记录一个城市最好的方法就是将它藏进相机里,各位胡同儿的老街坊们,我们或许无法参与过去,但我们必须了解过去。我们最爱的四九城是怎样一点点改变一步步前行。

记录一个城市最好的方法就是将它藏进相机里,各位胡同儿的老街坊们,我们或许无法参与过去,但我们必须了解过去。我们最爱的四九城是怎样一点点改变一步步前行。

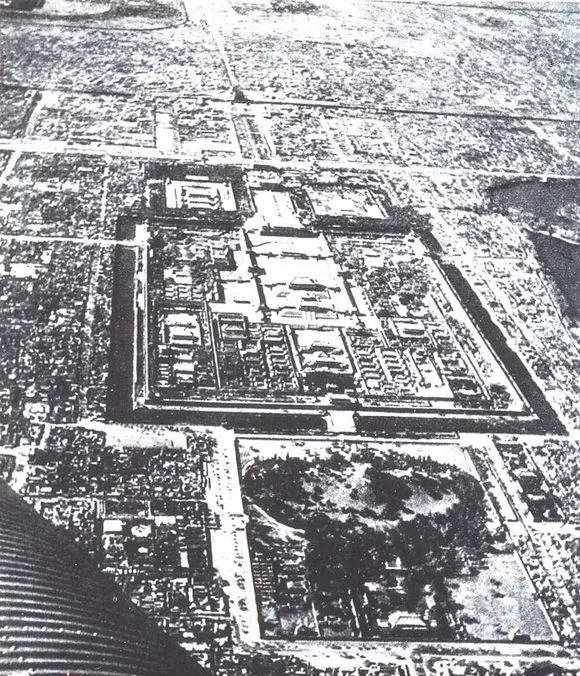

明清时期的北京

紫禁城俯视图

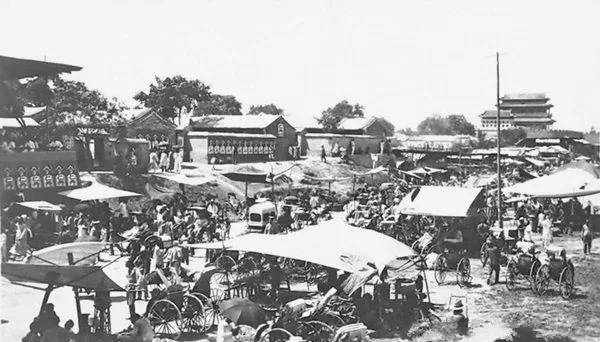

清末永定门外,作为四九城外,当时已经很热闹了。远远还能看见永定门城楼子。

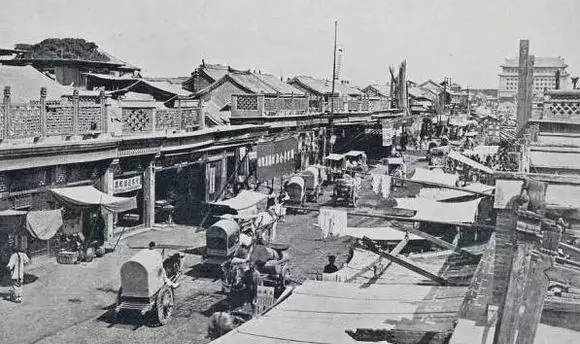

热闹的前门大街,路上来来往往的马车。还有远处的箭楼,您看到了吗?

清末的天安门广场,赶着马车,这是要送贵人进宫吗?

崇文门大街的街市,虽然在内城之中,但看起来还有不少种植土地呢。

安定门,路上行人还有长长的大辫子呢,现在此处已经变成了我们熟悉的安定门立交桥。

西南城的角楼

大清门,就是如今毛主席纪念堂的位置,明清两朝的国门象征,明朝叫大明门。

1900年顺天贡院中间的明远楼、古槐及两旁低矮的号房,一排排小房子大概就是学子们考试的地儿,能进这里考试的都是举人老爷。但那时候已经荒凉了,周围长满了杂草。

最初的考棚是木质的,有一年起火烧死了不少学生,便改为砖瓦结构,门口还摆放了防火的水缸。

1900年远眺顺天贡院明远楼及周围的建筑,房屋整齐,看起来还没有受到战争的影响。然而第二年再看,房屋都已经破败了。

次年景象

北京的玉河,现在的正义路。当时两旁还都是民房,人口也不那么密集,是个安静的生活环境。

清朝时期的正阳门箭楼,厚实的城墙,看起来很结实的样子。

北海大西天,1900年八国联军入侵北京,烧毁万佛楼;1919年,大佛殿与大圆镜智宝殿等又一次失火烧毁,至此,号称大西天的建筑群化为灰烬。

外金水河,流过皇宫的水,听说里面还养过鱼,现在还有吗?

午门,进了午门就是皇宫了,不过皇宫看起来也破败了,路边长满野草。

金水桥旧照和如今的金水桥,感觉也没什么太大的变化,两张图放一起,跟找茬似的。

太和殿的御路,连台阶都雕刻的十分精美,如今再去看,花纹仿佛没这么清晰了。

民国时期的北京

民国时期的珠市口,珠市口的老居民能看出来原来的样子吗?电线什么的都架上了,家家都通上电了。

玉泉山航拍图,不远处是一片整齐的耕地。

钟鼓楼俯视图,在周围低矮的小房子中算最高大的存在。

东四牌楼,人力车,拉车的是老百姓,坐车的应该是比较有钱的人家。路上的行人还穿着袍子,中间那个人是骑着自行车吗?

胡同里锔碗的艺人,这是流传上千年的老行当了,建国后还存在过一阵子,如今已经完全看不见了。

正阳门东站,英国人建的,为了这个火车站,拆除了四九城的城墙。

东华门与东南角楼,挨着皇宫城墙的马路,看着像是铺上了沥青,十分平整。

民国时期的北京大学红楼,这座楼并不在如今北京大学校址内,而是在景山的正东方向,如今是北京新文化运动纪念馆。

西长安街牌楼,位于新华门西侧,如今已经不复存在。

北海公园白塔前的积云牌楼,那年冬天的雪看起来挺大,北海公园的雪景别有一番风味,可惜去年的北京没下雪,少了一些乐趣。

50-60年代的北京

1954年复兴门外大街,如果小丫不说,大家能看出这是哪来吗?

1956年冬天的天安门广场,地面湿漉漉,应该是刚下了一场小雪,街上行人也很少。

同年建国门外大街照片,正阳门火车站的铁路一直在用,客流量也十分大。

1958年新街口南大街,路上行驶的还是有轨电车,道路虽然不宽,但绿化看起来不错,树木茂盛。街道两侧也变成了二层小楼。

50年代的陶然亭公园,那时候还没有门票,吸引了大批文人墨客,当然更多的还是附近居民。

一大片水,您知道这是哪吗?看起来很荒凉,其实这里是紫竹院公园,简直不敢相信!

50年代的西单路口,老北京最热闹的地方之一,虽然没有如今各个大商场,但在当时也是热闹非凡!

1959年周总理视察北京站建设工地。

同年,北京站已建好。

同仁医院,建筑风格还是苏联风格。

西交民巷,一水儿的欧式房屋,颇有国外小镇的感觉,现在还有呢。

1950年长安左门

1952年长安右门

到60年代,北京人们的生活已经有了很大改善,下图是五一劳动人民文化宫表演的“大头娃娃”舞蹈。

1961年,东单路口,马路相对于50年代已经拓宽不少,街上行人也渐渐变多。

1961年菜市口丁字路口,打小在南城长大的宝宝们能认出来吗?

1961年护国寺西口,十字路口中间站着交警蜀黍,维护着这里的交通。

1962年的方巾巷,远处还有北京火车站的身影。

1961年的南池子,真正的皇城根儿。

1961年西单北大街,昔日看起来都是居民区,如今马路两旁多了商场店铺。

70-80年代的北京

1976年唐山大地震,北京搭的地震棚。

1979年虎坊桥南大街,偶尔经过的卡车车队,远处看样子是前门饭店。

1979年的建国门,远处高高的吊桥还在建设着新北京。

1987年,大栅栏电影院,约会看电影的人特别多,看海报应该在上映《冒险的旅行》,当时小丫还小,没看过这个。

1981年7月1日,北京市首座人行过街桥——西单人行天桥建成。90年代初,西单商业区改造,马路拓宽,老天桥也被装有扶梯的新桥取代。

80年代北京街边的交通宣传图,中规中矩的宣传语。

1982年三里屯,完全看不出如今时尚繁华的样子来,不过美发在当时也是个时髦的词汇。

1983年,六部口的交警蜀黍。穿着厚实的衣服,看样子已经冬天了。

1987年一家国营食品店门前,人们早早来排队,家里有孩子的推着小竹车就来了。

1987年北京街头,咖啡和烤鸭一起卖?等等,还有羊杂牛杂?小丫觉得这是一家杂货铺。

80年代已经有了舞厅,都是时髦的年轻人的去处。

1987年接待台湾归来的老兵,很多地方都开通了台胞通道。

副食店,部分商品凭粮票购买。

在还未开放的70年代,这张「资产阶级情调」的作品当时受到了批判。

冬天采冰夏天用,那时都没听过冰箱这个词儿。

西单菜市场,挂着当时的标语。

人民大会堂前的方阵,据说只有好学生才能加入。

1983年,北京的德外大街。这一年,北京出现了第一批招手即停就近下车的小公共汽车。直到2007年12月21日,才被取缔。

现在还有孩子知道新华街是哪吗?其实就是今天的和平门站,老宣武的应该知道吧?

90年代以后的北京

90年代就有大批人口涌入北京,每年春节返乡的人口也挤爆了,这是94年的北京站。

大使馆门前排队的市民,那时候办理出国的已经开始排长队了。

街头卖冷饮的老人,黄色盒子里放的是北冰洋瓶子。

天安门前的外国友人,看来不仅咱们去国外旅游,歪果仁也来中国旅游

动物园公交总站,去动物园必做电车~

放学过马路的小朋友,如今都已经奔三了吧!每人一顶小黄帽,整齐可爱。

那时候的年轻人都喜欢崔健:我曾问个不休,你何时跟我走。可是你总是笑我,一无所有。

大哥大、BP机....小时候一直认为是BB机哈哈哈哈,不过这种东西在当时都是高配。

90年代家里的电视终于换成了彩电,但后面依然有“大屁股”。

现今的北京

近二十年来,北京发展迅猛,建起了一座座高楼大厦,充满活力和梦想。

在这里,出门是这样的....

房价是这样的....

古老而沧桑的北京经历了战乱与许多挫才迎来今天的美好,同时也失去了它部分的韵味,环境、人文都面临着很大的挑战。

如今一想到北京只有一个词:

国际大都市

而我们幼时的北京已经一去不复返了。

1.《老照片:穿越百年,北京的历史变迁》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《老照片:穿越百年,北京的历史变迁》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/22155.html