季羡林说过,“不完满才是人生”。

这确实是一句真理,但要从心底接受它却并不容易:世上没有后悔药,却有太多太多令我们后悔的事情。

我们前段时间分享了穆时英的《旧宅》,文章里的一家人在家道中落后一蹶不振,曾经的幸福一下子变成梦幻泡影,不是不想努力追,却再也没有追回来。

身为读者,我们能旁观者清地分析主角悲剧之下的习性弱点,但是回到各自的人生,我们不也有很多觉得自己理应做到的事情其实做不好吗?

所以,不完满才是人生。

有的人可能会担心,这句话太消极,叫人不作为。可是实际上,不作为很多时候不是因为接受不完满,而是因为不能接受不完满。

就好像《旧宅》里的父子,他们的心落在了那个完美的旧梦里,他们凭借努力当然可以过上比当下更好的生活,但不是他们理想的生活。如果靠着卓绝的努力才能过上一种理应如此的生活,痛苦就远远大于回报了,人还有什么干劲呢?

佛教说“妄念”,妄念太难摆脱。可是有的人做到了。比如季羡林,比如沈从文,他们遭遇的是时代的不可抗力,可是一个看门几年翻译出《罗摩衍那》,一个转型成为古代服饰专家。

如果说这些大家的故事令人佩服而又情理之中,今天分享的故事则更加动人心魄。

这个人被平反的时候已经53岁了。53岁,还能做什么?他选择了退休,然而,“退休手续一办完,他就拿起一根扁担,用补发的工资到新华书店里去把马克思恩格斯全集买了回来。鲁迅全集、资治通鉴、艺苑掇英、文物杂志……”

后来呢?如果用成功学的眼光审视,无疑是励志的:63岁自学钢琴,作为业余爱好者所写的乐评成为畅销书……但励志是一个藏着危险的词。

这不是一个关于“成功”的故事,为什么?或许读完你会懂得。

《我的父亲辛丰年》

严锋

辛丰年是怎么样的人呢?比较难回答。不过我们可以从辛丰年不是什么开始。辛丰年不是音乐家,不是音乐评论家(在中国,音乐评论家还没有出生呢),不是作家,不是评论家,不是学者,甚至也不能算是知识分子,因为他的学历是初中二年级辍学,在今天,无论去哪里应聘,都会比较麻烦。

在文革中,辛丰年本来是个逍遥派,因为看不惯一个林彪在他们军区死党的飞扬跋扈,说了几句话,就被打成了反革命。本来也不致于此,但要命的是他的出身不好——非常不好,这个我在后面还要提到——于是他被开除党籍军籍,撤销一切(区区的)职务,发配回他的老家监督劳动。

按道理来说,林彪倒台了,他就应该平反了,事实也是如此,但却滞后了好几年。也难怪,倒霉的人太多了,像他这样的小人物不排排队是不行的。

到了一九七六年粉碎“四人帮”前夕,终于彻底平反了,复员改转业,完全恢复原来的待遇。军队是回不去了,像他这样的情况一般是在附近大一点的城市安排一个工作。但是,当组织上征询他的意见的时候,五十三岁的辛丰年提出退休。

正是年富力强,官复原职,把“四人帮”造成的损失夺回来的大好时机,为什么要洗手不干?辛丰年大概想的也是要夺回损失,不过是另一种损失。

退休手续一办完,他就拿起一根扁担,用补发的工资到新华书店里去把马克思恩格斯全集买了回来。鲁迅全集、资治通鉴、艺苑掇英、文物杂志……要看的书实在是太多了,怎么来得及呢?连吃饭的时间都只好也用来看书。

还有音乐。从前的几百张唱片早已是五分钱一斤的价钱处理掉了,但是朋友们告知了一个惊人的消息,南朝鲜有一个短波台每天有七八个钟头的古典音乐,正好可以考验刚买的海燕收音机。

虽然还是心有余悸,毕竟天气已经放暖了,天时地利人和,年轻时代的爱好大有一发而不可收再度喷薄而出的气势。

好在刚平反,好像钱怎么花也花不完似的。

我记得非常清楚,当那台夏普AP9292千里迢迢从转手买者那里来到我家的那一天,辛丰年失眠了。他半夜里爬起来把随机的试音带听了一遍又一遍,完完全全被那机器上大大小小闪烁跳动的红灯和两尺宽的“立体声”给彻底迷住了。

接下来就开始了每天大录特录上海调频广播台的时代。如果去上班的话,大概是完全没有这种可能的吧?

大部分的时候,倾听都是一种等待,吃了上顿不知下顿。

为了改变这种被动的状态,辛丰年在一开始就有他的对策,化听为读,买不起唱片,还买不起乐谱吗,尤其是“光华出版社”的乐谱。读谱的乐趣是难以想象的。一张乐谱,可以演绎最新最美的演奏,至少是在自己的头脑当中。不过,光有乐谱,毕竟有所不足,如果自己能用乐器摆弄一番,岂不更妙。

在六十三岁的年龄,一个人开始学钢琴,不是从599开始,也不是从汤普森开始,而是一上来就弹舒伯特,弹肖邦。

但是这又有什么关系呢?反正不会有人在一旁大声呵斥,也没有什么作业一定要完成,自己就是自己的老师,而且还有一套自己想出来的、相当不错的、完全排斥练习曲的教学思想和方法体系,想弹什么就弹什么,想弹到哪里就弹到哪里,想怎么弹就怎么弹,世界上又有多少人享受过如此这般的学钢琴的乐趣?

技巧跟不上,速度达不到,难的地方弹不出来?没关系,双手够不着的地方,可以用心,用想象去补充。只是苦了我们这些家里的人。

嗯,如果日子就这么过下去,似乎倒也不坏。家里的书在以惊人的速度增加,磁带在不断堆积,英雄牌钢琴的恶劣的声音在回荡,可是,除此以外,家道在无可置疑地中落。如果和周围的邻居比一比,反差实在太大。

回顾辛丰年的一生,如果就到此为止,用一般的标准来看,可算是乏善可陈。如果和祖上的功勋比一比,简直就是一个失败者。辛丰年的父亲,当年也是一个耀武扬威的小军阀,据说曾经把孙传芳从死人堆里背出来,做过孙的混成旅长、上海戒严司令和淞沪警备司令。后来下野了,就在上海淡水路法租界里做寓公。辛丰年和他哥哥小时候的家庭教师,有一位复旦大学教授王蘧常先生。按时下的话说,蘧常先生可能是当代中国最好的章草书法家。

不过,这些在今天可能又重新变得光荣的历史,辛丰年是绝不对我们说的,即使是在今天。对于祖先,辛丰年有一种根深蒂固的羞耻感和赎罪心,这种原罪的意识,从四十年代接触革命思想,到“文革”中的吃尽苦头,一直到发家致富光荣的改革开放的今天,他从来没有改变过。

正是这种对剥削阶级的痛恨,对苦难民众的深切同情,使辛丰年在四十年代走上了革命的道路。我的祖母和姑妈都曾经同我说过辛丰年年轻的时候如何尽可能地不让佣人服侍他,自己动手,一九四五年四月,辛丰年从上海乘小船来到苏中解放区,参加了新四军。并把辛丰年这个名字改了,以示脱胎换骨之意。

辛丰年是一个无可救药的人道主义者。在后王朔时代,当“爱”这个字眼和“屁”成为同义词,沦为滑稽和笑料的道具的时候,我抱着一丝宽慰和感激的心情,发现现实中居然还有一个雨果小说里才可能出现的人物,而这个人就在我家里。

比如说,在砖瓦厂流放的时候,在一个月拿二十三元半的“生活费”要养活三个人,自己的肚子也吃不饱的情况下,他会和当地公社养老院里的一位孤老建立很深的友谊,经常徒步好几里路去看望和接济他。

这类天方夜谭式的事情我真不愿意多说,因为事实上,那种大慈大悲的心肠,放到生活中,经常会使人感到尴尬。比如说,大家一起在看电影《啊,摇篮!》,看到里面十四岁的小保育员湘竹因为保护孩子们而中弹牺牲的镜头,就会突然大哭起来。有一天早上,我还在床上睡觉,突然又听到了呜呜的哭声,偷偷一看,原来是他在看李辉写的《胡风集团冤案始末》,搞得我只好躲在被子里不敢爬起来。

啊,写着写着,我发现我已经开始远离音乐了。真的远离了吗?不见得。因为对于一个情感那样丰富的心灵来说,恐怕也只有音乐才能满足他的要求吧。辛丰年就是那样一个极端的好人,好到音乐的程度,好到“此曲只应天上有”的程度。

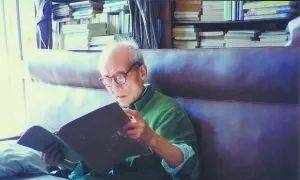

辛丰年与家人的合影

还是回到音乐吧。前面用“失败”来形容辛丰年的一生,看来是言之过早,好戏还在后头哪。八十年代中叶,辛丰年的生平好友章品镇先生(章品镇先生就是当年指引他走向革命的那个人)推荐他为三联写一本关于音乐的小册子《乐迷闲话》,这本书在当年没有什么人注意,都以为那就是多如牛毛的音乐通俗读物中的一种,后来又成为大家搜求的宝贝。在这过程中,就结识了三联的宋远先生,后来就开始为《读书》写稿,开设了《门外读乐》专栏。这以后嘛,就是历史了。

而辛丰年自己呢,在很长的一段时间里一点都不知道自己早已行情大涨,拥有一批忠实的读者了。他不知道,知道了也不感兴趣,是真的不感兴趣。我呢,因为年纪还比较轻,修炼得还不到家,就不那么能免俗。有时候和陌生人交谈,冷不丁就会问他一句:你觉得辛丰年的文章怎么样?基本上都是很肯定的。

有时甚至会听到非常过分的回答。有人说,辛丰年啊,文章比XXX和XXX好多了。令我魂飞魄散,但又忍不住偷乐。因为XXX和XXX正是辛丰年最敬仰的文章大家,也是我的偶像。我曾经把类似的话转告给辛丰年,引起他的勃然大怒,他认为那是一种不负责的轻浮的说法。

辛丰年的文章到底怎么样?虽然有人把他捧上了天,我还是要保留我的看法。总的来说,他的文字精练而老辣,但是过于锤炼,文气太紧,信息量过于密集,总是梦想把大量的内容浓缩在最少的文字中,有峻急之嫌,犯了时文的大忌。

不过,这也正是我尊敬他的原因之一,因为他的文字体现了一个文字工作者的高度的职业道德,而我们如今在报刊杂志上经常看到的,多半除了水还是水,如果不把它们叫做排泄物的话。

这也是迄今为止辛丰年的文章如此之少的原因吧。他写得太吃力。早上五点多钟就爬起来,以七十多岁的高龄,把炉子点燃,烧上一壶开水,然后拄着拐杖,拎着菜篮子到离家并不是很近的菜场去买小菜,回来的路上买好儿子媳妇和孙女的早点。

其实这两年家境大有改善,孩子们的工作都不错,自己稿费也有一些,请个保姆应该是没问题的。但是他不愿意,基于那种根深蒂固的对剥削阶级人压迫人生活的永恒的厌恶。回到家,听完BBC的早新闻,就开始伏案写作。他总是一遍一遍地修改,每改一遍就要自己重新认认真真地用圆珠笔重新誊写一遍。

不过,影响辛丰年写作高产的原因最主要还不是因为繁重的家务和反复的修改,即使是扣除掉上面两大块时间,他还是有很多的剩余,那些时间他在干什么呢?看书,无止境地看书,吃饭的时候也捧着书看。

在辛丰年牵着我的手去田野里散步讲鲁迅文章的年代,辛丰年是我最崇拜的偶像。

后来,改革开放了,我去上了一所名牌大学,硕士博士一路读上去,名公巨匠着实见识了不少,福柯哈贝马斯也生吞活剥了不少,少年气盛,渐渐地就有些不把辛丰年看在眼里了。老头子过时啦,跟不上形势啦,太保守(太激进?)啦,等等等等。

但是,现在我早已过了而立之年,逐渐对这个世界,对这个世界上的人有了更深入一点的看法,我好像又有要回到童年的意思,用哲学上的说法就是“回到辛丰年”。

我冷眼看来,热眼望去,看来望去,左看右看,竟发现,在这个偌大的世界里,就做人而言,就对知识和真理的纯真热爱和无止境的追求而言,就对待名利的冷漠态度而言,还没有多少人能同我的辛丰年相比。发现这一点,我既觉得悲哀,又觉得宽慰,还感到骄傲。

12

辛丰年

辛丰年(1923年—2013年3月26日),原名严格,江苏南通人。1945年开始在军中从事文化工作,1976年退休。20世纪80年代以来,为《读书》、《音乐爱好者》、《万象》等杂志撰写音乐随笔,驰誉书林乐界。著有《乐迷闲话》、《如是我闻》、《处处有音乐》等十余种作品。

图片来源于网络,版权归原作者所有

排版:L

○

○

1.《辛丰年 | 不完满的人生却可爱》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《辛丰年 | 不完满的人生却可爱》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/22746.html