顽强不屈的响亮回声 《在太行山上》

文/李雪 赵乐

忆往昔,炮火硝烟的战争年代,文化是民族的血脉,音乐是时代的脉搏,歌曲是人民的心声。

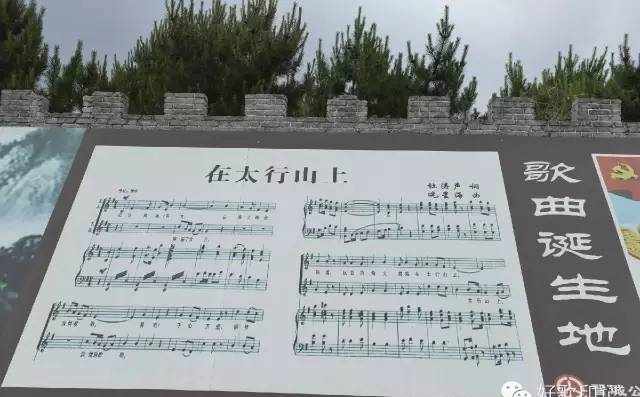

《在太行山上》之所以为历史和人民留下永恒的记忆,久唱不衰,根源在于它真实地反映了太行山地区军民昂扬的精神面貌和酷似一把钢刀直插侵略者心脏的战斗姿态,它是一种战斗精神和一个不变的灵魂!“抗日的烽火,燃烧在太行山上!母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场”太行山根据地群众一致抗战的热烈场面让人心潮澎湃;“山高林又密,兵强马又壮!敌人从哪里进攻,我们就要它在哪里灭亡”震撼人心的发自肺腑的怒吼,铸就了典型的时代强音和民族精神的象征,奠定了抗日歌曲特有的凝聚苦难与力量的雄浑风格。

01

穿梭抗战烽火最前线

积累太行山创作元素

还原《在太行山上》的诞生过程,当年的历史背景和桂涛声在太行山地区的工作经历,是不可不讲的话题。

桂涛声,1901年出生于沾益县菱角乡卡郎村一回族家庭。15岁那年考入云南省立曲靖师范公费学校读初中。由于他有音体美的特长,在该校仅读了4年,于1923年8月破格进入云南省立美术专科学校就读。昆明读书期间,桂涛声大量阅读了《共产党宣言》(又被译为《共产主义宣言》) 《共产主义原理》《资本论》等进步书籍,并积极参加反封建反压迫的学生运动,因而被校方告发为“赤化分子”,下令缉拿未遂,1926年他被开除学籍。

1928年4月,桂涛声到广东韶关中国国民革命军第16军参谋处担任上尉书记。1928年5月,在湖南省郴州城秘密加入中国共产党。1931年4月,他借16军军官团转广州与广州军官团合并之机,离开广东。后经香港辗转到上海接受新的任务。

据中共云南省曲靖市委党史办公室提供的《桂涛声与红色歌曲<在太行山上>》一文披露,桂涛声到上海后,组织决定让他先参加一个短期学习班,而后去江西中央苏区红军部队工作。然而意想不到的事情发生了。

但因言谈不慎,1931年5月15日被捕,监禁在上海提篮桥监狱。因查到他随身携带有几本马列书籍和一张江西红军作战图,为此,他被判处5年徒刑。1934年6月,桂涛声终于结束了监狱生活,在上海谋生,使他更为痛苦是与党组织失去了联系。1935年9月,他应上海读书出版社经理黄洛锋之聘,到该社工作期间,又与过去在昆明一道搞“学运”的艾思奇相遇,同时结识了李公朴、柳提、周巍峙等爱国人士,他们共同参加了知名学者胡绳组织领导的哲学研讨小组。

1937年7月,全面抗日战争爆发后,四面八方的爱国知识分子纷纷投入抗日救亡宣传运动。桂涛声与柳提、周巍峙等人,在著名爱国民主人士李公朴先生的带领下,于8月21日奔赴华北抗日前线,进行抗日救亡宣传。同年9月,桂涛声在李公朴创办的全民通讯社(由八路军驻晋办事处负责)担任战地记者,向国内外发了大量战地新闻、通讯,各地报纸都刊登有全民通讯社的稿子。

从 9月中旬开始,我国军队和日本军队都在忻口一带重兵集结,大战一触即发,山西的形势骤然变得严重起来。李公朴带桂涛声等人先到临汾,就民族革命大学创办的有关问题与阎锡山进一步协商,并开始了选取校址、组建队部和招收学员等前期的筹备工作。

在这段期间,桂涛声与八路军有了较多的接触,对八路军高级将领的的印象也极为深刻。也就是这次在山西抗日前线的所见所闻让桂涛声萌生了写几篇反映民众积极投身抗日救亡的文艺作品。

临汾短暂停留之后,桂涛声随李公朴又从长治、晋城等地南下太行山,从郑州到徐州,再到连云港,1937年12月,桂涛声到达武汉,开始了抗战宣传和歌曲创作事宜。

02

震撼心灵的抗战歌词

桂涛声完成于陵川县

1938年1月1日桂涛声到达陵川。“大约是12月27日,我与桂涛声等人到了郑州。桂涛声把我们带到汤恩伯的13军游击司令部驻郑州办事处,说八路军还不大好找,一时接不上关系,先在13军过渡一下,到太行山后再想办法找八路军。我与桂涛声一行在这里只住了一夜,第二天,我们便匆匆向太行山区的13军游击司令部陵川进发。”阮章竞(洪荒)在回忆录中描述了在以后的几个月中,他与桂涛声在山西的经历。到陵川后,桂涛声被委任为13军游击司令部政治部的主任,与桂涛声一块从武汉长途跋涉而来的几个文化人便成了政治部的工作人员。“我们借一卖杂货商店的后院作为政治部的办公地址。并有一层楼供晚上住宿之用。政治部在简陋的环境中,正式开张了。”

这个13军游击队司令叫李果谌,曾在莫斯科中山大学学习过,后又到日本士官学校留学,参加过广州起义,在红二军团警卫师中担任过参谋长,因被错误审查而后叛变投奔国民党。

由于13军游击队是受第一战区汤恩伯管辖,不受阎锡山管制,阎锡山便向汤恩伯提出交涉。汤恩伯不愿得罪阎锡山,便在1938年3月左右,把这支部队解散了。李果谌临走时准备将部队交给河北民军。因陈冰之(陈裴夫)是共产党员,就和牺盟会的卫逢祺商量,经请示设在平城的太南特委批准,成立了“第二战区行营游击队第一支队”,桂涛声担任了政治代表。

当时,国共两党第二次合作刚刚开始,八路军整编后,取得了平型关战役的胜利,在群众中的威信倍增,掀起新一轮国共联合抗战的新高潮。尤其在山西一带,国共两党共同抗日,建立了广泛的统一战线。桂涛声到达陵川时,八路军直属的3个师(115、120、129师)正深入太行、吕梁、五台诸山脉建立敌后抗日根据地。而太行山位于晋冀豫三省边界,军事战略意义极为重要。桂涛声积极参加各种抗日宣传活动,到乡村集镇讲解抗日救亡的道理,宣传“游击战争”“统一战线”。实行全民抗战,打败日本侵略者成为时代的最强音。

1938年4月初,日军3万余人分9路进攻八路军总部,企图摧毁太行山根据地。八路军贯彻毛泽东的游击战思想,粉碎了敌人9路围攻,歼敌4000余人,收复县城18座,进一步奠定了以太行山为中心的晋冀豫抗日根据地的基础。

在太行山穿行的4个多月里,跟随游击队转战陵川等地,桂涛声亲眼目睹了太行山王莽岭的“千山万壑”,亲身感受到抗日军民才是真正的“铜壁铁墙”。同时也被群众踊跃报名参军打日寇的火热场面所感动,再加上当时抗日儿童文工团演出的剧目《四杯茶》中,儿子要参军到抗日前线去,向父、母、妻、妹等4人一一敬茶的离别场面,让桂涛声触景生情,很快就修订完成了原来的初稿,一首鼓舞民众抗日救国的作品由此问世。当时的名称叫《太行山上打日寇》,歌词是:红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱。看吧,千山万壑,铜壁铁墙,抗日的烽火燃烧在太行山上,气焰千万丈。听吧,母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。我们在太行山上,我们在太行山上,山高林又密,兵强马又壮,敌人从哪里进攻,我们就要他在哪里灭亡。

1938年5月,桂涛声离开山西晋城,回到国民政府的临时办公地武昌,把修订好的《在太行山上》歌词送给了冼星海谱曲。

03

演剧队聚集武汉三镇

孩子剧团练唱“太行山”

淞沪会战、南京会战结束后,侵华日军进而攻占上海、南京、北平(北京)、天津等中国核心城市,占领中国政治经济最为重要的华北、华东地区,之后又占领了山东半岛。

1937年11月12日上海沦陷后,国民政府于11月20日发表《国民政府移驻重庆宣言》,宣布迁都重庆。但政府的军政机关却并没有立即迁入四川,而是先转移到武汉(武昌),使得武汉成为当时实际上的战时首都。自从华北和华东的众多大城市相继沦陷后,武汉成为中国为数不多的尚未沦陷的大城市。

为适应抗日战争国共两党合作的新形势,根据中共中央的决定,周恩来以中共代表的公开身份,于1938年初参加了当时的国民政府军事委员会政治部的领导工作。郭沐若是政治部第三厅厅长,主管宣传工作。

1938年7月,中国共产党领导的上海抗日救亡演剧队,同北平、天津等地的抗日的爱国宣传团体在武汉会师,同年8月,在武昌昙花林宣布成立10个抗敌演剧队(简称演剧队)、4个抗敌宣传队和1个孩子剧团。

当时冼星海参加了上海戏剧界救亡协会战时移动演剧二队,并随队于1937年10月初辗转来到武汉后,接受了国民政府军事委员会政治部第三厅的邀请,离开了上海演剧二队,担任第三厅第六处第一科音乐方面的主任科员。他和张曙、林路等人,指导武汉整个抗战音乐工作的开展。

吴莆生在《新文化史料》(1994年第5期)上发表的《冼星海创作<太行山上>的时间地点》一文,介绍了冼星海教小演员练唱《在太行山上》的所见所闻,“前些时候听到一条广播,说冼星海在延安创作了《太行山上》。我知道的一段往事却与此相反。虽然已过去30多年了,但主要情况还是清晰的,就特意写出来供研究参考。”

冼星海谱好《在太行上山》后,首先学唱的是“孩子剧团”。那是1938年农历4月初,冼星海找到同在三厅居住的吴新稼(吴莆生,当时的孩子剧团团长),向他借用一间房子试唱他刚刚谱好的一首歌曲。“我就将平时作为接待室的第一间房子给他。一会,他和张曙、林路一道来了,我在门里站着,听他们3人看着一张歌单唱起来。”后来冼星海面带不满地对吴新稼说:“这支曲子是二部合唱,3个男音唱不好,你找几个女孩子给我试唱一下,好不好?”

“当然可以,只是这些孩子年龄小,水平低,看不懂简谱怎么唱?”

“那不要紧,我来教他们好了。”

于是吴新稼就找来了唱得较好的鄂道清、彦玉珍、许玉珍等几个小演员。“红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱……。因练唱的房间小,冼星海先带着张曙、林路和几个孩子移到门前空地上练唱。冼星海神情贯注地指挥,脸上露出满意的笑容。唱了一会,冼星海说:“好了,今天就练到这里,我还要修改一下。谢谢你们!”过了几天,吴新稼请冼星海教全团学唱这首歌。“孩子们在武汉唱,在长沙唱、桂林唱,又到重庆唱,这首歌已经成为孩子剧团的一首优秀保留演出歌曲”。

上面提到的孩子剧团是中国少年儿童艺术团体。1937年8月13日,日本帝国主义侵犯上海,以沪东临青学校为主的一部分中小学生,自发地在难民收容所进行抗日宣传活动。中国共产党国难教育社党组织派共产党员吴新稼(吴莆生)前去辅导,并于同年9月3日,在恩派亚大戏院(即后来的嵩山电影院,位于今淮海中路85号)正式成立孩子剧团,吴新稼为干事长(后改为团长),隶属上海文化界救亡协会。

孩子剧团建团初期,在上海街头、里弄演出了《放下你的鞭子》《仁丹胡子》《捉汉奸》《街头》等儿童剧,激发了国人的抗战热情。上海沦陷后,孩子剧团几经周折,于1938年1月抵达汉口(武汉),正式编入了当时国共合作的军委会政治部第三厅所属的抗战演出文艺团体。茅盾当年曾赞誉:孩子剧团是抗日战争血泊中产生的一朵奇葩。

在纪念抗战一周年群众歌咏大会上《在太行山上》首次公开演唱。

当时正为武汉纪念抗战一周年群众歌咏大会做准备工作的周恩来和郭沫若,得知桂涛声和冼星海创作了《在太行山上》,便前往冼星海的住处。周恩来配合试唱了歌曲的第二声部,并当场拍板,确定这首歌在歌咏大会上演唱。此后,冼星海首先将作品拿到“星海歌咏队”试唱,又对个别曲谱进行了修改。由张曙、林路、赵启海等人在武汉歌咏大会上演唱后,迅速在各敌后抗日根据地广泛传开,鼓舞和激励着千千万万的抗日民众奔赴战场。朱德总司令听到后,亲自抄录歌词随身携带学唱,并要求战士们也要会唱《在太行山上》。

04

八路军太行山剧团

唱响抗战精彩韵律

在中国现代文艺史上,有一个产生过巨大影响的文艺团体,那就是1938年5月创建于晋城的八路军太行山剧团,全名是“国民革命军第十八集团军晋冀豫边区太行山剧团”。抗战经典歌曲《在太行山上》就是由这个剧团在太行山根据地唱响的。

“1938年10月,太行山剧团沿太行山主峰,进行保卫抗日根据地的大流动演出。《在太行山上》此首名曲,是在大流动演出出发前两天,桂涛声寄来的。这首名曲便成为这次大流动的主旋律,震撼太行山,音符镌刻在太行山上。”阮章竞在回忆录里详尽记载了这首歌在太行山传唱的过程。

“在武汉,这时期的工作最兴奋。”从1937年10月至1938年10月冼星海在武汉的这一年,一共创作100多首歌曲。这些歌曲多是为了抗战的需要,反映了抗战时期的方方面面。他曾先后组织了数十个抗日救亡歌咏团体,领导、组织并参与了几乎所有的歌咏游行和歌咏大会,举办了个人作品歌咏大会。同时,在武汉期间也是冼星海人生的重要转折点。在这里,他遇见了钱韵玲,并订婚;在这里,他的思想也发生着转变,复杂的环境使他认识到中国新音乐的出路,因而最终决定奔赴革命圣地延安,开始了音乐创作的新巅峰。冼星海在武汉的音乐活动、创作和音乐思想,对武汉抗战音乐活动起到一定积极的作用。

《在太行山上》这首二部合唱曲为复二部曲式,第一部分由两个乐段构成。前段抒情宽广,虽是小调色彩,又不乏明朗朝气的情绪。第二声部回声式的短句,仿佛歌声在山谷中回荡,营造出此起彼伏,一呼百应的气氛。后段转入平行大调,豪迈的气势中又融入深情温柔的诉说,表过了军民间的鱼水之情。第二部分为进行曲风格,铿锵有力的旋律、鲜明而富于弹性的节奏,生动地刻画了游击队员出没高山密林、誓死消灭敌人的英雄形象。第二乐段高音区的切分节奏果敢有力,给人以紧迫感,随着调向上推进,逐渐形成商潮。歌曲最后结束在小调上,使作品前后呼应、完整统一。

回顾历史,在硝烟弥漫的岁月里,太行山是八路军坚持抗战的坚强堡垒,创建了晋察冀、晋绥、晋冀豫、冀鲁豫、山东等抗日根据地;太行山区是中国共产党在争取民族独立与解放过程中具有重要意义的区域;太行山是八路军开辟华北敌后游击战场,英勇杀敌,书写了中国抗日战争和中国革命的英雄史诗,构成了全民族抗战的中流砥柱,为中国抗日战争和革命走向胜利发挥了重要作用。

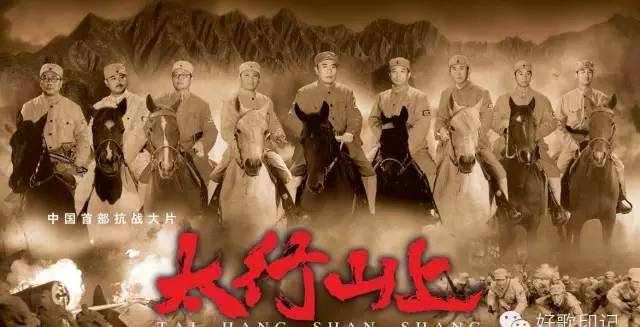

反映1937年到1940年间,八路军在华北地区英勇抗击日本侵略者战斗历程的电影《太行山上》,名字就取之《在太行山上》这首歌名。

随着2015年中国抗日战争胜利70周年纪念活动的进一步展开,以及红色旅游文化的兴起,歌曲《在太行山上》的韵律将再度精彩绽放。影视、报刊书籍、网络上大篇幅地陈述着《在太行山上》创作传唱的各种故事。在各类抗战纪念活动和文艺晚会上,此歌曲也成为众多歌唱家的保留曲目,并衍生出大量的演唱版本同时,时代赋予了这首歌新的内涵。

2015年6月初,“歌声中的抗战传奇”采风组在山西采访期间,登门拜访了传唱这首歌的见证者——陵川县92岁退休教师武文德老师和曾任《陵川县志》主编的张振山老师等人。采风组还攀登到太行山脉的佛山顶上去感悟当年的创作环境,重温当年太行山人民为抗日作出的牺牲和贡献。

正如这首歌诞生地——陵川县县委书记石云峰所说:“《在太行山上》就是为那些在太行山保家卫国、抗击日本侵略者而创作的民族超强音。”

(选自2015年中央人民广播电台“歌声中的抗战传奇”专题,《太行日报》整版转发 李雪 赵乐撰稿)

参考文献:

1. 徐明庭《孩子剧团与武汉》,《武汉文史资料》 2000年第7期。

2. 李诗原《周恩来与<在太行山上>》,《光明日报》2009年5月22日。

3. 崔莹《抗战初期的国民政府军事委员会政治部第三厅》,《历史档案》1989年第3期。

4. 向延生《中国近现代音乐家传》,春风文艺出版社,2010年版。

5. 李吉毅《学者考证:抗日名曲<在太行山上>诞生在陵川 》,《山西晚报》2010年7月。

6. 张建军、靳宏伟《洪钟大吕出陵川——抗战名曲<在太行山上>诞生地考证》,《晋城职业技术学院学报》2011年第4期。

7. 王志刚《<在太行山上>:飘过72载的不朽战歌》,《解放军报》2010年9月3日。

news980

1.《顽强不屈的响亮回声 《在太行山上》》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《顽强不屈的响亮回声 《在太行山上》》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/24934.html