本文是南宋官窑博物馆方毅几年前整理创作的一篇关于“天目”的文章。深入探讨了“天目”这一名称和概念的产生和发展过程。本文对澄清历史上“天目”的概念有很大帮助。所以大润庄被方毅授予了版权,在此转载以供读者参考。本文最初发表于2012年《东南文化》第二期。

因为文章比较长,两天就发了,今天是下一篇。

前情提要

1.所谓天目灯的起源在当时的认知中是不确定的,很有可能起源不是一个地方。

2....16世纪后,“天目”在茶道行业中被用作固定风格的茶灯的总称。

3.当初的建站和天目是两种不同档次的茶杯。

4.黑釉瓷全称为“天目”的说法只是日本陶瓷考古中的一种常规观点,日本茶道界并不完全赞同。

南宋官窑博物馆方毅

一个阅读技巧

本文追溯“天目”的起源,是对还原当时的时代和环境的一种探索。阅读前最好去掉天目、鉴戒等名称的通俗定义,以免概念混淆。

*由于微信官方账号排版的限制,《大肉村》转载省略全文评论。图为大肉村后方赛。

第三,

日本出土或发现的天目茶碗考察

笔者想从两个方面来解释这个问题:一是从陶瓷贸易的角度;第二,从传世的地位来说。

从宋元时期的陶瓷贸易来看,黑瓷并不是中国陶瓷进口日本的一大部分。

考古资料显示,12世纪初,在对日陶瓷贸易中,南方白瓷是主流,而其他中国陶瓷如所谓的福建天目茶碗只占很小一部分。

自12世纪中叶以来,浙江龙泉和福建同安的青瓷逐渐占据了对日贸易陶瓷的主导地位,这种情况一直持续到14世纪。但福建天目等出土品数量增多,出土品范围大大扩大。

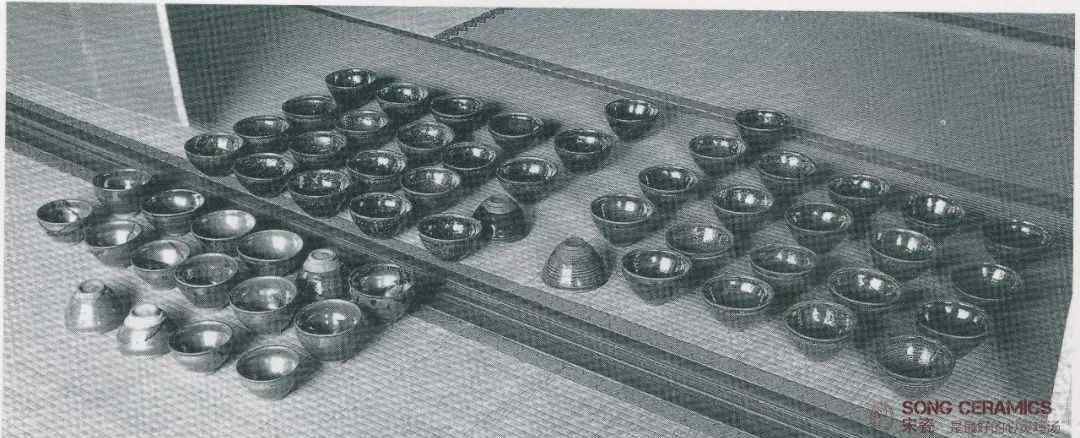

从13世纪初到14世纪前后,从中国进口到日本的最大数量的陶瓷是福建各种窑生产的产品,主要包括同安青瓷、简瑶天目、晋江磁灶窑黄釉棕彩板和三色陶器,以及其他窑生产的其他青瓷、白瓷和陶器。此外,浙江龙泉出土的青瓷数量也引人注目;此外,还有江西景德镇窑的青花瓷、冀州窑的玳瑁釉、白釉和棕色瓷器、赣州窑的产品等。从出土遗址来看,天目出土数量主要集中在博多和大寨府遗址,跨度为12世纪上半叶至14世纪,13世纪初出土数量较为突出;镰仓地区从13世纪中期开始出现天目茶碗,但总数不超过100个。

此外,在日本其他县市的遗址中只发现了少量的天目碎片或天目茶碗。但是出土天目的窑口问题比较复杂。以箱根遗址出土的天目为例,其产地包括福建窑等窑口产品、冀州窑系产品、所谓的河南天目和一些不为人知的窑口产品。

1975年,在韩国新安沉船中发现了大约50个茶杯。这些茶杯有使用痕迹,是南宋遗物;同时生产了200多个黑釉浅腹碗,在安徽茶阳窑和安后山窑遗址被证明是元代的产品。

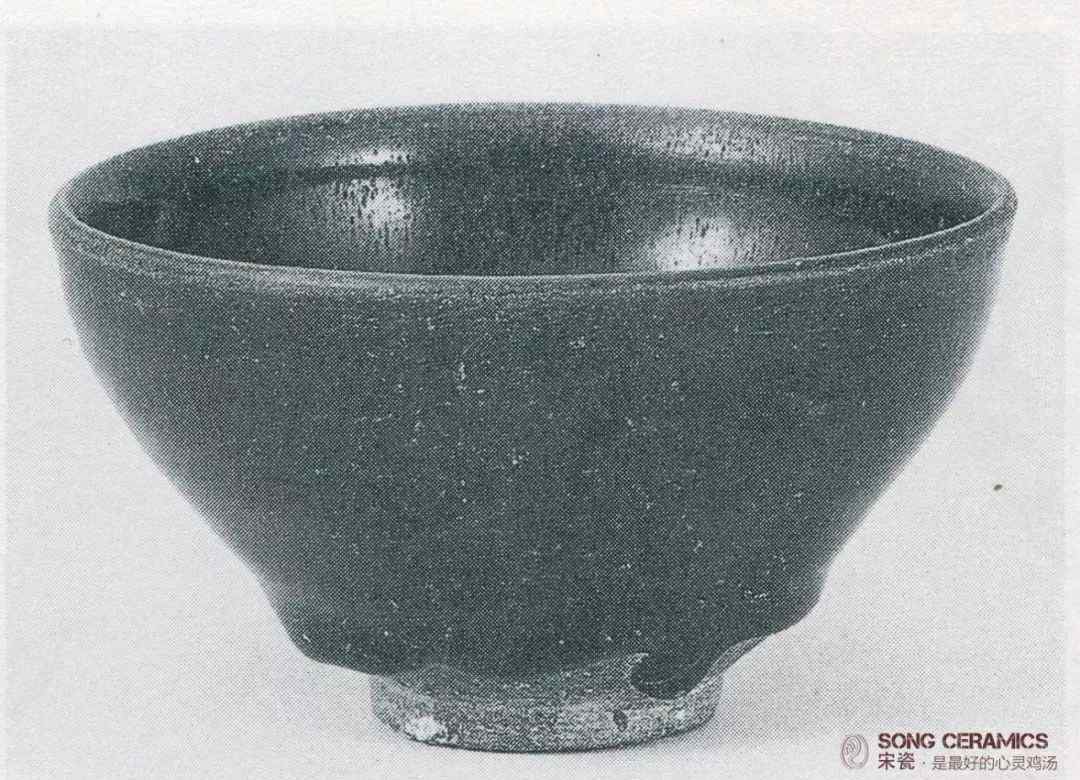

黑釉碗

新安沉船浮出水面

大约在1323年,当窑停止燃烧时,船沉了。但由于日本对黑釉灯的需求旺盛,除了收集南宋时期建造的高端灯具外,其他窑口生产的黑釉灯仍然是重要的投入。

近几年水下考古打捞的贸易陶瓷也证明,南宋末年至元代,大量黑釉灯销往海外,主要进口国是日本。从现存的日本名品天目来看,据当年的山藤条统计,共有62件,而这些名品大部分来自于吴家或寺庙收藏的名品。其中,有5件国宝和11件重要文化珍品。日本指定的国宝中,中国瓷器只有8件。这8件国宝都属于中国宋元时期的陶瓷,后来被用作茶道具,其中有5件是天目碗。由此可见,茶道的审美在日本已经深入人心,天目碗的地位是神圣的。在62件著名的天目中,福建其他窑产的简盏或类似简盏的灯和吉州窑茶灯是主要的。

第四,

中国所谓“天目山”的由来

如果说尊重“天目山”是宋元时期日本僧人来中国天目山的依据,那么我们可以从13世纪末或14世纪初开始考察。首先回顾十三、十四世纪僧人入宋入元的情况,推断天目传入日本的时间。

僧人对中日文化交流起到了强大的推动作用,这一点我们不能忽视。佛教文化几乎渗透到日本文化的方方面面,建筑、书画、文学、工艺美术,甚至茶道、花道都与历代僧人的文化交流活动息息相关。

天目茶碗

日本京都大德寺龙光院收藏

从茶文化的传播途径来看,12世纪(1141 ~ 1215年)日本著名僧人容在传播禅宗的同时带回了中国的茶籽和禅宗茶风,而当时盛行于宋代的以简湛为首的黑釉灯作为茶道具不可避免地传入日本,这与日本考古资料中最早出现简湛的时间相吻合。从文献来看,此时“天目”这个名字并没有出现在日本的茶叶道具中。

纵观当时中国禅林圣地,南宋禅林有“五山十寺”之说,是当时重要的官庙制度。从“五岳十刹”的地理位置来看,禅林这15个圣地都在长江以南,五岳都在浙江,浙江占了十刹的67%。即使在南宋灭亡之后,这样深厚的禅宗文化基础也不可能消失。此外,虽然当时日元处于敌对状态,但元世祖一直有借助佛教加强两国交流与交流的愿望,所以当时元朝僧人过东或日本僧人进入元朝的情况相当频繁。

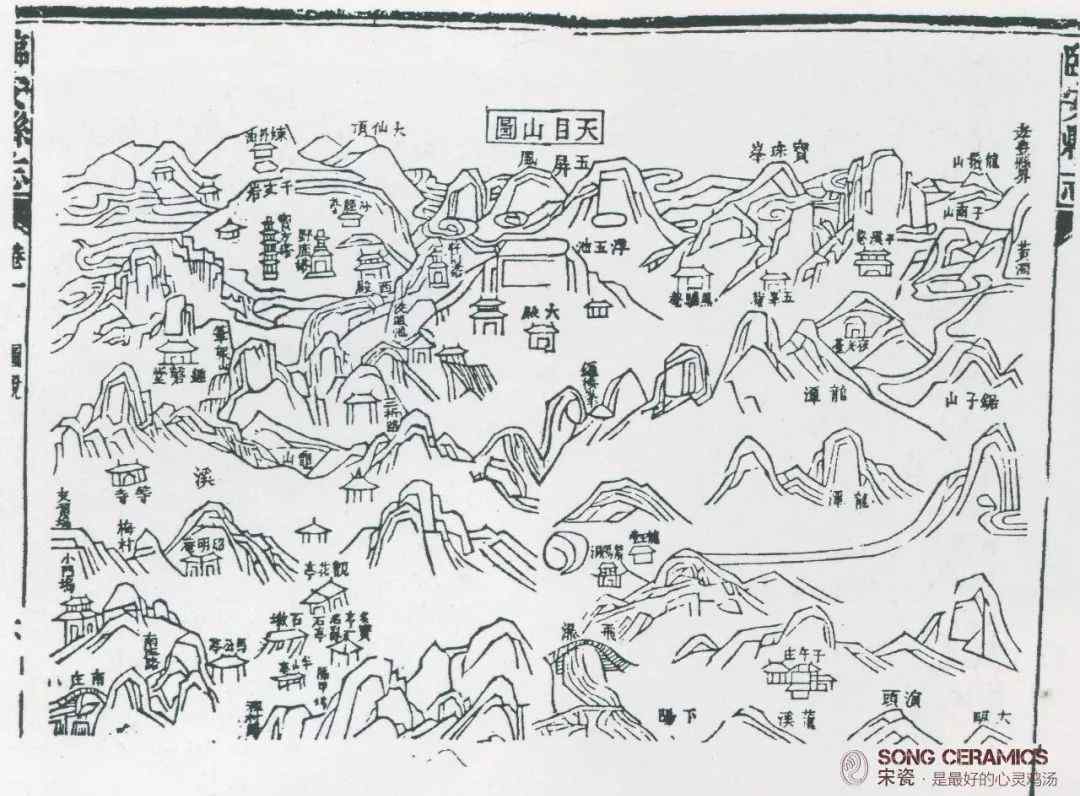

根据一项统计数据,入元僧人有222人,而南宋入宋僧人有109人,明朝入明僧人有114人。由此可见,历时不到百年的元朝,达到了日本僧人进入元朝的高潮。其中,大量的人去了浙江天目山,禅宗五大圣地之一。有资料显示,12世纪末至13世纪,进入宋朝的日本僧人前往天目山求法,但日本僧人进入天目山求法的时间集中在14世纪。

在《日中文化交流史》中,竹彦木公曾说:“在元代,禅宗的中心与其说是以景山为首的禅院五山中的寺庙,倒不如说好像是迁到了杭州路上的天目山。所以很多元僧在天目山挂锡。”

天目山地图

明代版《临安县志》

据纪化川统计,当时至少有21位进入元朝的高僧先后到达天目山,跟随林继宗中峰明本大师学佛。在此期间,中峰明本曾主持天目山的狮子寺,住在西天目山的盖房里,所以这两个地方也是日本僧人必去的地方。日本僧人进入元朝回归中国的时间集中在14世纪上半叶,多在20世纪二三十年代。其中有7人得到了自己的真实故事,还有一些拿着中峰的自赞画像回国,在日本各地建立了临济宗道场。

根据目前的一般说法,所谓的天目茶碗是从镰仓时代第三年(1192年)到袁弘时代第三年(1333年)传入日本的。结合日本史料中最早的天目作为饮水器出现的时间(见前面1335年的说法),我们认为所谓的天目茶碗很有可能是在14世纪上半叶被带入日本的

日本僧人之所以将天目山寺使用的黑釉灯带回日本,恐怕与当时中国禅林盛行的茶道有关。元代虽已不再流行用黑釉灯斗茶的习俗,但从文献记载来看,当时不乏用黑釉灯饮茶的记载。此外,从元顺帝到元初(1335年),由于对“秀修白张青归”的重新修订,宋代寺院盛行的禅宗茶道得以保留。这套寺庙茶道实际上是僧人修行禅宗的一种手段,茶道需要大量的黑釉茶灯。这种茶道形式和用过的黑釉茶杯一起带回日本,在日本得到继承和发扬。

时至今日,日本京都和镰仓的寺院依然保留着宋元传入的茶道,就是最好的证明。从天目山带回来的第一批黑釉茶灯叫“天目”,以示与其他黑釉茶灯的区别(也可能包含一些佛教宗派的含义)。

由此可见,真正的“天目”最初不是以贸易的形式传入日本,而是与禅林修行有关。但当时由于日本前后存在一系列与天目茶碗风格相同的尖盏或准尖盏等茶灯,所以世人称这些形状、釉色与天目相近的茶灯为天目是合理的。但是随着时间的推移,真正的“天目”茶碗是不太可能找到的。即使找到了最初的“天目”,也可以想象窑口的复杂程度。

反之,看宋元时期生产黑釉灯的窑。本文仅以南方窑口为对象,北方产的“天目”不在考察范围之内。据悉,福建的生产情况已基本摸清,当时县市20多个窑生产黑釉灯,本文未列。

黑釉灯的其他产地还有江西吉安永和窑、临江窑、景德镇湖田窑、赣州七镇窑、宁都东山坝窑、贵溪坝上窑、铅山窑等;宋代湖南衡山窑新塘朱官岭窑址、宋元湖南湘阴谢龙嘴窑、元代杨武灵窑;宋代兴安严观窑和容县城关窑;重庆土山窑和八仙清溪窑、四川广元瓷窑铺窑遗址、都江堰宋代金凤窑遗址和瓦岗坝窑;浙江江山碗窑遗址、龙泉汕头窑、温州泰顺森英士古窑和苍南大兴阳窑、金华铁店窑、衢州王泉镇官塘村梁公堂窑遗址群、武义县武功山窑遗址、临安天目山宋元窑遗址、安徽绩溪下涧窑等。

此外,据我们所知,日本进口的黑釉灯大部分是由福建的窑生产的,如鹿化平窑遗址、安卫山窑遗址、营厂皮窑遗址、南平茶阳窑大岭干窑遗址、安侯山窑遗址、武夷山玉林亭窑遗址、闽侯南峪窑、福清石坑窑、廉江浦口窑、光泽毛甸窑、德化盖德窑等。另外,江西吉州窑的茶灯也可以确认。

江西省吉安市何勇镇冀州窑本月寺窑址

目前尚不清楚中国南方窑口生产的其他黑釉灯有哪些被带入或输入日本。但可以肯定的是,窑口生产的黑釉灯,大部分是仿造灯。这些仿真灯有的制作精良,如重庆土山窑、四川广元窑等,大部分都有可能供应国内市场;但有些地方黑釉灯的制作比较粗糙,可能只能供应当地市场,比如浙江武义生产的黑釉灯。

从这些黑釉灯也可以看出当时不同地区窑业交流的状况。比如浙江江山碗窑出土的黑釉灯,其烧成方式与福建部分地区的窑口完全相同。通过采用托腹的方法,一些灯具的形状和上釉方式明显类似于邻近福建的窑口生产的灯具。有学者指出,这应该是“福建制瓷技术北进的历史见证”。

还有两个问题值得注意:一是在江西湖田窑木鱼岭发现一件刻有“天目”字样的窑具。这种窑具是枝环组合覆盖窑具的上盖,时间下限在13世纪末。窑具上的铭文“天目山”是否如文中所指特指浙江天目山?根据古代文献的情况,还有讨论的余地。

二、浙江临安天目山窑址发现的黑釉灯问题。20世纪80年代,在天目山地区的窑址调查中发现,该窑址烧制青瓷和黑瓷。据不完全统计,采集的标本中,青瓷占70%,黑瓷占30%,其中90%是茶杯。装填和燃烧有两种方式:一是用saggar装填和燃烧;二、直接入窑法,即青瓷碗和黑釉瓷灯同窑烧。常见的是看到五六个青瓷碗堆在一起,顶碗放一盏黑釉灯。就窑的形状而言,窑址的黑釉灯主要是束口,其他形状比较少见或缺失;就轮胎状况而言,所有轮胎都是白色的,含铁量明显低于简瑶黑灯和冀州窑黑灯。

纵观浙江南宋、元代的窑业情况,青瓷仍是主要的烧制方法,青瓷窑址也有大量,而烧黑瓷的窑口较少,不气候。从烧制方法上分析,天目山窑遗址瓷器的烧制方法明显沿袭了唐宋以来浙江瓷器行业常见的烧制方法,即匣钵烧和明火烧。而且这个窑口发现的黑瓷数量远远少于青瓷。从表面收藏来看,黑釉灯的时代多在元代。当然,更详细的信息还有待充分挖掘。但毫无疑问,这个窑址的发现给我们带来了对天目的新思考。

关于窑址的性质,笔者有如下推测:由于窑址位于天目山地区,且距离万窑湾窑址1公里处有天目寺遗址,天目山地区也是著名的茶叶产地,所以窑址生产的黑釉灯很有可能会在当地生产销售。很有可能窑址生产的黑釉灯,不仅仅是供当地普通百姓日常使用,也是供当地寺院的僧人使用。也许是因为当时福建等地的黑釉茶灯路途遥远,交通不便,也许是当时有些窑已经不烧黑釉茶灯了,然后在这里的窑里生产黑釉茶灯,供当地使用。

那么,我们能否进一步假设,元代僧人带回的黑釉茶杯中,可能真的存在临安天目山窑址的产物?但这里需要强调的是,当时带回日本的黑釉灯种类不应该局限于当地窑口的产品,窑口来源应该更广泛。

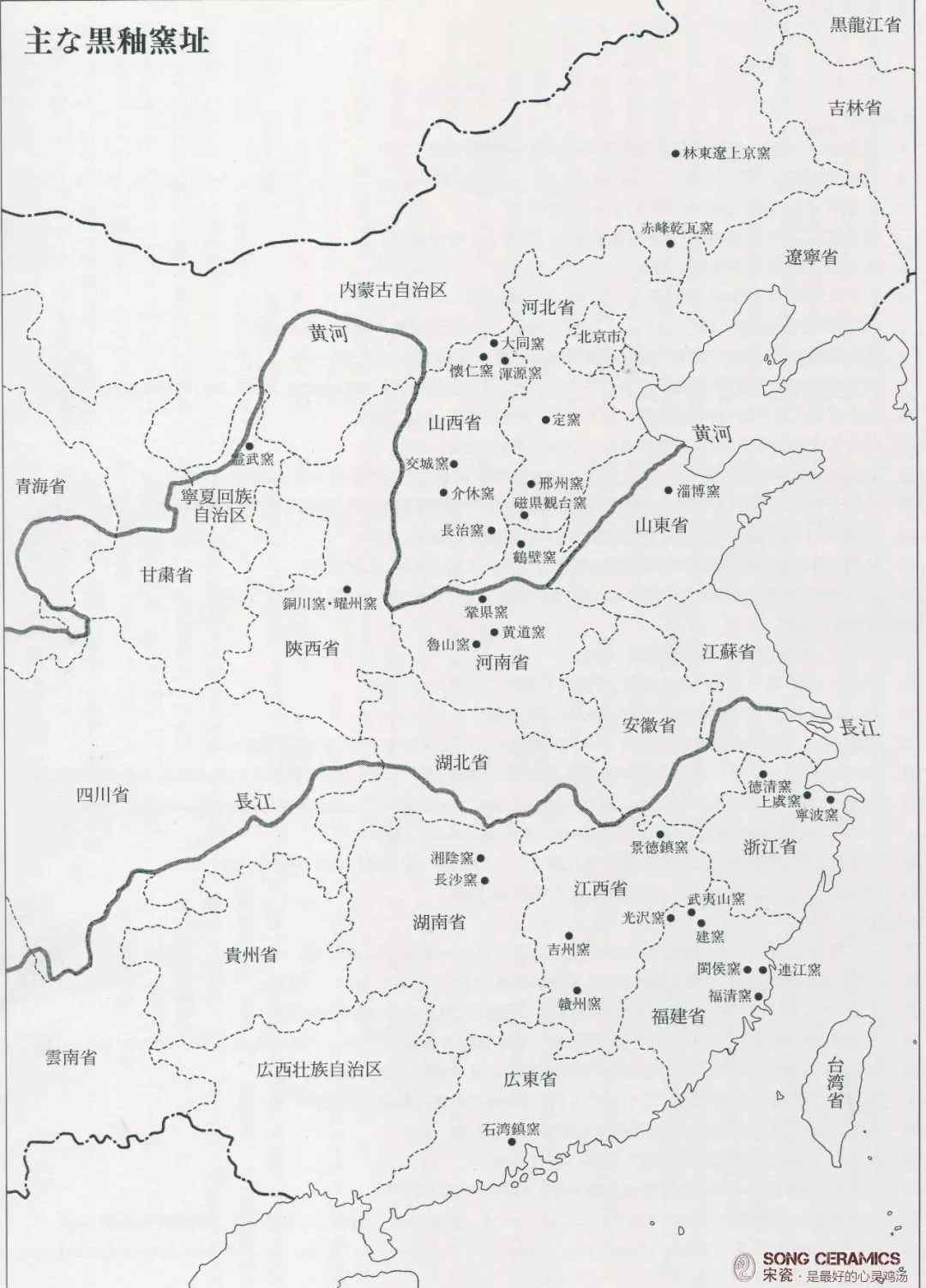

中国主要生产黑釉的窑址

以上是笔者对“天目”问题的反思和总结,其目的是试图还原“天目”原本简单的含义。作为中日文化交流史上的一个重要例子和历史事实,虽然没有更多的史料来证实其名称的原始来源,但天目的原始含义与宋元茶道在日本的传播之间的关系,以及其作为禅院茶道道具的特殊佛教礼仪的文化内涵,值得我们深入研究。

“天目”作为佛寺茶道的茶道具,最有可能在14世纪上半叶传入日本。它是从浙江天目山的寺院带回日本的,可能是从中峰与明本有关的寺院或修行地带回的。这批茶杯最早进入日本,不属于贸易性质。此后,“天目”的含义不断扩大,这与对日本茶道和陶瓷考古的模糊认识有关。但这并没有减损“天目”在中日文化交流史上的象征意义,通过茶道礼仪所展现的深刻禅意是日本佛教美学的特殊体现。

(本文在写作过程中被任世龙、姚桂芳、李佳楠等前辈指正;日本东京大学东方文化研究所的铃木仁女士向作者提供了一些日本史料和注释;林西娅福田先生校对了日文史料的中文翻译,在此表示深深的感谢!)

2019年第三次拍卖

今晚直播

春水煎茶,优雅|大肉村×华夏收藏

大楼庄招聘

大肉村招聘|古董怎么玩,加入大肉村解锁未来

大楼庄游学

1.《释名 南宋官窑博物馆方忆——“天目”释名(下)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《释名 南宋官窑博物馆方忆——“天目”释名(下)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/fangchan/1049996.html