中国书法简单而丰富,古雅而大胆。

有了所有的改变,就让心去做吧,通过三人才的产品交换,为万物的情况做好准备。

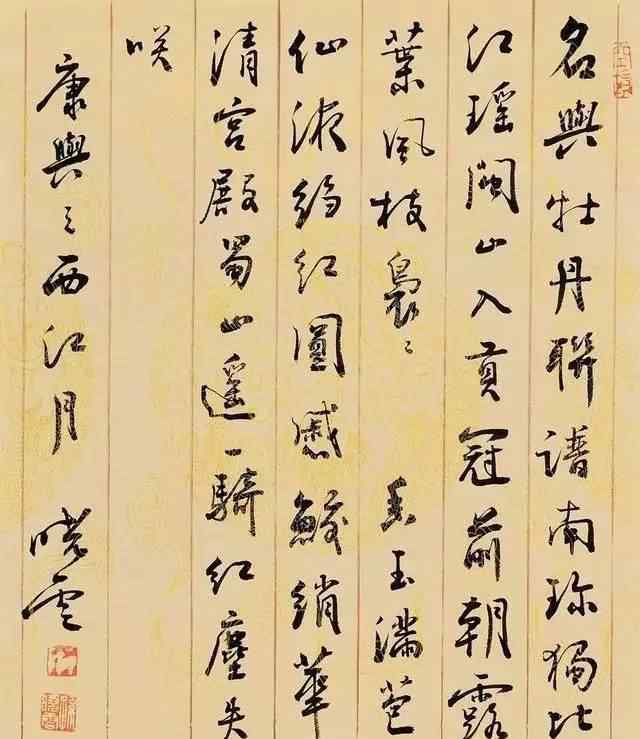

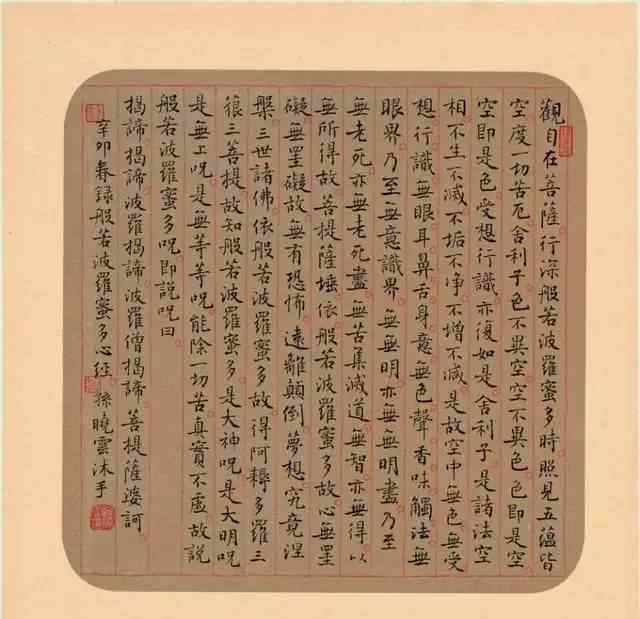

书法生动传神,能取悦眼、耳、情。

"无色明亮有画面,无声和谐有音乐,诱人清爽."

它五颜六色的精神和缓慢的节奏是笔墨的魅力所在。

书靠韵取胜,风格随之而来。

古人感叹“书法只难成就神韵”。

张怀瓘的《书论》评论说,书法“首先具有风和美的特性,其次具有美的功能”。

书因为笔法贵。

一本书的魅力在于笔墨的运用,两者的结合体现了书法家的人生魅力。

真正好的书法家的作品,一定是笔不碍墨,墨不碍笔,笔助墨色,墨助笔力,墨见于笔,笔见于墨,笔墨结合,力与气,美与韵在一起,表现出笔墨丰富的表现力。方志恩书法的美感在于其淋漓尽致的气势和血液循环;也蕴含着淡淡却深远、静谧、深邃的艺术美。

水墨画是中国书法的传统美学原则,书法作品的不同艺术风格是由于墨色的变化而产生的。

从书法美学的角度来看,书法通过灵动神奇的笔法、繁盛的墨韵、险峻挺拔的架子、不规则优美的格律,创造出了生机勃勃的艺术美。它把书法家的美感和精神境界表现得淋漓尽致,给人以高度的审美享受。

在中国书法艺术中,笔法、构图、笔墨是有机统一的。

用墨技巧的最高表现是书法和国画作品中呈现的墨的味道和微妙奇妙的色彩变化。在现代画坛,黄是一位勤奋的水墨大师,他的点画丰富多彩,魅力独特。黄对说:“古水墨胜于水,水墨神化,尚在笔力。”(画谭)说:“水墨画用水,以墨为形,水为气,形是活的。古代水墨画也说是真理性。”《书筏》也说:“要熟悉墨,破水就活。”黄善用口渴的笔,笔浓而涩,可将水挤出,使笔湿润。“渴能滋润”的奥秘被打破了,这恰恰是古人所说的“墨贵”。

古人云,有笔有墨必有墨,无笔必无墨。作者认为五笔无墨是对的,但有笔无墨,就没有学问。水晶制墨的效果与笔法的轻重缓急、纸张的软硬程度密切相关。其实笔重墨,笔浮墨。有了新墨清水,就有了清鲜的情趣,有了宿墨泥水,就有了更多的惆怅和浑浊的空气。古人对墨的欲望更大,清代张庚的《普山论画》和《论墨》指出:“无论墨浓、墨干、墨湿,不加一点烟火,吃气才是终极。”王鲁泰说:“董思旺的笔还是有本事的。由此可见,四声的墨色是细腻的。整艘船都有纸。没有什么是纸。没有什么是墨水。四声的作品大多墨色淡,但其实用的是浓墨,所以在于纸。黄山谷的李柏谊九游诗卷九也是如此。看图就知道了,书法创作,选纸也是学习。纸不适合墨水,空气不能发芽。杨军的《山寨之魂》注意到古玉可以玩,设计为彩色。颜色可能会很奇怪,而且在蘸。质量越烂,越泡越斑驳。“现在大多数人把质量最好的玉当成上品,这是不合理的。”众所周知,它的纸张坚实细腻,而且很容易得到一支清晰的钢笔。而谁不知道一个材质疏松腐朽,特别好,其原因与玉有关。越是腐朽的品质,越是浸透,越是斑驳,越是有墨妙和奇异的痕迹。

现在很多书都是平淡乏味,雕琢拙劣,轻佻洒脱,丑陋庸俗,原因不是笔墨造成的。中国书法的艺术精神和本体价值在对传统的反叛声中迷失。

书法以笔为本,以墨为本。

古代书法家很重视笔法,但也很重视笔墨。

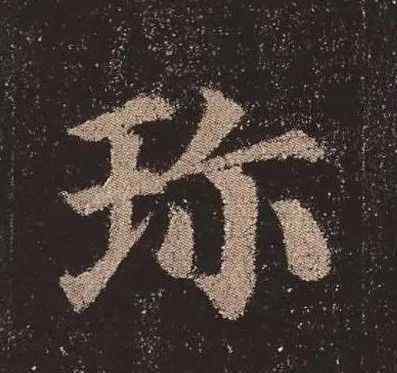

清代沈宗潜《芥子舟学画编》指出:“亦是作者墨之师,墨盛于笔;而且钢笔不是墨水,墨菲笔也不能附。”笔墨的辩证关系阐述得很清楚。纵观中国书法史,如果说魏晋六朝的书法家开始自发地追求墨,那么到了唐代,他们是自觉的。王钟的痕迹,小三剑元,妙不可言。晋人的书法比他们对笔法的追求更重要,而他们对笔墨的运用则注重于纸入的程度。王羲之为了让笔自由,说:“用笔来墨,不要蘸得太深。”。晋人主要用笔作转折。“把笔放前面,贴近自然,力圆,润泽,潜疾涩;紧绷是力量,危险是险峻;内贵外贵,不寂寞……”这种墨入纸产生了浑圆的美感,而具体的书写方式决定了“魏晋六朝,墨特别浓,书画一致……”。到唐代,书法风格的演变已经结束,楷书日趋规范和成熟,书法理论逐渐达到顶峰,名家辈出,反映了未来。、褚遂良、孙、等。,都以无与伦比的精准度阐述了书法,这启发了后来的学习。

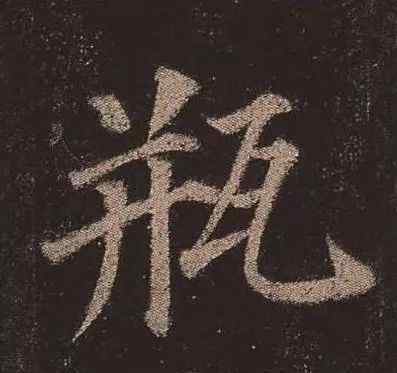

在欧阳询的“八法”中,“墨轻则伤神色,必滞则胖,钝则瘦,显则瘦。”孙、的《朴树》等“以燥为要,以厚为干”,把书法理论提高到技法理论中非常重要的地位。特别是在追二王草书中,可以增强笔墨的杀伤力,在润燥中见润,在厚重中显劲,在笔法中显墨色、墨调,从而增强书法的艺术表现力。笔者曾在台北故宫博物院看过颜真卿《祭侄》的原版。笔墨一体,墨极稠干。渴笔推墨深润。这种笔墨功力进阶到道的境界,太神奇了!到了宋代,由于文人水墨画的兴起,用墨打破了原有的公式,墨层丰富,书法家有了更大的创作自由。沈在《海里楼札丛》中说:“北宋实学,南宋实学,元人墨汁比宋稀,浓墨重彩。”北宋的浓墨比唐朝的稀,南宋的浓墨比北宋的浓。

元代文人画登峰造极,追求晋人的神韵,简约与质朴相映成趣,空灵开放。所以以墨轻为特色,达到了水墨不沾不干,自然色淡的清远境界,从而完成了对艺术自然理想的回归。元代以后,董其昌是继承赵孟頫的淡墨派的代表人物。"对董来说,是以墨为书,所以他是以淡墨起家的."董其昌从禅定中体会到了庄学的最高意境——光,一种自然的平淡与空灵的状态。董轼还以山水之墨参与书法,打破了以水代墨,灵活运用,开创了一代书风。清代笪重光在《筏》一书中论述得很好——“磨墨熟,破水活;蘸笔润润,但用浊。墨色四白,边框宽而紧。”明末清初,书法发展成为文人个性的载体,用墨当然成为书法家生活节奏的折射。王铎、傅山等。,一边用自己的笔做出奇特而奔放的变化,一边用墨水做出大胆的变化,让墨水上升和对笔的渴求交替出现,从而赢得了不少的兴趣。“动笔如墨,即使笔没有放下,墨水也已经落在纸上了。这意味着会滴水,但和工匠的描述不同。有意思,但就在这里,却把不知道的人当成墨汁不掺,以为不干活,不干活,懒得干活。”看王铎的书迹,往往蘸浓墨一笔写十几个字,直到无墨求笔,极浓极淡的极反差形成用墨技法的高峰。由于清代金石学考证的兴起和篆书法对金石学的追求,清代名家“又用干墨”。从邓到后来的吴昌硕,“干墨”墨汁丰富,炽热而浑厚,油脂无穷。就像刘熙载说的“一本书,若谓骨沉寒,则为法事”,即谓骨重内清外。

古人有过“我不知道怎么用笔,但我知道怎么用墨”、“每一个字都是巧用笔,尤其是用墨”、“墨法是书法艺术的关键”等论述,可见墨法在书法艺术创作中的重要地位。在传统的书论中,“墨分为多种颜色”,意为“浓、淡、润、渴、白”。具体来说:我要活下去,我要活得轻松,我要在滋润的时候变美,我要在口渴的时候冒险,我要在一无所知的时候留着墨迹。

“浓”——浓墨在笔中端庄稳重,墨不浮,可以入纸。

“文笔硬,皮肤美”。林三老说:“墨要深,要硬,要工整。”。鲍的《益州双》指出:“笔其实重墨,笔浮墨浮。墨艳色紫的都不够谈书。他们必须用墨水看,颜色在纸上是平的。纸遇墨处,似有毛,画中墨有同中缘,而若幽光在水线与徐杨、阿波罗之间,则胜之。盖墨里到处都是笔,笔墨相称,笔在纸上,水在下注,笔力足以接墨不洒,所以墨全在纸上。”这生动地描绘了浓墨的奇妙状态。古人主张墨浓。早在汉末,魏忠强就开始追求墨浓墨淡。从此,晋六朝人的墨迹,甚至唐朝的书籍,几乎都是黑黑的。“古人写书,没有一个没有浓墨的。早上我磨墨养一天用。取其墨弃其渣,故妙而光,已漆百年。”清代笪重光的《说书帖》中说:“明矾纸书的小字要厚,厚了就五彩缤纷;原纸书大墨略轻,轻则有利可图。”

“淡”——淡墨飘逸悠远,像浓墨一样自有韵味

墨分为“老墨”和“嫩墨”,意为浓墨和淡墨。“老墨为主骨韵”、“墨痕圆”、“力透纸背”;“嫩墨主神韵”、“色泽清新”、“光彩照人”。

淡墨太容易伤害书法作品的精神,不能体现书法的生动魅力。所以对于大多数书商来说,浓墨法是备受推崇的。孙郭婷的《朴树》说“有干必有厚干”,这是对使用浓墨的效果及其审美标准的最好诠释。从具体作品中,我们可以感受到颜真卿、苏轼、米芾代表作品中用墨的精妙之处。

古代追求淡墨的人很多。潘伯鹰曾在《书法杂论》中评论说:“明代最著名的淡墨用家应该叫董其昌。他喜欢用“宣德纸”或“泥金纸”或“韩镜纸”。笔画写在这些纸上,墨清而薄。有无数平行的线,表现出笔画的曲折。那真的是‘不吃烟花’的味道吗?”清代刘诗安喜欢用浓墨,王梦楼喜欢用淡墨,所以有“以浓墨为丞相,以淡墨探花”的美誉。但历代书法家更注重墨与影的结合。浓墨深固,淡墨轻淡,各显艺术特色,关键在于和谐协调。墨随笔运,墨浓到停滞不前的地步,笔画不流畅,难免有墨猪之嫌;神因墨,墨淡至无色,自然浮而无灵。古人强调“用墨之法,欲活而轻。和中国一起生活,一定要现实。我可以想象古人的意图。“警告我们用墨水掌握“度”字。笔墨是文字的血液,用墨要得当。”墨太浓,肉就会停滞。墨太淡,肉会很薄。厚的话会很累,产品会不均匀。“张宗祥有更精辟的论述。他在《论书法的起源和发展》中说:“要知道字的骨也是墨的血。骨头不壮,力量就弱。如果血液不清,颜色就会停滞。不旺的话颜色会干。”他指出:为避免“力度太弱”,墨水不能影响笔的运动,也不会造成“色滞”、“色燥”。他主张墨必须适度,指出墨、笔、墨、纸、墨的和谐必须是“三忌”,即“只因其厚,忌胶重,胶重滞而不滑;不过是厚,所以严禁厚,厚了就不调整了;但是,禁止使用宿墨,但使用宿墨时颜色不均匀。"

“跑”——跑有肉,干有骨

要用润笔润墨,一定要笔墨饱满。

怎么做?周兴联的《清代临池观》非常具体...他的大画笔像雨滴一样沾满了墨水。“湿淋淋”这个词很讲究。染色也有自己的方法。写书的时候一定要打开笔,点进砚池,如水,让墨水从笔尖进入,然后笔就充满了墨水,晃之下墨水从笔尖流出,墨水就撕裂凝结了。”古人常借用杜的诗“元气淋漓,屏障犹湿”,对书画用墨的“丰富性”提出了极高的要求。“字生于墨,墨生于水,水是字的血。笔尖接触水后有点干了。水墨画和水墨画都藏在福浩里,而蹲在里面是水下,站在里面是聚水,而提起来,水就全在纸上。如果你想让它变平,想抓它杀它,想把它补起来,想把它变圆,生病太贵了,比如鸟,蛇,逼到大自然,一定不能停滞不前,一定不能再改变。”黄说:“古书画墨色灵动,浓淡相间,各有千秋。方法是先把笔蘸上浓墨。如果墨水超过一半,适合稍微擦一下砚台,然后把笔稍微蘸一点清水,再做一本书,画一画。墨色自然,润泽,富有弹性。就算有水墨,最终也会看到文字的痕迹,和举世闻名的胖钝墨猪不一样。

“渴”——又称“干笔”

清代梁《论安史》对“渴”的定位准确。他说:“干锋就是渴笔。

画家的双管有“死笔”两个字,差别很大。口渴不是滋润,干燥是死亡。“人们往往把口渴的笔当成死笔,这是一个很大的错误。渴墨最好的方法就是用水。”运营之美在于专一”。渴笔用墨少,滞劲,写的是点笔掉出来的白绢。明代李日华《天之堂集》有《渴笔颂》:“书中渴笔如渴,难使快。古茧千般,Xi、仙铁三四字。长沙故意震动孤冠,只吃肚里留刺。龙剧看到了海中山脊的尽头,这不仅仅是一个洼地,更是一个遥远的远景。悬崖峭壁上挂着藤枝,风雨落在云上。我用这种语言打败了墨王,用我的五指空彭展翅。宣城枣不够,铁碗来自喧嚣。“诗中把书法中渴墨推向了一个新的高度,使人认识到墨的变化可以提高书法的精神。在对墨水的渴求的应用中,往往离不开涩笔。苦笔,彪悍难缠,行内有所保留。”停滞不前在于打得紧的方法。“至于用笔的特点,古人有个比喻是“撑一条船,用尽全力,还是原地不动”。《清代刘熙载》的艺术是?《书序》曰:“草书渴笔,以飞白为本。用干渴的笔是明确而严肃的。所以,不是从渴笔开始的。每次都要写,钢笔和钢笔都可以被中心钩住。”而他说,“跟作者在一起,都习惯了涩写论,却不知道怎么才能涩起来。但是笔方想做。如果有什么拒绝的话,尽力去与之抗争,就不会涩了。狡猾的方法和战斗一样,第一场战斗是有形的,强大的效果转移到疾病上。如果藏起来了,就被上帝运走了。”唐代韩的《赠笔时要说》中提到:“当你写笔时,你就稳定了;当你用笔的时候,你会很轻很健康;轻则重,重则涩,这叫藏锋。不涩则危,生而无因;太流了就滑了,就俗了。”“应该是涩是涩,不涩是病。病在心中,身在字里,得心应手,妙在笔端。”笔墨当看势势,古人评北朝人书,放下笔,和谐书写,乘势泄之。千黎齐,所以它可以完成;五指是黎齐,所以是涩的。林三老经常告诫“笔别扭,笔留”,“笔要发,发要古而清”,强调“墨要熟而熟。”综上所述,可见古代书法家对“渴”与“涩”的重视,这种墨法的构建为中国书法艺术精神增添了沉重的一页。

“白”——易经“本卦”中有“白本”之美

有色到无色。是艺术的最高境界,在书法中,笔墨都强调“虚”字。

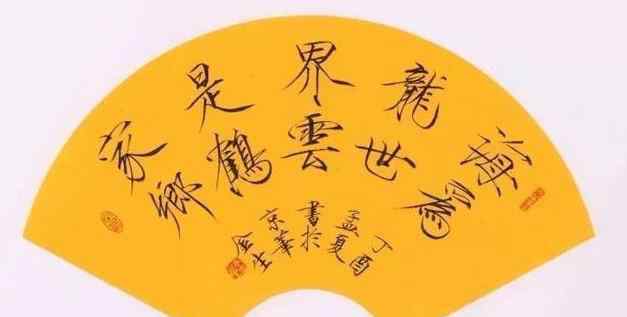

一味求实,却不知道什么是实践中的好,才是它无中生有的原因。古人云“文章书画皆须专注空”,佛说“无怪乎,是真空,非空”。知白留黑,以白为黑,以虚看实,虚与实共同生活,无笔无墨求墨。这才是真经。林三老在《序》中写道,黄先生向他指明了用笔用墨的方法:“古人重实,尤重虚;重黑的地方,特别重白的地方;所谓“知白守黑”是最少的,君主应该懂。君之书法实用点多,虚点少,力在黑,劲在白。”林三老曰:“怀苏灿求笔无墨,死笔写润来,筋骨在其中。”“碑靠空”的白处,“乱中求网,使墨白分明”。他还说:“由刚变柔最难的是写它被虫子吃了……”把秀藏在苍白里是真的。老和翁诗都是当代水墨大师,他们的水墨创作是建立在时代和凡人的基础上的。三老草书、满氏篆书,其笔线制作、审美含金量都是突兀而独特的,具有特殊的审美意义,表现为线性演变的丰富性和形式构成的随机性。有一个共同点:他们善于用渴墨,注重造白,创造现代视觉图式。在黑白墨调中,林三变旧为新,融韩立精神于一身,以法草碎水墨画之法入书。光渴之笔无墨求墨,似白非白,丝丝渴而白入黑,似云雾。消解黑白界限,斑驳自然,平淡百变。正如他在诗中说得好:“守黑方知白可贵,从一开始就能体会到单纯的道理。”林三的旧草书,用墨从墨态,墨色与墨调的神奇互现,包面、扭面、搓面的组合运用,从包面到摊面,从搓面到搓面。减速之力无虚标,渴其表,内功则积。可以说是渴而不燥,轻而不薄,白而不黑,看似细腻却又苍老,极大地拓展和丰富了传统书法的艺术魅力和视觉冲击力。"天空溅起一滩水,每一点都变成了漏洞."于是笔墨达到了“柔而不糙,刚不吐,枯秋风,润春雨”的新世界。对应古人强调的创造谬误必须是平静快乐的。反之,冷静不开心,就会浑浑噩噩,缺乏魅力;你若快乐却不平静,你就不整洁,你的法度就摇摆不定。

书避免平庸,要有奇思妙想,才能强

书法是表现生活节奏和韵律的艺术,要求在形体构造上,骨骼和肌肉都是有血有肉的,这叫完美。

文字的血肉是水墨画的调剂。血生于水,肉生于墨,水墨适当交融,让“贫穷与蜕变走到尽头,情调带到纸上”。有笔就有墨;如果你看到墨水,你就会看到笔,用心控制笔,用笔控制墨水。用墨润泽肉厚,线条优美,有女人美;又渴又瘦骨嶙峋,风险率大概是,现在男性化了。只有“胖瘦相融,骨劲相称”,“合目合心,合而为一”,中国书法用墨的合理和谐,才是对书法笔墨技巧内在要素和内在美的全面检验。它充分体现了书法家的审美取向和定位,以及书法家对艺术风格的追求和创造。诚然,品质有利于荣华富贵,颜易风俗。书法贵。“过去不好的时候,现在有不同的缺点。”。用墨特点的变化还取决于不同风格和形式的制约,以及时代的人文心理和社会审美习惯的制约。书法黑白艺术内在的韵律美和外在的形式美,说明了中国书法的艺术精神。时代的变迁、审美的转型、现代艺术语言的传递、现代人文精神的宣泄,要求我们既要坚守传统书法经典,又要善于创造新的经典,在技法、形式、风格三个层面上不断创造新的语境。其中,“魔发”作为一个技术层面,应该在空之间有较大的挖掘和拓展。古人评书法作品“好动无性恋,魂魄未生;性无功,看起来不真实”。只有功过兼备,才能做到心有灵犀一点通。

此外,为了产生丰富的油墨颜色变化,蘸墨方法也是关键。实践告诉我们,一般蘸墨的时候,不要蘸得太深。深蘸不仅无力,在纸上写字还容易臃肿肥胖。所以周兴联在《临池管见》中说:“染也有其法。写书的时候一定要打开它的笔,点进一个砚池,比如水浴。此外,用水和油墨的选择也是油墨方法应用的关键。

在临摹和创作书法时,我们可以熟练掌握用墨的规律,形成自己独特的墨意识。

1.《墨非墨宝 书法,本于笔,成于“墨”》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《墨非墨宝 书法,本于笔,成于“墨”》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/1593530.html