《中国与全球南方》是海国图智研究院推出的全新中英双语刊物,整合了原有的《东南亚观察》、《拉丁美洲观察》,和《南亚观察》三本刊物内容,并增加了非洲观察的板块,希望为对中国外交和发展问题感兴趣的读者朋友,整合更全面多元的视角。

近年以来,可持续发展成为全球各国的重要议程。在普遍的绿色发展意识觉醒的同时,各国之间的互联互通、相互支持,加上科技技术进步下的推动力,使绿色产业发展与可持续经济增长模式逐步取得进展。然而,自2020年初开始爆发的新冠肺炎疫情在世界范围内肆虐,从人类的生命健康与公共卫生,到全球各国的经济与社会发展皆遭遇了严重打击,国际社会距离可持续发展目标的差距也重新被拉大。

牛津大学经济复苏计划及联合国环境规划署(UNEP)报告显示,只有18%的已宣布复苏支出可被视为“绿色”。并且其中绝大多数绿色支出来自少数高收入国家。这也就意味着,在各国急于聚焦后疫情时代的恢复时,实际大多数对于经济复苏的措施和资金投入,都仍然存在巨大的不确定性及不可持续性。上述报告进一步指出,这部分“绿色”的支出,的确集中在一小部分高收入国家,债务压力的限制使绝大多数新兴市场和发展中经济体无法兼顾经济可持续性。而迄今为止,全球的复苏支出已经错过了绿色投资的机会。

2021年4月,博鳌亚洲论坛上发布了《可持续发展的亚洲与世界》及《亚洲经济前景与一体化进程》报告,在充分意识到可持续发展的重要性后,以中国为代表的亚洲各国正尝试通过适应经济新常态,并积极推动国际互联互通,运用数字技术,及关注绿色产业等全新的模式,推动可持续的后疫情时代经济复苏。本文将分析疫情对于可持续发展趋势的影响,并提取2021年博鳌论坛部分具有代表性的会议成果及亚洲国家的共识,探讨亚洲发展中国家在后疫情时代绿色经济复苏的现况及前景展望,探索疫情后南方国家重回可持续发展模式的可行路径。

新冠疫情对于可持续发展的挑战

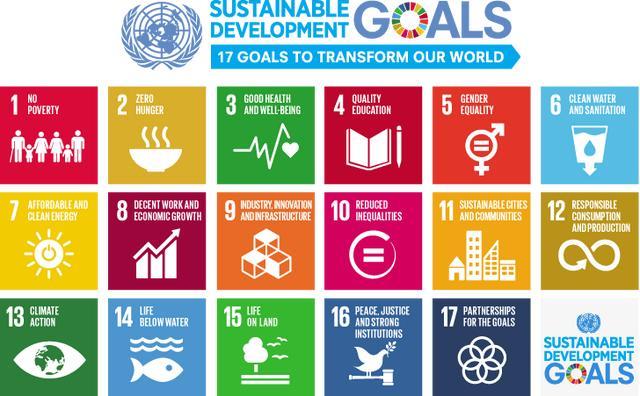

从定义上而言,可持续发展是在不损害后代满足其自身需求的能力的前提下满足当前需求的发展模式。可持续发展涵盖经济,环境和社会三大领域,相互独立但同时相辅相成的支柱,而具体行动范畴包括但不限于消除贫困及社会不平等问题、生产及消费模式改革、自然资源的保护和管理、应对气候问题等。

自联合国于2015年确立了“可持续发展目标”这一全球性的行动呼吁及发展议程后,在以联合国为代表的众多国际组织及区域组织的大力推动下,可持续发展目标成为各国共同努力的方向,包括发达国家及发展中国家对于可持续发展的意识有显著的提高,也已经取得一定的进度。然而,疫情带来的沉重打击使这一发展趋势被迫中断。根据剑桥大学出版社发布的《2020年可持续发展报告》,疫情使17个可持续发展目标中至少13个受到了严重程度的负面影响。后疫情时代之下,原本全球范围中,原本共同形成的可持续发展模式常态被打破。

经济方面,亚洲地区乃至全球经济及就业遭遇1930年代大萧条以来最残酷的打击。根据世界银行和联合国的数据,疫情造成1.19亿至1.24亿的新贫困人口, 8300万至1.32亿人面临粮食安全及营养不良的困境。2020年,亚洲经济出现了60年以来的首次负增长,区域内产业链出现断裂,多个国家的财政状况出现赤字,公共债务压力大幅增加。

而在环境与气候挑战方面,疫情既带来了沉重打击,却也带来了机遇。《2020年全球气候状况》指出,疫情加剧了气候相关问题的不利因素,对人类健康和福祉产生了广泛的负面影响,包括对加剧了极端天气条件对整个粮食供应链的影响、人员流离失所、环境相关的援助的受阻、减轻灾害风险的工作复杂化等。但另一方面, 2020年碳排放量下降高达7%,尽管主要原因仍然是疫情期间的经济活动停顿,但此趋势仍然为未来减排工作提供了一定的启示,部分经验也可以用作参考,以延续正常经济状态下的碳排放减少。

对于亚太地区而言,由于地理因素的特殊性相比其他地区,亚太地区气温上升更快,气象自然灾害也更多,其中沿海地区和小型岛国受到的影响尤为严重。对于发展中的经济体而言,尤其对于收入水平较低的国家而言,气候变化成为贫困问题加剧、疾病传播加速、粮食不稳定性加剧的主要原因。

当前,各国政府出台的经济复原策略,仍有大部分比重是针对于传统行业及快速刺激经济,而聚焦于绿色和可持续转型的措施仍有不足。在这一特殊背景下,快速恢复经济发展及产业活力,与未来长期的经济可持续性,出现了空前巨大的矛盾。然而,正如联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯所指出,人类不能一切照旧回到疫情前, 要利用这一机遇“重建更好未来”,需要为人类和地球实现可持续、包容和绿色的复苏。当前疫情下前所未有的新挑战,也将倒逼经济产业的改革和经济模式的创新,为人类社会共同重建可持续的未来提供了新的思路和可能性。

联合国提出的可持续发展目标

以绿色投资及基础建设赋能经济复苏

首先,推动绿色产业发展是亚洲国家的重点发展方向之一,也是本年度博鳌论坛的重要焦点。各国通过绿色投资及绿色基础建设,可以对于经济发展产生推动力,赋能于疫情后的经济复苏和产业恢复。绿色投资可以包含各种与环境保护及气候保护相关的各项投资,从广义上而论,绿色投资包含所有结合并兼顾经济与环境的投资项目和基础设施建设。绿色经济的发展,兼顾了经济与环境方面的可持续性,此类领域投资减少了碳排放和污染,提高了能源和资源效率,并同时防止生物多样性和生态系统服务的丧失,是利用新型产业挖掘与制度创新,来兼顾经济与环境可持续发展。

由于在疫情时期各国的经济产业受到致命性打击时,各种传统行业几乎陷入停摆状态,因此也对于部分绿色产业提供了发展机会。笔者认为,除了目前各国所展望的框架建设及国际合作外,发展中国家国内政策也可以努力推进新产业的建设,以降低国内资源风险,比如发展中国家可以逐步开始加强气候智能型基础设施,开发并采纳气候智能型技术,加强支持气候适应工作等,此类基础投资不但能够刺激各国内需,迅速提供就业机会,促进后疫情的经济活动复苏,同时也将能够使低排放的经济发展形成常态,对于国家经济发展长远有利。

此外,国际货币基金组织关于实现绿色的经济复苏的政策建议中,着重强调了可再生能源、实现电网和公共交通现代化、氢能及碳捕获、避免碳密集型投资等具体产业发展方向及可行措施。个人认为,这类政策方向虽然对于部分南方国家仍然较为遥远,但仍可作为长期目标;同时,博鳌论坛所倡导的跨国技术转移及亚洲区域内的互助项目之下,可以更多地与绿色基建投资进行结合,来推动这一议程的进度。在此领域之中,亚洲各国之间的跨国合作也将起到关键性作用。建议各国之间也可以借助疫情恢复的契机,进行标准化建设,具体来说,包括进一步加强目前已有的环境信息披露机制、绿色金融标准体系以及其他支持政策,以调动更多跨国投资成为可能。

由于本身亚洲各国之间的基础设施建设和经济发展情况仍然存在巨大的不平衡,笔者以为后疫情时代也提供了机会,让各国可以通过从绿色融资及绿色产业方面的合作入手,以低政治度的技术合作和基础建设互助作为起点,逐步着手针对现存的次区域级贸易壁垒,并增强亚洲区域硬件及软件基础设施的韧性,支撑跨国供应链及跨国经贸活动的稳定性,对于各国的绿色复苏将会起到基础性的作用。

绿色基建的概念

以数字化技术普及应用推动经济活动

由于疫情期间人们对于数字技术的刚性需求上升,比如亚洲各国均需要改进数字基础设施以实现全球远程办公,网络技术也成为跨国合作及沟通的主要渠道,因此也对于数字产业提供了新的发展机遇,并刺激了网络电信技术及各种数字产品行业在疫情期间飞速发展。

其中,中国的经验无疑取得了瞩目的成功,并且可以作为亚洲国家的范例。中国政府在疫情期间成功将 8 亿以上的消费者转化为网购者和在线付费用户,为他们提供全方位服务。其对于社会和经济方面的巨大需求做出迅速响应,但其响应速度、规模和范围在全球范围内堪称一骑绝尘。目前,对于中国过往行动的介绍和梳理,多见于国际组织的报告或中国官方数据报告中,笔者以为,在未来的国际会议或国际组织中,中国可以对于此类信息进行细化,作出经验输出和分享,甚至提供直接技术支援,使数字化建设的利好能够为亚洲国家所共享。

除此之外,如印度也在疫情的挑战下,加速了数字化进程,比如采用非接触式数字技术,改进了数字化治理,提高了机器人和无人机的使用率,以及在线教育、在线购物、在线支付的普及率。整体而言,亚洲各国都正逐步尝试,迅速应对于转变中的需求,以自身所拥有的技术水平,并建立互助关系,以数字化作为媒介,降低疫情对于经济的冲击。

博鳌论坛《可持续发展的亚洲与世界》报告也指出,疫情促进亚洲经济体加快推出数字经济行动和动议,以刺激经济复苏、促进数字 转型和充分实现数字经济的价值。 疫情下被迫加强依赖于数字经济模式,这也为全球各国,尤其是发展中国家提供了新的思维模式。数字化的建设能够有连接政府、企业、消费者,并通过传播现代技术,加强全球价值链的联通, 在被阻断的国际贸易中发挥着重大作用。由于疫情下通过网络进行成为了国际互联互通的唯一可行途径,在数字技术方面开展跨国合作也成为了必然选择。数字技术方面的合作意识大大上升,零和博弈的认知方式减弱,这对于未来的跨国技术合作和发展都具有奠基性的作用。

譬如巴基斯坦、沙特阿拉伯及中东国家共同发起并成立了数字合作组织 (DCO),以加速并放大数字化建设在国家各个经济领域的渗透,旨在于是通过数字化模式发展经济,携手合作,厚植共同利益。截至2021年4月中旬,组织目前已有七个成员国,成员国经济总量合计为1.2万亿美元,惠及人口范围接近4.8亿。

此外,又例如东盟各国也继续在2018 年正式推出的《东盟数字一体化框架》之下,推动疫情时代的无缝贸易及数据互通,同时积极尝试协同发展数字贸易和数字技术创新,至2021年,东盟在此框架下已经进一步具体确立了数十项具体倡议及行动,并制定了行动框架、预期成果、完成时间和实际实施机构等等,取得了实质性的进展。

疫情爆发后,各国开始酝酿并落实一系列的改善措施,至今年论坛中,各国也仍然积极探讨如何以区域为单位,强调信息工程建设的跨国性及一体化,包括建设区域数字化平台、努力缩减数字鸿沟、跨国技术转移等,这反映了亚洲各国更愿意共同努力并更迫切应对的问题,并能够通过区域合作机制,以多边主义合作替代传统的竞争意识,对于数字技术未来发展意义深远。

以更灵活及有效率的方式加强跨国合作

多边主义仍然是应对全球挑战的关键所在,而跨国共同合作及一致行动,也无疑是后疫情时代绿色与可持续经济复苏的重要方式。在疫情背景之下,各国开始倾向采用效率、灵活度、可行性较高的政策,短期刺激经济的正常化运作,比如直接的救济资金、农业援助和补贴、政府主导重建货物运输系统等等。这类政策都为国际合作提供了新的方向,即强调迅速反应及实际效用,而作出传统国际合作中罕见的让步程度和灵活协调机制。

国际货币基金组织报告指出,疫情防控期间,亚洲多国大力推进经济向数字化转型,并寻求新的发展机会,此类新举措也将成为亚洲经济未来增长的新动力,而亚洲区域经贸合作的持续推进,才能够使此类畅想成为现实,赋予区域发展新的机会和动力。

疫情下,国际合作的阻滞增加,国内经济问题和挑战也加剧,因此,笔者认为在此紧急情况下,国际合作急需要进行更多变通,避免耽于制度主义及形式主义,而是积极考虑“特殊情况,特殊处理”,以现实需求作为主要导向,发展更具有效率的应急措施及合作方案。目前,博鳌论坛提出亚洲各经济体之间应考虑推进循环经济、进行债务换自然互换、债务重组或债务减免、直接资金转移政策等方式,快速协助彼此共同恢复经济,尽快重返疫情前的正常化经济水平及经贸活动。

在此方面,中国同样为亚洲盟友作出了积极的示范,并为亚洲伙伴们提供了普惠性的政策,比如中国政府目前已经主动参与了二十国集团“暂缓债务偿付倡议”,在此框架下,提供了进行了至少107亿美元的全球债务减免, 积极促进有序的债务重组,同时,中国也是国际货币基金组织“控灾减灾信托”的主要参与者,主动提出了将贡献重要的资金来源。 此类国际合作的贡献,反映了跨国合作的重要性及有效性,同时,也对于亚洲国家提供了积极的榜样,可见后疫情时代的全球复苏,有赖于各国之间的互惠互助,而非对于国家个体利益的计较与竞争语境的国家保护主义。相反,直接的跨国援助将有利于全球经济体的全面恢复,长远有利于国际经济体系每一个参与者的可持续利益与发展机会。

免责声明:本文转自海国图智研究院。文章内容系原作者个人观点,本公众号转载仅为分享、传达不同观点,如有任何异议,欢迎联系我们!

转自丨海国图智研究院

编辑丨翟丽影

研究所简介

国际技术经济研究所(IITE)成立于1985年11月,是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构,主要职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题,跟踪和分析世界科技、经济发展态势,为中央和有关部委提供决策咨询服务。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号,致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见。

地址:北京市海淀区小南庄20号楼A座

电话:010-82635522

1.《[全球技术地图]南方国家复苏,依靠绿色经济》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《[全球技术地图]南方国家复苏,依靠绿色经济》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/1855350.html