特约撰稿/冯霜

泰坦尼克号上有中国人!近日,一部最新上映的纪录片将这段无人知晓的中国人百年前的历史深挖出来,那些早期先锋移民开拓者的故事被记录下来。

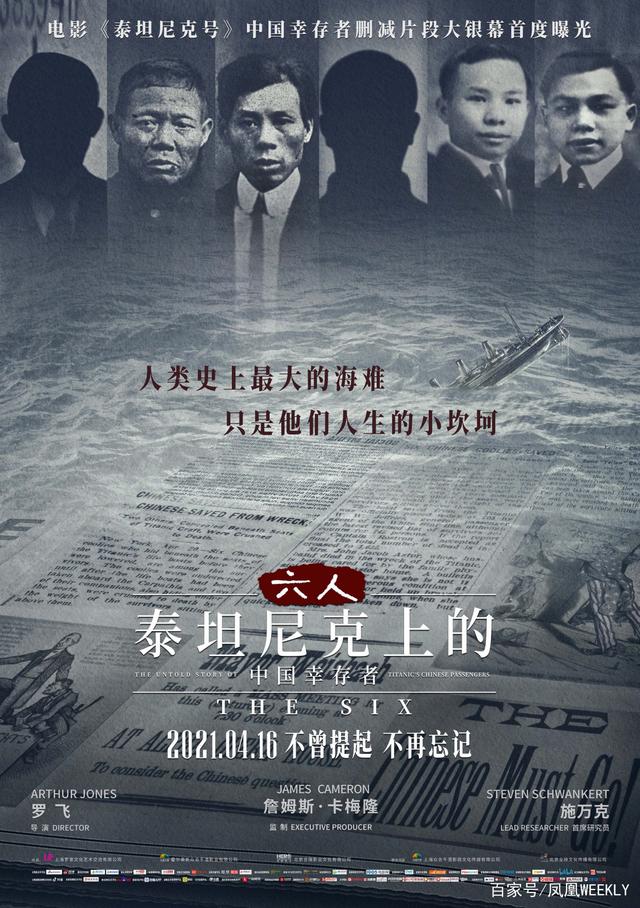

由英国导演罗飞执导,好莱坞大师詹姆斯·卡梅隆监制,史蒂芬·施万克担任首席研究员的纪录片《六人:泰坦尼克上的中国幸存者》(简称《六人》),几经波折和延期后,终于在中国大陆上映。

这部体现中国人的坚韧不拔和顽强求生意志的纪录片,或许更能获得经历新冠疫情磨难后的人们的共鸣。在全美范围内针对亚裔的仇恨暴力事件不断增加的当下,这部纪录片是用历史来关注现实的绝佳案例:一百年来,针对中国人和华裔的种族歧视,从未减弱。

历时四年的寻找

1912年4月14日,从英国驶往美国的泰坦尼克号邮轮沉没后,幸存者被送至美国纽约港口,所有人都受到了英雄般的礼遇。但是,六位中国幸存者的经历却被刻意抹去,他们的求生经历还遭到西方媒体诋毁报道。此后的一百多年里,“他们被洗刷,被隐藏,被删除。”《六人》监制卡梅隆说。而泰坦尼克号相关的记载中几乎不见六人的踪影,世人也从未得知他们获救后的去向。

《六人》让中国人钟捷(Chang Chip)、李炳(Lee Bing)、亚林(Ah Lam)、方朗(Fang Lang,后改名方荣山)、Cheong Foo和Ling Hee的故事首次重见天日。詹姆斯·卡梅隆导演出镜表示:“泰坦尼克号留下来的不应仅仅是爱情,《泰坦尼克号》也是一个中国的故事!”

《六人》导演罗飞告诉《凤凰周刊》,他最早知道泰坦尼克号上有中国人是通过好友、长居北京的美国人施万克之口,施万克也是该片的首席研究员。罗飞说:“几乎每个听说泰坦尼克号上有中国人的人,都想知道更多,特别是中国人会激动起来。”

对于“为何一部关于中国人的纪录片由几个外国人来拍”的质疑,罗飞解释说,“《六人》是一个中国团队(打造的),电影在中国注册并率先放映,制片人就是中国人罗彤。”“我们有很多中国工作人员,我和施万克两人在中国生活的时间加起来有50年。同时,泰坦尼克号沉没是一件重大国际事件,在世界范围内寻找着六名中国幸存者的踪迹,需要国际化的团队”。

最终,历时四年多调查,循着《六人》集结的数十位研究员们找到的线索,拍摄团队造访了中国的北京、台山、香港,英国伦敦、南安普敦、布里斯托、利物浦,美国旧金山、芝加哥、简斯维尔、纽约,加拿大多伦多、剑桥、哈利法克斯等20多个城市。你能透过屏幕感受到研究员们找到某个人的一点蛛丝马迹后的兴奋之情。居住在美国加州奥克兰的华裔格兰特·丁(Grant Din)就是其中的一员。

“跟国际团队一起,调查这样一件举世闻名的沉船事件中的一件被历史淹没的不为人知的部分,非常有意思。”格兰特·丁告诉本刊,研究团队还建了一个微信小组,来自全世界的调查小组成员,每天往群里发各种新发现或有助于调查的图片、视频或是文字信息。丁坦言,在美国找到的调查资料非常有限,他还误以为其中一位同名的中国幸存者后来生活在旧金山,但结果发现只是同名而已。

沉默的幸存者们

对于摄制组来说,找寻这些幸存者以及他们的后代非常困难。

据罗飞介绍,一方面,根据名字和年龄来找寻幸存者并不牢靠。一些中国幸存者是文盲,例如Cheong Foo,无法正确拼写名字,文字记录的名字跟他本人名字有出入。还有人后来多次改名。此外,很多中国人都不记录年龄。

另一方面,因为当时在西方很少有中国女性,西方女性的家庭也不同意跟中国男性结婚,导致这些中国船员大多没有结婚,也没有子女。幸存者钟捷(Chang Chip),在船难之后的两年去世。更有两个幸存者家庭因为各种顾忌不愿在镜头前讲述家族故事。

作为导演,纪录片有一幕令罗飞至今印象最深,时常浮现脑海,那即是泰坦尼克号上最后获救的中国人方朗(后来改名方荣山)的儿子汤姆·方(Tom Fang),跟拯救了方朗的哈罗德·劳(Harold Lowe)的儿子约翰·劳(John Lowe)在威尔士见面聊天的场景,“那是非常珍贵和有力量的一幕”。

彼时,哈罗德·劳是第14号救生船上的英国官员,他救下了依靠一块漂浮的木板让自己置于水上的方朗,方朗也成为泰坦尼克号上最后一位生还者。据该片监制詹姆斯·卡梅隆称,方朗的求生方法是他创作电影《泰坦尼克号》中女主角罗斯求生获救的灵感来源。

约翰赠送给汤姆一张哈罗德的照片,汤姆将这张照片挂在美国家中客厅里父亲方朗的照片旁,照片旁是一个泰坦尼克号轮船模型。在被拍摄的几个月后,约翰离世。摄制组幸运地抓住了最后的机会,保存下这一历史时刻。要知道,如今泰坦尼克号上的幸存者已经全部去世。

罗飞说,《六人》的调查人员对方朗做了颇为仔细追踪,了解了他出生的中国村子,在哪艘船上当水手,何时前往美国芝加哥,他的婚姻和子女等。

“方朗是一个很复杂、有意思而雄心勃勃的人,他在泰坦尼克号上担任水手。他计划跟自己的朋友一起到美国中西部去做生意。但是他的朋友遭遇泰坦尼克船难去世后,他只得转到其他船上,又工作了8年。或许,他留在台山,日子会更容易一些。”

从历史图片来看,方朗常常穿着正式,几次创业失败,只好做餐馆服务生等工作,但是他认识很多唐人街的重要人物和家庭协会的人等。而方朗的儿子汤姆的人生非常不错,不仅事业非常成功,跟妻子婚姻幸福,还育有两个孩子。

另外一个幸存者李炳(Lee Bing)则最终定居加拿大,他也在餐馆工作,被评价人很好,经常将牛奶送给街上玩耍的小孩。

不能说的秘密

作为一名旅居中国24年的英国人,罗飞跟这些早期中国移民们产生深深共鸣。

“国际劳务、旅行和交往,跟整个世界连接很有必要。这些中国移民在海外赚钱后,寄给中国的亲人,帮他们改善生活。而一百多年前的美国唐人街,不仅对中国人谋生存活起到重要作用,也开启了一扇美国人了解中国文化的窗口。”

“一个人不应该仅仅被来自哪个国家所定义,我并不愿只被英国人这个身份所定义,况且去到异国旅行能更好地认清自己的国家和文化。”罗飞说。

在罗非看来,当年的泰坦尼克号并非满载富人,而是以三等票乘客居多,他们中很多人是移民先锋者和探索者,怀抱着各种新鲜的主意、希望和梦想上了船。虽然中国移民遭遇更多挫折——无论是路途上的各种危险,以及上岸后经历的“排华法案”等等,但是我们仍旧要鼓励人们全球旅行去看世界,在不同的国家居住,沟通不同文化和国家。确实,开放有风险,但封闭肯定不是发展之道。这对于时下因为疫情而在国外遭遇挫败的中国人来说,或许是一剂安慰剂。

对于罗飞来说,通过寻找泰坦尼克号六位幸存者,他们发现了更多中国移民的精彩故事。摄制组在纽约唐人街采访华裔美国人,这些人在短短15至20分钟的时间内讲述祖辈移民的故事时,非常激动,时常流泪。“他们以前从没向外人讲过这些充满戏剧化、有关跨洋谋生的、爱与死亡的故事。” 从寻找六名泰坦尼克号生还者到关注整个中国移民群体,这是罗飞拍摄《六人》的意外收获之一。

罗飞希望在《六人》上映并取得一定社会影响后,那些不愿意在镜头前讲述泰坦尼克号经历与家族移民历史的海外华人后代或许会改变主意,这也是他接下来要忙碌的拍摄项目的内容:他想要探寻事实变成秘密的个人和社会原因。

“这将是一个很复杂的历史答案。作为一个中国人在西方生活,你必须要保守很多秘密,你担心你知道的事情可能会伤害其他人,你的移民身份不堪一击,你担心丢掉工作,担心人们嘲笑你,不相信你,不尊重你,反正你无法向他人倾诉,只能将其当成一个秘密。”罗飞说,“但是秘密制造了很多家庭矛盾和社会问题。”

泰坦尼克号在这个时代的隐喻是种族歧视

1912年的泰坦尼克号船难举世轰动,几乎成了此后船难的代名词。在这艘从英国驶向美国的泰坦尼克号上,不仅有英美白人,也有亚洲人和其他种族人,像一个浓缩的世界。罗飞发现,每个时代探讨泰坦尼克号时,都有与之呼应的时代主题。

“在1912年,这一灾难是关于穷人和富人的一种隐喻,关于‘西方绅士’‘西方淑女’行为的标杆,关于什么是教养和阶级。”1998年,身在中国的罗飞,清楚地记得当时中国人对卡梅隆电影《泰坦尼克号》的狂热。“1990年代面临巨大经济压力的中国年轻人,被追求纯粹爱情而非金钱的价值观所感动,也跟中国人崇尚牺牲精神的永恒价值观有关。”罗飞分析道。

罗飞说,泰坦尼克号在这个时代的隐喻是种族歧视问题。“这在此前从没被探索过,但的确是跟当下时局相呼应的”,“无论英国人还是中国人,虽然有不同的文化和性格,但是人与人之间的相似点多于差别。很多时候不是种族的问题,而是种族主义作祟,对他人产生歧视和偏见”。

《六人》摄制组一开始并不是有意要谈论种族主义,而只是探索、调查和记录这六个中国人是如何存活下来的,遭遇如此劫难后的人生如何。“我们拍摄的过程像一部侦探小说。最后发现了很多关于幸存者、移民和泰坦尼克号的历史真相,种族主义的主题也浮现出来。”罗飞说。

罗飞说,在中国生活多年,他经常跟其他在中国的外国人私下谈论种族歧视现象。他认为,现在的时代不同了,如今可以开始公开谈论“种族歧视”话题。

罗飞还发现,很多中国年轻人是国际公民,关心环保和气候变化等国际议题,有留学和国际旅行经历,跟其他国家的年轻人更频繁联系,年轻人也积极参与在当下西方国家流行的反仇恨亚裔运动。他希望《六人》也成为这种公开谈论种族歧视、谈论那些移民以及后代不愿谈论的“秘密”的一部分。

而在格兰特·丁看来,近年来,美国人眼中的中国,多为轰动性的负面消息,特别是在特朗普执政时期,中美关系降至低点,中国成为美国的敌人,成为美国国内诸多问题的替罪羔羊。普通美国人对中国的了解远比普通中国人对美国的了解少和浅。

如今,尤其需要像罗飞和施万克这样在中国生活多年、对中国人和中国文化了解的外国人,通过《六人》创作,让这段尘封的历史浮出,也警示我们一个国家排外的后果,以及中美之间基于事实的沟通,何其重要。

澄清谣言,为历史祛魅

泰坦尼克号事故发生的一百多年来,一些当时关于中国人假扮女性逃生、没有船票非法上船的谣言也跟种族歧视息息相关。在罗飞看来,那时候,英美人对任何长得不像他们的人持有偏见,如果有任何坏事发生,一定是外国人做的。人们倾向于指责外国人,原谅自己的同胞。在泰坦尼克号事件中,很多事实不清楚,就成为各种谣言滋生的温床。“另外,一些媒体也起到推波助澜的作用,刊登关于中国人的负面故事。”罗飞说。

《六人》团队像做法庭调查一样找到了当时的新闻、资料和亲历者,有人说他们亲眼看见的中国人没有穿着女性衣服,而是穿着自己的黑长外套。还有一些传闻说,中国人躲在救生船座位下面,《六人》团队制作了一个相同尺寸的泰坦尼克号上的救生船,真实还原他们如何躲在座位下面,结果发现,一个成人根本无法躲在座位下面。最终,团队没有找到能证实那些谣言的证据。

令人心酸的是,由于1882年美国通过的首个针对某一种族的“排华法案”后,除了商人、学生、外交官和旅行者,禁止中国劳动力前来美国。所以,当700名泰坦尼克号船难幸存者受到纽约市的悉心照顾时,这几名中国幸存者则无法进入美国境内,他们必须在船上过夜,次日转到他们赴任工作的船上。

1914年一战爆发,英国水手们被征召入伍,因而有工作空缺留给中国人,方朗在美国附近水域当水手并最终进入美国,其他几名生还的中国人在英国水域工作,但都无法入境。

格兰特·丁告诉《凤凰周刊》,1906年旧金山发生地震,很多人的出生证都被遗失,这使得一些人能够跟政府说,我在美国出生,但是无法提供出生证。也有一些中国人拿着书面证明,自称是某位美国公民的儿子或女儿,就移民过来了。这或许能够解释后来方朗如何入境美国。

深耕中国24年,用中英双语影像记录中国

纪录片《六人》的诞生,跟罗飞及其团队的独特性不无关系。

1995年,罗飞毕业于英国剑桥大学,一年后赴中国上海从事英语教育,同时学习中文。1998年,他成为中国有名的英文城市杂志《城市漫步》的创刊编辑。2000年离开杂志社后,他开始作为中外媒体的自由撰稿人,撰写文化和电影类稿件。

罗飞喜欢电影和写作,而纪录片刚好能够融合两者,并成为他追求至今的热爱。他创办了上海罗家文化艺术交流有限公司。2007年,与弟弟罗得完成了第一部纪录片《阳关三叠》,此后拍摄了《2007世界夏季特殊奥林匹克运动会开幕式纪录片》,后者于2008年6月在国家地理频道首播。

“有很多复杂的因素将我留在中国,最主要的是我喜欢拍纪录片,而中国有如此多故事可以讲。”他说,住在异国,能给创作者带来不同于本国人的新视角。“在中国,我找到自己想要做的事情,找到了自我。”罗飞如此解释为何自己能在中国生活24年。

罗飞自认为很幸运,并没有太多经济压力。他的公司给探索频道、英国广播公司、中央电视台和西瓜视频等中外媒体平台制作商业影片。他独立制作的纪录片的主题都是自己坚信并有激情来做的主题,“我们一般都会问,这个话题是否足够深刻丰富到能让团队做好几年?”

《六人》一开始由一小群人独立制作,摄制组后通过邮箱联系到卡梅隆,并最终于几周后在新西兰面见了卡梅隆。卡梅隆主动提出可以做《六人》的监制,同意《六人》使用电影《泰坦尼克号》的片段等。“他真的很好,非常支持我们,我们很幸运。”罗飞说。

《六人》也是罗飞团队制作的第一部在中国影院上映的纪录片,他非常激动和忙碌。虽然深感压力,但是他也深知制作《六人》的过程是一个试图讲述一个很难被讲述的故事的过程,“它不可能是一个精雕细琢的宝石,总会有瑕疵。”罗飞说。

接下来,除了想做一个《六人》的番外篇,罗飞还会拍摄一部音乐纪录片,一部跟中国相关的秘密历史。“希望未来拍摄更多探索调查型的纪录片。”罗非说。

1.《[凤凰WEEKLY]泰坦尼克号上居然有中国人?华人遭受的屈辱,被藏了一个世纪…》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《[凤凰WEEKLY]泰坦尼克号上居然有中国人?华人遭受的屈辱,被藏了一个世纪…》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/1894107.html