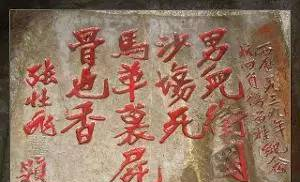

马 革 裹 尸出自《后汉书·马援传》:“方今匈奴、乌桓尚扰北边,欲自请击之。男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳,何能卧床上在儿女子手中邪?”

马革裹尸是个褒义词,多指军人战死于疆场,死后用马皮把尸体包裹起来。常用来形容将士英勇作战,为国捐躯的意志和决心。

马革裹尸的主人公是东汉名将马援,马革裹尸的典故也是由此而来。

在东汉时期,北边的少数民族经常进犯边境,烧杀抢夺,无恶不作,边境的老百姓苦不堪言。北方的少数民族入侵边境这一问题,在西汉的时候就已经出现,卫青、霍去病大破匈奴,虽然有了成效,但那也只是短暂的。

东汉的时候,这个问题也困住了当朝者。这时候,后来的马革裹尸的主人公马援就出现了。

早期的时候,马援跟着光武帝南征北战,战果无数。东汉建立之初,边境发生动乱,马援直接请旨出击,大破进犯的敌军,刘秀也因此将他封为伏波将军。时光易逝,英雄迟暮。

在马援62岁的时候,北方的匈奴又来进犯,满朝文武议论纷纷,但是没人有能力担此重任,将匈奴驱逐出境。这种时候,马援怎么能坐视不理?要求率兵出征。

62岁在古代的时候算是高龄的,皇帝怎么还能忍心这么一位老者替自己去守卫江山?

马援自然是坚持到底,“老臣的筋骨还硬朗着,男子汉就应该为国战死在疆场之上,死后马革裹尸还,怎么能安心享受儿女侍奉而老死在家里?现在有这样的机会,老臣怎么能畏畏缩缩?”

皇帝无奈,只得答应。后来,马援在军中病逝,为祖国奉献自己最后的精力,算是圆了他那句“马革裹尸还”了。身为马革裹尸的主人公,马援老当益壮、不畏生死的精神至今仍受到后人的景仰。

南宋词人辛弃疾还曾就马革裹尸的典故写了一篇《《满江红·汉水东流》:

“汉水东流,都洗尽,髭胡膏血。人尽说,君家飞将,旧时英烈。破敌金城雷过耳,谈兵玉帐冰生颊。想玉郎,结发赋从戎,传遗业。

腰间剑,聊弹铗。尊中酒,堪为别。况故人新拥,汉坛旌节。马革裹尸当自誓,蛾眉伐性休重说。但从今,记取楚楼风,庾台月。”

辛弃疾借马革裹尸的典故,祝福友人。希望友人能像自己的先祖一样驰骋疆场,建功立业,抗击金兵,收复祖国的大好河山。

马革裹尸的典故素来为后人所崇拜,身为前方将士,每一个出征之人都希望自己能在战场之上征伐杀戮,为着自己的祖国流尽最后一滴血。

瞧一瞧,看一看,点击

阅读原文

了解更多的历史详情

1.《马革裹尸的典故出自哪里?马革裹尸的主人公是谁》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《马革裹尸的典故出自哪里?马革裹尸的主人公是谁》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/1895.html