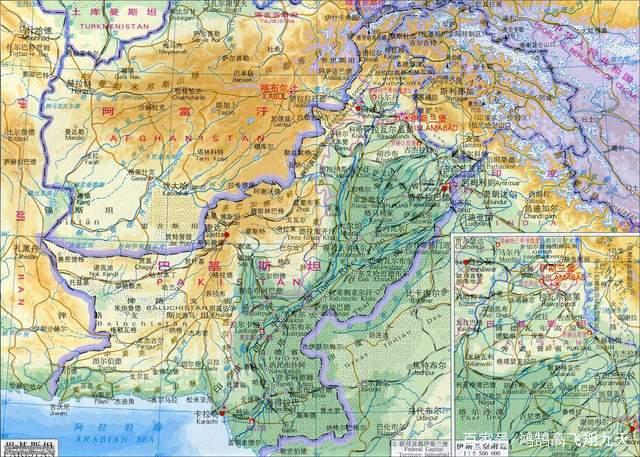

巴基斯坦和阿富汗是有着长达2560公里共同边界的邻国。阿富汗前总统曾将两国关系形容为“双胞胎兄弟”:两国都是伊斯兰教逊尼派国家,两国的官方语言中都有英语,如果我们仔细分析两国的民族构成情况后就会发现两国有一个共同的民族——普什图族。在阿富汗的3680万中占据40%以上的普什图族是阿富汗第一大民族;在巴基斯坦作为第三大民族的普什图族尽管只占总人口的11%,但绝对数量却超过了2000万,放在那里都是不容忽视的巨大势力。

在美籍阿富汗作家卡勒德·胡赛尼的长篇小说《追风筝的人》里主人公是阿富汗的一个富家少爷。阿富汗内乱之后很多阿富汗有钱人就乘车来到巴基斯坦,然后再从巴基斯坦转道前往美国。占巴基斯坦领土将近一半领土的俾路支省生活的主要就是巴基斯坦第三大民族普什图族:他们与阿富汗的普什图族同宗同源同文同种——彼此之间的语言、宗教、风俗习惯都高度相似。由此可见阿富汗和巴基斯坦之间的确有一定的地缘联系、历史渊源,那么阿富汗和巴基斯坦之间的渊源是如何形成的呢?

阿富汗的东面是中国,西面是西亚伊斯兰文明区,北面是中亚地区,再往北是俄罗斯,往南这是南亚地区,可谓是四通八达之地。谁得到阿富汗就意味着在亚欧大陆的地缘中心打下一颗钉子:进可以将自己的国际影响力辐射到整个亚欧大陆并威慑周边各大强国,退也可以迫使这些大国强国中和自己关系紧张者不得不因为投鼠忌器而有所收敛,因为自己随时可以通过阿富汗威胁与自己关系紧张的国家的安全。如此敏感的地缘区位使阿富汗自古以来就是兵家必争之地。

历史上波斯帝国、亚历山大帝国、阿拉伯帝国、蒙古帝国、大英帝国、苏联、美国相继踏上阿富汗的土地并在这里损兵折将折戟沉沙。巴基斯坦在历史上曾是古印度文明覆盖的区域,不过历史上的印度并不等同于今天的印度共和国。历史上的印度长期只是一个地理文化概念,而从没实现过真正意义上的统一。雅利安人、马其顿人、突厥人等外来征服者一波接一波来到印度次大陆,千百年来印度人似乎已习惯了这种不同的征服者的统治,统一的印度民族这一概念始终未能在他们的脑海中生根发芽。

古代的印度次大陆实际上是一个相对封闭的地理空间:东、南、西三面都被海洋环绕,北部则是巍峨的喜马拉雅山脉。在当时印度次大陆唯一可能遭受外来入侵的就是位于西北部的印度河这一缺口。生活在印度河流域西北部是波斯和中亚的游牧民族,他们不断跨越兴都库什山脉进入印度河流域。历史上古印度的孔雀王朝曾一度扩张到如今的阿富汗境内,而发源于如今阿富汗境内的巴克特里亚王国、贵霜帝国也曾征服过印度次大陆西北部。

13~16世纪突厥人和阿富汗人跨越兴都库什山脉进入印度河流域。他们在印度河流域大力发展伊斯兰教,至此伊斯兰教在这一地区彻底扎下了根。从那时起包括阿富汗人在内的中亚、西亚游牧民族开始大量涌入印度河流域。到了18世纪阿富汗人趁统治印度次大陆的莫卧儿帝国内乱之机进一步向印度河流域扩张:1748年阿富汗国王阿赫迈德沙·阿卜达利大举入侵印度河流域。在1747年之后的十多年间阿富汗人曾先后12次入侵过印度河流域。

尽管阿富汗人最终并未实现入主次大陆的目标,但却成功在次大陆西北部的印度河流域站稳了脚跟。阿富汗人没能实现征服印度次大陆的目标,然而英国人却成功在印度次大陆建立起殖民统治。从1810年起英、俄两大帝国围绕阿富汗、波斯以及中国新疆、西藏等亚洲内陆腹地展开了持续近百年的地缘政治竞赛。当时英国在阿富汗通过支持巴拉克宰王朝的多斯特·穆罕默德可汗抵制俄国在布哈拉、希瓦等中亚汗国的扩张野心。然而英国对多斯特·穆罕默德的支持并不是无条件的。

1837年多斯特·穆罕默德请求英国人帮他夺取锡克帝国控制下的白沙瓦。这一要求遭到了英属印度总督奥克兰伯爵的拒绝。这是因为英国同样对这一地区怀有野心,因此他们希望在阿富汗和锡克帝国之间玩弄平衡以坐收渔利。就在英国人拒绝了多斯特·穆罕默德的请求之时俄国上尉扬维·特科维奇奉命出使阿富汗首都喀布尔。俄国人在这时出访阿富汗有何目的是不言而喻的,就在这次出访之后阿富汗从英国阵营倒向俄国阵营。1838年4月阿富汗驱逐了驻喀布尔的英国代表团。

英国东印度公司对此的回应是找到被巴拉克宰王朝推翻的阿富汗前王室杜兰尼家族的成员沙阿·舒贾并与之订立盟约:英印军队出兵帮沙阿·舒贾恢复王位,条件则是杜兰尼家族复位后必须承认阿富汗时英国的保护国。1838年12月英国阿富汗战争正式爆发,次年7月22日英军攻陷阿富汗的加兹尼要塞。此战英军仅阵亡17人、负伤165人,而阿富汗方面则至少战死了500人。加兹尼失守后多斯特·穆罕默德派出一支5000人的骑兵迎战英军,但在英军优势火力的打击之下这支队伍不战而溃。

多斯特·穆罕默德在向英军投降后被流放到印度。1839年8月沙阿·舒贾在英国人的护送下回到阿富汗复辟杜兰尼王室。1839年的英国人曾以为他们完全控制住了阿富汗的局势,可多斯特·穆罕默德的儿子阿克巴·汗却出逃在外并迅速在自己周围集结起反英力量。1841年11月1日夜间喀布尔城内的阿克巴·汗支持者发动暴动:各地游击队举行联合反攻,喀布尔市民手执各种原始武器冲向预定目标。起义军于当晚占领喀布尔全城。第二天起义军向城外的英军据点进攻。

英国殖民军惊呼“阿富汗全国居民都拿起武器反对我们了”。暴动之后的喀布尔每一小时都有新的普什图人加入叛乱者的行列。4600名英军和12000名随军杂役被困在城市东北方一个四面环山、布满沼泽的营地里。这时阿克巴·汗调来6000名阿富汗正规军在制高点架起大炮向英军轰击致使300余名英军阵亡。就连在英军中一向以彪悍善战闻名的廓尔喀营也在此战中全军覆没。1842年1月1日丧失斗志的英军同阿克巴·汗达成停火协议:英军不再支持自己扶植的亲英政权,承认阿富汗原王室复辟。

英军试图以此换取自己的安全撤离,阿克巴·汗也确实答应放他们走。然而从英军开拔离开的第一天起阿克巴·汗就背弃了承诺。阿富汗部队始终不间断地骚扰袭击英军的殿后部队。1月8日事先抢占好制高点的阿富汗人对通过山谷口的英印军展开了一场近乎屠杀般的战役:这天有3000多名英印军官兵及其随军家属被打死在开伯尔山口6.4公里长的入口处。侥幸活下来的人不得不冒着枪林弹雨徒步前进,到9日黄昏英印正规军只剩750人幸存、随军的12000名平民则已死亡2/3以上。

到了12日晚间这一行人进一步减少为不到200名官兵和2000名平民。15名仅存的骑马者决定加速向贾拉拉巴德飞奔,第44东埃塞克斯团的20名军官和45名士兵则决定在甘大麦村稍作休整。就在当晚阿富汗人围了上来,英国人排成一个方阵用20支步枪和佩剑进行抵抗,最终除4人被俘外其余悉数死难。13日午后守卫英属印度与阿富汗交界处的贾拉拉巴德要塞的英军哨兵发现一匹马正从地平线处孤单地走来,马背上驮着一个浑身是伤的人。

这就是撤出喀布尔的英国军民中唯一活着返回英属印度的幸存者军医威廉·布赖登。在此之后的许多个夜晚贾拉拉巴德要塞的城墙上一直燃烧着熊熊篝火,以此为可能的幸存者照亮前行的方向,然而再没一个人回来。这次惨败使当时的世界霸主大英帝国在此后的30多年里再不敢对阿富汗有任何行动。直到19世纪70年代英、俄两国在阿富汗南北两翼不断进行侵略扩张对阿富汗构成了新的直接威胁。英国担心一旦阿富汗落沙俄之手会对英属印度构成威胁,所以就在1878年11月派遣3.5万人兵分3路入侵阿富汗。

战争初期阿富汗方面在倒向俄国后一心指望获得沙俄的援助,因此故意让英军深入国境以迫使沙俄兑现出兵援助的承诺。然而这时正忙于在欧洲争霸的沙俄并未兑现援助承诺。当醒悟过来的阿富汗在试图组织抵抗时已来不及了。阿富汗因此沦为英国的附属国。1879年9月8日喀布尔再次爆发反英起义:起义很快向阿富汗全境蔓延,英军很快发现自己陷入到人民战争的汪洋大海之中——不少农村妇女拿着铁锨、斧头、马刀参加抗英作战,各地抗英武装以加兹尼为基地对喀布尔形成包围。

1880年7月27日抗英武装2.5万人在坎大哈附近与英军一个旅遭遇,此战中抗英武装在兵力火力上均占优势,于是战斗一开始他们就以优势火力压制英军两翼的炮兵和骑兵。抗英武装在步、骑兵紧密配合下对英军发动了猛攻。尽管英国方面的援军及时赶到,但阿富汗抗英武装还是乘胜向坎大哈进军,喀布尔的英军也被10万起义军包围。在这样的形式下英国当局不得不同阿富汗统治者达成妥协:阿富汗内政自主,但外交受英控制。1881年4月英军全部撤出阿富汗。

大英帝国作为19世纪世界头号强国却两次在阿富汗这个弹丸小国折戟沉沙。尽管两次阿富汗战争都以英国的失败告终,不过大英帝国毕竟是那个年代的世界霸主,阿富汗作为一个贫弱的弹丸小国在与英国旷日持久的战争中损耗了大量人力物力,所以到了1893年阿富汗还是在英国的压力下被迫与英属印度重新划分了2400多公里的边界线。当时英国与阿富汗签订的边境协议名为《杜兰德协议》,所以这次协议所划分的边界线被称为杜兰线。

这次边界调整使阿富汗失去了巴贾尔、斯瓦特、奇特拉尔等地的所有权。1947年英国在风起云涌的殖民地独立浪潮压力下被迫撤出印度次大陆。英国人撤离之前通过《蒙巴顿方案》把原英属印度殖民地划分为以印度教徒为主的印度和以穆斯林人口为主的巴基斯坦两部分。当初英国通过杜兰线划入英属印度的领土在印巴分治的过程中被划归巴基斯坦。这就为日后巴基斯坦和阿富汗之间爆发领土争端埋下了祸根。杜兰线不仅使阿富汗丧失了大片领土,更重要的是阿富汗就此成为了一个内陆山地国家。

这种封闭的地理结构严重阻碍了阿富汗的发展,所以多年来阿富汗一直在尝试翻历史旧账。如今阿富汗方面是拒绝承认杜兰边界线的,阿富汗要求巴基斯坦和自己重新按1893年之前的边界线划分领土。然而如果按阿富汗的划分方法将使巴基斯坦失去40万平方公里的领土,这将占到目前巴基斯坦国土总面积的一半。想要获得出海口的阿富汗坚持声称对这一地区拥有主权,而巴基斯坦则绝不甘心就这样平白损失一半国土。在20世纪50年代阿富汗与巴基斯坦一度因为争议领土弄得剑拔弩张。

这时苏联站出来表示自己是阿富汗的坚定支持者。苏联就此在阿富汗扶持起亲苏的政治势力。1973年7月17日亲苏的达乌德亲王发动军事政变推翻了查希尔国王的统治,随后宣布废除君主制、成立阿富汗共和国。达乌德上台后推行激进的国有化、土地改革等一系列社会经济改革措施。达乌德的激进改革造成了阿富汗经济的下滑,阿富汗人民的生活水平因此恶化,从而引起了广大人民的不满。与此同时受到改革冲击的部落首领和宗教集团开始发起公开的武装叛乱。

在这种形势下达乌德的政治主张悄然发生变化:他试图通过缓和改革措施来改善与部落首领和宗教集团的关系。达乌德在上台之前曾因为自己的亲苏立场而闻名,可上台后的达乌德为维护自己的权力就开始限制苏联在阿富汗的既得利益。达乌德态度上的变化迫使苏联在阿富汗寻找新的利益代言人:1977年由努尔·塔拉基、哈菲祖拉·阿明、巴布拉克·卡尔迈勒领导的3个亲苏组织合并成为阿富汗人民党。次年4月阿富汗人民党在亲苏军官的支持下发动政变推翻了达乌德政权。

1978年4月阿富汗民主共和国建立后塔拉基担任革命委员会主席并兼任总理。塔拉基执政期间阿富汗国内矛盾错综复杂,一时间政府重组不断。1979年3月阿明被任命为政府总理,但他不受苏联所欢迎,于是苏联试图联合塔拉基清除阿明,但阿明却捷足先登发动政变处死了塔拉基。阿明上台后开始取消当初塔拉基承诺给予苏联的种种特权,同时开始与美国就美阿关系正常化进行谈判。阿明的种种行为使苏联方面开始担心阿富汗会成为战略对手美国打击遏制苏联的地缘战略通道。

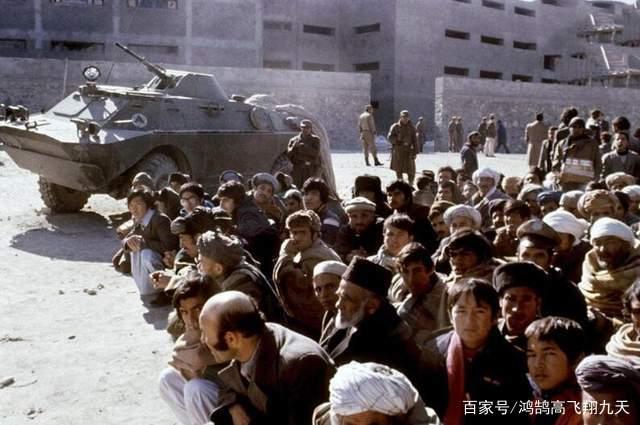

1979年12月27日晚7时30分苏军进驻了阿富汗首都喀布尔,占领阿富汗首脑机关、国防部、电台等,打死了阿富汗总理阿明,粉碎了阿富汗政府军的抵抗,扶植了亲苏的新政府。苏军的入侵造成大约100万阿富汗人死于战火、600万人被迫逃离家园。当时阿富汗人外逃的主要方向正如卡勒德·胡赛尼在小说《追风筝的人》中所写的那样正是巴基斯坦。大量难民的涌入使巴基斯坦境内的普什图人口进一步增多,同时也使巴基斯坦与阿富汗之间的边境领土争端更趋复杂。

1989年苏军撤离以后阿富汗国内各路势力之间随即爆发内战,到了2001年美国又介入到阿富汗局势中。总之自从1979年苏联入侵以来阿富汗的局势就从未消停过。在这种背景下不断有阿富汗难民越境进入巴基斯坦境内。进入巴基斯坦的阿富汗难民良莠不齐:他们中有真正因为生活原因被迫出逃的难民,也有一些人是从阿富汗国内逃出来的恐怖极端组织成员。巴基斯坦与阿富汗交界的边境地区就这样逐渐成为了恐怖分子盘踞的天然温床。

这些恐怖分子的存在对巴基斯坦和阿富汗的安全都造成了威胁,同时对周边邻国乃至整个地区局势的安全也是一大威胁。2017年5月24日巴基斯坦西南俾路支省首府奎达就曾发生过中国公民被极端分子绑架杀害的事件。近年来巴基斯坦、阿富汗都曾与中国以及中亚各邻国多次举行联合反恐军演。目前巴基斯坦政府为恢复边境地区的安宁采取双管齐下的对策:一方面给予本国境内的普什图人更多的自治权利,一方面与邻国联合展开清剿恐怖分子的行动。

1.《[鸿鹄高飞翔九天]阿富汗和邻国巴基斯坦是否有领土上的争端》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《[鸿鹄高飞翔九天]阿富汗和邻国巴基斯坦是否有领土上的争端》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/1907458.html