【2017年第145期●总第163期】

父亲的脚步(外一篇)

文/黄明东

父亲离我们而去已整整二十八年了。岁月的流逝,冲淡了我对父亲诸多往事的记忆,唯有父亲走路的脚步声,就像音像制品般深深刻录在我的心底,不时清晰地在脑袋里回放。

父亲在家乡算得上一个名人,二十出头加入了农民协会,入了党,当上了村里的党支部书记,一干就是三十多年。因晚年健康状况很差,才谢绝上级的挽留,要求退了下来。直到现在,长辈和同龄人见了我,总要说上一句“你父亲是个大好人哪!”弄得我心存感激的同时,又心生忐忑,就像大家都在提醒我,要做父亲那样的好人,否则会有辱父亲的名声。

父亲是一个很有亲和力的人。他虽然是村里的最高长官,但村里老少除了在会场和办公事的场所使用“书记”的称呼外,平时,长辈都直呼他的乳名,同龄人都称兄或弟,晚辈则一律叫伯伯叔叔了。无论走到哪个村落,都是很受欢迎,立即有人抢先安排了吃饭问题,然后一班人围坐在一起,卷上喇叭筒,一边吞云吐雾,一边讨论着生产与生活的话题。我父亲只读过不到两年书,话语不多,为人厚道,全无当领导的霸气,村里人却又那么服他,使我百思不得其解。随着年龄增长,晚上陪父亲去其他生产队开过不少会,才慢慢看出了父亲的厉害之处,全在于他的脚下功夫。

父亲走路比常人的速度要快得多。我上初中时,与父亲一同走路,还需一路小跑才能赶得上他,就是我当了几年兵,父亲年岁大了,自觉训练有素的我,也占不了什么上风。在我的印象里,父亲好象总是来去匆匆,早出晚归,不是到各生产队检查生产,就是处理各种矛盾纠纷。为了及时掌握生产情况,经常天不亮出门,一个早上就把几个生产队转了一圈,这在山外也许算不了什么,但在我们山区,一个村的版图相当于山外的一个乡,村寨之间少说也有七八里,对门喊得应,见面要半天,上山下坡极不容易,而对于父亲,则是家常便饭。全村哪排田耕种如何,哪块地种了什么,甚至于谁家自留地的种植情况,他都了如指掌,而对于自家的自留地,父亲则很少涉足,种得好坏似乎与他无关,偶得空闲,就靠在门口的廊柱上,冬天则坐在灶膛边,靠着墙壁,卷上一支旱烟,边抽边闭目养神,烟头烫着了手指,才打个激灵,又吸上几口。父亲对家里的事放任不管,母亲很是不满,但牢骚归牢骚,却总是夏天递上一把莆扇,冬天在灶堂里添几根柴火。

父亲腿脚的勤快,全村人没有不佩服的,大家凭脚步声就知道是父亲到了,他进任何一个院子,连狗也是不会叫的。我们瑶家山寨,家家都有养狗的习惯,而且是清一色的猎狗,训练得很是灵性,生人进村,会有年龄小一点的狗在几百米外设了第一道防线,院子里狗吠声四起,在主人的喝斥下,虽然停止了狂吠和扑咬,道路两边象列队一样的阵势也让外人胆寒。父亲却不一样了,狗见了他也总是摇头摆尾,或突然跃起,用前腿搭在父亲肩上以示亲热,上级的干部和外人很是佩服,有人称他“狗不叫书记”。而村里人明白,父亲这个不起眼的“村官”,管的事务可不少,鸡毛蒜皮,样样过问,恰恰父亲又是个极认真的人,随叫随到,从不马虎,天长日久,父亲的一双脚板反复丈量着村里的每一个角落,村民也熟悉了父亲的脚步,就是深夜从某户人家门前路过,屋里的人必飞出一句:“书记,你不怕夜啊”。

人们都称赞父亲的精神好,我也没看到过父亲叫苦叫累,在那个生活水平不高,物质匮乏的年代,父亲跟别人一样,脚上穿的是用废旧轮胎割制的皮草鞋,别人一双穿两三年,到了父亲脚上,不足一年就磨透了鞋底。白天在生产队一同出工,早晨和晚上,是大家料理家务的时光,父亲却是处理公务的时间。有人隔山一声喊,或者有人捎来一个口信,二话不说,抬脚就走。记得有一个初冬的傍晚,身患重感冒的父亲刚刚收工,好心的兰奶奶给配了草药,嘱咐晚上服药后早点休息,发发汗才行,否则会生大病的,突然有人跑来,说是有人吵架打烂脑壳了,请父亲立即去处理,大家劝他等明天病好一点再去,但父亲说,这耽误不得,只是让我陪同前往。到了那里,父亲一碗接一碗地喝白开水,不时按揉太阳穴,以缓解像要开裂般的头痛,先是分别找两人了解情况,然后把大家召集在一起开会,听双方理论和旁人劝解,再找当事人分别作工作,父亲最后陈述了双方的理由,对两人的过错提出了批评,划分了责任,使双方当场握手言和。那晚,是我第一次见到父亲放慢了脚步,待摇摇晃晃回到家里,鸡已经叫了二遍,第二天,父亲就病倒了。

我考上高中那年,母亲在家庭会上提议,父亲身体每况愈下,加之少了我一个做家务的帮手,劝父亲不要再当干部了,母亲问我的意见时,我投了赞成票,父亲不说话,只是很认真的看了我一眼,闷着头抽完一根烟,从卧室里拿出一本红塑料皮小册子,意味深长地对我说:“高中生了,应该学学了。”原来,父要我学的是一本《中国共产党章程》。很多年后,我还忘不了当时的一幕。可以说,我读书一直成绩很好,做人做事口碑也不错,父亲虽然嘴上不说,从他平时的眼神里看得出,内心还是赞许和认可的,只有那一次,可能是令父亲失望的一次了。多年后,我走上了工作岗位,成了一个小小的负责人,父亲就怎样当干部与我作了一次长谈,其实也不算什么长谈,只是话语比平时稍多一点而已,令我至今不忘的要点是三句话,要明白自己该做的事,要想着需要服务的人,要舍得花费自己的力气。他还郑重其事的对我说,干群关系好不好,全在一双腿,工作经验靠学习积累,而腿功是要靠练的,我走路快,是跟着那些南下干部学来的,山区路途远,不好走,快才不耽误功夫,快才能快点把事做完,快才能不让群众久等。

从那以后,我开始有意识地训练快走,学着做父亲那样走路快的人。最让我理解父亲走路快的真谛所在,是父亲去世后。记得父亲出葬时,村里的男女老少都来了,有人摸着父亲一双已经冰凉的脚深情地说,“书记啊,如果人死了真要收脚板印的话,你走了那么多的路,肯定会累坏的,我在家门口摆上一根凳,累了,你就歇歇吧!”

村里的老人都对我说:你父亲心里有我们哩。哦,我终于明白了,父亲走路的脚步那么快,是因为他的心里始终装着群众,他是在用生命的力量,努力实践着自己服务的誓言啊!我喜欢倾听父亲的脚步声,我愿意像父亲那样快步前行,我更愿在农家院落、田间地头、大街小巷响起父亲那样的脚步声。

听 泉

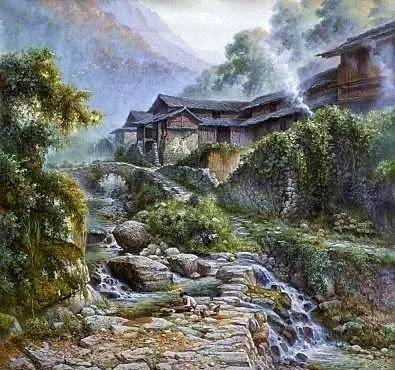

我喜欢泉水,尤其喜欢雪峰山腹地我们瑶家山寨的山泉。人赞泉的甘甜,我恋泉的声音。听泉,能听出流淌的灵动,像一种自然的音乐敲打人的心灵。清新、自然的泉水,常常给人以一种好的心情,送人一种新的感动,于凉爽中生发一份温暖,于淡然中萌发几许对久远情感的念想。从喧嚣的尘世中来到此间,与“恬澹无人见,年年长自清”的山泉约会,泉水能赋予你一种优雅,一种美丽,一种穿透岁月的释然。

坐在山泉边,看轻吟细唱的汩汩清流,从泉眼中挤出,呼吸清新的空气,仰望蔚蓝的天空,感受草木的清香和百花的芬芳,能把人带入化境。静心聆听,如诉如歌;仔细品味,如酒如蜜。那种享受,让心沉醉,让思绪放飞!

淙淙的泉水日夜流淌,永不停歇。从泉眼中敲出的叮咚声,谱开了永不停歇的乐章。或飞流直下危崖沟谷;或飞奔广袤平原,润泽满目葱茏,哺养生灵;或汇聚滔滔江河,奔入泱泱大海。看着,想着,不经意间,竟生出一丝敲击心房的隐忧,一番为之牵挂的沉默,一种“何必奔冲山下去,更添波浪向人间”的感慨在心底奔涌。

仰头的瞬间,不知是清爽的水气扑面,还是多情的泪珠奔流?一声泉水的“叮咚”,拨动了收藏在心底的颤音,淡忘的思念被倾刻拾起,淡淡的愁绪也随即放流。人啊,对大自然总有无尽的向往,置身山野的泉边,坦然的倾听,悠闲的欣赏,会发现泉水原本是一个活脱脱的演奏家,一首浑然天成的交响曲,能拂去人的岁月风霜,抚平人的内心伤痕。仔细聆听泉水的流淌,那细如丝,绵如竹,音如歌的泉吟,教人如醉如痴。从泉眼中淌出的缕缕梵音,能把心渐渐灌醉,把情流搅翻,此时让人感觉世间的风云雷电、喜怒哀乐、尔虞我诈皆化为过眼云烟。故此,有歌曲赞美“泉水曾是李白喝剩下的一壶酒”,是“天赐的礼物”。

我想,也只有泉水可为人洗净尘埃,让人超凡脱俗,促使人们感恩大自然的馈赠,珍惜眼前的美好,用一颗美好无私的心去包容世间的所有,尽全力营造共同的家园。从泉水中我似乎听出了瑶乡人超乎寻常的生命放歌,一种骄傲和自豪感油然而生。可能是泉水的哺育和滋润,瑶乡人除了坚韧和善良,满足和乐观更是生活的常态,追求和创造永远是他们生命传承千年的主题。瑶乡人以不屈的执着,硬是把一个“猿狖之所居”的蛮荒之地,打造得让人叹为观止,一幅“水作青罗带,山如碧玉簪”和人声似欢歌、瑶寨如画廊的桃园仙境图,展现在世人眼前。就是在这“泉眼无声惜细流,树荫照水爱晴柔”的洞天福地,演绎着一个又一个来自远古的美丽传说,传唱着一篇又一篇惊天地泣鬼神的人间传奇!

从泉水,我仿佛看到了瑶乡先民的品质。先民们就像泉水一样,挣脱束缚,义无反顾的奔向希望的远方。这种平凡中的追求,这种世俗中的淡定,都源于有一颗像泉水般澄明的心。

我爱听泉,听那源于亘古的诉说,倾听有如天簌般的清音,乐享源自生命的老歌,修补日渐遥远的记忆。想当年,一曲《边疆的泉水清又纯》促使我义无反顾地走进了军营,而《泉水叮咚响》让家乡把我的心牢牢拽住,毛慧的《泉水》更让我痴迷其间。

泉音知我心。无论春夏秋冬,严寒酷暑,还是风和日丽,雷雨交加,都无怨无悔地做一个忠实的听泉者,把世间变迁和喜怒哀乐收藏在心底。岁月更替,泉水长流,流走的是沉甸甸的历史,留下的是浓浓的乡愁。瑶乡的泉哟,是我生命中汩汩流动的血脉,更是我人生中一杯喝不尽的壮行酒。我希望自己在山与水的和弦中化为一滴清泉,随泉迸发,凝聚百倍的力量,将江河拓宽,把大海拉近,让瑶乡腾飞,兑现先辈沉聚已久的期待,圆梦瑶乡!

【作者简介】 黄明东,男,瑶族,1958年3月出生,洞口县大屋瑶族乡人。高中毕业后务农,当过民办老师。1976年12月入伍,先后在铁道兵第十四师、沈阳军区守备第十二师服役。1985年4月转业,先后在洞口县民政局、中共洞口县委组织部工作。2002年调县委老干部局任局长,2006年7月起兼任县委组织部副部长。喜爱文学创作,偶有作品发表。1988年,散文《我爱瑶乡小石桥》在人民日报发表,被评为民族团结进步三等奖。

1.《父亲的脚步(外一篇)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《父亲的脚步(外一篇)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/8864.html