随着新零售的讨论,便利店再次成为投资创业领域的热门话题。

目前很多首都都在关注便利店。那么,便利店是否是世界各国明确的发展方向呢?便利店在其他国家和地区正在经历发展阶段,这对于中国是必然的吗?

另外,未来零售格局会呈现什么趋势和特点?哪些格式将成为最终模式的一部分?哪些格式会慢慢衰落?便利店是终极业态吗?除了便利店,零售业还有哪些机会?

带着这些疑问,让我们来看看资本的创始合伙人何文,以及他在调研了上银水产、7-Eleven、罗森等企业和全家之后,对零售业态的新思考。

7-11的零售逻辑

个人认为所谓的新零售更多的是一个概念,没有真正的新零售。零售业作为一个古老的行业,一直是随着时代的变迁而存在和演变的。

1)电商与便利店的纠纷

从日本的发展经验来看,电商和便利店的关系是分阶段变化的,但是最近开始合并了,很难说谁肯定比谁先进。

以日本为例,乐天电商一开始发展迅速,7-Eleven这样的便利店连锁店一度和国内很多零售企业一样感到焦虑。但7-Eleven利用自身雄厚的基础和自身对供应链的掌控,进行了大量的自主创新,从而遏制了乐天的发展势头。后来乐天在日本的发展势头没有淘宝在国内快,因为7-Eleven这样的便利店很厉害。

具体来说,7-Eleven、Rosen、Quanjia是三大便利店零售商,占日本便利店总数的80%-90%。他们不需要通过专门的咨询公司进行市场调研,已经接触到了日本零售业的核心数据。

只有7-Eleven一年有70亿访客。按照每人每周进店两次计算,日本每年有7000万人光顾7-11店。对于首席零售商来说,他们几乎可以接触到所有的消费者,列出所有的客户数据是最全面的零售大数据。

他们也会有很多自己的品牌,都是品牌商品。OEM产品从一开始就有庞大的数据支撑,有自己的渠道和供应链,不需要额外的市场调研和推广成本,所有的终端都是他们的推广点,所以成本可以控制到最低,这样就可以卖更高的性价比。从这个意义上说,这些零售巨头已经实现了F2C。

2)7-11的核心竞争力

个人认为7-11有三个核心竞争力。

第一,自己的货。在7-Eleven的供应链中,有180多家专业化工厂,数量是Rosen一家的几倍。这些特殊工厂与7-11有长期合作。换句话说,7-11可以根据消费者的需求开发许多产品。目前7-Eleven自有商品的数量可以占到总销量的60%左右。

我们与日本的7-11首席信息官酒井诚进行了深入的交流。酒井诚于1978年加入7-11集团。任职近30年,主要从事业务改革和制度创新的服务和推动。酒井诚出版了一本名为《制造零售:7-ELEVEn的服务升级》的书。

在中国已经是买方市场,以消费需求为主。根据酒井诚的理论,买方市场的下一个阶段是价值创造市场。这意味着供应商和消费者之间的权力将得到更好的平衡。

便利店等终端渠道要以消费者提供产品和服务的需求为重点。以前一个人提供一个商品十个人,现在迫不及待的要一个人提供十个商品。每个人的需求略有不同,这是日本零售巨头通过差异化产品满足消费者需求的做法。

第二,生鲜商品。类似于关东煮,饭团,寿司。这类商品的毛利最丰富。理论上,生鲜食品在零售便利店中的比重越大,整个店铺的效益就越好。7-Eleven的销量可以占到40%以上。去年7-Eleven全球净利润超过100亿人民币,总部8000人,人均贡献净利润近120万人民币,远超罗森一家,头效应明显。值得注意的是,7-Eleven的人均利润与阿里巴巴持平。

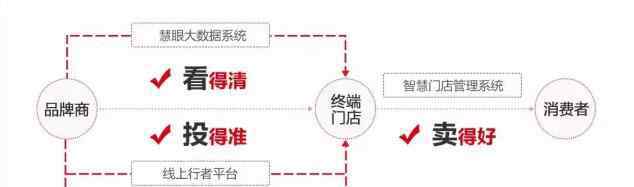

第三,IT信息系统,这是7-11最强大的优势之一。很多人都明白,信息系统只是一套管理软件,但其实在整个链条中,这个信息系统已经打通了从终端店到上游厂商的每一个环节。

对于传统的便利店连锁,供应商提高商品价格,然后卖给加盟商。但在7-11系统中,所有加盟商都被信息系统覆盖,没有中间环节,采购直接和厂家联系,没有任何涨价。

这样就实现了整个供应链系统最强的竞争力。但是这个信息系统的落地并不容易,也不是每个厂商都能实现从加盟店到供应商的订单直接传递。7-Eleven从80年代就开始研究这个系统。

总的来说,7-11的三个核心能力是相辅相成的。7-Eleven对自有商品和生鲜食品供应链的高效管理,与其IT信息系统直接相关。

3)中国零售业存在的问题

如果对比中日零售业的现状,不难得出一些有启发性的结论。与日本相比,中国零售便利店在日产值、单店日销售额、整体模式等方面仍有一定差距。如果说日本的零售便利店已经到了3.0的阶段,那么中国还处于1.0的阶段。

中国零售便利店的信息化和盈利模式与日本有很大不同。未来,中国零售便利店将首先经历盈利模式的演变,然后经历整个行业的信息化升级。

首先,在中国,大多数零售便利店的盈利模式不是与加盟商的利润分享,而是一种简单的逻辑——向消费者销售商品,做大规模的生意,从供应商那里获得回扣。这个模式比较粗糙,会慢慢改变,符合日本零售店的盈利模式。

其次,中国零售便利店的信息系统普遍落后,信息流还没有开放,还有很长的路要走。此外,中国零售便利店生鲜食品比例过低,供应链基础相对薄弱,无法支撑更高的毛利水平。

潜在的零售创业机会

我们今天可以看到,便利店是一个确定的机会,无论在国内还是国外,业态都不会有特别的区别。社区生鲜店不一样,日本生鲜店和中国生鲜店因为消费习惯的不同而存在差异。但是便利店相对容易标准化。中国和日本的便利店没有特别的区别,业态基本集中在商业区、学校和医院。

目前国内便利店零售商的最终目标应该是7-11。对于终端店来说,不管是加盟还是直接经营,都必须进行强有力的控制,信息系统、资金流、商品、品牌都由企业控制,这是一个终极标准。

以前国内有很多区域性的便利店企业,通过少量直营店率先发展了特许经营制度。做得好的企业,比如被认为是全国最大便利店企业的广东美益佳,现在已经有1万家店,位列百强便利店榜单第一。比如湖南省新高桥,湖南新高桥华中地区的“开心会”、“新高桥”门店数量约为1万余家。

不过很多北方人可能没听说过这个便利店品牌,因为它的地域特点,它的布局主要集中在广东。虽然有很多加盟店,但其加盟体系也是强控的,对终端店的影响很大,还是弱于7-Eleven。

美益佳用了20年时间才在广东达到1万家,零售店的区域扩张是一个缓慢的过程。每个地区都有一些发展比较好的零售便利连锁店,湖南有“快乐福利”;福建有“看见幸福”;山西有“唐久”;Xi安有“天天”;内蒙古有“安达”;这些连锁店至少有数百家店铺。

其中,湖南的快乐汇也是用了8年时间才成为一家10000+的便利店。

现在很多B2B SaaS平台号称有上万家店铺,这显然有些夸张。他们对商店的控制力很弱,商店里不到10%的商品可能是从他们那里购买的。对于零售便利店来说,最终的结局是殊途同归,7-Eleven是理想的标杆。

便利店的局部扩张路径

为什么说便利店成了今天的热点?主要逻辑是国内便利店发展相对日本还是比较落后的,一线城市有空升级便利店,可以针对标准7-11进行自主创新。

7-Eleven和他的家人在北京和上海已经深入交往多年。但是在北京这样的大城市,开店的合适位置是有限的,所以7-Eleven店铺数量的增长率会是有限的。

在当今中国一线城市,如果传统零售便利连锁企业效仿7-11进行扩张,效果并不理想。在一定程度上,广东美一佳这样的企业代表了中国便利店的风格。

在扩展的过程中,对每个店铺的要求都没有7-Eleven那么严格。数量上保持扩张速度,先达到一定规模和体积。基于良好的现金流和对供应商的议价能力,我们将尝试慢慢升级供应链,逐步升级仓库分配系统,细化单店产量。这种打法在中国更容易成功。

对于所有零售便利连锁企业来说,规模是最大的天花板。如果没有达到一定的规模,就意味着难以建立竞争力,更不可能进行信息升级。在单个城市,门店数量多是支撑配送体系的基础。

一个城市要形成区域竞争力,至少要有300-500家门店。便利店连锁的扩张策略通常是从一个城市到另一个城市,不能一下子蔓延到全国。只有深入了解具体城市,才能建立物流体系。

在当地很多城市,7-Eleven这样的外资零售连锁也很难渗透。

以温州为例,石竹便利店总部在温州,在几个城市有1700多家门店,已经运营了20年。石竹便利店在温州非常密集,大部分好地段都提前被占了。在这些地方,巨人很难进来。

二线城市的竞争没有北京上海激烈,日销售水平可能比一线城市略低,但租赁成本节省更多,利润可观。巨头专注于一线城市的核心区域,没有足够的精力在二线城市与中国本土零售企业竞争。

在这些城市,企业不必与巨头对抗。如果7-Eleven的评分是80,那么当地零售企业在拓展时只需要达到60分,比传统情侣小店略高。像真正的便利店这种粗放式的玩法也是值得赞扬和借鉴的。就像游击队一样,从二线城市起步,迅速扩张。

无人便利店vs自动售货机

无人便利店是一种新的尝试。电商巨头阿里巴巴已经布局了线下无人便利店,同时也可以看到很多创业公司的积极探索,从而推动了新一波投资创业热潮的形成。理论上,无人便利店希望利用技术手段降低人工成本和租金,从而提高零售效率。

1)无人便利店本质上是自动售货机

其实阿里巴巴最近一直关注的无人便利店,并不是真的无人。通过我们的实地考察,发现无人模式主要是指没有收银员。在数百平方米的商店里,有十几名销售人员现场维护订单。

除了阿里的无人便利店,以郭斌盒子为代表的模式得到了广泛的关注,真正实现了现场无运营商。不过我觉得无人便利店本质上是一个升级版的自动售货机。

2)无人便利店的问题

与传统的自动售货机相比,它更大,消费者可以进去四处看看。但是它的问题也很明显。

在一个封闭无人的空房间里,无人便利店自然有很多问题:

第一,生鲜食品在无人便利店很难运营,因为生鲜食品自然需要运营人员现场管理。比如7-Eleven常见的关东煮,就需要便利店的专门经营者进行包装。如果允许消费者自己做,他们会不太愿意购买。

第二,生鲜食品毛利率最高。纯生鲜食品是无人便利店做不到的,只能切成半生鲜食品,比如面包。然而,由于现场没有店员,很难控制炎热天气造成的自然损失。对于传统零售店来说,每天下午都是推广生鲜食品的时间。没有这种推广,商品损失会很大。

第三,无人操作会给消费体验带来很多问题。在支付过程中,要保证正常结算。在这个过程中,消费者有一定的学习成本。目前据我们所知,现有的很多无人便利店一次进不了太多人,但是都是一个一个进去的。支付结算完成后,以前的人离开店铺,然后让新的人进来。

3)无人模式有待验证

我们今天看到的无人便利店无法与7-11相比,因为它们的收入和成本结构完全不同。这也注定了无人便利店的毛利水平,肯定达不到7-11的水平。与传统便利店相比,无人便利店的日销售水平要低得多。

与传统的无人售货机相比,无人便利店的商品种类更多,收入可能更高。然而,在社区中很难找到这样一个合适的地方。

从历史经验来看,无人售货机已经发展了几十年,在日本和西方广泛存在。但是,我们没有看到大型连锁无人售货机企业。无人模式意味着操作难度更小。这也意味着进入门槛低。在不同的场景下,无人售货机的产权可能属于不同的所有者。理论上只要我自己有地方买机器。

总之,无人便利店有利有弊,目前很难判断其成功与否。需要更详细的成本结构数据来验证无人便利店的商业模式。

1.《学校便利店加盟 以7-11等为例反思新零售:加盟便利店的终极出路》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《学校便利店加盟 以7-11等为例反思新零售:加盟便利店的终极出路》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/1305828.html