序

据Engadget报道:

英国将开始自行开发卫星导航系统,以抗衡欧盟的“伽利略”计划,因为在脱离欧盟后,英国获取敏感安全信息的渠道可能会受到限制。

欧盟已经表示,“伽利略”卫星开始运作后,英国可以继续使用“伽利略”系统的开放信号,但英军无法取得加密版信号。

英国对此则表示,如果欧盟继续坚持不准英国参与“伽利略”计划中涉及安全的项目,英国就计划着手开发自己的卫星导航系统,并会要求欧盟退还英国对“伽利略”计划投入的高达10亿英镑的款项。

然而,实际情况仅仅是欧盟的“伽利略计划”决定不带不合群的英国玩了吗?英国为何要另起炉灶打造一套昂贵的自主卫星导航系统?

曾几何时,“伽利略计划”还被视为唯一能跟美国的GPS系统分庭抗礼的全球卫星导航系统,今天却早已被“北斗”“格洛纳斯”等等一干系统超越,被视为工程和科研的反面教材。英国此次退出,既是“退欧”过程的配套手续,也是面对混乱无序的欧盟项目,做出的理性“止损”选择。

1 卫星导航系统(Navigation Satellite System)简介

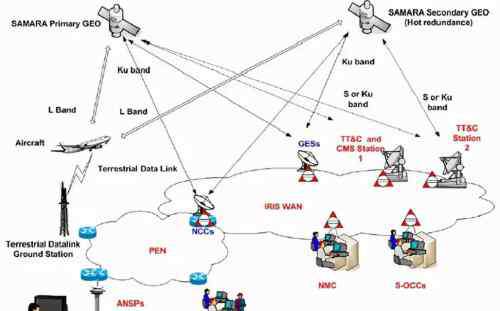

简而言之,卫星导航就是在人造卫星和和地面、海洋、空中和空间用户之间建立通信,确定后者在地面、海洋、空中和空间中的精确位置。一套完整的卫星导航系统,包括空间系统、地面系统和用户系统三部分。

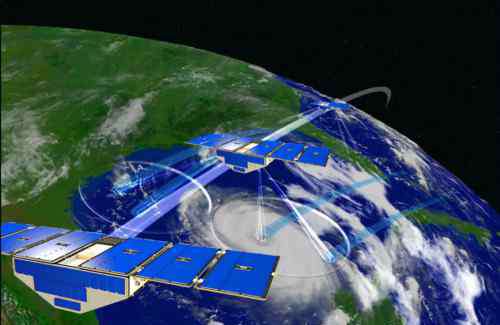

空间系统,也称为星座系统,由若干颗导航卫星组成,当前主流卫星导航系统所采用的定位方式,即无源时间测距技术,其原理是三维空间中的三球交汇定位,通过多颗卫星(理论上至少3颗,实际上为了提高精度往往需要4颗以上,这样为了实现全球24小时覆盖就需要至少24颗卫星,再加上备份卫星和同步轨道卫星作为补充,一个全球卫星导航系统大约需要30颗左右的导航卫星)的坐标和它们到定位目标的距离,就可以算出定位目标自身的坐标。

知乎答主 哆啦A攻城狮在该链接回答下对于导航卫星定位原理有生动的讲解:

(https://www.zhihu.com/question/65638680/answer/233896068)

而要准确地测出卫星和定位目标之间的距离,在已知电磁波传播速率的情况下,就需要精准地测量出目标收到卫星反馈信号的时间(与同一标准时间的差),因此,导航卫星乃至整个导航卫星系统最核心的技术装备,就是能够保证走时误差在千万年中也不超过一秒的原子钟。

第三代“北斗”系统导航卫星“北斗三号”上使用的氢原子钟(图中左上角)和铷原子钟(左下角)。

地面系统,包括控制中心、遥测跟踪控制站(TT&C),数据上行站(ULS)、全球分布式参数传感器站(GSS)连接各中心、站点及终端用户之间的数据传输网络等。

位于意大利Fucino的“伽利略计划”地面控制中心(之一)外景

“伽利略计划”上行站数据天线

用户系统,各类导航信号接收器,通过集成相应卫星导航系统的芯片,智能手机也可以通过移动数据网络使用各种卫星导航信息和服务。

北斗一号终端,因为处于试验阶段,可用导航卫星数量太少,只能采取有源导航(即需要终端主动向卫星发起定位请求)模式,因此极为庞大笨重,只能作为少数车载终端部署

2 一波三折的欧洲伽利略计划

“阿丽亚娜5型”运载火箭发射伽利略卫星的CG图

成熟可靠卫星导航系统和导航服务,无论对于国民经济,还是国家安全,都有着至关重要、不可替代的作用和意义,任何对自身在国际社会中的角色地位有些想法的国家,都不能不对此有所考虑。除了最早部署、技术领先,几乎已经成为全球卫星导航系统代名词的美国GPS系统;和源自冷战时期前苏联遗产的俄罗斯“格洛纳斯”系统;以及近年来借中国经济崛起之势异军突起的“北斗”系统之外,日本、印度也都在部署本国的区域性卫星导航系统。

“伽利略计划”作为欧盟内部科技合作的旗舰项目,于本世纪初立项之时,集十几个老牌发达国家之人才、技术和资金,乍一看天时地利人和俱备。然而时至今日,原计划于2008年开始商用的伽利略计划仍未完成部署;而原计划投资30多亿欧元的项目,如今已经花费上百亿欧元,仍未完成。

伽利略计划的实施过程有多少磕磕绊绊,从下表中可见一斑:

如果是慢工出细活,倒也罢了。可是就在去年,就出了这么个事儿:

《欧洲伽利略导航卫星原子钟现大面积故障 但尚未影响导航系统》

(http://news.163.com/17/0120/20/CB8J4NVR00018AOQ_all.html)

捎带着还坑了一把三哥,因为印度自建的IRNSS系统导航卫星用的原子钟也是采购自欧盟:

《印度导航卫星三颗原子钟全坏,替换卫星昨夜发射彻底失败》

(http://k.sina.com.cn/article_6437967721_17fbb9769001005iyj.html?cre=tianyi&mod=pcpager_mil&loc=16&r=9&doct=0&rfunc=100&tj=none&tr=9)

伽利略计划之所以如此一波三折,命途多舛,最最关键也最最致命的是,一开始就没有明确的权责主体划分,换句话说:相关决策者缺乏做大事的担当。各国都希望享受统一欧洲作为世界独立一极的好处,却不想为此承担责任和让渡利益。所以参与者越众,利益协调越困难,整体执行力越萎缩。

伽利略计划总体协调中最首要的问题,就在于项目两大主导方——欧盟委员会和欧洲太空局之间的矛盾。作为项目的实际主要推进者的欧空局,是一个独立于欧盟的政府间机构,作为欧盟方面的代表,也是出资方与项目风险承担者的欧委会,几乎没有任何合法的约束力要求前者按照计划的时间和预算来推进项目。

反过来,欧空局对于欧委会反而拥有不对称的影响力。这是因为根据欧空局的机制,欧空局理事会中每一个成员国都有单独的投票权,理事会的关键决议需要成员国的一致同意,而欧空局内恰恰就有着像挪威和瑞士这样不属于欧盟的国家。

在欧盟内部,为了争夺伽利略项目在成员国之间的布局,欧盟各国经过了长期艰难的谈判,最终达成的协议是:伽利略特许权经营商的总部位于法国,运行公司位于英国,两个控制中心分别位于德国和意大利,西班牙将管理控制中心的附属机构,还负责安全相关的关键应用。旷日持久的拉锯战,并非为了实现资源的优化配置,而是为了从凑起来的经费中分一点就业和订单,结果得到一个既不服众也无效率的方案。

为了减少公共开支,由欧委会和欧空局组成的联合执行体原准备在项目部署阶段就允许企业参与投资和运营,但由于在当时设计的商用场景和投资回报周期不够明确(二十一世纪初的时候,确实也很难想象导航业务在今天智能手机上广泛应用的情景),谈到2006年企业都跑路了,最终欧盟不得不取消公私合营计划,自己背起了整个包袱,结果只是无端地增加了浪费与开销。

从全世界来看,GPS系统是在美国国防部的主持下建立的,俄罗斯的“格洛纳斯”和中国的“北斗”,都无不体现了强烈的国家意志色彩。中国启动北斗计划时,关键的星载原子钟技术尚未成熟,整个“北斗”的系统部署计划是以技术攻关能够如期突破来安排的(当然也确实如期取得了突破),这对于追求盈利的企业资本来说,是绝不会冒的风险。

主持建造了中国第一台原子钟的王义遒院士

中国星载铷原子钟奠基人梅刚华院士(中)。2015年,梅刚华团队的“高性能星载铷原子钟原子信号增强与稳定关键技术”获国家技术发明二等奖

按照最初的时间表,伽利略计划如果得以成功实施,将打破美国GPS系统一家独大的垄断地位,因而势必会引起美国的反弹。早在2001年伽利略项目草创之时,时任美国美国国防部副部长保罗·沃尔福威茨(Paul Wolfozitz)就在致各北约国家国防部长的信函中建议,不应发展伽利略计划,即使要发展,也应该“出于礼貌”让美国能够随时安全关闭伽利略系统以免影响美国的GPS系统。美国在此后更扬言:如果美国感觉受到威胁,则有权击毁伽利略卫星。

欧盟在伽利略计划初期,一度摆出了鼓励第三方参与的姿态,以对抗美国的不满。中国正是第一个参与该计划的非欧洲国家。根据双方2004年的协议,中国同意为项目注资2亿欧元,包括在第一阶段投入7000 万欧元(其中包括500万欧元的参与费用)。但是,部分由于美国不满中国可能从与欧盟的合作中获取技术,中国等其他非欧盟国家只能使用伽利略系统的非加密信号,而根据初始设计,中国在“伽利略联合执行体”的管理董事会中拥有的表决权,也在欧盟宣布全资承担伽利略计划后被取消。2008年7月,欧空局更进一步以不公平竞争、缺乏知识产权保护等为由,将中国承包商排除出伽利略第二阶段的竞标。这一系列决定不仅是欺软怕硬,更是目光短浅,把本来的盟友逼成了竞争对手。当然,事后诸葛亮地说,中国得以早早从伽利略计划中抽身而退,其实也是好事。

中国曾对与欧盟合作参与伽利略计划寄予厚望,然而不管是那些一厢情愿的人,还是那些跪得太久站不起来的人,抑或是自恃一时优势妄自尊大的人,最后统统在现实面前挨了耳光。有的时候,一些看似高大上的东西只要我们一步一个脚印地踏实追赶,其实并不那么遥不可及;倒是很多不起眼的细节和环节,更加需要我们持续投入足够的资源、时间和耐心。

3 自建卫星导航系统有前景吗?

在伽利略项目漫长的延宕期间,俄罗斯恢复了前苏联时代的“格洛纳斯”系统。2012年,“伽利略计划”的技术测试还未完成,“格洛纳斯”系统已经补足了24颗卫星,成了GPS之后第二个投入运营的全球卫星导航系统,还得到了包括苹果iPhone、iPad、三星Galaxy等一系列大品牌智能终端的支持。中国的北斗系统起步虽晚,但后劲很足,第三代应用改进铷原子钟和被动氢原子钟的北斗三号卫星相对于格洛纳斯和伽利略已没有技术代差。在2020年完成全球组网的目标也是把握十足。

即使我们不信国内官方媒体对“北斗”的宣传,国外也已经有很多针对北斗信号覆盖与导航精度的研究,就已经实现对亚太地区信号覆盖的北斗二号系统来看,其定位精度指标PDOP(Position Dilution of Precision)与GPS相比虽然略逊一筹,但整体水平已经相当接近。

这么一来,即使伽利略计划在2020年如期完成部署投入运营,它很可能也只不过是世界第四套,而且还是一套在技术和成本上并无明显的优势的全球卫星导航系统。更何况,即使最乐观的人,也不应该指望曾经的利益协调问题会在系统建成和投入运营后一下子烟消云散。

英国退出或者说被踢出伽利略计划,其实不过是欧盟内部一些长久以来积累的矛盾,随着英国的“脱欧”变得公开化而已。而伽利略计划一路走来虽然诸多不顺,在如今也总算看到了(昂贵的)曙光时刻,却被横生枝节,不得不说是英国和欧盟的双输局面——当然英国认为现在认输比将来输个更大的好。

《周日电讯报》(Sunday Telegraph)报导,英国财政大臣Philip Hammond已批准1亿英镑经费,用于研究脱欧后的自建卫星系统。而据专家预测,英国若要打造一套足以媲美伽利略的系统,可能需耗资约30亿英镑。

如果英国真的要另起炉灶,要自建一套卫星导航系统。可走的路线其实也不过三条,也就是中国、印度、日本方案:

1.中国“北斗”系统路线:自主研发,从区域导航系统开始,逐步扩展到全球系统。

2.印度IRNSS路线:卫星靠买,从区域导航系统开始,(将)逐步扩展到全球系统。

3.日本准天顶卫星系统路线:抱大腿用GPS,发射少数导航卫星作为本国GPS系统的补强(日本多山,城市多高楼,GPS卫星信号容易被天际线遮挡)。

不管要走路线1还是路线2,即使英国不会遭到中国那样的技术封锁,一个全球导航系统也不是现有的30亿英镑预算能砸出来的。所谓“媲美伽利略”的英国导航系统最终很可能止步于一个区域性、补充性的系统。

不过,英国的国际影响力毕竟不同于日本。上图中这些英联邦国家,这些都是未来英国导航系统的潜在客户,而且这里面除了印度(虽然IRNSS暂时还是个笑话),也就是英国看着还有自建卫星导航系统的能力。看看这些国家的分布,如果英国人真的咽不下之前在伽利略计划上十几亿欧元的投资变沉没成本这口气,说不定大英帝国还真有打造一套“日不落”全球卫星导航系统的想法?

可惜这不是1918年,更不是1818。

本文自马前卒工作室微信公号

作者:Harry 1986

1.《伽利略系统 从伽利略导航系统“分家”,看欧盟解体的必然性》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《伽利略系统 从伽利略导航系统“分家”,看欧盟解体的必然性》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/28171.html