Nature Sustainability创刊号封面文章发表西南喀斯特区域生态恢复评估研究成果

中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站王克林研究员团队在西南喀斯特区域生态恢复评估方面取得重要进展,相关研究成果1月9日以研究论文(ARTICLES)的形式发表在Nature子刊Nature Sustainability(2018,1: 44-50)。

该研究被选为Nature Sustainability创刊号封面文章Increased vegetation growth and carbon stock in China karst via ecological engineering,并辅以说明(Foresting degraded landscapes:Southwest China is home to communities, agriculture and dramatic landscapes (pictured), but overuse of the land and drought have eroded regions bordering Vietman, Laos and Myanmar. Yue et al. analyse vegetation changes resulting from massive ecological engineering efforts, which since 2000 have promoted new forest growth and associated carbon storage).

我国西南喀斯特地区是全球碳酸盐岩集中分布区面积最大、人地矛盾最尖锐的地区,以石漠化为特征的土地退化严重。围绕喀斯特地区石漠化治理与生态恢复,国家先后在喀斯特地区实施了天然林保护、退耕还林、石漠化综合治理、长江防护林、珠江防护林等一系列生态保护与建设工程。截止2015年底,喀斯特地区整合生态保护与建设方面的中央资金规模达1300多亿元。生态工程的投入与建设在多大程度上改善了区域生态系统服务,是政府生态工程成效评估的重要依据。大区域尺度上生态工程成效的识别与量化一直是国内外研究的难点和关注的核心问题。

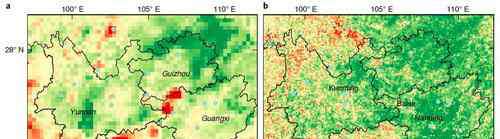

在王克林研究员和岳跃民研究员指导下,喀斯特研究团队童晓伟博士与丹麦哥本哈根大学Martin Brandt博士等合作,将喀斯特地区生态恢复评估与区域生态研究前沿紧密结合,集成长时间序列光学遥感影像、微波遥感影像、生态系统模型、气候变化及生态工程投入与治理地面核查等数据,发展了大区域尺度生态工程成效识别与厘定方法;阐明了西南喀斯特地区植被恢复演变特征与生态工程的实施具有较好的一致性,与土地过度利用地区及非工程区的越南、老挝和缅甸等邻国相比,工程实施前后、喀斯特地区植被生长季叶面积指数(LAI)变化速率由0.01m2m-2y-1增加到0.02m2m-2y-1(p<0.05),植被地上生物量固碳速率由0.14 Mg C ha-1y-1增加到0.3 Mg C ha-1y-1(p<0.01);首次证实了大规模生态保护与建设工程的投入显著改善了区域尺度喀斯特生态系统属性,生态工程的实施降低了石漠化土地退化的风险,显著提高了区域尺度植被碳固定,工程实施后、仅滇桂黔三省植被地上生物量固碳达到4.7 Pg C(2012年),增加了9%(+0.05 Pg Cy-1),相比2010-2050年中国森林14.95 Pg C的固碳潜力,生态工程背景下西南喀斯特地区可能有巨大的固碳潜力;揭示了喀斯特区域生态系统恢复演变与气候变化、生态工程建设强度等的关联机制。

在碳酸盐岩特殊地质背景制约下西南喀斯特地区植被整体恢复较慢,本研究表明即便是不利气候条件下、大规模的生态保护与建设工程投入也能缓解气候变化对西南喀斯特地区脆弱生态系统的影响,加快喀斯特地区植被结构与功能的恢复,由于地质背景与人类活动强度的差异,西南三省中广西峰丛洼地区域植被恢复最为显著、贵州喀斯特高原次之、云南断陷盆地最慢。

研究表明长时间序列卫星遥感数据监测能够揭示生态系统属性的连续变化,但其较粗的空间分辨率可能无法有效反映植被种类和功能变化,以至于可能会掩盖不合理治理措施的影响,亟需结合较高分辨率的遥感数据及地面观测来开展西南喀斯特地区区域尺度生态工程成效系统评估,揭示生态工程成效,并识别人类活动(不合理干扰、保护与建设)和气候变化对不同尺度生态环境变化的影响。

该研究部分成果已应用于国家喀斯特地区第三次石漠化监测报告,为国家重点生态工程效益评价提供了重要科学依据。

该研究得到了国家重点研发计划、中科院STS和国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:创刊号封面 文章

Nature Sustainability创刊号封面(图片环江喀斯特站古周生态恢复示范区)

西南喀斯特区域生态恢复成效评价。(a)图,ABC指数发展趋势(1982-2012);(a)图,LAI指数发展趋势(1982-2015)。绿色表示增加,红色表示减少

Earth's Future封面文章揭示全球尺度西南喀斯特地区植被恢复的固碳

近日,中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站王克林研究员团队在西南喀斯特地区植被恢复成效评估方面取得新进展,揭示了我国西南喀斯特地区植被恢复固碳效应的全球重要性,相关结果被作为封面文章Satellite-Observed Major Greening and Biomass Increase in South China Karst During Recent Decade发表在地学Top期刊Earth's Future(2018, 6(7): 1017-1028)。

地上植被生物量除了提供人类生存所需的林木材外,同时对调节生态系统服务功能具有重要作用,是全球主要碳汇之一。然而,持续不合理的人类活动及气候变化对其造成了严重威胁,尤其是高强度的人为干扰使得喀斯特生态系统存在严重退化。为了改善喀斯特区域生态环境,中国政府近20年实施了一系列大规模生态保护与建设工程。目前已有研究证实大规模生态保护与建设工程显著促进了区域尺度植被覆盖与碳储量的增加,但仍缺乏区域生态工程实施对全球尺度植被覆盖和生物量的影响研究。

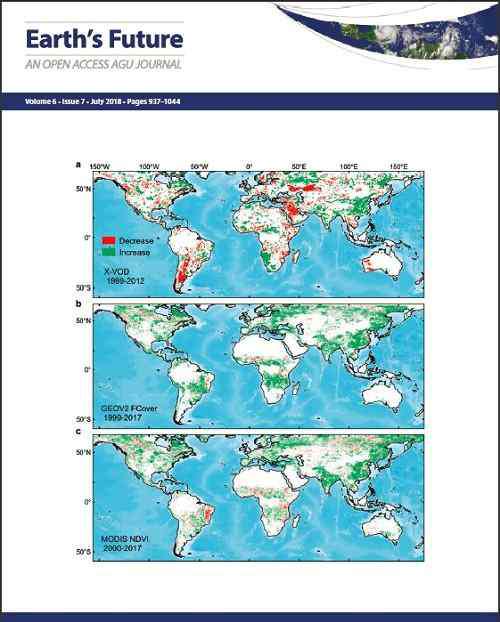

王克林研究员团队与丹麦哥本哈根大学地球科学与自然资源管理系Rasmus Fensholt教授团队合作,利用最新的时间序列光学(GEOV2 FCover、MODIS NDVI)与微波遥感数据(L-VOD、X-VOD)以及降水、土壤水分和生态工程数据,分析了1999-2017年全球及区域尺度我国西南喀斯特地区植被覆盖与地上生物量变化情况。研究结果表明,1999-2017年中国西南喀斯特地区生长季植被覆盖度从1999年的69%增加到2017年的81%,植被生长季NDVI从0.73增加到0.79,是全球植被覆盖显著增加的热点区域之一。同时发现,尽管1999-2012年西南喀斯特地区年平均降水量和土壤水分分别下降8%和5%左右,55%的中国西南8省区植被生物量仍显著增加,其中约30万km2主要分布在喀斯特地区,占西南喀斯特总面积的64%,约占全球植被生物量显著增加区域的5%,这主要归因于西南喀斯特地区大规模生态保护与建设工程的实施,2002年以来平均每年约2万km2的生态保护与治理面积对喀斯特地区植被覆盖与生物量增加产生了巨大作用。研究表明,大规模生态保护与建设背景下,西南喀斯特地区是全球植被覆盖度和生物量同时显著增加的面积最大、且空间一致的区域之一,在全球碳循环研究中具有重要意义,同时也应重视未来不同喀斯特区域背景条件下生态工程措施的可持续性及民生改善等问题。

该研究一方面展示了多源遥感数据在大区域尺度生态系统监测与评估研究中的互补作用,另一方面也表明了中国大规模生态保护与建设工程对喀斯特生态系统服务提升的重要意义及中国西南喀斯特地区在全球碳循环研究中的重要性。该研究得到了国家重点研发计划、中科院国际人才计划和国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接 期刊封面链接

期刊封面

1.《王克林 Nature Sustainability 创刊号封面文章发表中国科学家研究成果》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《王克林 Nature Sustainability 创刊号封面文章发表中国科学家研究成果》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/30298.html