正在布展的石至莹。海沙尔 摄

遇到石至莹时,她正在上海油雕院美术馆忙着为“退而瞻远——石至莹、谢帆、闫冰三人展”布展。从美院附中一路读到研究生,毕业后就进入上海油雕院工作,石至莹自谓是个“幸运儿”。不过面对这份幸运,她很感恩,很低调,也在不断思考和努力。她还记得自己第一次在北京尤伦斯当代艺术中心举办个展的情形,那次展览让她打开了视野,认识了外面的世界,创作状态也发生了改变。石至莹的画淡淡的,给人一种安静、平和的感觉,朦胧的月光,静谧的佛像,荒凉的戈壁滩,晶莹的珍珠,在她的笔下,仿佛蕴藏着一种诗意的哲学。“她的画给人的整体感觉是很安静,画如其人在她身上体现得很明显。”策展人孙冬冬这样评价她。

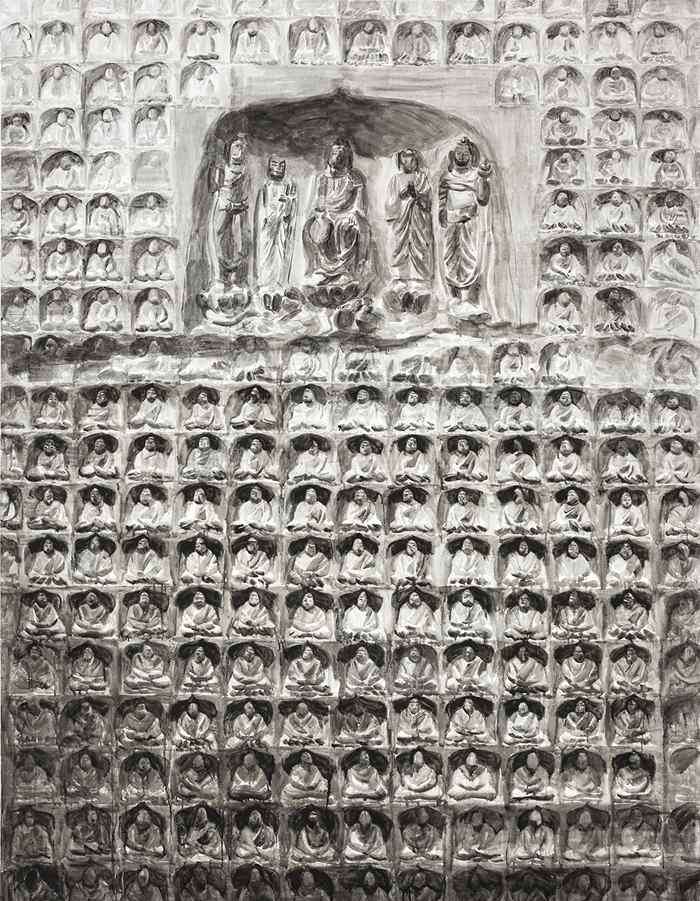

石至莹作品《千佛石刻》。石至莹供图

石至莹作品《珠子》。石至莹供图

石至莹作品《海-太平洋》。石至莹供图

对话石至莹问:怎么会走艺术这条路?答:我小时候就很喜欢画画,所以去读了上大美院附中,但真正决定要做艺术还是考大学的时候。当时有点知道通过画画,通过创作能说出些我想说的话。后来一直到研究生,都是读的美院系统,中间没有间断过。我家里人没有从事艺术行业,但是父母挺尊重我的选择的。毕业时也考虑过留校当老师,后来进入油雕院,很幸运。

问:你的艺术想要表达什么?答:卡尔维诺写过:“设想如果一部作品是从自我的外部构思的,从而使我们逃避个体自我的有限视角,不仅能够进入像我们自己的自我那样的各种自我,而且能把语言赋予没有语言的东西,赋予栖息在檐沟边缘的鸟儿,赋予春天的树木和秋天的树木,赋予石头,赋予水泥,赋予塑料等等。”我的理解,就是用你使用的艺术语言转换一种对非个人化的生命存在之感知。

问:个展是怎么做的?答:一般是正好有机会,有画廊或者机构有时间段或者意愿给你做一个个展,同时自己在创作期间正好有计划可以做,那就做了。目前我大部分个展都是在画廊做的。画廊和艺术家会有磨合期,一般会先找艺术家来做群展,当然他们也会考虑市场或者大家能不能合,考虑包括整个发展方向等等,同样,艺术家对画廊也有观察和要求,这是双向选择。

问:作为画家,靠什么维生?答:我非常幸运能进入油雕院工作,有保底的收入,心里不会那么急躁。相比完全靠卖画维持生计的艺术家,整个状态会相对放松一些,但什么事都有利有弊。弊端是我可能不会像完全靠卖画生活的艺术家那么积极,或者说那么有冲劲。

石至莹的工作室。石至莹供图

问:有些人怀念八九十年代的创作,认为计划经济模式下的创作比完全走市场容易产生精品,你怎么看?答:我不觉得。拿最近网络综艺节目《奇葩说》来说,这个节目就很有意思,虽然表象看上去很娱乐,也很市场,每次广告都说的那么直接,但这种表象完全不影响质量。同样,什么事情都有利有弊,我觉得市场开放的情况下,优点是鼓励你公平竞争,在这个竞争之下,有本事的就不会像以前那么被淹没,大家靠本事吃饭,出精品可能性还是很大的,也更容易有活力。

问:你觉得体制内的艺术家跟体制外会有很大区别吗?答:这也是我一直在思考的,虽然大家都说体制内、体制外,但体制内外都有很好的艺术家,关键看艺术家的个体。如果你是一个有独立思考意识的人,那不管在哪里都没有问题。我刚进院里时其实很不习惯的,因为绘画方向有所不同,我画的东西参加全国美展没有入选过,一开始也有点尴尬,但现在发现在这个不同之间可以慢慢学到一些东西。从绘画本身来说,语言在各个不同的系统间会有不同的表现方式,当你进入另一个系统时,会学到另外的东西,有时反而可以帮助自己去除一些个人的局限。这次展览我也是跟策展人商量,认为不要让体制内外分的那么开,大家都有一些可以互相借鉴或者说规避的问题,所以这次策展人孙冬冬选择的其他两位艺术家谢帆、闫冰都是体制外的,但是他们都做得很好,所以我想作品的质量与体制内外没有关系。

问:在油雕院有时会有一些“命题作文”,比如去年纪念抗战胜利70周年的主题创作,你参加了吗?答:参加了,但落选了。我画的是救亡演剧队。其实我对这个题材挺有兴趣的,我估计,落选可能是因为我画的太不像历史画了。按照历史画的标准,至少要有叙事性,而且多为一个具体事件的场景,但是我这两块都没有。我当时想的是,如果没有这两块,我是不是还能画出一幅所谓的历史画。这幅画我还是比较喜欢的,因为平时自己的创作里基本不画人,而在这个主题创作中,人物成了画面主要的内容。我在作品中,有我自己对历史画的理解。这些历史题材对我来说是很模糊的,我想把我对历史的隔膜,这种模糊性、不确定性表现在画上。我后来也和对历史画有研究的老师讨论,他说,你这种想法是可以的,但是在狭义的历史画系统里,这不是历史画,你可以把它当做你的一种创作,但这种创作不是属于这个系统的。中华艺术宫里有一张画,是我画的二十世纪初的徐家汇,那也是一张命题创作。那幅画是一个以建筑为主的鸟瞰场景,也是我平时不常画的。

专家点评 傅军(批评家、策展人、现任上海油雕院美术馆副馆长):石至莹的绘画中,对于海、草、沙、石、佛像、珍珠等自然对象普遍采取了一种意象化的提取,通过主观化的绘画语言,完成内心感受的精神表达和视觉层面的创造。在我看来,她的绘画实际上是带有具象化视觉表征的一种主观抽象,因此与图像,与自然物象有一定距离,可能会让观众内心产生某种疏离感。而所有这些形式和观念,我认为其实都基于她对于空间、时间、物质乃至精神的东方式哲学思考和美学品味。

想要进一步了解石至莹的作品,请移步上海油雕院美术馆观看“退而瞻远——石至莹、谢帆、闫冰三人展”策展人:孙冬冬艺术家:石至莹 谢帆 闫冰展览时间:2016年3月4日—3月23日展览地点:上海油画雕塑院美术馆

题图来源:海沙尔 摄(编辑邮箱:clocklotus@126.com)

1.《孙冬冬 石至莹:让画笔下的花草树木都“说话”》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《孙冬冬 石至莹:让画笔下的花草树木都“说话”》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/76610.html