无论对于演奏者还是欣赏者而言,马勒的名字都绝对谈不上是一个“友好”或“平易近人”的词语。

原因无它,怪只怪在这位浪漫主义后期的作曲大师的创作生涯中,除了少数室内乐和一些声乐套曲外,就只写了十多部庞大、艰深得令人生畏的交响曲。

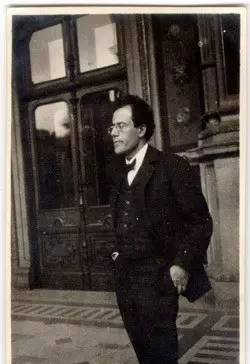

马勒和那位木讷而又自卑的布鲁克纳不一样,他曾自信而骄傲地宣称“每一部交响曲都是一部‘第九’”、“我的时代终将到来”。他在指挥艺术史上的地位同样光彩夺目,他在维也纳歌剧院大刀阔斧地改革,掌握住了乐队、合唱团、歌剧演员曲目的生杀大权,还将权力的手伸向了剧目制作、舞台设计、人事管理等各个角落。他实施极为严苛的排练制度,开创了“独裁式指挥”的先河,为后辈的托斯卡尼尼、莱纳、卡拉扬树立了榜样。

来看看马勒开创的这些在当时视为极端激进的理念,他的自负可见一斑:

“指挥不只是听命于剧院的雇员,指挥应该是剧院的中心,通过严格、系统的排练,将演员、合唱团、乐队高效地统筹于权利之下,来保证演出的统一性和高水准。”

“指挥不只是打拍子的人,指挥是音乐的最高诠释者。没有不好的乐团,只有不好的指挥。”

“迟到的观众,必须等到合适的间隙才能入座。”

“交响曲乐章间禁止鼓掌。”

1916年3月2日,斯托科夫斯基指挥费交在美国首演马勒《第八交响曲》↑

然而这样一个才华横溢且骄傲自负的人,即使身居高位,也注定不受人待见,况且马勒骨子里还是一个彻头彻尾的悲观主义者。

他至少亲眼目睹了五个兄弟姐妹在童年夭折,他在而立之年失去双亲,婚后女儿离世,妻子出轨,而犹太人的烙印使他终生生活在排挤之中。

“我是个三重意义上的无国之人:在奥地利,我是个波西米亚人;在德意志人眼里,我是奥地利人;在整个世界中,我是一个犹太人。到处被看作闯入者,在任何一个地方都不受欢迎”。

按照他自己的说法,自己的十部交响曲(第一到第九和《大地之歌》,当时还未写第十)是一个极端孤独之人的整部“精神流浪史”或“灵魂放逐史”,而《第一交响曲》,就是这部灵魂放逐史的开端。

第一号交响曲,对于每一个作曲家来说都具有非凡的意义。而这个年轻人的第一部交响曲无论在人文还是技法上都达到了相当完美的境地。巴赫的对位逻辑、贝九的崇高精神、布鲁克纳连绵不绝的雾状的气氛音响、瓦格纳充满戏剧性和游移不定的动态感……所有的一切技法都为展现人与大自然融为一体的音画般意象而服务。作为隐喻,他将曲名题为《巨人》(Titan,泰坦,古希腊神话中的巨人族)。

若想为马勒的交响曲撰写导赏,按照音乐的发展进行流水账式的描绘可能不是可取之道,姑且罗列一些关键性的点,总谱的图示只是辅助性的作用,听众只需按照音频段落出现时间的提示去欣赏,就足以把握马一的脉络。

在第一乐章弦乐泛音开头的引子中,起初由短笛、单簧管、双簧管合奏出的向下四度动机是全曲最重要的材料之一,意为“杜鹃啼鸣声中展示大自然的宁静”,这个动机渗透进全乐章的每一个角落。

第一乐章引子中,第二个值得注意的动机2,第一次出现在总谱47小节的弦乐低音区,可在第一乐章音频2分20秒处听到:

这个动机伴随着定音鼓出现,缓慢的上升趋势似大地的脉动声,它和我们一会要讨论的第三乐章有千丝万缕的联系。

第一乐章的主题自大提琴59小节起(音频第3分钟),大管错开四拍进行模仿。这个主题选用了马勒声乐套曲集《旅行者之歌》的第二首《今晨我穿过原野》,来表现大自然充满活力的青春朝气,试品味该艺术歌曲和第一乐章主题的共同点:

副题自135小节出现在木管声部(4分35秒),以木管乐ff力度的齐奏作为其鲜明的特征,更多的动物和植物醒来,百花齐放,鸟语花香。值得注意的是,圆号声部的《清晨我穿过原野》主题也同时出现,两者形成对位,听众应注意把握这种感觉。

值得注意的是,在第一乐章后面,起初有一个《花之圆舞》乐章,这是一首情绪热烈而有带着满腔伤感的小曲,马勒的朋友斯坦尼塞将其形容为“一首小夜曲,它飘越月光映照的莱茵河,飞向玛格丽特所住的城堡”。

1896年马勒指挥柏林爱乐乐团演绎此曲时对总谱进行了删改,此乐章被删除,不过在20世纪下半叶之后也逐渐有指挥恢复了这个乐章。总体来说,五乐章的版本如今仍然偏少。

在这里可以给大家听一下这个乐章,这个版本是小泽征尔指挥波士顿交响乐团的,与之前四个乐章库贝利克指挥巴伐利亚广播交响乐团的版本不同。

马勒这样做的动机尚无定论,他去掉了这个恬静的片段,或许是想让音乐更加紧凑,但却大大地削弱了马一的抒情性,所以这是一个见仁见智的问题。不过据小编得知的消息,此次湖交采用一贯的做法,也删掉这个乐章。所以我们在此次讨论中以谐谑曲作为第二乐章。

第二乐章谐谑曲开头大提琴与低音提琴合奏出的鲜明节奏型,以及随后出现的管乐主题,都来自第一乐章的四度引子:

马勒曾说:“这里采用了带有奥地利山岳地带约德尔调的舞曲气氛”。试比较第二乐章和之前第一乐章的开头,四度动机从静到动,大自然从逐渐复苏变为狂欢的载歌载舞:

还记得我们刚才在第一乐章引子中提到的动机2吗?从这个材料的形态来看,是以先向上级进再下三度的方式构成,从听感上很容易让人联想到第三乐章的“两只老虎”主题。

在第三乐章中,马勒将低级体裁的儿歌的小调版(《雅克兄弟》,在中国逐渐衍化成了《两只老虎》)和髙级体裁的卡农技法糅合到了一起,主题在呈示部先后12次叠加,竟然变成了一个长长的、声部庞杂的卡农曲,完美地反讽出了假惺惺的动物们为猎人送葬的画面。

法国画家雅克·卡洛漫画:《猎人的葬礼》↑

而第四乐章是象征着人类(小调)与自然或命运(大调)的搏斗,听众会通过色彩的逐渐变化(f小调→D大调)感受到人类逐渐被彻底击败的悲剧性过程。相信很多人会觉得这部作品是一个“happy ending”,其实不然,人类是以失败的结果收场。马勒亲自这样解说:“在我们论及的这个地方,乐曲的结尾只是表面上的(完全意义上的虚假结尾)。我的意图是表现这样一种斗争:当每个人认为胜利近在眼前时,它实际上却遥不可及。”

末乐章的这种告诫味的结局,其实早已脱离了第一交响曲的范畴。按照这部灵魂放逐史的走向,真正的精神胜利还需要有一个触及本质内容的彻底停顿。恐怕马勒认为,《第一交响曲》的主人公需经过《第二交响曲》的“复活”才能最终得胜,当然,这将又会是一个新的征程。

最后引用阿诺尔德·勋伯格的一段话作为结尾:

“实际上,将要形成马勒特性的任何东西都已显现于《第一交响曲》之中了……他在这里展示出他对大自然的热爱和对死亡的思考。”

文:刘恩丞

曲目

贝多芬《降B大调第二钢琴协奏曲Op.19》

1.《马勒第一交响曲:一部灵魂放逐史的起点!》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《马勒第一交响曲:一部灵魂放逐史的起点!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/jiaoyu/9869.html