来源:国馆(ID:guoguan5000)

有的人“死”了,才真正开始活。

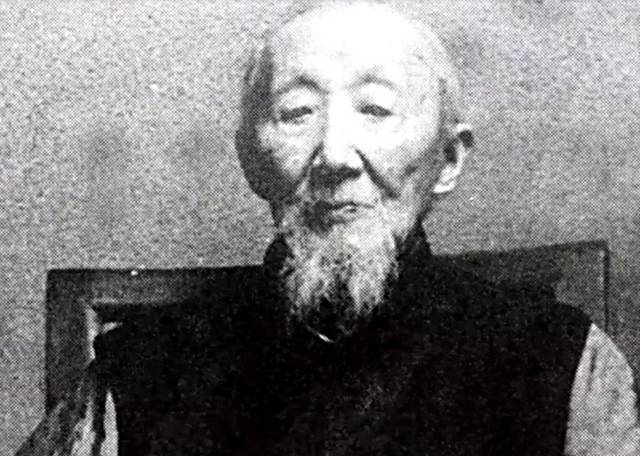

马相伯,复旦大学的创始人。

1939年,他100岁,客死在越南谅山。

临死前,他说:

“我是一只狗,只会叫,叫了100年,还是没把中国叫醒。”

他不仅是一只狗,还是一只生在乱世,长在乱世,死在乱世,丧家的,老狗。

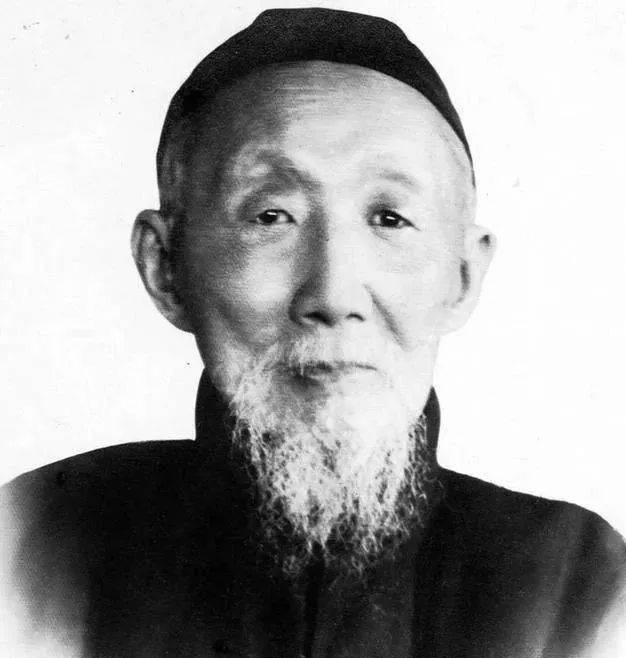

马相伯

一个年近花甲老人的绝望

1897年,马相伯58岁,年近花甲。

他的妻子和大儿子,刚死于山东老家的一次海难,留下出生刚六个月的孙女儿马玉章。

随后他虔诚的天主教徒母亲去世,临终的遗言是:“我的儿子是神甫,你既然不做神甫了,那我也不认你这个儿子。”拒绝与他见最后一面。

他自己本来一心救国,将大半生的精力都投入到李鸿章主持的洋务运动中。无奈那注定是一场失败的运动。

甲午中日战争爆发,北洋舰队覆没,洋务运动彻底破产。

国没救成,倒是跟着李鸿章一次又一次签订了丧权辱国的不平等条约。全国人民都骂他是汉奸、走狗。

不久,八国联军侵华,同样作为李鸿章门客的弟弟马建忠,帮李鸿章起草文书,被活活累死。

国破家亡。他感觉到自己也命不久了。

至亲的人相继离去,母亲临死的决绝,自己一生碌碌无为,身败名裂。

马相伯万念俱灰。哀莫大于心死。这时候的马相伯,实际上已经“死”了。

60多岁时的马相伯

马相伯将自己的所有财产,包括3000亩田产,以及现金、古董等值钱的东西全部捐给上海耶稣会。

不仅财产,还将自己尚未成年的一儿一女也交给教会代为抚育。

将子女托付给教会,则说明他已经做好“了无牵挂”的准备。

他对乱世绝望,对自己绝望,对将来绝望。

“时势空隙,来风莫测,以免累后人。”

他时刻准备着,带着一身时代强加于自己的耻辱离开。

但他还有最后一丝希望,最后一点挣扎。

那就是通过教育唤醒国人。

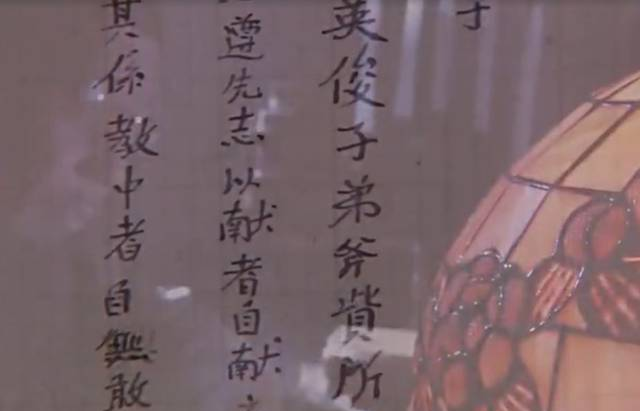

他在捐献字据上声明:

“愿将名下分得遗产,悉数献于江南司教日后开中西大学堂收管,专为资助英俊子弟资斧所不及……”

“自献之后,永无反悔。且系先人所遗名下私产,故族中一切人等,毋得过问。”

(源自《中国近代思想家文库·马相伯卷》之《捐献家产兴学子据》)

马相伯捐献财产字据手抄件(部分),存于上海档案馆

说得很清楚,捐献的财产归教会日后筹办中西大学堂所用,目的在于资助那些品学兼优但无钱读书的人。

他还特意严正声明,这是他自己的私产,他人无权过问。

态度之明确,之坚决,可见一斑。

此时的马相伯可能不会想到,他将还有40多年的时间,亲自为中国的教育事业奔走呼号。

他更不会想到,正是他余生的40年,为中国的教育事业,为中华民族的觉醒,为中国的国家命运,在伸手不见五指的黑暗中燃烧了自己,点燃了一线亮光。

马相伯最有价值的人生,原来从他六十岁“死亡”那一刻起,才真正开始。

绝望中的希望

在教会看来,马相伯的巨额财产只不过是他为自己曾经离开的背叛而做的赎罪。至于办学,他们根本不在乎。

不过也不好公然耍赖。

第一次机会出现在“戊戌变法”。梁启超邀请马相伯在上海建立一个译学馆,将西方一些先进的思想介绍到中国。然而计划还没开始实施,仅仅一百天后戊戌变法就以失败告终。

但此时已经年过中年的蔡元培是南洋公学(上海交通大学的前身)的总教习。因为不懂拉丁文,影响到了他阅读一些西方著作。

而马相伯不仅会拉丁文,还会其他总共7种西方语言。

蔡元培来找马相伯学拉丁文。但是马相伯说:你一个人,又人到中年,学了能有什么用呢?

言下之意,他希望能够让更多的人,特别是年轻人来学,带他们放眼看世界。

因为他意识到,办教育,培养人才,才是国家的希望。

于是,蔡元培找来24个年轻人来一起学拉丁文。

蔡元培

马相伯不仅仅教他们拉丁文,而是将自己平生所学倾囊相授,包括哲学、逻辑学、数学。

这些学生日后同样成为了影响一个时代,流传无数个时代的天之骄子:

蔡元培、黄炎培、李叔同、胡敦复、邵力子……

任何一个人站出来,都是那个时代大厦的一根顶梁柱。

来求学的人越来越多,加上南洋公学又闹学生运动,一百多名学生集体退学,无学可上。

马相伯办学的机会成熟了。

黄炎培

邵力子

震旦学院因此成立,马相伯担任院长。

那是1903年,马相伯已经是个63岁的老人。

这是一个值得记住的日子。

复旦大学的前身,震旦学院,在这一年诞生。

更重要的是,马相伯之所以是后来我们所知道的马相伯,其实以此为开端。

马相伯创办的震旦学院的校舍

1903年,马相伯和震旦学院第一批师生合影

燃烧自己点亮一束光,照亮一个黑暗的时代

震旦学院成立的时候,流亡在日本的梁启超抑制不住兴奋之情说:

“吾今乃始见我国的第一完备有条理之私立学院。吾喜欲狂。”

马相伯一不小心,为中国的现代教育事业打开了一扇门。

马相伯很多思想在震旦学院的办学理念中得以充分体现。很多不仅仅在当时十分超前,也正是现在我们依然或缺,需要反思的。

在办学理念上,马相伯极力主张“学术独立,思想自由”,拒绝以行政、宗教的名义干涉教学。

他还第一次在中国提出了文理并重,明确提出要注重科学,特别是要研究近代科学。

他还注重训练学生严谨的逻辑思维,并亲手编订我国最早的形式逻辑学教科书。

这一切,在今天似乎已经是耳熟能详,但在100多年前的中国,绝对是超前到不可想象的另类。

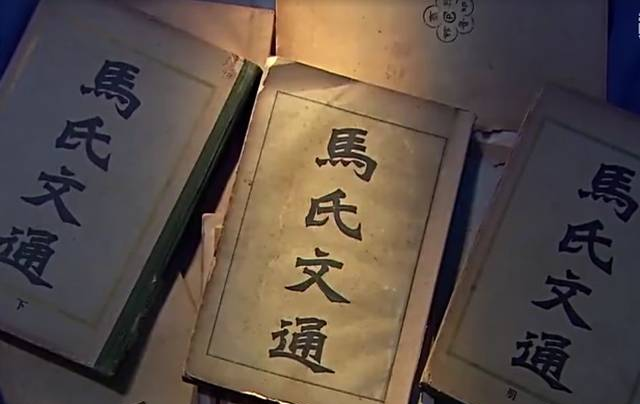

马相伯和弟弟马建忠合编的中国第一本语法教科书《马氏文通》

而马相伯对“有教无类”这四个字的践行,则是在今天依然难望其项背的。

拿震旦学院招生制度来说:

报考的学生最好是中文和外文俱优,但如果只有一门比较好,或者除此之外其他学科有特别专长的,也可以酌情录取。特别强调中文不好的学生,需要在校期间补上来,故意不好好学中文的,“随时屏斥”。 报考的学生不一定要从低年级开始读起,而是可以根据自身已经具备的学识,按实际情况插班就读。 有学识,但是没有钱缴纳学费的学生,可以由人推荐入学,试读一个月,只要学习合格,就可以免费读书。毕业之后,留校半薪工作两年即可。 已经交齐学费,但是学习不合格的人,扣除住宿、伙食费用之后,随时予以劝退。后来国民党的元老级人物于右任,当时因为写诗讽刺慈禧太后,是个被通缉四处流浪的通缉犯。

但马相伯欣赏他的才学,不仅为他提供避难所,还让他免费读书。

这就是马相伯,在专制而恐怖的清朝,他敢冒杀头的危险,免费收留一名朝廷钦犯读书。

我们今天却依然没有摆脱唯分数论的应试怪圈。

回头看看马相伯,实在是让人汗颜。

于右任和马相伯

马相伯作为院长,却把学院的管理全权交给了学生。

震旦学院的行政管理由学生选举产生,完全自治、自主。

这在还讲究“君君、臣臣、父父、子子”的晚清,简直是无法无天的异类。

就算是在今天,也少有人有此远见,有此魄力,有此胸襟。

马相伯和震旦学院师生合影

不过,他很快就得到了反馈。

马相伯坚持教育独立的思想,触犯了教会的利益。

教会觉得既然是教会主导办的学校(虽然钱是马相伯私人在几年前就捐赠的),就必须要学生遵从教规、学习教理。

但马相伯却坚持教会不应该干涉学生的信仰自由和办学独立。

矛盾不可调和。

教会想驱逐马相伯,竟然无耻到让他“无病而入病院”,变相将他软禁在医院里。

这个时候,学生自治的效果就显现了出来。

独立自主的学生,可不是懦弱无能的软蛋。

他们有着强烈的反抗精神。

学生会主席沈步洲在讲台上放了两卷纸:退学的学生在一边签字,留下来的在另一边签字。

132名学生,130名学生选择退学。

退学的学生以于右任等7人为代表,来到医院找到马相伯:“马院长,我们退学了,但我们还要读书。”

看着学生的签名,马相伯老泪纵横。

震旦学院是办不下去了,捐给教会的钱也拿不回来了。

年近古稀的马相伯,带着学生在上海大街上游走,像摇尾乞食的流浪狗,希望有人资助办学。

一个年近古稀的老人,在近千万平方公里的国土上,为了100多名学生,想找个摆课桌的地方而不得,这实在是一件有失颜面的事情。

丢的不是马老先生的颜面,而是我中华民族的颜面。

马老先生只是想尽自己一份努力,找补一点回来。哪怕他得像一条乞食的狗摇尾乞讨。

皇天不负有心人。

经历数月奔波,终于得以在吴淞废弃的提督衙门,破破烂烂如废墟一般的房舍里,重新办学。

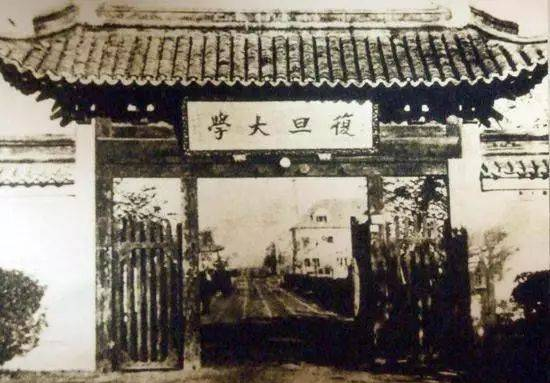

复旦公学老校门

1905年,复旦公学正式成立。

“复旦”一词,取自《尚书·大传》“日月光华,复兮旦兮”,也有恢复震旦的意思。

复旦公学的办学思想、管理制度完整继承了震旦学院的精髓,全国各地的学生慕名而来。

百年名校复旦大学,就此诞生。

马相伯在中国教育史上描下了浓墨重彩的一笔,在那段黑暗的中国历史中点亮了一束光。

教会的蛮横与无赖,实在可恶。

马相伯能够在年近古稀之年,各方奔走呼号,创办复旦,可谓大快人心。

也正是在这个时候,马相伯才彻底摆脱了汉奸、走狗的骂名。

此时,他已经66岁。

19世纪20年代复旦大学校门

如一只丧家老狗哀嚎

60岁后的马相伯,将毕生的精力都投入到了中国的近代教育事业中。

大儿子死时,孙女儿马玉章才六个月。他的学生邵力子等人凑了1万块钱给马相伯,那是给马玉章长大后做生活和读书用的。马相伯转手却将钱捐了出去,做了创办启明女校的经费。

如果在和平年代,马相伯应该就这样在教育战线辛勤耕耘,死而后已。

但他偏偏生在乱世。

马相伯捐献孙女生活费建立的启明女校

清朝灭亡后,民国是黎明前的黑暗。

日本铁蹄踏破国门,中国人民更是生活在水深火热之中。

马相伯为抗日救亡奔走呼号,被誉为“呼号抗日老青年”。

马相伯手迹:还我河山

淞沪会战打响前夕,复旦大学被迫内迁到重庆。

马相伯已经接近100岁,本该安享晚年,享受天伦之乐的年纪,却不得不在家人的带领下,逃出上海,辗转流亡到广西、云南。

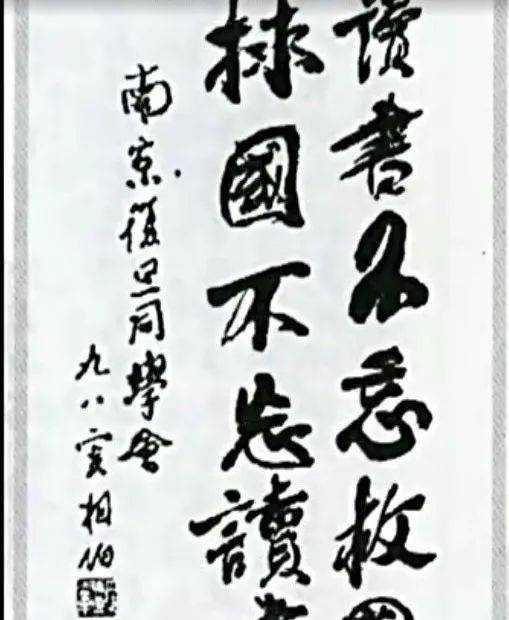

途中,他多次发表演讲,勉励自己同样四散逃亡的学生“读书不忘救国,救国不忘读书”。

抗战期间,迁到重庆的复旦大学

马相伯在逃亡途中勉励学生的手迹:读书不忘救国,救国不忘读书

就在逃亡途中,马相伯迎来了自己99岁生日。

中共中央从延安发来贺电,称之为“国家之光,人类之瑞”。

国民党当局在当时的陪都重庆为其举办寿宴,称誉他为“爱国老人”。

在历史上,同时受到国共两党如此高赞誉的,恐怕再难找第二人。

马相伯先生将寿金全部捐出用作抗日经费,并在写给学生们的信中道:

“国无宁日,民不聊生,老朽何为,流离异域,正愧无德无功,每兼多寿多辱……愿拼老命和爱国人民一道抗日救亡。”

人人都以健康长寿而庆幸和骄傲,而马老先生却感觉到越长寿,遭受的屈辱越多。

即使如此,他“愿拼老命”,抗日救亡。

“老骥伏枥,志在千里。”

多么豪情,又是多么无奈!

此时的马相伯,正如自己所说,就是一只丧家之狗,而且是一只日薄西山的,流浪在外无家可归的,老狗。

2000多年前,孔子为了一个“礼”字周游列国,奔走呼号。一天,他在和弟子走失,独自一人站在郑国的东门等待,有人说:“东门有人,……累累若丧家之狗”。孔子听说后,欣然大笑:“确实,确实!”

时隔两千年,马相伯和孔子是如此相像。

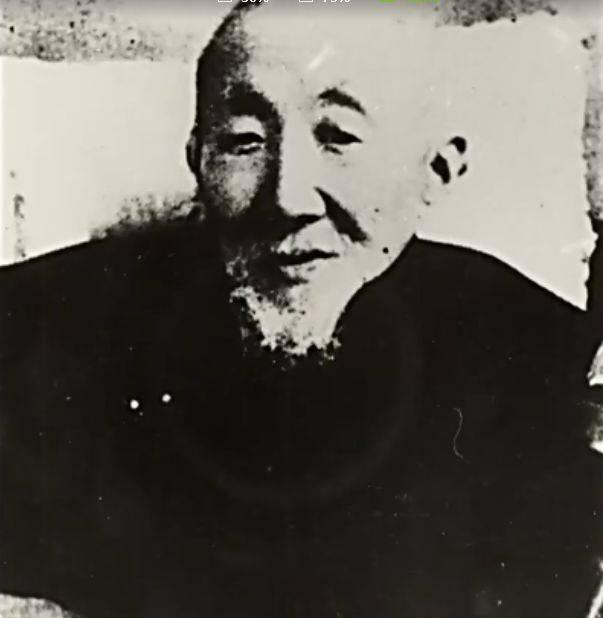

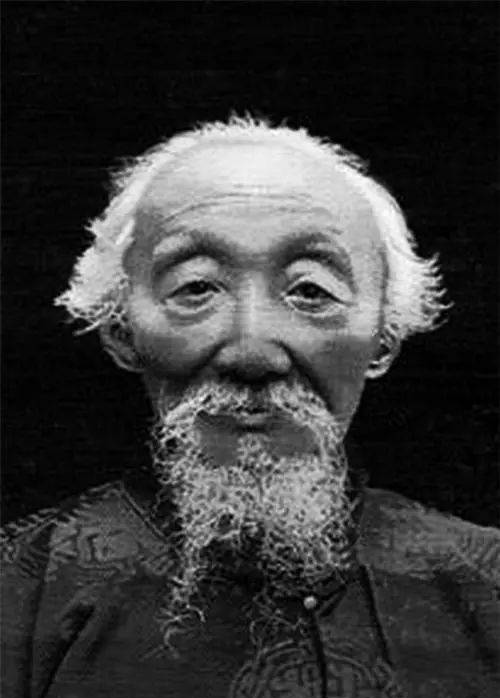

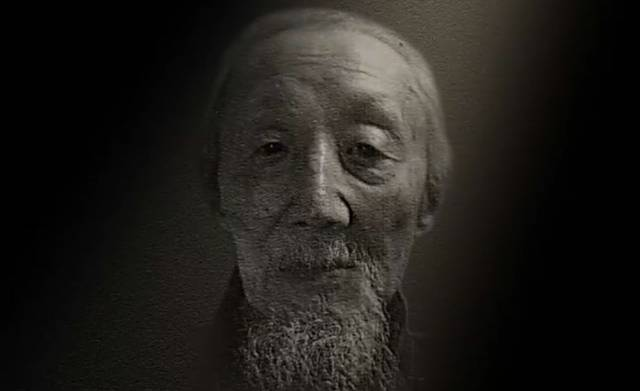

1937年,98岁的马相伯

大师的陨落

马相伯在逃亡的过程中,有一个强烈的愿望:一定不能逃出中国国境。

无奈随着抗日局势的恶化,西南地区也变成了前线。不得已,家人只好带着已经100岁的马相伯老人逃到越难的谅山。

马相伯病重,家人并不敢告诉他现在身在异乡,只好骗他说仍然在中国西南境内。

1939年11月,正是中国抗日战争最为艰苦的阶段。

一天,马相伯听到了湘北大捷的消息。在异常兴奋中,他永远离开了这个世界。享年100岁。

马相伯墓碑

马相伯临死前把孙女儿马玉章叫到跟前,对她说:“爷爷什么也没给你留下,原本属于你的钱也没给你留下(前文提到的他的学生为马玉章筹备的一万生活费)。你恨爷爷吗?”

马相伯确实什么也没给孙女儿留下。但是他留给了中国人很多。

他死在越难谅山,但家人一直骗他说还在中国境内,临死不知身是客。

他一心关心抗战,临死前听到了湘北大捷的消息。

这算是上天对他尚存的最后一丝怜悯吧。

马相伯的孙女——马玉章

人模狗样的人多,赤胆忠心的狗少

1840年,马相伯出生,正是西方列强用炮火轰开中国国门的时候,是中国近代百年屈辱历史的开端。

生于天主教家庭,很早就接受了西方近代现先进思潮和普世价值。他寄希望于通过思想改变中国民众,但他的那些思想都太过于超前,根本行不通。

人到中年的马相伯决定投身政治,希望通过政治路线救国。无奈,他天主教的身份根本得不到晚清政府的信任,只好和弟弟一起在李鸿章府上做了一名门客。

具体来说,他寄希望于利用自己一身才华,通过洋务运动,将西方先进的思想和技术引进中国,实现强国的梦想。

然而谁会想到,精通七国语言的马相伯做得最多的就是跟着李鸿章奔走于各大谈判桌,充当翻译,签署一个又一个的丧权辱国的不平等条约。

全国上下都骂他是汉奸,是李鸿章的走狗、看门狗。连母亲过世之前,也拒绝和他见面,更拒绝人他的这个儿子。

40岁的马相伯

19世纪末,中日甲午战争爆发,年近花甲的马相伯发现中国“没有杀敌之兵,只有杀民之兵”。北洋舰队全军覆没,也标志着洋务运动彻底失败,更标志着马相伯一生的失败。

这辈子的黄金时间已经过去。不出意外,迎接他的应该是死亡。

一生致力于救国图强,临死却要带着汉奸、走狗的骂名。

但他依然还留有一线希望,试图通过教育来唤醒中国人。于是,出现了前文所说的马相伯和震旦、复旦的故事。

晚年伏案写作的马相伯

“天地不仁以万物为刍狗。”

马相伯就生在、长在、死在这样一个“天地不仁”的时代。

他说自己是一只只会叫的狗。

但他的一生都在努力让华夏子孙能够像人一样活着。

他自己更是不仅活成了人的样子,而且是巨人。

万众敬仰,永世不朽。

如果他说自己是只狗,那大部分人实在是不敢说自己是个人。

毕竟人模狗样的人实在太多,马相伯这样赤胆忠心的狗太少。

上海城市人物雕塑:马相伯

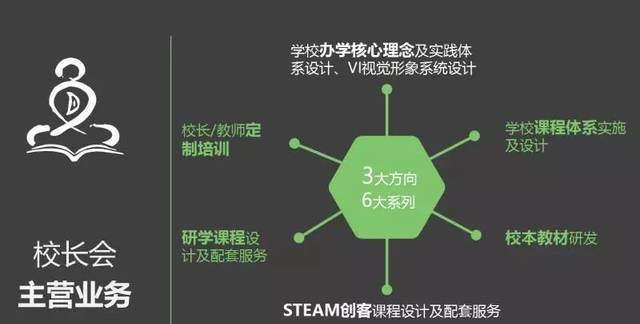

编辑:校长会(xiaozhangclub)

本文来源:国馆文化,最中国的文化微刊。用文化修炼心灵,以智慧对话世界,在这里,重新发现文化的魅力。国馆2018重磅新书《图说二十四季节》正在销售中。

1.《复旦大学校长:值得过的人生,从死亡开始》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《复旦大学校长:值得过的人生,从死亡开始》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/junshi/20222.html