王光美墓位于湖南省会长沙宁乡县境东南的花明楼。花明楼取名源自古诗意境,初唐诗人王维有诗云:"柳暗百花明,春深五凤城。" 宋代诗人陆游也有诗句:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

据清代《宁乡县志》载:“昔有齐公,择此筑楼,课其二子攻读其中,闻楼上书声琅琅,楼下柳暗花明,遂将其取名为‘花明楼’。”

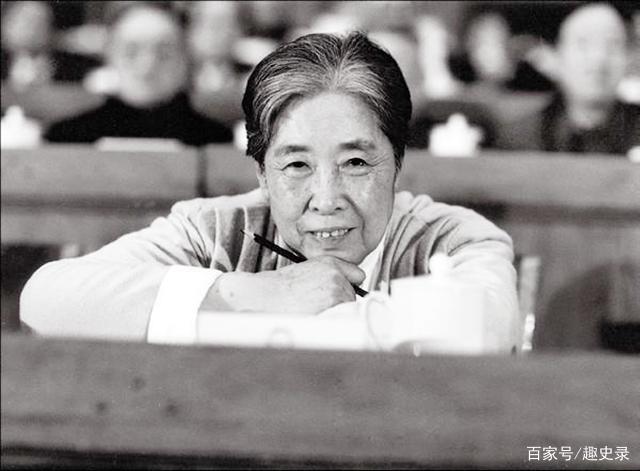

王光美的一生也与之暗合:少时立志读书成为居里夫人,青年投身革命事业,中年与丈夫刘少奇风雨同舟,晚年全心奉献给慈善公益事业。她的一生浓墨重彩,大起大落又柳暗花明。

她死后,葬于刘少奇家乡,无字墓碑寓意深远,与刘少奇铜像相望。

一、王光美墓与刘少奇铜像遥相呼应

花明楼位于靳江河畔,东北与岳麓区接壤,西南与湘潭市、湘乡市相邻,东距省会长沙20公里,南距毛泽东故里韶山30公里,西距县城34公里。

花明楼旅游区为国家5A级旅游景区,占地近七百亩,双狮岭低山环绕,山泉顺山而下,山谷中水渠与靳江交流,山清水秀,空气清新,景色怡人。

这里有伟大的马克思主义者和无产阶级革命家、已故前国家主席刘少奇的故居,刘少奇同志纪念馆也设在这里,是全国爱国主义教育基地之一。

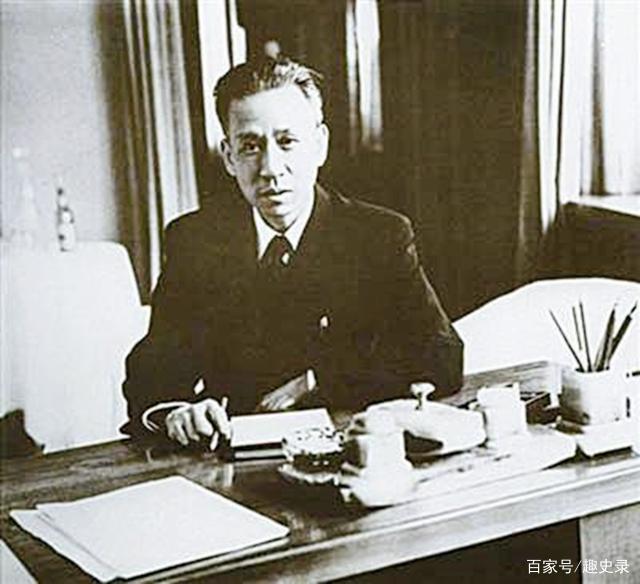

刘少奇故居牌门正对面的宽阔广场,有面南而望、昂首挺立的刘少奇铜像。

铜像连同底座共有7.1米(基座高3.1米,铜像高4米),此寓意刘少奇同志人生度过的七十一个春秋岁月。铜像外着大衣里着中山装,戴着围巾,一手叉腰,一手握拳,面带微笑目光坚定望向前方。

铜像四周有雪松、桂树、松柏掩映,绿草盆景,四季春色,整个像区庄严肃穆,令人肃然起敬。

与刘少奇铜像遥望相视的是他的夫人:王光美的墓地。出广场前行,沿山下的小路走上几百米,穿过一方水塘,一条石径通向前方,这就是新中国的开国元勋刘少奇夫人王光美之墓,墓地环境非常优美、宁静。墓地与刘少奇铜像遥遥相望。

沿途没有任何路标和指示牌,给人感觉非常低调,如果不注意很容易被忽略。墓地周围都是茂密的松柏,整块墓区嵌于一片绿色的海洋之中,高大的墓碑立于中间。

墓碑按其子女们的意愿,由中央美院著名教授张得蒂设计。

巨大的墓碑是由一块洁白的大理石和一块褐色的大理石组成,褐石在下白石在上,褐石上雕刻着山峦的形象上面还有一双紧握的手,白石雕刻着刘少奇王光美夫妇侧身相依,遥望远方的情景,上面的雕像惟妙惟肖栩栩如生。

环绕一圈却发现巨大的墓碑上没有任何落款和装饰,原来这是一块无字墓碑。整个墓地设计严谨,注重细节表达,与景区各景点遥相呼应,互为辉映,寓意丰富深远:侧身相依的身影和紧握的双手已经表达了这对革命夫妻风雨同舟荣辱与共的伉俪情深,何需多言。

王光美一生淡泊名利,一心想干点实事,在墓碑上写上一些歌功诵德的事迹,也违背了她的心意。这就是王光美传奇人生的最后归宿。

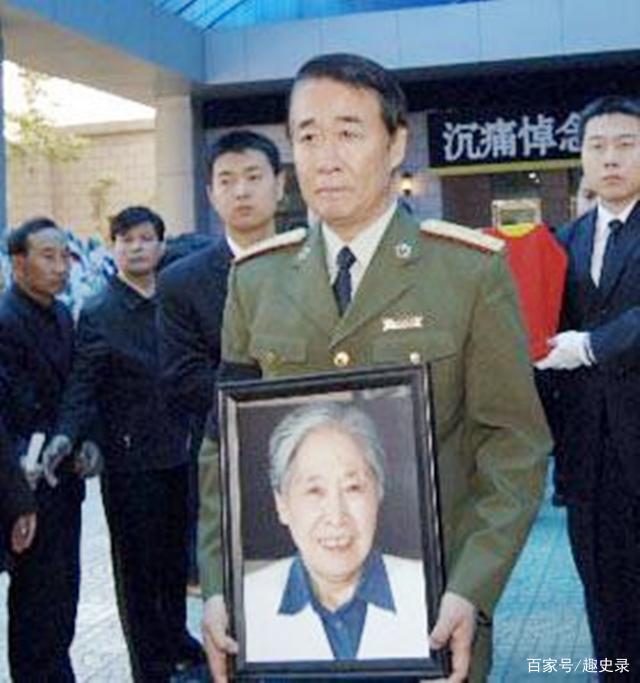

2006年10月13日凌晨,王光美在北京因肺部感染引起心脏衰竭病逝,享年85岁。在王光美追思会上,当儿子刘源代表所有子女,把母亲的抚恤金和积蓄共15 万元捐献幸福工程时,王光美魂归何处就引人关注。

子女们说:“这是我们自己的家事,就由我们几个子女来办吧!”王光美逝世后骨灰一直保存在儿子刘源家中,后来由子女们遵从她生前愿望安葬在花明楼。

二、夫妻相识于革命圣地延安,相知相守二十载

王光美和中国共产党有着极深的缘分,她出生于1921年9月26日,在她出生前两个月,中国共产党在上海创立。

王光美兄妹童年时,就知道他们有三位长辈是中国革命的先烈。母亲董洁如常常对他们讲,当年军阀张作霖逮捕中国最早的马克思主义者、中国共产党创始人之一的李大钊先生时,董洁如的三位亲属因信仰马列主义,一同被捕,1927年4月28日光荣就义。

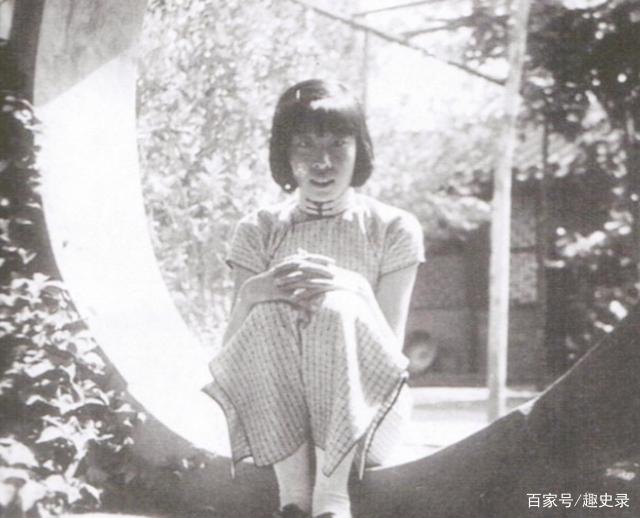

王光美从小勤奋好学,酷爱物理,两次获得诺贝尔奖的居里夫人是她学生时代的偶像。

她以优异的成绩考入辅仁大学就读数理系,本科读光学专业,研究生学的宇宙射线,1945年毕业后留校成为物理研究所的助教,曾想出国留学读博专研物理。王光美最终并没有走上学术的道路。

1946年,美国政府前陆军参谋长马歇尔做为“总统特使”在北平成立“军事调处执行部”,因受共产主义进步思想影响,当时还不是共产党员的王光美在北平地下党组织的安排下,到“军事调处执行部”担任英语翻译。

在“军事调处执行部”工作时,中共代表团的一言一行,一举一动深深感染了王光美,1946年8月,“军事调处执行部”宣告失败,中共代表团决定从北平撤退,王光美打定主意追寻自己的理想,1946年11月,她告别父母去了心中的红色的革命圣地—延安。

王光美在年轻时培养了不少爱好,喜欢滑冰,还是学校的篮球员,去延安时,她带了一双滑冰鞋,天真浪漫地设想冬天可以在延河上滑冰。

王光美到了延安解放区担任外事翻译,做为一个大城市到来的年轻人,她有理想有信仰,有天真有浪漫,有学识有修养,有自我的兴趣爱好,这些特质吸引了一生的伴侣刘少奇,也让她的晚年生活平静中闪耀着美丽的光芒。

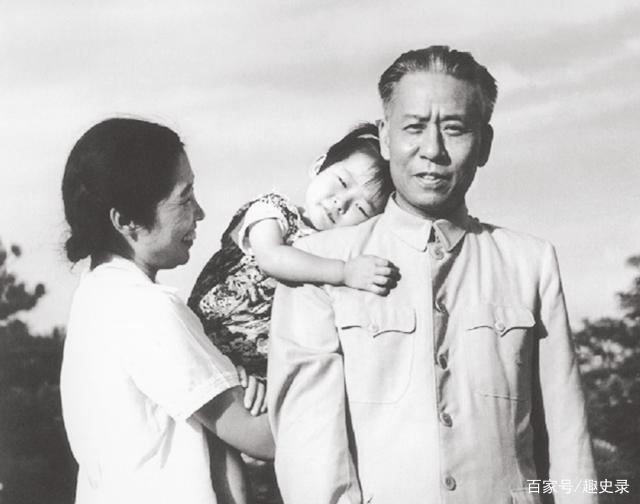

1948年8月王光美加入中国共产党,并与有过五次婚姻的刘少奇在西柏坡结为伴侣。事后,在北平的父母亲才得知她结婚的消息。

做为无产阶级革命家,刘少奇日常生活中力求节俭,一条床单、一条带格围巾即使绒毛都磨光也舍不得丢掉,一用就是十几年。长年艰苦的革命斗争紧张事业让刘少奇习惯于夜间工作,常常工作到凌晨才在王光美的提醒下吃晚饭。

结婚以后,为了让刘少奇能更加专心地处理党和国家大事,王光美担任刘少奇的政治秘书,成为他的得力助手。在完成政治秘书本职工作之外,为了照顾年长23岁的刘少奇,王光美还亲自照料他的饮食起居。

到后来,两人形成了高度默契的工作习惯,他们是相邻的办公室,两人时常隔着办公室说说悄悄话,有时刘少奇在隔壁咳嗽一声,王光美就知道他需要什么,茶杯一响,王光美就知道应该添些茶水了。

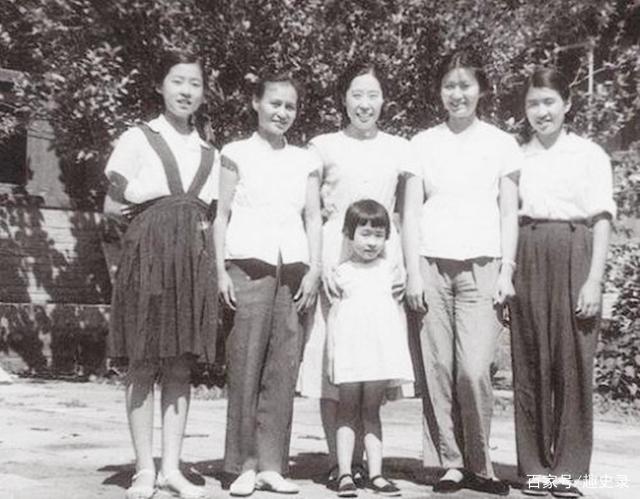

刘少奇有9个孩子,其中有5个孩子是前妻生的,王光美全都视如己出,刘家成为中南海里“最欢实”的家庭。

在王光美怀小女儿时,因身体不适吃不下饭,心疼的刘少奇亲自下厨做了一份撒了葱花的传统湖南做法蒸鸡蛋,这是刘少奇唯一一次做饭,王光美记了一辈子。

刘少奇常夸王光美做饭好吃,其实就是中午的剩菜简单烩一下,他们的女儿都调侃母亲真能糊弄,父亲真好糊弄。刘少奇因为饮食不规律,曾患了严重的胃病,王光美每天陪着刘少奇等他吃晚饭,即使自己得凌晨两三点才能休息。

在王光美的细致照顾下,慢慢地,刘少奇的胃病养好了。

刘少奇、王光美夫妇十分重视对孩子们的思想教育,要求孩子们从小要加强自我修养,树立好理想信念。1963年冬天,刘少奇专门同长子刘允斌等子女们促膝长谈,他鼓励孩子们要立大志,自觉地站在时代潮流的前面,这样的人生才有意义,在困难面前才不会悲观失望。

夫妻俩并不以权威自称,注重言传身教。1964年,刘少奇特意邀请1922年参加安源罢工的工人代表袁品高来北京过“五一”劳动节,因临时公务繁忙,嘱咐王光美领着孩子们去看望。

在袁品高北京的住所见面时,孩子们都穿着打补丁的衣服,当听到上学时孩子们要么走路要么骑自行车,不由感慨道:“这都是因为少奇同志平日里言传身教的结果。”

当袁品高讲述起刘少奇等同志在安源发动工人进行斗争的故事时,孩子们深受感动,立志要学习前辈们的革命奋斗精神。

刘少奇王光美夫妻俩对孩子的人格尊重,常采用循循善诱的教育方法,在外出差时,两人常常给孩子们写信,信中常以商榷而非命令的语气与孩子们交谈,如“我们认为”“我们希望”“如果你认为我们的意见是对的,那么”,与孩子们平等沟通交流。

1963年4月12日起,做为当时国家主席的刘少奇和夫人王光美应邀先后出访东南亚四国:印度尼西亚、缅甸、柬埔寨和越南。在回到昆明稍作休息期间,他们给女儿刘平平写了一封家书。过几天,正在北京上中学的刘平平将在5月13日迎来14岁的生日。

在信中,刘少奇王光美祝贺了平平的生日,也发出了如下期望:希望女儿在满14岁以后认真考虑要做一个什么样的青年。

他们勉励平平不应当只安于中游,不应当马马虎虎地度过青春时期。王光美和刘少奇希望女儿能做一个具有远大的共产主义理想,具有雷锋式的平凡而伟大的共产主义精神的进步青年,这样才能够真正继续承担起革命前辈的革命事业。

三、一生追寻大爱,投身公益无怨无悔

第二届“中国消除贫困奖”于2006年10月17日在北京人民大会堂举行,当国家级“成就奖”颁发给王光美——“幸福工程—救助贫困母亲”公益项目发起者之一时,她并未到场庆贺,此时的王光美已于五天前逝世。

当在会议上宣布这个消息时时,全场起立默哀,许多参会的贫困母亲代表不禁流下了热泪。

为什么与会人员会为王光美哭泣,这是因为王光美是一个有大爱的人:胸怀人民,关心群众。有着这样的大爱,晚年的王光美致力于中国人口福利基金会发起的扶贫计划―幸福工程事业,并担任幸福工程组委会主任。

1994年,国务院扶贫办着力于开展八期扶贫工作计划。基金会经过研究,决定展开救助贫困母亲行动,需要有人牵头组建,这时热心慈善,德高望重的王光美进入基金会的推选名单。当与王光美详细地谈了这个想法后,她立刻答应了下来。

1995年春天,由中国人口福利基金会、中国计划生育协会等发起的旨在帮助贫困母亲治穷、治愚、治病的“幸福工程”行动宣告启动,时任全国政协常委的王光美担任“幸福工程”组委会主任。

王光美当时已74岁高龄,身患癌症已有六个年头。但她并不畏惧高龄和病痛的折磨,毅然为做出了选择:倾其所有,为“幸福工程—救助贫困母亲”积极奔走。

王光美自己积极捐款,还发动身边的家人,甚至包括司机秘书、保姆都为幸福工程捐款。基金会工作人员回忆中印象最深刻有两次捐款,一次是中共中央办公厅老干部局发给她的春节慰问金被她如数捐了出去;

另一次是1997年,当专门资助贫困母亲的“幸福工程”面临资金严重匮乏问题时,王光美捐献了母亲董洁如留下的遗物:象牙雕素面笔筒、青花釉里红缠枝莲碗等,通过拍卖公司拍卖后全部捐出。

家中干了50多年保姆赵阿姨回忆说:“王光美这些年兜里从没超过十块钱,一有了点钱就要捐出去,她早就没有了钱的概念。”王光美将刘少奇的所有稿费和补发工资全部上缴党费,把家中祖上留下的藏品拍卖56.6万元,全部捐给幸福工程。

有一天王光美看到了理应拍卖的藏品其中的一件在家中好好保存着,便问了同住的女儿,女儿辩解道:“我想留下一件作为姥姥的念想,是花了8万元买回来的。”

王光美一时感慨万分,柔声道:“你想留为啥不和我说呢!”她叫住了女儿,感谢她:“我要跟你说句话:感谢你支持幸福工程!”

“幸福工程—救助贫困母亲行动”在王光美奔走倡导的11年间,逐步发展壮大,后来王光美退休之后,将这个计划,交给了自己的女儿,让她继续下去。

目前,“幸福工程”公益项目累计投入资金19.38亿元,在全国有958个项目点,覆盖了全国29个省(区、市),有效地改善了35万多贫困母亲的生活,让她们脱贫致富,惠及人口149万。

四、多次回到刘少奇故乡,晚年追忆终生爱人

王光美一生中到过刘少奇故乡—湖南省会长沙宁乡县花明楼多达6次。

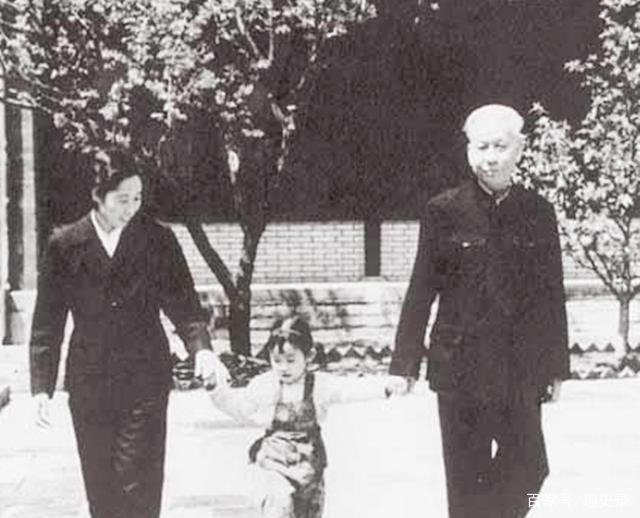

1961年4月1日,王光美作为刘少奇的政治秘书陪同他到达长沙,开始了为期44天的农村调查。5月3日至9日,王光美第一次回到丈夫刘少奇的故乡,两人在花明楼炭子冲老家住了7天6晚。

5月3日深夜,已在湖南多地实地调查了一个多月的刘少奇、王光美回到了花明楼,婉拒了县里安排好的住所,住在了炭子冲刘少奇的旧居。

刘少奇拉着王光美的手,旧居每间房子走遍,很有耐心地介绍各间房子的用处、生产生活工具的名称和用途、当地的一些风俗,还给王光美讲了他小时候的经历和家里的一些情况。

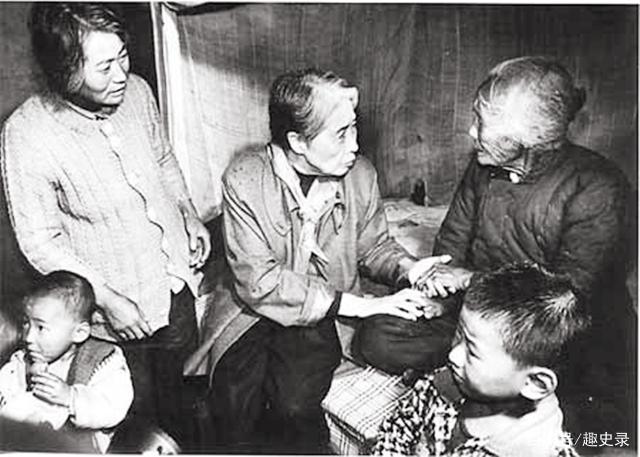

他们没有惊动乡亲们,当第二天刘少奇开始走访调查约人谈话时,大伙儿才知道刘家伢子回来了。王光美第一次出现在婆家乡亲们面前,就留下了深刻印象,每当刘少奇走访调查或开院坝会时,王光美就在旁做好记录,偶尔以流利悦耳的普通话给刘少奇做提醒与参考。

在家乡人民的眼里,刘少奇和王光美既是恩爱夫妻,更是亲密战友。

后来王光美又多次回到花明楼:1983年11月27日,王光美带着女儿刘爱琴、儿子刘源,回到阔别22年的花明楼参加刘少奇故居开放活动。此后,1988年、1993年、1997年、2003年,王光美先后4次来到花明楼祭奠刘少奇。

王光美每一次回到花明楼,有三件事必做。

第一件事是一定到刘少奇故居看一看,走一走。

每一次,她都仔细端详故居里陈列的照片,轻轻触摸陈列物品,好像永远看不够摸不够。故居里的横堂屋是1961年王光美与刘少奇回乡时与家乡人民座谈的地方。每次回来,她都得到横堂屋里坐一坐,她挂念着当年参加座谈会的父老乡亲们。

1997年,王光美与参加过1961年刘少奇回乡调查座谈会的7位老同志在横堂屋里举行了一次别开生面的座谈。时隔多年,王光美一进屋就向大家问好,回忆起1961年刘少奇在这间屋子里与大家座谈时的场景。

王光美和大家一一握手,挨个关心如今的生活情况。她拉着一位身材胖胖的老人的手,还记得他的名字,亲切问候着:“黄仁和,你好啊!”乡亲们的日子越过越好,家乡越来越富裕,王光美十分高兴。

2003年,王光美与儿女们一起回花明楼,大家特意坐在故居的横堂屋长条凳上合影留念。

第二件事是一定会去刘少奇铜像看看。

1988年刘少奇铜像在花明楼故居前的广场落成,王光美每次回来都会前往瞻仰。当献上花篮、深深三鞠躬后,她总会在铜像前久久站立,默默缅怀自己深爱的丈夫和亲密战友,无任何言语可以表达她对曾经朝夕相伴、风雨同舟的爱人丈夫深沉的情感。

第三件事是一定去祭拜婆婆鲁氏。

刘少奇的母亲鲁氏病故于1931年,王光美只在刘少奇保存的母亲画像中见过她,王光美一直对婆婆十分敬重,无论何时,她都好好保存着这张婆婆生前唯一的画像。在刘少奇纪念馆落成后,王光美将珍藏的画像捐赠出来。

1961年,王光美和刘少奇一起到鲁氏的坟前祭拜。每回到花明楼,她都尽量带着孩子们到婆婆的坟地清除杂草,献上苍翠的松柏,祭拜长眠于此的婆婆。她总是对晚辈们说:“我来花明楼,应该来拜婆婆,因为少奇同志很孝敬他的妈妈。”

王光美最后一次回花明楼是2003年11月24日。10月,萧普刚做为当时刘少奇纪念馆馆长,专程赶到北京看望了王光美,邀请她回花明楼参加“纪念刘少奇同志诞生105周年暨花明德育园开园仪式”。

王光美十分激动:“少奇诞生100周年的时候,我就很想回去为他祝寿,后来病倒了没有成行,心里老惦念着。这次我一定回家看看。”

晚年的王光美低调,再加上身体不好,癌症折磨她多年,因此极少出远门。2002年9月曾因腿伤在北京医院病房内疗养,王光美的腿脚不便,平时出行需要坐上轮椅。

但在出席刘少奇同志诞辰105周年纪念活动时,坚持不肯坐轮椅,她说:“大家都是老朋友,哪有大家站着我坐着的道理。”

在为花明德育园开园剪彩时,王光美感谢着纪念馆的同志们将这里建设得这么好,她深情地说:“希望你们把纪念地管理好,利用好,让它发挥更大的作用。”

下午两点,王光美起程回北京了,家乡人民纷纷赶来为她送行。在与大家握手告别后,在上车之前王光美转过身来深情地看着花明楼的山山水水和父老乡亲,没想到的是,这成了王光美与花明楼的永别。等她再次回到花明楼,竟是安眠于此,永远陪伴着丈夫的故乡。

五、结语

1980年5月19日,王光美登上青岛海军101驱逐舰,在刘少奇逝世十多年后,王光美捧起丈夫掺着花瓣的骨灰,低头流泪将刘少奇的骨灰撒向大海。

晚年的王光美带着对丈夫无尽的思念,收集整理刘少奇的文稿和文物,肩负起总结、宣传刘少奇理论和思想的重要责任,她也在多个场合访谈里回顾两个人曾经一起相识相恋相处的生活过往,表达对刘少奇的深深情感。

现在,两人侧身相依,双手紧紧相握。花明楼的松柏无语,只有风过。

参考资料:

书籍《风雨无悔—对话王光美》;

纪录片《档案 王光美与刘少奇的故事》;

纪录片《档案 母亲在路上之王光美的故事》;

电视访谈节目《杨澜访谈录 专访刘少奇夫人—王光美》。

1.《趣史录 王光美墓:葬于刘少奇家乡,无字墓碑寓意深远,与刘少奇铜像相望》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《趣史录 王光美墓:葬于刘少奇家乡,无字墓碑寓意深远,与刘少奇铜像相望》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/lishi/1809753.html