【百件文物说党史(065)】

本文图片均来自抗美援朝70周年展和军事博物馆

本文图片均来自抗美援朝70周年展和军事博物馆

一、决策出兵:“如果过三八线,我们一定过去打”

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。

这是毛泽东不希望发生的事情,因为当时举国上下正在《为争取国家财政经济状况的基本好转而斗争》。

毛泽东预见到,战争转入持久和美国扩大战争规模的可能性日益增大。

中国出不出兵?毛泽东说:“美帝国主义如果干涉,不过三八线,我们不管;如果过三八线,我们一定过去打。”(《毛泽东传》)

9月15日,朝鲜战局发生急剧变化。美军7万余人在仁川港登陆,28日占领汉城,朝鲜人民军被迫战略退却。

10月1日,南朝鲜军越过三八线。同日,麦克阿瑟向朝鲜发出“最后通牒”,要朝鲜人民军无条件“放下武器停止战斗”。

此时“联合国军”在南朝鲜已经集结33万兵力。

尽管毛泽东对出兵已有思想准备,但是,一个刚从战火中获得新生的人民共和国,同世界上头号帝国主义决一雌雄,这个决心难下。

中美两国的国力相差悬殊:1950年,美国钢产量8772万吨,工农业总产值2800亿美元。而当年中国的钢产量只有60万吨,工农业总产值只有100亿美元。美国还拥有原子弹和世界上最先进的武器装备,有最强的军工生产能力。

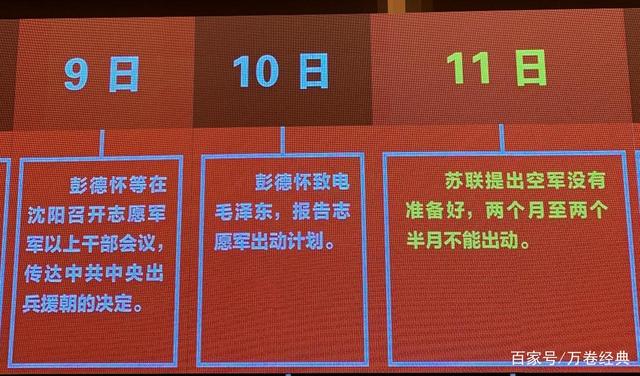

决策出兵的日日夜夜:

10月5日上午,彭德怀表态:“出兵援朝是必要的。打烂了,等于解放战争晚胜利几年。如美军摆在鸭绿江岸和台湾,它要发动侵略战争,随时都可以找到借口。”

最后作出决定,由彭德怀率志愿军入朝作战。

二、战前部署:“争取出国第一个胜仗”

入朝作战誓词:

更名“中国人民志愿军”的命令:

毛泽东和彭德怀决策的电报:

彭德怀在朝鲜战场使用过的工具:

前线战士的决心书:

全国人民是志愿军的大后方:

三、五次战役:“战争准备长期,尽量争取短期”

志愿军连续进行三次战役,十分疲劳,大量减员,要完成第四次战役积极防御的作战任务,困难甚大,亟待补充兵力。

毛泽东提议采取轮番作战。

过去是从国内部队抽调老兵补充志愿军;此后改为以军为单位,成建制地由国内调往朝鲜战场轮番作战,这是抗美援朝战争的一个新创造。

第四次战役把“联合国军”阻止在三八线附近。

“联合国军”在朝鲜战场上连连失利,杜鲁门同麦克阿瑟之间的矛盾尖锐,杜鲁门临阵易帅。

4月11日,第四次战役还在进行中,麦克阿瑟被解职,美军第八集团军司令李奇微接任“联合国军”总司令。

毛泽东对抗美援朝战争总的指导方针,改为“战争准备长期,尽量争取短期”。

第五次战役规模很大,双方兵力都在百万左右(据《毛泽东传》)。

“联合国军”在武器装备方面占有优势,志愿军很难消灭美军一个团左右的兵力。这与国内战争特别是解放战争后期的情况大不相同,那时人民解放军常常整师整旅,乃至几个师几个旅地消灭敌人。

因此,毛泽东提出“零敲牛皮糖”战术:打美英军只实行战术的小包围,打小歼灭战;经过打小歼灭战进到打大歼灭战, “每军一次以彻底干脆歼敌一个营为目标”。

四、边谈边打:“一直打到美帝国主义愿意罢手的时候为止”

1951年5月,美国国家安全委员会向杜鲁门总统提出争取谈判解决朝鲜问题的建议。杜鲁门很快批准。

6月30日,“联合国军”总司令李奇微奉美国政府之命发表声明,愿意同朝鲜人民军和中国人民志愿军举行停战谈判。

1951年7月10日,停战谈判在开城来凤庄正式开始。

但从8月18日到10月22日,“联合国军”向中朝军队连续发起夏季攻势和秋季攻势。同时,在中立区多次制造事端。朝鲜谈判被迫暂时中断,双方又从谈判桌上的较量转到战场上的较量。

志愿军从1952年9月18日起,发起全线性战术反击作战,至10月31日结束,历时44天,歼敌25000余人,志愿军伤亡10500余人(就在这次攻势中,发生了著名的惨烈的上甘岭战役)。

从1953年5月13日起,志愿军又提前发起夏季反击作战,迫使美国在5月25日基本接受朝中方面提案。

夏季反击作战第一阶段基本结束。

1953年初,艾森豪威尔上台,准备扩大战争,在各方面压力下,4月26日重新开始板门店谈判。

谈判即将取得突破性进展时,南朝鲜方面强烈反对。于是志愿军从5月27日起,发起夏季反击作战第二阶段攻势,以打击南朝鲜军为主,取得了歼敌41000余人的战绩。

6月6日,艾森豪威尔致信李承晚,敦促他接受停战协议,提醒他,武力统一朝鲜,只是一个“梦想”。

6月15日,停战谈判的各项议程全部达成协议,按双方实际控制线划定军事分界线的工作即将完成,朝鲜停战谈判就要完成历史使命。

李承晚拒绝接受停战协议,6月18日强行将朝鲜人民军被俘人员27000余人劫往南朝鲜军队训练中心,公然破坏协议,引起世界公愤。

7月13日晚,中朝军队突然发起进攻,迅速突破南朝鲜军的全部前沿阵地,—直打到停战协定签字时为止,共歼灭南朝鲜军78000余人,收复失地167平方公里。7月底,南朝鲜政府被迫发表声明,接受停战协议。

1953年7月27日,朝鲜停战协定在板门店签字,结束了历时三年的朝鲜战争。

五、著名战斗:“现在中国人民已经组织起来了,是惹不得的”

血战松骨峰

1950年11月,参与第二次战役的志愿军第38军112师335团,为追击南逃的美军赶到了松骨峰一带。

一营三连奉命抢占松骨峰北侧的无名高地,截击敌人。三连官兵以百人之力,在无险可守的情况下,阻敌数个师长达十几个小时,为主力部队围歼敌人、夺取第二次战役的胜利争取宝贵时间。

松骨峰阻击战是一次典型的遭遇式阻击战,也是一场最壮烈的战斗。从上午6时打到中午12时,三连剩下6个没有负伤的人,敌人死亡600多,敌我损失之比约为6∶1,胜利地完成阻击任务,使主力部队及时赶来,被堵截的美二师主力、美二十五师、伪一师等敌大部被我聚歼。

鏖战长津湖

第二次战役中,1950年11月27日至12月24日,中美两支王牌军在朝鲜长津湖地区展开了一场激战。

美军:海军陆战队第1师(简称陆战一师)和第3、第7步兵师,以及韩国第1军团,约10万人。

我军:志愿军第9兵团,由20军、26军和27军组成,近15万人。

双方在零下30—40摄氏度的严寒中苦斗20天之后,美军残部在7艘航空母舰的掩护下,利用海路脱离战场。美军王牌部队经历了有史以来“路程最长的退却”。

志愿军在此次战役中缴获的北极熊团的旗帜:

甘岭战役

1952年10月14日起,敌军在上甘岭地区发动空前激烈的“金化攻势”。

金化位于三八线中段,是从汉城地区进攻平康平原必经的铁路枢纽,是必争之地。

志愿军凭借金化地区的上甘岭等要地顽强抗击,粉碎了美军的攻势。这就是举世闻名的上甘岭战役。

上甘岭所在的五圣山,是中朝军队中部防线的战略要地。上甘岭地区的597.9高地和537.7高地,是扼守中部战线的两个前沿要点。

在长达43天的上甘岭战役中,敌人动用一切现代化军事手段,对志愿军阵地轮番攻击。在两座高地和附近地区,集中倾泻了190万发炮弹和5000余枚炸弹,投入总兵力约4万余人。两座高地的土石被炸松一至两米,变成一片焦土。

上甘岭战役,志愿军伤亡11500余人,歼敌25000余人,击落击伤敌机270余架。

美军再次认识到中国人民志愿军的强大攻防能力,再没有发动起什么像样的攻势。

美国新闻界评论说:“这次战役实际上却变成了朝鲜战争中的‘凡尔登’。”

六、战斗英雄:“他们牺牲得光荣”

“战争嘛,总要有伤亡。”

经过毛泽东同意,毛岸英随志愿军总部入朝作战,担任志愿军司令部的俄文翻译和机要工作。

1950年11月25日,第二次战役发起当天,三架美军B—29型轰炸机从志愿军司令部驻地上空掠过,没有投弹。

作了防空准备的人们松了一口气。不料,敌机突然掉转头,向志司驻地投下了几十个凝固汽油弹。

作战室被吞没在一片火海中,正在屋内值班的毛岸英献出了年轻的生命。

彭德怀在当天向中央军委专门作了汇报,短短的电文,写了一个多钟头。

电报到了周恩来手中。周恩来深知这对毛泽东的打击会有多大,不愿在紧张时刻分他的心,便把电报暂时搁下。

直到1951年1月2日,他才把电报送给毛泽东看,并附信说: “毛岸英同志的牺牲是光荣的。当时我因你们都在感冒中,未将此电送阅”。

周恩来的信和彭德怀的电报,由机要秘书叶子龙送给毛泽东。

当时毛泽东正在办公室。信和电报都不长,毛泽东却看了很久。叶子龙一直静静地站在那里。

毛泽东强压着悲痛的心情,说了一句话:“唉!战争嘛,总要有伤亡。”

“你失去了一个儿子,我也失去了一个儿子。他们牺牲得光荣,我们都是烈属。”

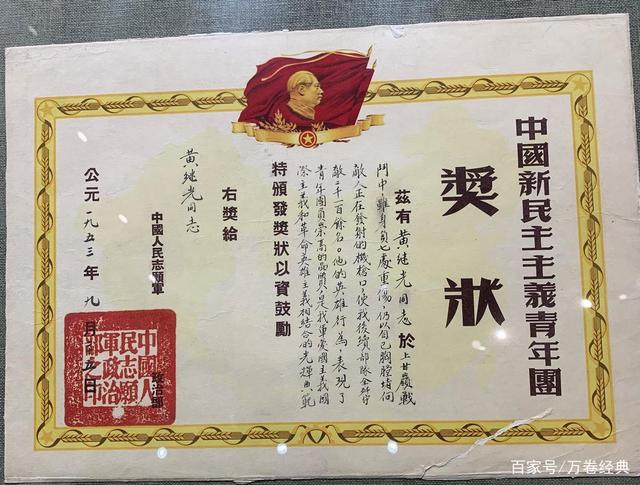

毛泽东与黄继光母亲邓芳芝

毛泽东与黄继光母亲邓芳芝

1953年4月,毛泽东特地请黄继光的母亲邓芳芝到中南海做客。一位烈士父亲的手和一位烈士母亲的手紧紧握在了一起。

毛泽东说:“你失去了一个儿子,我也失去了一个儿子。他们牺牲得光荣,我们都是烈属。”

特级战斗英雄杨根思:

司号员郑起用这个冲锋号吓退敌人:

王海在朝鲜战场上驾驶的功勋战斗机:

我军牺牲总人数:

以下是缴获的美军坦克:

志愿军缴获的白虎团勋章:

伟大意义: “打得一拳开,免得百拳来”

1.《万卷经典 抗美援朝70周年展:每个人都应该看一下,感受中国人的血性》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《万卷经典 抗美援朝70周年展:每个人都应该看一下,感受中国人的血性》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/lishi/1848830.html