十七世纪的“袁隆平”

改变了什么?

400多年前明朝万历年间的一个夜晚,北京宣武门的天主教堂。昏暗的烛光下,一位穿着儒服的意大利人正与一名中年的翰林院庶吉士促膝长谈,间或拿笔在浩繁的纸堆中勾画几个图形。前者是当时声望正隆的意大利传教士、学者利玛窦,另一个则是在朝廷崭露头角的官员徐光启。

△ 17世纪耶稣会士绘制的石板画:徐光启

△ 17世纪耶稣会士绘制的石板画:徐光启两人的合作始于数学巨著《几何原理》前6卷的翻译工作,也开启了徐光启充满传奇的“斜杠”人生——此后,徐氏又翻译了《四书》拉丁文版传向欧洲,尝试引进制造天文望远镜,主持研发西洋火炮抵御清军,受命编撰含有“24小时制”和新版二十四节气的官方历书,晚年官拜礼部尚书、文渊阁大学士……

鲜为人知的是,徐光启这样一位“仰望星空”的科学家,还为后世作出了“脚踏土地”的贡献,影响了几乎每个中国人的饭碗。

那是徐丁忧离官,从京城返回老家上海后。有一次,他听说东南沿海等地从南洋引进了一种叫做“甘薯”的作物,不仅单位面积产量高,而且耐旱耐瘠、充饥管饱,就马上托福建莆田一位客商为其带来种子,在老家法华南(现黄浦区)自设的农业“基地”上试种。经过至少三轮的耕作试验,终获成功,“略无异彼土”,遂逐渐推广至全国。

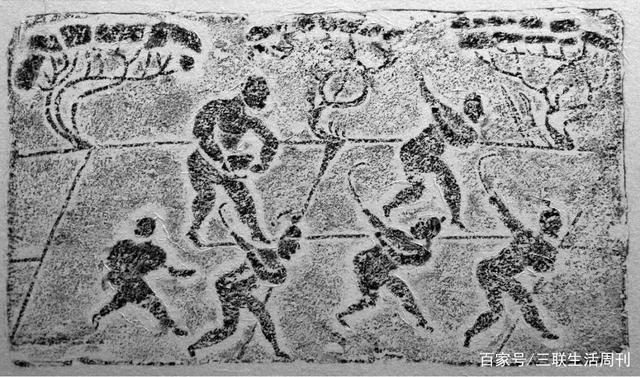

△ 汉像砖拓片:古代农耕场景

△ 汉像砖拓片:古代农耕场景从此,贫瘠苦寒之地的百姓添加了一种“救荒”的口粮。受此影响,中国人口从明末的四五千万,至100多年后的乾隆年间,达到了两三亿。有学者认为,徐光启带来的影响不亚于今天的袁隆平。

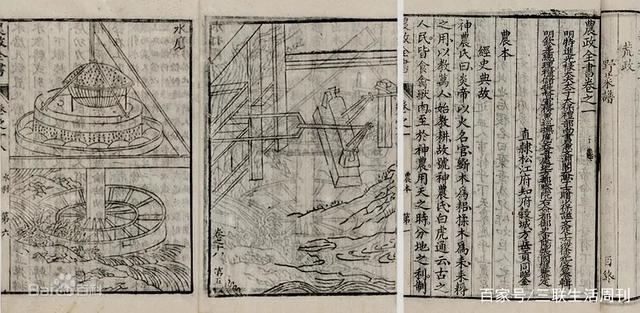

徐光启还多次利用在上海老家搞“试验田”的机会,编撰了一部《农政全书》,试图解决当时“中国人饭碗”的问题。与历代农业著作偏重耕种技巧不同,全书五分之一的篇幅都在强调水资源和水利的重要性:“水利农之本也,无水则无田矣。”他认为,水在天壤间,本以利人,只要治理有术,利用得法,“天下无一寸不受水利之田”。

△ 徐启光《农政全书》

△ 徐启光《农政全书》为什么徐光启对“水”这样在意?明皇朝迁都北京以后,例需江南漕粮物资源源供应京师,输纳边饷,中央财赋愈来愈须仰仗东南水乡,因此水路运输的通畅状况,已与帝国的命脉挂钩。令当政者头疼的是,南北大运河的中段长期水源匮乏,为满足漕运需要,沿线水源“涓滴皆为漕用”,仅山东境内用来接济运河的泉水就达一百多处。在水资源有限的情况下,农耕争不过漕运,致使大片农田无水灌溉。

正是在这一背景下,徐光启提出,针对水资源的分配具有不均衡性,必须通过水利工程等手段开展区域间的引水和改造,达到“水无涓滴不为用”的目标。《农政全书》据此提出了充分利用水资源的五种方法,包括:

“用水之源”——开拓山上的流泉、平地的喷泉及山涧的水资源进行灌溉;

“用水之流”——利用江河港浦干支流的水源,精准灌溉沿岸小块土地;

“用水之潴”——发挥季节、气候的调节功能,调度沼泽荡漾的水源;

“用水之委”——巧妙利用潮汐顶托之力,将海河口段的水源引入;

“作原作潴以用水”——打破固化思维,充分开发地下水、雨雪水资源。

简言之,只要灵活根据水资源与农田的相对位置以及水量的大小、流速的急缓,采取不同的蓄水、排水、灌溉方法,就能涵养水源、滋润农田,还能使各种形态的水资源达到一种良性循环的状态。

值得一提的是,《农政全书》中徐光启以“玄扈先生曰”的口吻,阐发了自己关于农业生产中作物、环境与人的生态关系的观点。

例如他认为,精准开展灌溉,不仅可以抗旱,而且能改变地区小气候,增加降水量,所谓“均水田间,水土相得,兴云献雾,致雨甚易,此弭旱也。”这些论点大多都系徐光启亲自试验和观察取得材料后写成,体现了求真务实的科学精神,在士大夫“不事稼穑”的十六世纪,近乎稀有。

△ 五十年代的沪郊农田

△ 五十年代的沪郊农田上善若水。用水一利,不仅引领农业工作者滋润田间庄稼,还能盘活一个地区的发展。

明清以降,国际国内格局大变。上海得益于居于漕运骨干水系以及长江、海运交汇点的黄金位置,商埠大开、临水建市,渐渐舳舻相衔,千里不绝,工商外至,络绎无穷。水善利万物而不争,资本、人才、资源却如活水般源源不断地在上海聚集,终于造就一座远东繁华的商业大都会和金融中心。

这或许是徐光启和他同时代的人们未曾想到的。

如何分配“水资源”,

才能让“大森林”郁郁葱葱?

时光转到1927年。

这一年的10月,鲁迅从广州移居上海。在他虹口横浜路景云里的寓所里,摆放着刚印出的散文诗集《野草》。开篇题辞中,鲁迅开宗明义地宣示,他爱着“根本不深、花叶不美”的野草,但又希望地下的熔岩喷出,“将烧尽一切野草,以及乔木,于是并且无可朽腐。”

鲁迅笔下几株小小的野草,折射出当时半殖民地半封建中国社会“生态系统”酿出的大危机。

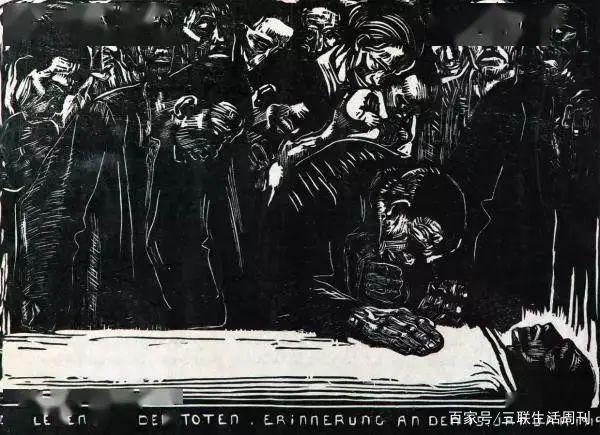

△鲁迅《野草》插图

△鲁迅《野草》插图在当时的社会“丛林”中,“水”资源的分配严重失衡。

军阀、大地主、买办集团占据了“林端”的优渥位置,喝光了天上宝贵的雨水、吸干了地下的径流,不断“野蛮生长”;民族资本家、自耕农、手工业主等则处于“丛林”中下段,有的奄奄一息,有的则攀附于大木;处于“丛林”最底层的广大工人、农民、小手工业者、小商贩等贱如草芥,“阳光”照不到、雨水浇灌不到,自身的几点水分,反被庞大的乔木根系盘剥殆尽。

一边怪木参天,一边枯草凄凄,整片“丛林”由于“灌溉”系统失衡、生存分化加剧。更严重的是,畸形的生态结构阻碍了整片森林的正常生长,甚至导致社会经济萎缩颓败。

作为当时亚洲金融中心的上海,除了“十里洋场”“百乐门”“跑马场”拥有的光鲜繁华,在市区内的贫民窟、周边乡村里,乃至全中国,充斥着上述“丛林”中种种惨状。封建土地所有制在辛亥革命后依旧保持,而且同买办和高利贷资本的剥削捆绑在一起,广大民众深受高利贷和市场上货币流通繁杂、混乱的盘剥之苦。

住在鲁迅家斜对面的作家茅盾,根据上海债市见闻创作了《子夜》,直指畸形资本市场对底层劳工的剥削;另一部小说《林家铺子》,则真实还原了民间高利贷网络对小商人毁灭性的打击。成名于上海的漫画家张乐平,在后来创作的《三毛流浪记》中,也刻画了浙沪一带农民因举高利贷而家破人亡的悲剧性场面。

《林家铺子》电影海报

《林家铺子》电影海报 《三毛流浪记》连环画

《三毛流浪记》连环画怎样才能改变这种不合理不公平的现状?

历史阀门缓缓扭动。上海兴业路76号、嘉兴南湖红船一路走来的红色先驱们,将改变的重点之一放在了农村金融领域——解决高利贷剥削、劳动者资本匮乏的问题。

早期红色金融机构“蛟洋农民银行”旧址

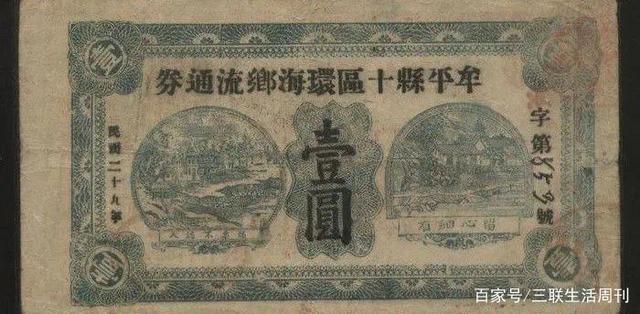

早期红色金融机构“蛟洋农民银行”旧址 早期壹圆布币

早期壹圆布币1922年12月,中共中央在上海提出了“组织农民借贷机关”和实行“低息借款”的主张。1925年,《中国共产党告农民书》发表,提出“由各乡村自治机关用地方公款办理乡村农民无息借贷局”。此后,伴随燎原的星星之火,农民协会蓬勃发展的地区相继把没收土豪劣绅的财产作为抵押开办农民银行,建立了浙江省萧山衙前信用合作社、湖南衡山县柴山洲特别区农民银行等红色金融机构,通过低利或无息贷款、发行货币等形式,免去劳苦大众高利贷负债终身的桎梏,助力其解决生产生活的经济困难。

一百年过去,中国社会结构和社会经济运行模式已发生了翻天覆地的巨变。当今中国的道路选择,决定了金融业必须继续坚持面向亿万人民群众,这一点,百年来未曾改变。

金融事关发展,也事关公平。如果把金融主体市场比作森林构成的生态系统,小微企业和个体户就是林下层次丰富、为数众多的各类草本、禾本植物。据统计,中国每4秒就有一家新企业诞生,2020年上半年日均1.94万户。特别是广大中小微企业占实体经济的“大头”,它们贡献了60%以上的GDP,带动了80%以上的就业,稳定了亿万家庭的生计。

△见证时代的上海建筑

△见证时代的上海建筑正因如此,金融机构作为宝贵“水资源”的提供者、灌溉者,不能光看大企业、“大客户”,而忽视小企业、个体工商户。只有抱着“水无涓滴不为用”的目的,持续加大对小微企业和个体工商户的普惠性金融支持,送去“及时好雨”,才能保障“大森林”里郁郁葱葱,从而促进经济社会繁荣发展和安全稳定。

上海作为跨越两个世纪、历经沧桑巨变的都市,与其他国际金融中心城市的不同之处在于:它见证了百年前红色金融“助农惠农”的星火燎原,也亲历了新时代普惠金融“惠企利民”的蓬勃发展。

惠及百姓,服务大众,青山常在、生机盎然,这既是当代普惠金融的应有之义,也是上海这个国际金融中心回归本源的本质要求。

用务实,

“浇灌”出上海的“烟火气”

近年有种说法:看一个城市不看摩天大楼,而是看它的烟火气。

小说《繁花》中描写上世纪八十年代,上海人新开小饭店,“挖地三尺,店面多一层,阁楼延伸”。乍浦路黄河路进贤路等等常见这类两层结构,听得见楼上讲张,螺狮壳里做道场,各得其所,别有一番透着聪明劲儿的风情。

△老上海人喜爱的黄河路请点击输入图片

△老上海人喜爱的黄河路请点击输入图片有几次踱到长宁、虹口区几个里弄的菜市场,久居北方的我发现每个摊位上的蔬果、禽蛋都码得齐齐整整、打理得光鲜水灵。更意外的是,鸡毛菜可以一小棵一小棵地秤,当然,徐光启当年引种的甘薯也可以一个一个地买,刷完支付码,摊主还会往你塑料袋里塞一小把葱,可谓丰俭由人,灵活实在,供销两便。

从这座城市的“烟火气”中,你能闻到咖啡味、油镬味、人情味,就是没有场面上拍胸脯大声吆喝的“哎呦喂”,里外透着上海人对生活近乎精打细算的务实。

正如上海人常言:手里做的生活,就是面孔,嘴巴讲得再好听,还是要看出手的生活,大家懂,心里全懂。

△上海菜市场里的烟火气请点击输入图片

△上海菜市场里的烟火气请点击输入图片当我们惊叹于浦东以全国八千分之一的面积创造了八十分之一的GDP、十五分之一的货物进出口总额时,当我们仰望陆家嘴多个标志性建筑不断“刷”高的天际线时,不要忘了脚下支撑它们的,来自众多企业主、个体户、创业者、老百姓的这种“精打细算”的务实精神。

即便到了沪郊的金山、青浦、松江,农户一边弯腰插秧,一边大声唱的田山歌还是:“春天洒下千滴汗,秋天收回万袋粮”。

“务实”二字,既是奋斗在上海这座城市的千千万万个体的气质,也是上海农商银行扎根大都会、携手千百业、贴近老百姓,推进金融普惠,助力客户务实前行的现实写照。

如果从诞生于1949年冬的上海农信事业追溯起,上海农商银行已经陪伴和服务这个城市超过七十余年,参与城市更新,服务民生改善。自2005年改制成立至今,上海农商银行在这个国际性大都市里,坚持用源源不断的“活水”精准灌溉乡村振兴、小微和科创企业以及社区居民,激发各类市场主体活力,维系万千家庭生计,用“务实”的行动,让黄浦江畔的“青山”常绿常青。

在助力乡村振兴方面,是上海地区最大的“三农”金融服务供给主体,2020年末涉农贷款规模609亿元,在全市排名第一,为4500多家涉农法人主体和2万多名农户自然人提供综合金融服务。

2018年到2020年期间,上海农商银行银保监会“两增两控”口径普惠小微贷款余额从220元增长到408亿元,年均增幅43%,贷款户数从约9000户增长到19500户,年均增幅58%,随着上海推进全球科创中心建设进程的提速,上海农商银行确定了“科创更前、科技更全”的科创金融服务方向,通过信用贷款、投贷联动、科创短融辐射更广大科创客群,构建“以科创金融为特色的全生命周期科技金融服务体系”,科技型企业贷款余额354亿元,近三年年均增长34%,连续四年荣获上海银行业科技金融服务奖。

△俯瞰“魔都”

△俯瞰“魔都”2018年,该行推出的“鑫动能”战略新兴客户培育计划,经过近三年发展,培育库总授信规模已超300亿元,入库企业超300家,其中重点培育企业260家,9家企业已成为上市公众公司,3家已IPO过会,另有32家进入上市辅导备案阶段。

服务社区百姓方面,上海农商银行在上海地区拥有近360个网点,是上海网点数量最多的商业银行之一,直接为超过1600万个人客户提供零售金融服务,从消费、养老、出行、文教、医疗等维度助力美好生活,是上海首笔老旧小区电梯加装贷款的发放银行,也是支持上海市首批流动早餐车试运营企业的银行。

海不辞水,故能成其大。上海成其大,就在于众多像上海农商银行一样的金融机构,在上海的“务实”精神下,致力于普遍惠及每一滴市场主体之“水”。

伴随上海城市更新发展,上海农商银行将继续秉持“普惠金融助力百姓美好生活”的使命,以金融诚善守护生活本真,因时而动与百业丰饶共生,投身人民城市建设,绘就上海的金融名片。

(部分图片来自互联网、视觉中国、Unsplash)

文章参考来源:

1. 陈晓利,王子彦:论徐光启《农政全书》中的农业生态哲学思想,科学技术哲学研究,2012年第5期

2. 李天纲:徐光启是一位了不起的上海人-中国社会科学网,解放日报,2019年8月9日

3.龙平平:我为什么要写《觉醒年代》_荔枝网新闻

4. 中国人民银行:中国共产党领导下的金融发展史,中国金融出版社,2012年

5. 中国人民银行易纲行长在第十三届陆家嘴论坛上的欢迎辞和主题演讲_中国人民银行网站

6. 中国银保监会主席郭树清在2021年陆家嘴论坛上的发言_中国银行保险报

7. 40年巨变!看陆家嘴CBD,如何再掀上海滩风云?_浦东_搜狐新闻

8. 上海去年日均诞生1665户企业!“放管服”改革激发市场主体活力_中国上海自贸试验区_上观网

1.《三联生活周刊 大明名臣的甘薯与“魔都”的烟火气》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《三联生活周刊 大明名臣的甘薯与“魔都”的烟火气》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/lishi/1890505.html