“活着还是死去”是莎翁通过哈姆雷特留给世人的一道难题。

而拉威尔用一首舞曲丢给了我们另一个难题——“经典还是恶俗”。

有人称《波莱罗舞曲》(Bolero)是20世纪法国交响乐最杰出的代表作,也有人说这是一部相当恶俗的作品。

经典

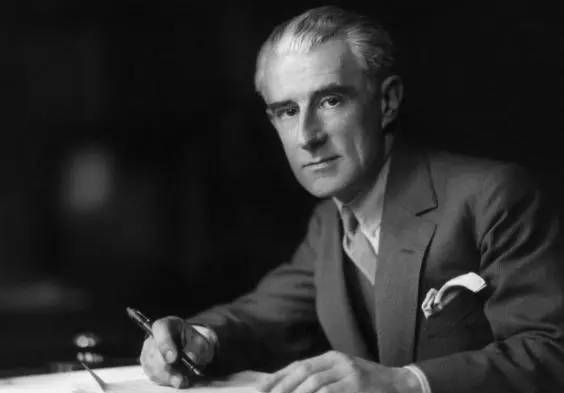

法国著名作曲家拉威尔在1928年创作了《波莱罗舞曲》,这是拉威尔创作的最后一部舞曲,也是他舞蹈音乐上最优秀的一部作品。

“波莱罗”原为西班牙舞曲,西班牙舞曲通常为四三拍,简单明快,并以响板击打节奏来配合。

但拉威尔并没有墨守成规,进行了很多大胆的改编,这些改编让这首舞曲极具特色。

《波莱罗舞曲》全曲都在C大调上,只在最后两小节才转调,全篇节奏相同;

节拍速度不变,来来回回重复9遍,每一遍都更换不同的配器;

而且节拍一遍比一遍强,有人称它是古典乐里的“洗脑神曲”。

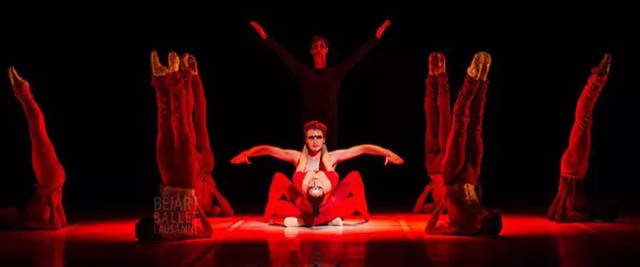

1928年11月《波莱罗舞曲》在巴黎首演,一经亮相就引起很多舞蹈家和舞剧编导的关注。

1929年在美国首演时,美国纸媒用“爆炸”来形容,爱尔兰著名舞蹈演员多林更是把它视为自己的独舞保留曲目。

恶俗

尽管《波莱罗舞曲》被很多狂热的人奉为圭臬,但在它诞生之初却争议不断。

1984年萨拉热窝奥运会上,Torvill和Dean选择Bolero为背景音乐获得花样滑冰金牌

很多评论家认为这是一部恶俗的作品,甚至很多乐团曾经拒演这部作品。

“音乐的作品上不断反复同一个东西都属恶俗”,这种观点在相当多一部分人的脑海里根深蒂固,受这种言论影响的还有著名的D大调卡农。

面对质疑,拉威尔1931年曾在《伦敦每日电讯》上刊出一篇短文予以回击,文中指出——

我希望这首乐曲不要受到误解,它只是在一个非常特殊和有限范围内的一种实验… …

主题通常是普通的西班牙-阿拉伯民间曲调,乐队写法从头至尾简简单单没有炫技的意图。

印象派拉威尔

《波莱罗舞曲》让53岁的拉威尔处于争议的中心,事实上,这不是拉威尔第一次面临如此的境地。

左一为拉威尔,巴黎音乐学院,1895年

作为法国印象派最优秀作曲家之一,拉威尔14岁就进入巴黎音乐学院;

20岁发表《古代小步舞曲》与《哈巴奈拉舞曲》;

26岁第一次挑战罗马大奖,然而并没有成功,更不幸的是,接下来连续4度挑战都未能如愿。

拉威尔,1925年

1905年,30岁的拉威尔达到了年龄的极限,评审给出了各种限制,甚至剥夺拉威尔选拔的资格。

这件事震动了当时的文艺界,罗曼罗兰撰文抗议评审团,最后演变成巴黎音乐学院院长与数名教授的辞职,当时媒体称之为“拉威尔事件”。

而创作出《波莱罗舞曲》时的拉威尔已经53岁,他应该早已洞悉了一切世俗规律。

反而像个孩子保有好奇心,谁说舞曲就该复杂多端,谁说一个节拍不能重复9遍。

拉威尔称《波莱罗舞曲》是一次实验,在听者耳中却仿佛开辟了一片新天地。

经典还是恶俗,这早已经不再是问题。

▲ 图片源自网络公开资料

1.《《波莱罗舞曲》——是经典还是恶俗,这不是问题》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《《波莱罗舞曲》——是经典还是恶俗,这不是问题》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/15156.html