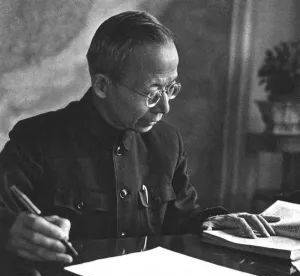

中国物候学的创始人——竺可桢

竺可桢(1890.3.7-1974.2.7),浙江省绍兴县东关镇人。中国科学院院士,中国共产党党员,中国近代气象学家、地理学家、教育家。中国近代地理学和气象学的奠基者。

中华人民共和国成立后,曾先后担任中国科学技术协会副主席,中国气象学会理事长、名誉理事长,中国地理学会理事长等职。他对中国气候的形成、特点、区划及变迁等,对地理学和自然科学史都有深刻的研究。竺可桢是中国物候学的创始人。

学术成就

历史气候学的奠基人

竺可桢是历史气候学的创建人、奠基人,其中历史气候变迁是他用力最多、成就最大的一个领域,蜚声国际科学界。竺可桢在历史气候学上另一大贡献是历史物候学。竺可桢曾经在国内建立了40多个气象站和100多个雨量测量站的中国气象观测网。[12]他一方面重视物候的观察记录,自1921年留学回国的第二天直到1974年逝世的前一天,他每天观察并记录物候和天气;另一方面广泛收集历史物候资料,他与宛敏渭合撰的《物候学》一书中收集有丰富的历史物候资料和研究成,这在其他国家的物候著作中是少见的。

现代气象科学的贡献

作为中国现代气象科学的奠基人,竺可桢先生始终关注并“尽毕生之力”开展气候变化研究,他关于气候变化的一系列奠基性研究,对于人们今天认识这一全球重大问题,具有基础的科学意义。

在历史地震学上的贡献

竺可桢在历史地震学方面的贡献主要表现在他和李四光共同领导的中国科学院地震工作委员会所组织编制的《中国地震资料年表》及有关研究工作。

在自然科学史研究上的贡献

竺可桢毕生领导中国古代科技成就的发掘事业,目的在于阐明中华民族在世界科技发展中的杰出贡献,以激发民族自尊心、自信心;研究历史上的中外科学文化的交流,促进中国与世界各国人民之间的友好关系。他本人也在天文学史、气象学史、地理学史、科学通史等方面进行研究,发表过许多论文。

中国科学院评价:

纵观竺可桢精彩的科学人生,人们由衷地敬佩他崇高的科学精神、求实的科学态度和对中国科学史事业的巨大贡献。早在哈佛念书时,竺可桢就确立以研究中国科学史为己任;回国后虽忙于教书、创办中央研究院气象研究所和主持浙江大学,但他的科学史研究引领着中国,影响了世界;建国后,作为中国科学院副院长,他组建自然科学史研究室,使国家的科学史研究事业走上了正规化、职业化的道路。正是他一生的执着追求,才有今天中国科学史研究的繁荣景象。

文字|网络 鲍晓雨

排版|鲍晓雨

监制|马其南书记

1.《国之重器||中国物候学的创始人——竺可桢》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《国之重器||中国物候学的创始人——竺可桢》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/18590.html