主题沙龙

从“华盛顿”到“西湖”

一座公寓大楼的九十年斑驳岁月

张伟

贰

1949年后,华盛顿公寓的住户情况发生了很大变化,那些欧美国家的房客,因为种种原因都陆续撤离公寓,踏上了返乡归途。到1953年前后,曾经住满房客的华盛顿公寓一下子变得异常安静。不过,既有旧的去,就有新的来,很快,公寓就迎来了1949年后的第一批住户。

上海是国际大都市,中华人民共和国诞生之初,保证局势稳定是最重要的。1949年5月上海解放,解放军大部队入驻上海。经过一段时间整顿以后,真正留下来的部队人员都是一些准备长期在上海工作的,他们住宿问题的解决方案五花八门,十分复杂。

在上海西区,有一批部队人员当时集体住在毕卡第公寓,1954年,因给来沪工作的苏联专家腾房子,这批部队人员搬了出来,按照部队级别重新分配住处,一些团级以上军队干部住进了武康大楼,其他的就分配到华盛顿公寓、会斯乐公寓等一些临近地段的大楼居住。

有一位八十多岁高龄的刘阿姨,她可能是西湖公寓现今居住时间最长的住户了。刘阿姨从小参军,20世纪50年代初随部队到上海工作。据刘阿姨回忆:最初,她们就住在衡山宾馆,因给苏联专家腾房子住,部队中的很多人搬进了华盛顿公寓,按级别和家中人口多寡分配不同的单元,像刘阿姨夫妻两人住进了一套两居室,也有的搬进会斯乐公寓,级别较高的就住进了武康大楼。

刘阿姨1956年从部队复员,工作单位远在外滩,为了不迟到,她每天清晨五点就起床洗漱,然后急匆匆地去临近的吴兴路菜场买菜,为晚餐做好准备。接着就像一阵风似地为两个女儿着装、梳洗、做饭,饭后送往宛平路小学,自己则换乘26路电车和42路公交赶往外滩上班,经常是路上顺便买些早点,在办公室里乘别人不注意时偷偷吃上一口。女儿下午3点多就放学回家了,而刘阿姨则要晚上6点左右才能下班回到家里。因女儿年幼,刘阿姨不放心将家里的钥匙交给她们,女儿只能眼巴巴地坐在家门口的楼梯上等妈妈回家,看书复习时往往看着看着就倚着墙睡着了。这是刘阿姨下班回家时经常看到的一幕。

时间车轮转得很快,1966年,华盛顿公寓改名为西湖公寓。1972年,部分军队房屋交地方管理,刘阿姨她们开始缴房租。1982年,因上海住房紧张,房管部门在西湖公寓的楼顶加盖了两层,成了今天的11层公寓楼房。

现在,刘阿姨仍然住在这幢有着90年历史的公寓里,自己也在不经意间成为了居住时间最久的住户。每逢年节假日,家里人都会把刘阿姨接过去同享天伦之乐;平时,也经常有居委干部和左邻右舍嘘寒问暖。刘阿姨心态很好,记性不错,腰腿硬朗,身体康健,一眼看上去起码要年轻十岁,至今仍经常有人上门向她探听以往的故事。前几年,还有曾经住在这里的一个美国人来找刘阿姨打听,他说是来西湖公寓寻找他的旧梦的。说起这些,刘阿姨的眼角皱纹里满满都是笑意,看得出,她很幸福。

西湖公寓还住着一位来自军队的奇人——胡铁生。1911年生,原名胡克熙,山东福山人。胡铁生出生在一个知识分子家庭,祖父胡钟清是清朝秀才,父亲胡超资是一名教师。他早年瞒着家里参加抗日,并在参军那一天起改名铁生,立志戎马一生。1938年加入中国共产党,因为有文化、善动脑,升职很快,曾在八路军所属部队担任过后勤部长、参谋长等职,抗战前夕转做经济工作,是部队中难得的能文能武的人才。1949年,解放军接管上海时急需各类人才,在陈云建议下,陈毅市长到各地部队“觅宝”,胡铁生就是在福建商业厅厅长任上被陈毅挖来上海的,主要担任外贸军代表、华东外贸总公司副总经理等职。1953年起,他先后担任上海市商业局局长、上海市手工业局局长等职,还曾经是上海市政协常委。

胡铁生在上海名气很大,因为他的工作关系到千家万户,关系到他们的日常生活。如在南京路发展特色商店,就是他在1953年当上海市商业局局长时率先提出来的。他的思路就是:南京路是上海最有名的一条街,又靠近外滩,全国各地的人到上海来,一般都会去逛逛南京路,我们要把上海几百年来延续下来的各种老字号特色商店都搬到南京路去,让全国人民不但能方便地在那里买到称心如意的各色商品,还能在那里观光领略大上海的风采。就这样,经过多年努力,培罗蒙、老介福、王星记、老凤祥、朵云轩、张小泉、吴良材,以及上海花鸟商店、古玩商店、工艺美术品服务部等很多特色商店都陆续迁到了南京路,形成了上海最大、最闻名的特色一条街,也让南京路成为几乎每一个外地人来上海的必到之地。

国人的需求满足了,胡铁生又把精明的眼光投向了外国人。当时,上海大厦一楼东侧有一个国际友人服务部,只有七八个柜台,主要经销一些中国礼品。胡铁生认为地方太小,经营范围也太狭窄,应该搬到南京路去,要扩大地盘,扩展业务,不但为外国人服务,也要为越来越多的出国人员提供帮助。他直接找到陈毅市长寻求支援,陈毅对他说:“你自己找地方,只要找到了,我就批给你,看中哪块算哪块。”胡铁生经过考察,看中了新华书店的整个二楼,全部拿了下来,在南京路上开办起了友谊商店。至于“友谊商店”这个别致的店名,也是他提供了两个备选名称,最后由陈毅和当时的国家商业部部长姚依林定下来的。这以后,全国各个大中城市都纷纷仿效,陆续开办,连名字也一起照搬,“友谊商店”也因此在全国形成了一个独立的商业体系。

1962年,胡铁生甫调任上海手工业局局长不久,就迎头撞上了一起影响全国的“发夹风波”。当时,因大跃进、大炼钢运动,全国大刮浮夸风,钢铁产量未升反而大幅度下降。本来,上海因手工业基础好,一年生产两亿多只发夹,基本能满足全国女性的需求——当年条件差,可供女性装饰美容的小玩意儿本来就少,这各式花样的发夹就成为了广大女性追求美的恩物。现在钢产量一下降,缺少原材料,上海生产发夹的产量也一下子下降,连原先数量的三分之一还不到,这引发了妇女群体的严重不满,层层反映,直至惊动了中央,国务院副总理李先念亲自出面协调,召开会议,点名要胡铁生拿出解决办法。最后,政府增拨了一批钢,胡铁生又组织人到处收购废旧钢材,生产出了更多花色的发夹,才化解了这起因妇女“告状”而引发的“发夹风波”。之后妇女商店的开设、中国第一支服装专业表演队的成立,也都得益于胡铁生的支持,胡铁生可以说和妇女有缘,也有功于女界。

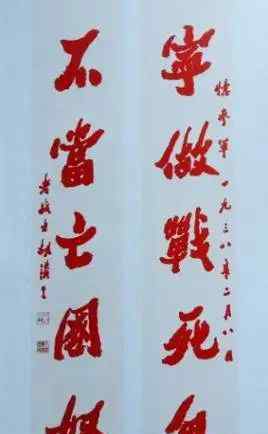

胡铁生名声很大,但很多人知道他,并不仅仅是因为他的工作或者他的领导职务,更多的往往是因为他那一手漂亮的字——风格极其鲜明的“胡体”。

当年徐匡迪市长就曾亲口对胡铁生说:我每天都能在马路上看到你,上海到处都是你写的招牌,从上海证券大厦、上海实业公司、第一医药商店,一直到一些不知名的小店、小公司,都是你题写的字迹。你是我们上海的一个宝啊!有人曾亲自数过,“南京路从外滩到静安寺,有胡铁生免费书写的商店招牌十六块”。确实,在20世纪八九十年代,你要想忽视胡铁生也难,走在上海的街头,时不时地就会看到一家由他书写的店招匾额,就算是不认识或者不知道书写者,“胡铁生”这三个字也一定耳熟能详了。

胡铁生不是专业的书法家,他的字有着强烈的个人风格,铁画银钩,别具一格。但也正因此,社会上有人对他的字有所非议,戏谑地称其字为“香蕉体”,意谓笔画如根根向上翘起的香蕉。然而郭沫若、程十发等艺坛大家则对他不墨守成规、善于学习各家之优的书法风格大为赞赏,海上书界权威王个簃更是赞其字为“气势纵横,腾蛟起凤”的“将军字”。学者王元化对“胡体”有精到的分析:“铁生先生自幼酷爱篆刻书画,其书法以习颜真卿画赞碑入手,复临秦汉六朝古碑,博采众长,自辟蹊径,真积力久,粲然发为艺苑奇葩……人称先生书法似千军万马严阵以待,又如豪杰搏战气贯长虹,令人奋发,令人向上。”

胡铁生则对自己的书法有清醒的认识,他勤学苦练,转益多师,博采众长,融会贯通,最后形成自己独特的风格。对此,著名书法家张森有很高评价:“胡老的字,不用看签名,一眼就能看出是他的字。他自创字体,这对大多数书法家来讲是做不到的。”胡铁生曾自撰对联“笔有风骨;字皆情操”,并诙谐地作了小诗一首,以此表达自己的书法观点:“只学一家书,学成不过为人做奴婢。人家都说专一好,我独爱好融和通。”其实,在胡铁生看来,只要大家喜欢他的字,他就心满意足了。别人请他写了这么多匾额,他从不收人家一分钱。在西湖公寓303号他的家里,上自各级领导,下至普通爱好者,有多少人曾上门求字,胡铁生总是一口承诺,从不拿捏作态;左邻右舍向他要字,他也是有求必应,无偿赠送。不少只有一个门面的小店匾额赫然是胡铁生的亲笔,很多普通人家的墙壁上至今仍悬挂着他的书法。胡铁生曾对子女袒露心怀:我是个老八路,为人民服务不收钱,我晚年也只有这件事可做了!

胡铁生给自己的书斋取名“石庐”,最初对应的就是衡山路上的西湖公寓,也可以说,西湖公寓303号34室就是最早的石庐。这间石庐仅仅只有14平方米,胡铁生就是在这间陋室里生活、工作、练字。“石庐”是有来历的,胡铁生曾觅来一块清乾隆年间的金砖,90厘米见方,乌黑沉郁,皮壳温润,他每天上班前总要在这块金砖上用清水写字,时间充裕就写半小时,时间紧张就写几分钟。然后再出门上班,天天坚持不断。这就是他的“石庐精神”,正是在这里,胡铁生那一笔雄浑瑰丽的“胡体书法”开始走向社会,赢得赞誉!

精彩回顾:

1.《衡山路 20世纪20年代衡山路上第一高度就是它!②》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《衡山路 20世纪20年代衡山路上第一高度就是它!②》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/394176.html