【胡凯 上海外国语大学德语系副教授】

1938年11月7日,犹太青年赫舍尔•格林斯潘HerschelGrynszpan行刺德国驻巴黎大使馆秘书恩斯特•冯•拉特Ernst von Rath,致后者于11月9日伤重不治。此事被纳粹党利用,成为其煽动大规模反犹运动的借口。

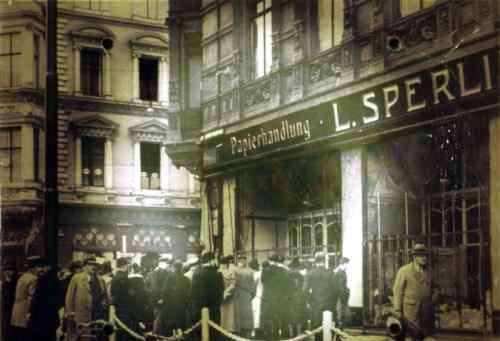

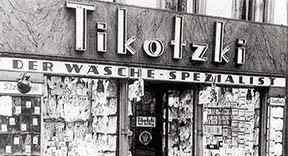

11月9日至10日凌晨,对犹太人有组织的迫害席卷德国各地。在打、砸、抢、烧的暴行中,“有276个犹太教会堂被夷为平地,里面的设施也遭到劫掠或损坏。有超过7500家企业被破坏,91名犹太人被杀,另有其他一些绝望的犹太人自杀”。

此外,还有数万名犹太男性遭到逮捕并被投入集中营。犹太商店被砸碎的窗玻璃撒落在德国的街道上,在月光照射下闪闪发光,因而这场浩劫也被称为“水晶之夜”。

一、中国新闻界在“水晶之夜”前后对纳粹反犹报道的变化

1933年初纳粹党上台后,德国犹太人的处境每况日下,种种反犹暴行令世界震惊,也令中国的有识之士动容。

1933年5月13日,中国民权保障同盟在宋庆龄等人士的领导下举行了抗议纳粹焚书和反犹的示威活动,并向德国驻沪领事馆递交了题为《谴责对德国进步人士与犹太人民的迫害》的声明。声明指出“德国政府和法西斯党有计划地组织并鼓动起来的对犹太人的迫害以及反犹暴行,更是人类与文化倒退到中世纪和帝俄的最黑暗日子的另一个征象。”

这也是中国记录在案的第一份抗议纳粹反犹暴行的公开声明。

6月23日,当时中华苏维埃共和国临时中央政府机关报《红色中华》以整版篇幅报道与评论此事,并谴责纳粹反犹是“企图以民族的仇恨来转移民众反对他们的斗争”。

然而在“水晶之夜”发生前,纳粹反犹问题并未得到中国主流媒体的重视。从1933年起至“水晶之夜”发生,在民国期刊界地位尊崇的《东方杂志》仅刊登过1篇论述德国犹太人问题的文章及2篇译文。

至于报界,当德国于1935年9月颁布褫夺犹太人公民权及大部分政治权利的《纽伦堡法案》时,在当时颇有影响力的《申报》、《大公报》、《新闻报》和《中央日报》对该事件的反应均仅限于9月17日的1篇报道。

而从观点上分析,主流媒体对纳粹反犹的态度均趋于保守、消极,一般都只以有限的篇幅做客观报道,或从学术角度分析犹太民族受迫害的历史原因,文字之间难寻诘责与批判立场。而且,《新闻报》和《大公报》在报道1933年4月抵制犹太人运动时称抵制运动限于市内,未波及郊外犹太人商店,店主亦未受到滋扰。

《纽伦堡法案》颁布后,《大公报》和《中央日报》还于9月18日报道了希特勒禁止国社党对犹太人实施恐怖行动的消息。

水晶之夜

如果说这么做是为了秉承客观与中立,那么《大公报》刊登国社党天津支部执行委员会主席奥尔魏茵粉饰纳粹反犹政策的专稿,《申报》采信德方对犹太人高犯罪率的指控,指责“犹太人食毛践土,不知仰答高深,歌功颂德,竟然不知检点,迭犯刑章,犹太人真不识时务矣”的做法,就不无替纳粹反犹张目之嫌。

所以,柯伟林认为“没有证据表明当时中国人像国际社会那样反对纳粹的种族政策和种族学说。相反,他们按照自己的不见得是刻毒的文化主义和种族偏见以及民族复兴的愿望去解释德国的种族主义”。

“水晶之夜”发生后,中国共产党秉持一贯的反法西斯立场,其机关报《新华日报》于11月14日发表社论,斥责“这次的反犹暴行,其破坏的剧烈,和规模的广大,却使全世界先进人类对于德国法西斯野兽增加无穷的愤怒,对于苦难中的犹太籍人民寄予热烈的同情”。

社论援引美国驻德大使的愤慨评论道“从来没有一个有统治权的国家,像这样野蛮的专心于消灭自己的国民,这样从容的违犯人性和文化”

11月20日,《新华日报》转引苏联《真理报》社论,指出“德法西斯虐待犹民,足证德尚保存野蛮状态,并显示其为人类之死敌”。

值得注意的是,除了中共出版物,之前对犹太人问题较为沉默的主流媒体纷纷聚焦“水晶之夜”,对德国反犹暴行进行跟踪报道。以《申报》为例,在1938年11、12月间,《申报》上海版刊登了73篇相关报道与评论,《申报》香港版上的相关文章则有41篇。

《新闻报》从11月12日起,连续十数日以近两版的篇幅报道

“水晶之夜”及后续的事态进展。因抗战转移而于12月1日才在重庆复刊的《大公报》尽管错过了新闻报道的上佳时间,但该报在12月间还是刊登了4篇有关纳粹反犹的后续报道。

从内容上看,除新闻报道外,《申报》和《新闻报》亦关注犹太人受迫害的历史渊源、纳粹反犹的原因以及世界各国对“水晶之夜”的态度等。尽管《申报》、《新闻报》和《大公报》对纳粹罪愆的抨击不如《新华日报》直接、深入,但其同情犹太人遭遇和抗议反犹暴行的立场却清晰可见。

这一点,仅从“重演黑暗时代惨剧”、“国社党野蛮手段报复全球共愤”、“对排犹暴行尤深恶痛绝,发挥兽性玷辱近代文明”、“柏林排犹如疯如狂,妨碍美德邦交”、“德国虐待犹太人,二十世纪所不应见”、“德国虐囚,惨无人道”、“德国横征暴敛,犹人财产不保”、“德国虐犹,压迫日甚直欲置之死地”等《申报》和《大公报》文章选用的标题中便能解读。

而11月24日的《新闻报》则揭露了德俘虏营虐杀犹太人的劣迹。《新闻报》称,俘虏营守卫围成圈,令犹太人在圈中奔跑并用鞭、棒等对其鞭挞,“有十二人当即被笞伤重殒命,另五十人已昏迷不省人事,此种刑法,竟延长至一小时三十八分钟之久,其他犹太人,有被剜去双目者,亦有面目完全被击成扁平状者”,其状惨不忍睹。

作为期刊,《东方杂志》对“水晶之夜”的报道力度无法与日报相比,但其对纳粹暴行谴责之坚决却不下于上述报纸。该刊不仅追踪纳粹反犹劣迹和英美等国的抗议声浪,而且在数月后又刊文详述德国反犹运动的发展,在指出

“希特勒的政权一日不推翻,德境犹太人就会永无翻身的日子”的同时,亦呼吁国人“应当站在弱小民族的联合战线上,一致来对付欺凌弱小民族的敌人”。

《中央日报》亦从11月13日起,对纳粹反犹进行了为期近两周的跟踪。作为国民党机关报,考虑到政府的外交立场,《中央日报》对纳粹暴行的措辞相对谨慎。

鉴于因中日开战而陷入僵局的中德关系,《中央日报》更为重视世界各国对纳粹反犹的态度及该事件对国际形势和东亚战局的影响。即便如此,“德人反犹暴行,举世咸感惊惶”、“人间犹有正义与同情德国反犹恐怖政策所生影响愈益严重》等标题还是反映出《中央日报》对纳粹反犹的基本态度。

由此可见,“水晶之夜”以后,中国新闻界不仅对纳粹反犹进行了高密集度的报道,而且主要媒

体一改中立、保守的态度,几乎一致对德国的种族政策加以谴责。

若仅从媒体的正义感与同情心出发,不对当时的时代背景加以分析,是无法全面解读中国新闻界对纳粹反犹问题前所未有的密切关注与严厉批判的。

二、中国新闻界对纳粹反犹报道变化的背景

“水晶之夜”的发生,正值中德关系因德国一系列亲日弃华的举措而急转直下,这不仅迫使国民政府调整其外交策略,也导致中国媒体中的德国形象一落千丈。往昔中国新闻界对德国的好感逐渐被不满甚至敌意所取代。而在犹太人问题上,这种情绪又与基于人道主义的义愤交织在一起,流露于撰稿人笔端。同时,日寇对中国的欺凌令中国新闻界对德国犹太人的苦难感同身受,也促使其积极寻找两个受压迫民族之间的联系,并从犹太民族的遭遇中汲取教训。因此,笔者认为宜从中德关系的变化及当时的抗战形势这两个方面入手,分析中国新闻界对纳粹反犹问题的态度转变。

中德关系的起伏

从中德两国交往的角度看,中国社会舆论对犹太人问题的态度转变,可以被视为中德关系的起伏在中国新闻界的投影。

1921年7月,中德两国签订了以“觉悟领土主权之尊重与夫平等互相各种原则之实行为维持各民族间睦谊之唯一方法”为基础的《中德协约》,这是中华民国对外关系史上的第一个平等条约。

孙中山对德国的重视,蒋介石对法西斯集权模式的崇拜与仿效,中国知识界和军政界对同样遭受不平等条约剥削、致力于摆脱国际压迫的德国的认同与好感,都为积极、正面的德国在华形象的构建奠定了基础。

30年代,聘自德国的塞克特、法尔肯豪森等军事顾问对国民党军队的建设贡献良多。更重要的是,财政部长孔祥熙与德国工业产品商贸公司于1934年签订了《中德原材料及农产品与工业及其他产品互换条约》。

两年后,《德华信用借款合同》的签订更将这种易货贸易上升到政府层面。互惠互利的中德易货贸易的开展为苦于财政困顿又无法取得国际贷款的国民政府开辟了以钨、锰等德国急需的特殊矿产和农产品换取德国工业产品及军需品的模式。尤其在军械方面,德国几乎成为中国唯一的进口渠道。据统计,中国进口德国军火的价值由1935年的84万余马克上升到1936年的640万马克。1936年、1937年两年,德国向中国输送军火占其军火出口总额中的比例分别为28.8%和37%。

这些军火对中国抗战颇有助益。而良好的中德关系也增强了中国新闻界对德国的好感。以对德国于1936年3月公然违背《凡尔赛和约》和《洛迦诺公约》、派兵进驻莱茵非军事区的报道为例,

《申报》、《大公报》等媒体非但未迎合西方舆论加以谴责,反而视德国的举动为“收复完全主权”之举,因为“莱茵地带,原为德国的土地,德国的土地,驻扎德国军队,原是天公地道的事”。

《新闻报》则认为法国对德国的过度防范令“英意等国都觉得法国逼人太甚,转而同情于德国”,且认为希特勒“解释德国人并无好战乐死的心理,这话很有几分可信。……假使列强处置得当,也许能够化大为小。”

向来保守的《中央日报》则于3月9日刊发与未署名德国人的访谈录,借德人之口解释“此次少数军队之开入莱茵非武装区域,并非侵略之表示,乃实行自卫之措施”。

由此,不难看出上述媒体对德国的态度倾斜。

然而到了1938年,中德关系却因为德日缔盟的公开化而濒临破裂。直到30年代初,德国始终缺乏具有整体性和关联性的东亚政策。

但随着中日争端日趋激烈,德国平行、孤立地处理与中国和日本关系的做法难以为继。鉴于日本在经济方面无法取代中国的地位,德国外交部始终反对以牺牲德中睦谊为代价发展与日本的政治同盟。

所以,无论是与伪满洲国的贸易往来,还是1936年11月德日《反共产国际协定》的签订,德方均着力遮掩、小心解释,避免中国反应过激。同时,国民政府为求取德援,亦尽量克制忍让,极少从政府层面攻讦德国的亲日政策。

因此,中德关系虽然龃龉不断,但总体上仍能保持稳定。

抗日战争全面爆发后,出于自身的战略选择,同时也是迫于日方的压力,德国外交开始倒向日本这个被希特勒视为有能力承载与维持文化的唯一亚洲人种。

1938年2月,里宾特洛甫取代牛赖特成为德国外交部长。十多天后,德国便在外交上承认“伪满洲国”。同年4月,戈林下令禁止向中国输送战争物资。这不仅使作为中德睦谊重要基石的易货贸易趋于停滞,对于陷入抗战困境而急需德国军事援助的蒋介石政府而言,此举更不啻为釜底抽薪。非但如此,里宾特洛甫更于5、6月间召回所有在华工作的德国军事顾问。此外,新任中国驻德国大使陈介向希特勒呈递国书一事竟然被一再拖延,而在此期间伪满洲国公使却得到了希特勒的接见。此一系列媚日抑华的举措将原本热络的中德关系推向危机的边缘。

相应地,对德国的忧虑、质疑与批评越来越频繁地见诸报端。如《申报》香港版在报道出访欧洲归来的孙科对国际局势的评论时称“近年来德国态度更变,德政府的外交政策,是走向所谓柏林罗马东京的路线,所以对国内新闻实施统制,多登日本通讯社发的消息,绝少刊载有关中国方面抗战的新闻……尤其今年3月以后,因为接受日本的要求,态度愈益恶劣,如不许中国学生在德国学习军事,撤回顾问等等,都是很明显袒日的。”

之后又发表社论,讥讽乞求德国在中日战争中支持中国的想法“人家已经打我们的嘴巴说‘啐你配做朋友吗’我们还要陪着笑脸,苦苦地哀求人家赏个脸。”

连《中央日报》都直言“中国人对德国,现在已经不像以前那样感觉到亲切。”

“水晶之夜”恰于此时发生。于是,原本未受国人重视的犹太民族问题成为中国舆论界向德国发难的爆发点和宣泄不满的出口。犹太人的遭遇本就令人同情,何况谴责反犹暴行占据道德的制高点,且与世界舆论一致,英美等国通讯社及报刊均有大量抨击纳粹种族政策的素材可资转载。

需要指出的是,考虑到中德的传统友谊以及德国能够给予中国的实质性援助,舆论界并未完全放弃对德国的争取。如上文提到的《中央日报》社论同样表示中国人不仅不“反德”,而且对战后在压迫下艰苦求解放的德国人充满同情与尊敬,并称中国是“最‘了解’德国的国家”,深知德国被视为“和平阴影”和“战祸象征”是“其特殊的历史条件与物质环境造成”的。

对德态度较为激烈的《申报》也依然借中德合办之欧亚公司航班遭日机袭击一事劝诫德方向日方施压,以维持中德之间的传统商业关系。

《大公报》的评论或能诠释这种不无矛盾的心态“中国一般人过去对于德国的复兴,颇表同情。就到今天,在理论上也还没有将德日同看。因为日本是赤裸裸的侵略者,而德国迄今为止,其发展还可以说是在统一民族收复失土的范围……所以就中国而言,从未有反德情绪之发生相反的,在双方人民间,毋宁维系着有许多好感。这种情形,是过去事实,所以除非德国抛弃这传统的友谊,中国是不会无端抛弃的。”

因此除中共报刊外,一般媒体对德国的抨击多留有余地,未将纳粹暴行与日寇侵华罪行直接挂钩,也未将德日两国类比并捆绑鞭挞。这样做,在一定程度上可将对德国的责难囿于人道主义范畴的声张正义,同时以示对德国和日本的区别,避免过激的宣传加重中德关系的负担而导致其彻底破裂。

二中国的抗战形势

中国新闻界对纳粹反犹问题的关注与态度转变,不仅是对中德关系恶化的被动反应,同时也是国人在抗日救亡的时代背景下,主动地将犹太人问题与中国的抗战大局相联系的思考结果。

首先,中国新闻界将德国犹太人的遭遇视为警示国人、号召国人抗战到底的负

面例证。《纽伦堡法案》颁布后,《东方杂志》便刊文正告国人“倘使犹太是一强国,则国社党决不敢对于犹人施以如是的压迫。所以亡国的人民,备受痛苦而无所告诉,即弱国侨胞每为外国虐待,而不得申雪,国人其猛省诸”不过在当时,这样的警示较难引起国人共鸣。1938年,抗战已全面爆发,中国在日寇的屠刀下艰难图存,不免有人丧失抗敌信心、妄图苟活偷安。犹太人的处境对这些人而言不啻为前车之鉴。11月15日的《申报》社论指出“他们犹太人的资产阶级,朝夕孳孳,只知道一己的富有,却不知有祖国民族。因此二千年来,犹太人总是建立不起自己的国家。

可是今天,在德意法西斯的锋刃下,‘寄人篱下’的犹太人,无论怎样的富有,终于尝到了亡国的绝大痛苦了。”所以,撰稿人借犹太人的悲剧坚定国人的抗战决心“中国目下正在生死存亡的斗争中,中国人民要免受犹太人民的悲惨遭遇必须抢救他们可宝贵的祖国……因为这次政府抗战,以求最后的胜利,根本为的就是不愿中国伟大的民族成了第二个犹太民族。”

其次,也有人将犹太人的遭遇与日寇铁蹄蹂躏下中国人的苦难相比较,希望引起世人对中国局势的关注。据《新闻报》报道,中国驻英大使郭泰祺在与英国外相会见时称,“德国犹太人之苦楚,已引起世界之同情,惟其有不能不言者,中国灾民之处于困苦地位,远甚于德国犹太人者,数逾一万万人,而世人在比较上似未注意及之”。

对于发生在中国的人道主义灾难,西方各国较少关心,更缺乏直观感受。但借其耳闻目睹的反犹暴行加以类比,能为中国在西方争取更多的同情与支持。因此,“英外相闻其所言,颇为动容,拟设法以国际合作救济中国灾民”。

然而更为重要的,是媒体借世界各国对“水晶之夜”的反应,分析中国外交政策的走势,思考如何为抗战赢得有利的舆论环境和国际支持。鉴于中德之间矛盾频仍,早有人提出联络英美、抛弃对德意法西斯国家幻想的主张。

而“水晶之夜”令国际舆论为之哗然,大多数国家纷纷谴责纳粹的暴戾,更有因此召回本国驻德使节以示抗议、甚至与德国断绝外交关系的。中国新闻界对国际形势的变化颇为重视。作为中国努力争取的对象,美、英两国———尤其是美国———对纳粹暴行的抨击成为媒体关注的焦点,比如,胡佛和罗斯福的公开谴责就被各大报纸杂志转引。

值得注意的是,媒体在犹太人问题上倒向英美的舆论造势,与国民政府的外交政策考量也是一致的。面对大批涌入的犹太难民,当时的国民政府着手拟定了大规模安置犹太人的计划。最先提出建立犹太人寄居区设想的是时任立法院院长的孙科。他指出“希特拉并奥后,屠杀奥犹,变本加厉,最近更藉口德驻法大使秘书为犹杀害,发动大规模之排犹运动,其手段之毒辣亘古未闻……上海最近因被逐犹人汹涌而至,苦于无法容纳。”所以,他于1939年2月17日提出在“在西南边区接近国际路线之处,划定若干方里,为犹太人寄居区域”的建议。

他的提议交由内政、外交、财政、军政、交通等国民政府各部门审议论证,得到了不少人的支持。同情犹太人的行政院院长孔祥熙对该计划十分热心,并拟定了在入境、入境后居留及职业介绍方面给予犹太人协助的具体办法。

而云南省政府主席龙云则建议让犹太人参与云南的垦荒与开发。

在自身尚处抗战危局的情况下仍启动犹太难民救助计划,国民政府秉持的人道主义立场和履行孙中山联合与援助弱小民族国策的决心是不容置疑的。当然,从国民政府的外交战略上看,安置犹太难民亦能收改善中美、中英关系之实效。孙科认为“就对英言,援助犹人可以增进英国一般民众对我之同情。更有进者,英国之远东政策实取决于在远东之巨商与银行家……而此巨商与银行家则以犹太人为多,故此案实施当可影响英国对我态度进一步之好转。”

对中美关系而言,“美国援犹运动,近已独占全国人民之注意,援华运动受其影响甚巨。此案实施以后,不独能获得美国一般人民之好感,且足以移美国注视犹太之目光转而向我”。由于日本方面的阻挠与破坏,再加上不利的战事令国民政府自顾不暇,而且德国方面又以有损中德邦交为名对中国施加压力,尚不愿与德国彻底决裂的蒋介石不得不搁置此项计划,改为对无国籍犹太难民实施部分救助。尽管如此,国民政府援助犹太难民的诚意应当被历史铭记。

三、结语

综上所述,中国新闻界对“水晶之夜”的密集报道以及前后报道的变化,既是对犹太民族深切同情及对纳粹反犹政策反感痛恶的明确表达,又是对前途未卜的中德关系失望与忧虑之情的真实写照。中国媒体将前所未有的注意力投向“水晶之夜”,不仅是出于人道主义的立场或是因为此次暴行的烈度远甚于以往,而且更是中国新闻界结合国内危机及国际形势对这一事件进行综合分析的实践尝试。但无论如何,中国新闻界对受迫害犹太人的正义声援是无可否定的事实,这也是中国对犹太民族施以援助的组成部分。

1.《水晶之夜 1938年德国“水晶之夜”爆发时,国内的新闻界反应如何?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《水晶之夜 1938年德国“水晶之夜”爆发时,国内的新闻界反应如何?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/52781.html