01

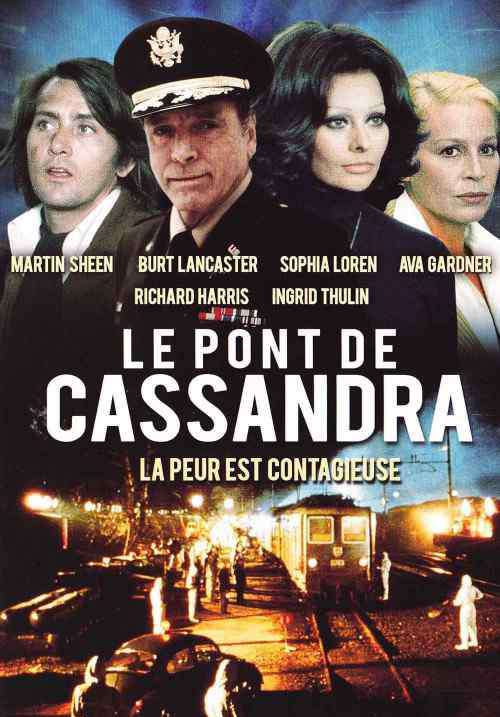

由于新冠病毒疫情的肆虐,一部由英国,意大利和西德于1976年联合拍摄的影片《卡桑德拉大桥》,忽然又进入了人们视野。

第一次看这部电影,还是80年代,当时有点被片中的烈性传染病“肺鼠疫”吓到了;第二次看,则是在电视上,大概是“佳片有约”,印象就不太深了;第三次看,则是前两天,再次细读这部影片,产生了全新的理解。

简言之,在以“疫情”为背景的电影中,我认为这是最好的一部,没有之一。

02

许多人可能没看过这部影片,所以先简单介绍一下剧情。

三名“恐怖分子”化装进入了设在瑞士日内瓦的世界卫生组织总部,准备炸毁美国在这里秘密建立的生化实验室。他们在和警卫实验室的美海军陆战队士兵发生的枪战中,一名被打死,一名重伤,还有一名跳窗逃跑,但身上已经感染了美国秘密培养的烈性传染病细菌“肺鼠疫”。

说来也许是巧合,肺鼠疫特别像正在流行的新冠病毒,比如通过飞沫传染,发烧、咳嗽等,区别在于肺鼠疫几乎没有潜伏期,并且死亡率极高,“一百个人,死四十个”!

这名“恐怖分子”逃上了从日内瓦经巴黎、布鲁塞尔、哥本哈根开往瑞典首都斯德哥尔摩的国际列车,由此在列车上引发了一场“生化危机”。

美国陆军情报部的麦肯齐上校奉命会同世界卫生组织的斯切纳医生一起处理这件事。麦肯齐决定改变列车行进方向,即不再向北开往瑞典,而是向东经西德纽伦堡开往波兰的亚诺,表面上的理由是在那里建立一个隔离营,真实的目的是让列车开上年久失修的卡桑德拉大桥,蓄意造成车毁人亡的惨剧,以掩盖美军秘密研发细菌武器的真相。

最终的结局是,列车上的乘客觉察到了美国的企图,他们在张伯伦医生和他的前妻、作家珍妮弗的带领下试图让列车停下来,失败之后摘开了后半列车厢的挂钩,营救了一半乘客。

这部电影开启了此后灾难片的模式,也受到后来一些影片,如《雪国列车》的直接致敬。

03

《卡桑德拉大桥》拍摄的七十年代中期,是西欧一个非常特殊的历史时期。

一方面,自六十年代中期以来,受中国文革影响而爆发的左翼街头运动浪潮已渐渐走向平息;另一方面,新自由主义、新保守主义蓄势待发,但还没有泛滥成灾。

影片中的“恐怖分子”都是瑞典籍,原装正版的北欧白人,这可能会让今天的中国观众感到不适应,因为大家已经习惯了恐怖分子都长着一张中东人、中亚人的面孔,连中国人自己拍的“大片”如《红海行动》等也跟了这股风。

三名瑞典“恐怖分子”的行动,明显带有当年西欧一些极左翼组织,如西德红军派,意大利红色旅的特征。

六、七十年代的西欧极左翼组织,主要由大学生和青年知识分子组成。他们反对越战,反对美国推行的帝国主义政策,憎恨资本主义和法西斯,希望建立一个人人平等、没有剥削、没有压迫的社会。

他们的问题在于不愿意做长期艰苦的群众工作,把主要精力用于宣传群众、组织群众,而是深受格瓦拉主义的影响,寄希望于靠少数精英搞“城市游击”行动摧毁资本主义,这就在事实上走上了恐怖主义的道路,并因此失去了公众同情和舆论支持,最终退出历史舞台。

《卡桑德拉大桥》中的“恐怖分子”和现在好莱坞电影中的恐怖分子完全不同,他们不是冷血恶魔,没有滥杀无辜。他们试图摧毁的目标是美国隐藏在世界卫生组织总部大楼内极秘密的生化实验室,目的不是“赎金”而是“世界和平”。

逃到国际列车上的“恐怖分子”,富于同情心,乐于助人,更像一个落魄的大学生,他把肺鼠疫带进了车厢,但并没有别的“恐怖行为”,只是在东躲西藏,因为发烧而千方百计找水喝。

显然,编导对他们非常同情。

04

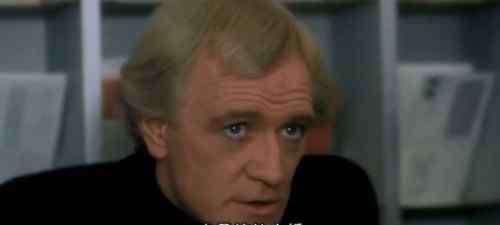

在《卡桑德拉大桥》中,真正冷血的刽子手是美国陆军情报部的麦肯齐上校。

他第一次出场时还穿着西装,第二次出场就穿上了军装,这既表明他一点也不想掩饰自己的身份,也意味着他认为自己正在做的事情是“战争”,必要时可以采取最残酷的手段。

列车上的“恐怖分子”很快就被找到了,并且他已经失去了反抗能力,对麦肯齐上校来说,现在最主要的问题是如何处理携带“肺鼠疫”的列车。

这趟列车上有一千多人,除了普通乘客,还有许多名流,包括名医张伯伦、作家珍妮弗,还有一位大军火商的妻子妮可·德雷斯勒。

似乎没怎么犹豫,麦肯齐上校就决定将列车的终点由斯德哥尔摩改为波兰的亚诺。当然,真正的目的地是卡桑德拉大桥。

麦肯齐上校要消灭这趟列车的意志非常坚定。斯切纳医生和张伯伦大夫几乎同时发现了控制肺鼠疫的方法,并且效果非常明显,但麦肯齐一概嗤之以鼻。 斯切纳医生告诉他,感染了肺鼠疫的狗已经完全康复,麦肯齐心不在焉地说,“那你就带它出遛遛吧!”张伯伦希望把还没有受到感染的二等车厢摘下来单独隔离,也被他断然拒绝了。

显然,美国陆军上校麦肯齐此时要消灭的既不是肺鼠疫,也不是已经死去的“恐怖分子”,而是列车上这一千多直接、间接的知情者。

当然,麦肯齐也不是永远都这么冷静。当张伯伦医生通过电话询问他卡桑德拉大桥是否安全时,他夸张而暴躁地回答说这座桥是绝对安全的,“波兰政府维修这座桥所花的钱比建造这座桥所花的钱要多得多,文件就在我面前。”

正是他声音中流露出的紧张提醒了阅人无数的名医张伯伦,意识到“麦肯齐在撒谎”,并接受詹妮弗的建议,“想法让车停下来。”

列车坠桥后,面对斯切纳医生的责问,麦肯齐上校做了一个艾希曼(纳粹战犯,负责将犹太人运送到集中营,后被以色列判处绞刑)式的回答:“虽然现在当军人很不光彩,既然当了就得当好”,自证了他做的事情,本质上和艾希曼是完全一样的。

05

为了确保列车上不会有人逃离,麦肯齐上校安排纽伦堡宪兵司令部把车窗全部用金属百叶窗焊上,密封起来。

这一场景被拍得惊心动魄,也非常“纳粹”——身穿白色防护服、头戴防毒面具、荷枪实弹的安全部队将列车团团围住,密封车窗的焊花在夜空中飞溅,站在敞篷指挥车上的军官用扩音器宣布“禁止任何人擅自离开列车,否则必受严厉打击”。

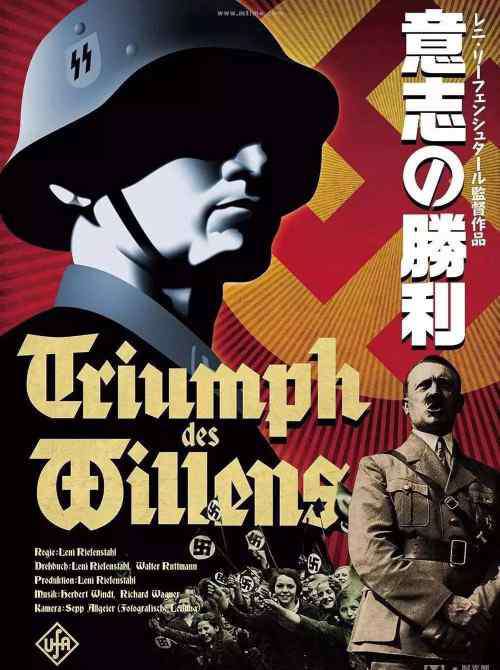

影片选择在纽伦堡将列车封闭后驶往波兰是大有深意的。 纽伦堡在纳粹运动历史上具有重要地位。

1933年,希特勒上台后把纽伦堡定为“永远的党代会会址”,每年都有五十万纳粹党员从德国各地来到纽伦堡聆听“元首”演讲。德国的天才女导演莱妮·里芬斯塔尔的纪录片《意志的胜利》,就是在纽伦堡拍摄的。

1935年,臭名昭著的《纽伦堡法案》,即“排犹法案”被德国国会通过。法案规定,禁止犹太人与“德国人”结婚或有婚外性行为,褫夺犹太人的德国公民权。

二战期间,成千上万的犹太人正是从纽伦堡被押上列车,驶往设在波兰的死亡集中营。

影片中,列车上一个当年从集中营里逃出来的犹太老人Kaplan被这似曾相识的一幕吓坏了,他的妻子和孩子都死在集中营,他再也不愿意回波兰。 Kaplan悄悄地溜下列车,想趁夜暗逃离,但被警卫发现并被开枪击伤,押回到车上。他喃喃自语,噩梦重现,觉得死在波兰是自己的宿命。

Kaplan的形象是意味深长的——通过他的指认,纳粹的“死亡列车”和美国的“死亡列车”被联系在了一起,它们都从纽伦堡出发,驶向集中营,驶向死亡。

06

由于《卡桑德拉大桥》的批判锋芒如此明显,所以当年在美国媒体上恶评如潮,被指为俗套泛滥,逻辑荒谬,连饰演珍妮弗的索菲亚·罗兰也受连累被贬为“过气明星”,在片中饰演国际刑警的黑人明星辛普森后来出了命案,也成了贬低这部影片的一个口实。

影片的后半部分,是觉察到麦肯齐阴谋的张伯伦和珍妮弗率领大家自我拯救,最终在Kaplan自我牺牲行为的帮助下,救出了后半列车厢上的乘客。但这与其说是一条出路,毋宁说一种善良的愿望,因为很难想象这些养尊处优的知识精英能够与装备精良,训练有素的安全部队相抗衡。

前半列火车在冲过卡桑德拉大桥时,大桥不出所料地坍塌了,车厢坠入亚诺河并发生了爆炸,河面上漂满了无辜者的尸体,这一画面提醒着观众——

对人类来说,最危险的并不是肺鼠疫,而是纳粹主义在美国身上借尸还魂!

在21世纪的今天,这一危险可能比20世纪70年代更加严重。

1.《卡桑德拉大桥真实结局 《卡桑德拉大桥》:比肺鼠疫更可怕的……》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《卡桑德拉大桥真实结局 《卡桑德拉大桥》:比肺鼠疫更可怕的……》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/63438.html