今日,由上海文广演艺集团、上海木偶剧团出品的人偶舞台剧《最后一头战象》登台国家大剧院。舞台上大大小小数头等比例制作的偶“象”,成为舞台上当之无愧的焦点。

木偶剧《最后一头战象》讲述了傣族小村寨打洛,人和象之间的和谐共处。少年波农丁与同伴昆歌嬉戏玩耍时,无意间解救了被铁钉困住的小象噶羧,因此取得了野象的信任。但平静的生活很快被战争打破,村民和野象之间的关系也一度陷入危机。驻守打洛的国军团长下令捕捉80头野象集中训练,组建了一支“战象”军队来抵御日寇。在战象的帮助下,打洛军民成功击退了日军,但80头战象却在激烈的战斗中几乎全部中弹身亡。村民们为阵亡的战象立“百象冢”,感念战象用血肉之躯赢得的胜利。波农丁和噶羧都在这场战争中活了下来,而昆歌却牺牲在前线。26年后,当噶羧即将走到生命尽头,波农丁带着它再次回到象冢边,弥留之际回忆起动荡的年代里那些辛酸的过往。

何念导演介绍:“《最后一头战象》改编自沈石溪的儿童文学作品,这个故事最打动我的,是关于生命的探讨。经历过战争的老象跟与它一同长大的少年,穿越雨林逐渐走向象冢,做最后的告别,非常触动人心。我想通过他们的经历,让大家重新思考关于生命、关于动物和人类之间的特殊关系。”

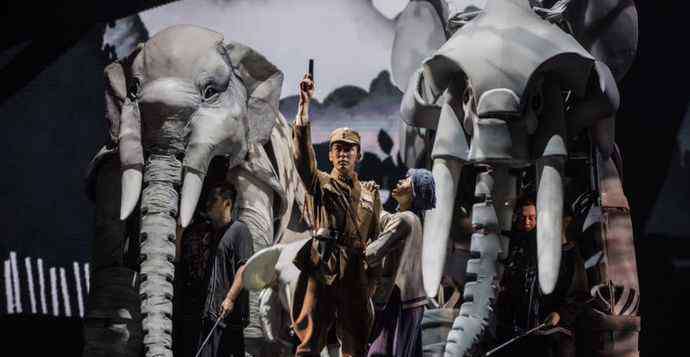

《最后一头战象》剧照。

《最后一头战象》剧照。

据了解,上海木偶剧团的设计和演绎团队前期亲赴西双版纳,与大象亲密接触,观察大象的情绪、表情和动作,反复练习。舞台上的战象采用高科技和传统制偶技艺,几乎完全按照亚洲象等比例设计,制作成高达3.2米的巨型象偶。木偶设计团队在材料、结构、内部、比例、平衡、运动方面潜心研究,“战象”外形也历经多次修改,以碳纤维、铝合金、钢材料、藤条不同材质针对身体不同表演区间进行,并对大象的肌肉、骨骼、运动及结构进行分析,包括耳朵厚度,肌肉走向、皮肤纹理在灯光映衬下栩栩如生,使其走到台前足以“以假乱真”。操偶师要在没有任何语言和眼神交流的前提下默契配合,形成头部与躯体的联动。承重最重的操偶师肩膀甚至要承担上百斤的重量。

《最后一头战象》剧照。

《最后一头战象》剧照。

《最后一头战象》不仅挑战了中国传统制偶技术和舞台制作极限,还融合了现代多媒体影像技术,以电影拍摄手法营造的恢弘大气水墨质感的视觉呈现,磅礴震撼又意境悠远的音乐效果给观众带来惊喜。舞台上倾泻的“大雨”更是令人惊艳,连同一幕幕震撼感人的画面完美契合,将演出推向高潮。据悉,《最后一头战象》演出持续至13日。

1.《象冢 《最后一头战象》登台国家大剧院,3.2米的巨型象偶等比例复原亚洲象》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《象冢 《最后一头战象》登台国家大剧院,3.2米的巨型象偶等比例复原亚洲象》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/78548.html