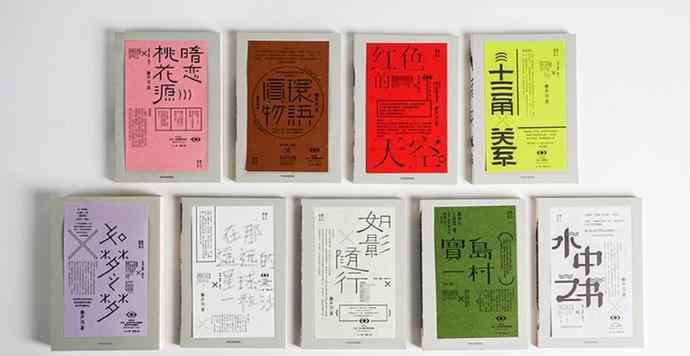

“我出剧本集有一个小小的动机,希望大家更重视原创剧本。剧本是一剧之本,我希望剧本合集可以鼓励许多从事戏剧创作的年轻人。大家对我的印象也可以慢慢转移,从纯粹的导演转为‘编剧、导演’,总之能更重视编剧。”借由中信出版社推出《赖声川剧作集》之际,编剧兼导演赖声川近日分享《暗恋桃花源》《圆环物语》《红色的天空》《十三角关系》《如梦之梦》《在那遥远的星球,一粒沙》《如影随行》《宝岛一村》《水中之书》等作品的创作故事。

“创作是一件很艰难的事情,从第一页写起,不知道写到哪,最后却要像建筑,搭起来要很完美。”赖声川的作品有只有两个人在说相声的,也有8个小时让观众坐在舞台中间的,各种各样,“每次碰到一个题材,我不会开始想怎么处理,而是先去聆听这个题材本身带给我的信息,再去处理。来我们剧场的演员好像也都很习惯甚至会在期待什么时候会改词。”

1984年,赖声川与李立群和李国修创团“表演工作坊”,第一部作品《那一夜,我们说相声》一炮而红,用相声剧形式,让相声传统再次走进人们的生活。两年后问世的《暗恋桃花源》,由丁乃竺、金士杰、李立群、顾宝明等出演,空间并置的悲喜两团之争的故事,成为了直至今日都具备实验性并且雅俗共赏的剧作。此后,赖声川不断用原创作品撼动传统,重新创造新的剧场概念和形式。此次剧本集内包含的作品都极具代表性:1987年,结构取自二十世纪奥地利作家阿图尔·施尼茨勒《循环曲》的《圆环物语》一口气上演36场,打破《暗恋桃花源》演出记录。赖声川用循环的结构,以及“六度分离”原则,写出市井的七个故事,在循环与旋转的舞台中,哭笑中看到都市男女的迷茫与焦虑;“表演工作坊”十周年纪念作品《红色的天空》,用倒计时形式给观众时间流逝的恐慌,并以此进入本剧的老人院场景,与台上的老人们共同迎接生命的结束。

时隔一年,他再推出向电影大师伍迪·艾伦致敬的作品《十三角关系》,用现实手法描写人们在媒体上看到的八卦带来的“超现实世界”。而在《如梦之梦》问世前,人们不会想到有一种剧场形式可以是“环绕”的,演员围绕观众表演。该剧灵感源自赖声川的一次印度旅行,他看到修行的人围绕佛塔顺时针绕行,中途有人加入,有人离开。就在这个下午,赖声川着手创作探讨“生死”的八小时《如梦之梦》。

“今年六月刚演完的《幺幺洞捌》里,我替倪妮饰演的作家写的台词,其实是我本人的写照。”赖声川自嘲,“‘你这个作家就是需要正确的时间、饮料、家具’,讲的是我自己。我曾经是这样的人,开始写作的时候什么东西都要对,灯光错、音乐错、咖啡热度不对,写不出来,等都调整好了没心情了,休息一下。”

一阵笑声过后,赖声川强调,外物并没有那么重要,“阻挡创意最严重的是我们对东西贴了标签,什么东西贴了标签就不能共用了。创意是天马行空,没有标签,什么都可以和别的结合在一起。怎样自由地将东西结合在一起,有一个自然的法则。做作品,到最后要聆听作品本身,它会告诉你应该怎么做。”

《在那遥远的星球,一粒沙》是送给好友张晓燕的礼物,用一个奇幻的外星人的故事,带刚刚失去爱人的张晓燕走出痛苦的阴霾,也同时创下了首轮演出遇到非典疫情,剧场千人戴口罩看戏的壮观场面。再一次讨论到生死,是在2007年的《如影随形》。在虚实变换的场景里,由家庭、金钱、婚姻、亲子、友谊交错中带人自省,探索生死的意义。一年后,赖声川与王伟忠做出了《宝岛一村》用剧场书写着历史。而《水中之书》剧本的完成是受香港话剧团之邀,写了一出关于“什么是快乐”的戏。

“我们未来要走向创意之路,近年来全世界剧场导演重新诠释文本的尝试颇为受瞩目,以至于原剧作以及剧作家容易被忽略。但没有原始剧本也就不可能有重新诠释或解构的机会。”赖声川说,走向经久不衰的文化传承之路,原创绝对不可忽略。

1.《十三角关系 灯光错、音乐错、咖啡不对,写不出来;都调整好了,没心情了,大编剧原来也是凡人》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《十三角关系 灯光错、音乐错、咖啡不对,写不出来;都调整好了,没心情了,大编剧原来也是凡人》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/81964.html