作者简介:

邓云华,男,1972年出生,湖北省作家协会会员,武汉市作家协会签约作家。国内外数百种报纸增刊和杂志上散布着几十万篇散文。他为许多报刊杂志写专栏,许多文章获奖或入选书籍。出版小说《伤痕》,在《四川文学》、《湖南文学》、《曹芳》等刊物上发表数篇中短篇小说。

黄

○邓云华

在天气变之前,没有什么不寻常的事情发生。

那是一个阳光明媚的星期一,我们每个人都像钟表一样,忙得停不下来。但是直到下班都没什么特别的事,除了累到被打了几下。

在去大为住处的路上,我很高兴在公交车上找到了座位。坐的时候感觉眼皮往下沉,最后一个睡着了。我都不知道车已经过站了。

进屋时,大伟正在浴室洗澡。房间里乱七八糟,所以我简单地收拾了一下,给自己倒了杯茶,呷了一口。

喝完一杯茶,大伟也洗了个澡。他揉揉湿漉漉的头发,开心地说:“老婆,你来了。”我对着他笑了笑,感受到一种甜甜的感觉,睡意几乎消散。

大伟起步早。晚上,他将飞往其他地方出差。我们在房子里呆了一段时间,在恋人分手前做爱。然后我帮大卫收拾行李,去附近的小餐馆逛了一会儿。

在一个水果摊,我们买了四个苹果。大伟曾经说过,苹果是水果中的“平民之王”,它有很多优点,比如美化皮肤,预防心血管疾病。其实大伟知道我的胃有问题,饭后很容易打嗝,所以大伟经常洗一个苹果,饭后递给我。这个方法真的奏效了。从此我爱上了苹果,再也没有削过苹果。我洗了吃了。

现在我挑了一个大的,咬了一口送到大伟嘴里,一个个轮流吃。我们今天买的苹果又大又薄,又香又甜,不仅味道好,而且很快消除了饭后胃里的不适。

我把剩下的苹果塞给了大伟。他满脸幸福,用手指捏我鼻子。他温热的嘴一直贴着我的耳朵说:“我的傻姑娘,你让我带这么多东西,在飞机上摆摊。”

在机场路和大伟分手,路过一家珠宝店,又进去逛街了。出来后发现天气很好,突然刮起了大风。风刮得真大。我能感觉到云空在我来到我身边之前突然收紧。

但是我忍不住回家了。我只是低着脖子上街,风摆出一副骗人的样子盯着我。风时不时的改变方向,左推我右推我,整个人像都被萝卜蹭到了。从这条街到那条小巷,风吹走了纸片和枯叶,使人们行走更加困难。

我弓着腰缩着脖子,更担心的是大伟的飞机会不会晚点起飞。我打电话给他,关机了。肯定在飞机上。我加快脚步,在突如其来的风中走着,看着空摇摆的街道,不知怎的,我想起了那股香味。

香香是我童年的朋友。她总是在头发上画一条红线。她不知道她的嘴有多吸引人。她还有一双会说话的眼睛,在人们眼里像仙女。那天我们在一起很开心,但是到了晚上,一股不好的风无缘无故的吹来。风夹着枯枝败叶,绕着香香转,香香的眼睛越来越圆,他的眼睛越来越苍白,越堆越多,他的身体抖得越来越厉害。当香香倒在地上时,白花花的泡沫覆盖了整个嘴巴,蜷缩成一个小球,他的手脚抽动着,变了形,吓得我们一哄而散。后来才知道有一种病叫羊角面包,很正常,很健康,但是一说到病就像瘟疫鸡一样扑腾。一个及时赶到的成年人救了香香,但是没有人知道他什么时候病了,他死了。

香香的出现如此难忘,以至于我总是记得很清楚,成为噩梦中常见的场景,每次都吓得我透不过气来。我真的不喜欢这样的梦,但它总是不请自来。好在这时候风稍微小了点,街上出现了一些人。我抬头看见一轮满月挂在一个晴朗的夜晚空,一句“就像嫦娥离开月宫”莫名其妙的冒出来。我想知道大卫下飞机后,那里的月亮会不会和我的眼睛一样。于是我发短信给大伟,让他无论多晚下飞机都给我一个和平的信息。

我加快了脚步,很快下楼来到我们身边。这栋楼的电梯是后来加的。只能带我到十楼,然后再多走一层就到了我住的顶层。当我用前脚进屋时,后脚砰的一声关上门,挡住了风。

我的房间不到十平米,有个小卫生间可以去。一个立式衣柜,一张写字台,一张床,都是我房间里的大件。洗完澡,我整理了一天的物品清单,挑出一堆没用的文件扔进垃圾桶,然后手脚并用爬上了床。我一闭上眼睛,就沉沉睡去。感觉呼吸均匀,漂浮空的气体被我慢慢吸入,轻轻吐出来的时候带着一点酸甜的气息——依稀记得是大伟和我口对口吃苹果留下的味道。

那是在抢劫之前。我永远不会忘记接下来发生的事情——但由于眼睛和耳朵的限制,有些细节只能推测。

就在我睡着之后,紧闭的门出现了一道缝隙,然后一个人影挤了进来。你可以把那个人想象成壁虎。他在黑暗中潜伏了一会儿,打开了一个小手电筒。手电筒的光就像壁虎的长舌头,舔遍了整个房间。到了写字台上的手机,我裸露的舌头停了下来——是大伟不久前送我的新手机。大为经常跑来跑去。他说如果他想我,我们可以用这个视频聊天。现在大伟给我的手机被一只手默默拿走了,我对此一无所知。

写字台的抽屉开始被搜查。这三个抽屉,我闭上眼睛,知道里面装的是什么:外面的一些零食,包括刚带回来的两个苹果;中间有公司表格和进出口单据;床旁边,有我的钱包,钥匙等等。

进来的那个人穿着黑裤子。我暂且称他为黑人——黑暗中的黑人默默地打开抽屉,用手指摸索着。他对床边的黑发视而不见,只知道是个熟睡的人。那个男人在他眼里是个死人,因为她睡得太死了。如果她在午夜后不发出很大的声音,她就不会醒来。

黑衣人拿起钱包,把手指伸进去,扭了扭。我想他一定很失望,因为他钱包里的现金很少。他在衣柜里一层一层翻找,除了衣服,什么值钱的都没有。其实除了一部手机,房子里真的没有什么值钱的东西。在我看来,钻石订婚戒指最值钱,但是大伟还没给我。

黑衣人肯定不甘心。他站直身子,让手电筒落在对面的墙上。墙上有一扇门。门里面会是什么?虽然不可能是金库,但对他们来说,每扇紧闭的门背后都有一个金库一样迷人的东西。他踮着脚走到地上,脚步轻轻一动,依然像壁虎一样默默走到门口。他开始扭动门把手。他的手慢慢用力推着,从小到大,但门把手还是没动。

好像需要一把钥匙。抽屉里有一根绳子,以前在我钱包旁边,现在一个人躺在抽屉里。黑衣人又走到写字台前,在微弱的手电光照下,他立刻选了一把十字形的钥匙。

是时候打开未知之门了。他可能有点激动,手里的十字键就像一颗想从膛里出来的子弹。突然,警笛突然响起:汪汪汪!

寂静的夜晚,意外的访客,刺耳的警报声...这些应该是警匪片最常见的元素。但这一切都发生在我的房间里,所以冷静的黑衣人被突如其来的警笛声吓坏了,误把一串钥匙掉在地上。然后一声清脆的声音,夹杂着警笛的哀鸣,在寂静的夜里成了一个小合奏。

“哪个?”我在发呆。听到警笛声,我就知道是大伟顺利到达的消息,因为换了新手机后,大伟给我设置了个性化的铃声,把他发给我的消息变成了警笛,这意味着他愿意充当我生命的守护神。现在,随着“护神”的钟声,一堆嘎吱嘎吱的金属物体落地,我彻底被惊醒了。我爬起来,透过窗帘,在夜灯的照耀下,看到一个黑影站在我面前。我忍不住喊出:“啊——”

“别叫了,再叫就杀了你!”

嘴里含着一个“啊”字,只喊出了一小部分。我看到前面有个影子,手里有个亮晶晶的东西。一股冰冷的力量袭来,我下意识地挺直身子,头也用力地尽量往后缩——因为,那股寒冷一直在我的脖子上方。

“起来,打开那个房间的门!”他一边说,一边打开手机后盖,取出电池。

房间里一片寂静。我意识到从现在开始,抢劫正式上演了。

我瞥了一眼那边。我们仓库和办公室共用两扇门,一扇防盗门通向外面,下班前已经锁好了,另一扇侧门通向我的房间。现在我和黑人都在盯着它。我正想着怎么办,突然觉得寒光一闪,脖子隐隐作痛,好像被虫子的尖牙蛰了一下。我咬咬牙,摸了一件衣服穿上,然后起身下床。我跟着手电筒,捡起地上的那串钥匙。

我举起十字钥匙,把它插入钥匙孔。转动钥匙前,我回头看了看房间的门。我好累,不记得回来的时候有没有锁门,也不明白这个人是怎么进来的。我下意识的摇了摇头,转动了两下手中的钥匙。当我面前紧闭的门打开时,一阵凉风把我吹得直打哆嗦。

黑人一只手把刀套在我脖子上,另一只手推我。他们一起进了里屋。他用微弱的手电筒光观察了一会儿,然后把它打向明亮的光线。手电筒射出一道白光。我们的书桌,书桌上的办公用品,靠墙堆着的纸箱,还有之前没有发出去的货物,在灯光下无所遁形。他用手推了一个纸箱,但是纸箱没有动,看起来很重。他看到另一边有门,还推着我过去。

“打开!”

这次我没有犹豫,因为钥匙在我手里。如果是暴力威胁,还不如服从。

进入我们老板的办公室后,除了桌子和电脑,还有一个文件柜和一个保险箱。

“打开保险柜!”他命令我冷酷无情,没有商量的余地。

“但是我既没有钥匙也没有密码……”我看了看保险柜,小声跟他说。

“你——!”

这是一个从牙缝里挤出来的词。话音未落,我听到“啪”的一声脆响。我感觉自己抖了几下,迅速伸开腿,摔了几下也没有摔倒。勉强站稳后,感觉耳朵有些耳鸣,脸上有些发麻。一种莫名的恐惧涌上心头。我听到自己在哭着说:“真的吗...我只是个看守人,没什么...我没进老板办公室,也没碰过保险柜……”

他走近保险柜,碰了碰密码锁,转了两圈,侧着头听着。密码锁发出卡嗒卡嗒的声音,黑暗中清脆有力。我悄悄深吸了一口气,然后就听到了呼啸的风声——原来里面的窗户并不严密,街上疲惫的夜风不时从窗户里窜上来,然后从缝隙里挤进去,发出断断续续的口哨声。

“你猜我打开会有多少钱?”

“我,我不认为...不是很多……”我如实回答。现在,我的脸不再刺痛,但它变成了灼痛。

“嗯?”

“因为...因为我们通常转账,我们没有太多现金,也不用放保险箱——除了证书还有重要的合同……”

他直起身来,环顾四周,然后向外面的办公室走去。那时候我感觉自己的心在剧烈的跳动,砰砰,砰砰,砰砰,每次都跳到喉咙里。我紧张地算了一下,如果老板办公室的门被锁死了,我会拿着办公室的电话报警,这样我就可以争分夺秒,最终有很大的胜算。但是黑人刚出门就不走了,好像在用后脑勺看着我。我看着他手里冰冷森森的刀,用手掐着脆弱的木门,一瞬间放弃了之前的计划。

见我出来,黑衣人又转了一会儿,然后像是要离开。我犹豫要不要跟着他。或者说,要不要摸一下裁纸刀。就在我旁边的文档夹下面,下午用的时候还心有余悸。有一次,差点划伤了同事的手指。但是一道强光直射过来,我本能的闭上了眼睛,还是感觉好晕好晕。

“呵呵,没注意到还有个美女!”

不知道怎么反应。之前要么是他忙着收拾自己的东西,要么是他的手电没照我的脸。他真的不知道我长什么样。身边很多人都说我漂亮,连大为都夸我是美女。他们还说我有点像《山楂树之恋》里的女一号。我的眼睛小但清澈,我的话少但温柔可爱。嘴一弯,脸就笑了。有时候有点傻,我也算是一个标准的可爱女生。

但是,现在黑衣男子说我是大美人,我立刻感觉到一股浓浓的邪恶向我袭来。

我闭上眼睛,浑身僵硬。我感觉手电筒的光向下移动,然后向下移动。手电筒的光静止不动时,我下意识地把衣服的下摆裹得更紧了。

我穿着一件里面有睡衣的夹克。早些时候,我被刀子逼着起床,穿上了这件夹克。后来在黑衣人看保险柜的时候,我把手伸进袖子里,然后随便扣了两个扣子。斜扣的外套和薄如蝉翼的睡衣名义上遮住了身体,其实是在展示一个女人成熟的身体。

“你,过来!”

他简短地下达了命令。我头皮发麻,我知道他太厉害了,一个耳光可能会把我脖子拧断。我不得不机械地挪动双脚,默默祈祷上帝保佑。

他一定是怀疑我磨蹭,说了什么含糊的话,然后两步走上前。感觉脖子很紧,一只手像半个铁环一样卡住,让我窒息。我的胸口也有点疼。我想刀尖可能扎破了我的衣服。我感觉自己像一只虚弱的羔羊,被猎豹从办公室带到我的房间。这是我脖子上的环稍微松了一下。我刚吸了两口气,但在紧张的神经放松之前,我的心脏突然又收紧了:一种冰冷冰冷的东西粘在我的腿上,它一寸一寸地慢慢向上移动。

“让我猜猜,你睡衣下面穿什么了?”

这种略微拉长的语气让我浑身颤抖。一瞬间,我看到眼前出现了一个巨大的身影,想起了我们的缠绵和誓言。现在,我宁愿除了女人的尊严什么都没有。但是这个念头一闪而过,我立刻陷入了尊严与生命的纠结。我觉得我可能不是圣烈士。现在我的危险上升到了死亡的高度,无尽的恐惧让我越陷越深。面对尊严和生命,如果这是一个单项选择的问题,我想我大概会闭着眼睛选一个。

虽然心里有一万个“不”字想从嘴里蹦出来,但身体告诉我,刀是贴在皮肤上的,刀片比剃须片还细,而且在慢慢动。如果你用力拉,你可能可以切除你大腿的一半。现在我能做的就是尽可能用力夹住我的腿。但是可能太难了。感觉自己的重心都快没了。我站不住了。

刀一直在动,搅起了睡衣的下摆。大腿根没有这个罩子,突然觉得凉飕飕的。

“小裤……”他似乎很失望,还在用刀抠着睡衣的一角,过了好一会儿才放下。

我又让自己放松了。我一放松,闭着的眼睛就没那么用力了,满眼的泪水上上下下的开了,银行爆了眼泪就滚出来了,喉咙里忍不住发出啜泣的声音。

“嚎叫什么?”黑人不耐烦了。他推了推我的头。我就像个不倒翁,双脚着地,上半身抖了几下。

“我一根手指都没碰过!”我还没站稳,他又把我推了上去。突然,我的力气更大了,就在床上坐了下来。我掉进了一个可怕的黑洞,感觉到一具尸体又竖起来了。这种奇怪的味道让我觉得自己面对着一条巨大的虫子。

然后就是失去对意识和身体的控制。现在想想,如果别的女人遭受这样的胁迫,估计也会像我一样——像被茧束缚的蛹,浑身无力,动弹不得。

我的外套被脖子上的冷刀撕开,然后贴在胸口。那刀刃真的像一块冰。它让我汗毛直竖,浑身起了层层鸡皮疙瘩。后来刀翻了,刀刃朝上。只是轻轻一挑,当啷一声,我的大部分睡衣都裂成了两半。

“没有——”我真的没想到,我这么弱小,像一个安静的蛹,只是因为没有向这样的恶屈服,我就像一只破茧的飞蛾,可以爆发出高飞的能量。

是的,我在绝望中爆发,或者说歇斯底里,大喊大叫。这叫声可能传不了多远,但从窗户和门里挤出一点点,被夜风吹走了。但是在房子里,声音很大,几乎震耳欲聋。

黑衣人可能没想到这个软绵绵的虫蛹会发出这么大的声音。他震惊了。一只手迅速捂住我的嘴,另一只手举起刀说:“我要杀了你!”

“杀了我——”我被捂住了半张嘴,还在挣扎着发出模糊的叫声。

“你他妈是烈士还是处女?”

而一阵奇怪的风,像许多黑暗中的精灵一样,互相拥挤着从窗户和门钻了进去。不知怎么的,我陷入了那个恐怖又熟悉的梦里。我看到一张眼睛发白口吐白沫的脸,看到抽搐的甜香滚了一地。我也不知道哪里来的勇气,就张嘴回答——

“我是羊角面包病人!”

“嗯,”他有点惊讶,向后直起身来,好像是为了保证安全距离,用一种很意外的语气问我:“癫痫,癫痫?”

“没错,遇到刺激我就会瘫痪,口吐白沫,死也不能呼吸!”

夜又陷入寂静。他一句话也没说,好像不感兴趣,很沮丧。他盯着我看了好一阵子,然后突然起身,就好像我在他面前是个倒霉蛋,他想摆脱。

然后他好像对香烟上瘾了。他摸了摸口袋,掏出一支烟。火光一闪,我忍不住看了他一眼:尽管皮肤黝黑,脸还是很年轻,眼神甚至还流露出一些稚气,但是他的眼睛下面有一道显眼的伤疤,似乎在上下跳动,让人觉得狰狞可怖。我赶紧闭上眼睛,仿佛噩梦还没走远,再多看一眼,它就回来了。

他抽烟的时候,我又穿上外套,把所有能扣上的扣子都扣上了。

一团长长的烟从他嘴里喷出来,在昏暗的夜里像一股薄薄的波浪一样汹涌。然后他从口袋里拿出我的钱包,里面有我的身份证、银行卡和一些零花钱。他回到写字台前,外面的光线穿过窗帘,照亮了他身体的大部分。他又把手指在钱包上扭了一会儿,又摇摇头,问:“你就这点本事?”

“嗯。”担心他不信,我急着补充:“我们公司吃包,月薪都是计分的,我用的钱不多。”

“你就不怕我逼你说出卡上的密码?”

“我是个可怜的工人,我能有多少...再说,你应该不缺我的钱吧?”

他的嘴动了动,像是在笑。我觉得他肯定有点沾沾自喜。他抽了几根烟,然后把钱包扔在桌子上,似乎想起了什么。他从口袋里拿出手机,连同后盖和电池一起放在桌子上。

我完全糊涂了。不想换一个回报?不符合常识!但是不管怎么样,他好像真的很想去,这当然是我所希望的。他转身走了几步,伸手去开门。随着他的一只手旋转,门会立刻被打开,他很快就不见了——就像一阵风在他面前吹过,然后一切又会平静下来。

这时,我用一种我不相信的声音说:“你去吗?”

“为什么?”他开门的手停了下来,他的回答充满了惊讶。

“我的意思是——你会赶上下一个吗?”话音一落,我就觉得自己疯了,说出了这样的话。

“怎么?”

“我觉得这不应该是你的工作。”收回我的话,我紧紧地咬着嘴唇,好像想收回之前说的一切。

他显然发起了愣,沉默了很久。

“你不该这么凶。”该死,我不知道我哪来的这么大的勇气。突然推翻了我之前的决心。

“嗯,我应该是什么样的?”说完这句话,他笑了。虽然很轻,但足以让我确定他真的笑了。

“你应该遇到过什么困难,属于需要帮助的那种?”我想了想才说的。

“你是喜欢给人算命,还是会数数?”他沉默了一会,不置可否,反过来问我。

“我只是凭感觉。再说快天亮了,你能去哪一家?”大伟说我是个很累的人,因为我总是为别人着想。此刻,我就像是耽误了人家的工作一样,带着一丝抱歉的语气,说出这样的话。

“我要回家了。”他淡淡地回答。

“你回家后一定要走很长一段路。”我一边说,一边拉了一条牛仔裤,迅速穿上。

他保持沉默,好像在思考如何回答我。但他没有说话,只是摇晃了两下身体。他抽完最后一根烟,然后走到离我最远的角落,背对着我久久不动,仿佛是阴影里的一块木头。

房间变得如此安静,仿佛整个世界都凝固了,包括时间。只有风,不知疲倦的夜风,不断发出呼呼声,忽远忽近,忽粗忽细。

我只是不知道该怎么办,但我听到房间里有一句话:“我告诉你,我最亲爱的人因为癫痫离开了我。”

我吃了一惊——传入我耳中的声音轻盈、缓慢而清晰,仿佛是荒山野地里的钟声,轻轻叩击,发出飘飘的声音。经过长时间的停顿,我意识到他在和我说话。我赶紧提醒自己应该回应,然后就听到自己结结巴巴地说:“嗯?对不起,对不起……”

“那天风真的很大,几乎把池塘里的人都吹走了——”他继续说,好像我不在那里,在梦里说话,“妈妈光着脚站在泥里挖藕。挖啊挖,一片乌云飘了过来,就在我妈头顶上方。突然,火光一闪,一声巨大的雷声传来。妈妈好看的脸色变了,喉咙发出了锯的声音,眼睛直不起来。我在池塘边哭着,手舞足蹈的挥舞着,喊着妈妈,妈妈,妈妈!我妈口吐白沫,手抓着我跳着舞,就是够不到我!我妈一头扎进水里,我跪在田埂上哭个不停,十个手指不停地挖地,直到地被打散……”

我张大了嘴巴,却像个木偶一样,说不出话来。

他终于走出角落,站在一个明亮的地方。突然发现他矮了很多,像一个大灾难后崩溃的人。就这样静静地呆了一会儿,他站直了,慢慢地又伸出手去开门。就在这时,我看到他脸上挂着一些亮晶晶的东西。我的心猛地一紧,然后听到自己的声音:“我猜你一定是困了,还是应该在这里休息?”

这句话脱口而出,仿佛没有得到大脑的允许。但是他呢?他好像很认真——试想一下,如果你也熬夜,如果你一直紧绷着神经,一旦放松下来就会筋疲力尽,即使倒在草地上打个盹,也能乐在其中。其实他已经不开门了,只是站着不动。他好像被我的话搞糊涂了,不知道接下来该怎么办。

一片月光落进房间,地上覆盖着白纱。一些灯也进来了,这使得房间有一些薄橙色。在这些微弱的阴影中,他的脸的轮廓隐约可见。我甚至可以看到他脸上的伤疤像一只小蚕,躺在眼皮底下,像是安详地睡着了。

“求求你,大哥!”我做了个手势,然后走到一边。有时候我好不可思议。我记得我坐长途汽车给别人让座。结果我被扭了脚踝,很久都走不动了。

我的“大哥”似乎让他震惊了——还是做了决定?不管怎样,然后他径直走过去,倒在床上。他闭着眼睛,全身一动不动,看起来太困了。

过了一会儿,我甚至听到了鼾声。那鼾声真的很甜,就像婴儿睡在妈妈怀里一样。

风似乎越刮越紧,有几股攒足了力气从门窗缝隙钻了进去,让人感觉凉飕飕的。仿佛被什么东西叫了一声,我蹑手蹑脚的走到床边,轻轻掀开被子的一角,慢慢的盖住了他的胸口。

我回来后,轻轻地坐在凳子上。听着房间里的鼾声,我感到目瞪口呆,仿佛回到了无忧无虑的童年。一大群孩子聚在一起开心的玩耍,连已经远去的香味也回到了我们的身边...

我闭上眼睛,沉浸在这美妙的遐想中。时间长了,还是一点都不困。安静的夜里有一股甜甜的味道,是抽屉里苹果的香味。我突然想到一个奇怪的想法,我应该准备一个苹果。等他醒了吃了,出门也不会太饿。

抽屉是半开的,我轻轻一动不动的拉着,好像对它更有热情。我用力一拉,打开了抽屉,但发出了声音。我赶紧转过头看了一眼。他还在床上睡觉,鼾声依旧很轻松。我又回头看了看苹果,想挑出一个大的。但是这两个苹果不小。我一个一个的称,还是分不清大小。我无声地笑了笑,放下一个,蹑手蹑脚地走到卫生间,把水龙头开了一点。我用一点水洗苹果。

我把苹果洗得很完美,转身出去,突然愣住了——我看到床空在晃,屋子空空空如也,除了窗边桌子上的一个苹果。我第一眼看到的苹果和我手里的那个一样大一样圆。那是一对并驾齐驱的孪生姐妹。不同的是苹果的皮被剥的干干净净,蹲在地上像个白瓷娃娃。旁边是一堆非常新鲜的苹果皮。那些果皮自上而下相连,围成一个球体,在昏暗的灯光下泛着亮黄色,乍一看好像房间里有一个金苹果。

我呆了很久才突然想起来,我得弄清楚这是不是一个奇怪的梦。我检查了整栋房子,确保没有丢失任何东西。相反,当我的目光最终落在废纸篓时,我发现里面少了一把短刀。这是一把带木柄的短刀。它锋利的刀让人恐惧,它的刀刃让人冰冷,刀背上的两个凹槽让人感觉更危险。刀的刀刃还在发光,但是窗外的晨光映射出来,已经不那么冷了。

我不用照镜子就知道我笑得满脸都是,因为我的两个嘴角都翘了起来。但是为什么我的眼睛这么潮湿?什么东西未经允许就爬到我嘴里?我使劲捏了捏她的嘴唇后,干脆坐下来,一小口一小口地吃着削好的苹果。那味道真的是又甜又好吃。不知不觉想到了大伟嘴里传来的味道。

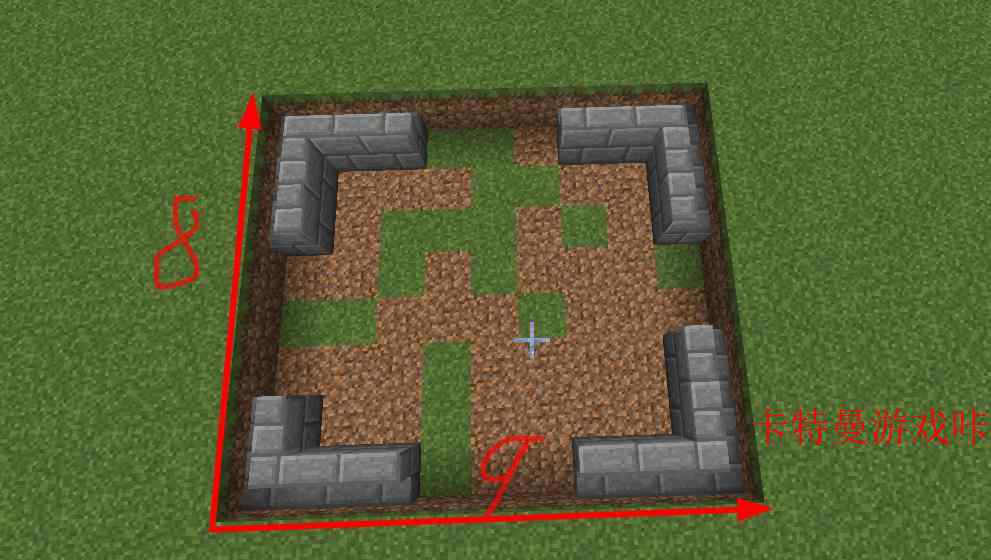

后来才知道,我和大伟一起买的苹果是在黄土高原上长的。它们酸甜适口,具有帮助消化、降血压和美容的作用。由于成熟后皮肤金黄,他们有了一个好听的名字——黄。

黄陂区文联欢迎各界投稿。投稿必须原创,内容可以是文学、摄影、书法等。捐款用于交流和使用,责任自负。作品请附上文字、作者简介、照片、微信号。

1.《邓运华 邓运华 | 黄金帅》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《邓运华 邓运华 | 黄金帅》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/tiyu/1575880.html