《儒林外史》是明清时期的一流讽刺小说,也是一部批判名利的社会现实主义小说。

《儒林外史》是吴·的毕生之作,历时20余年,留下了吴·成长、成熟、重新定位、自我否定的人生轨迹和思想历程。

家世显赫吴说,吴的祖先是的后裔,的后裔。

他家祖籍浙江温州,原为平民。在明朝开国元勋朱迪和文健开国元勋朱允炆的纷争中,他的祖先是杜南永乐皇帝的内人。他因封龙立功,迁居江苏六合,家业开始腾飞。

明·成祖·朱迪剧照

吴对自己的家庭背景很自豪。

吴的曾祖父曾获第一名(探花)。从此,吴家盛极一时,成为名门望族。一度以公职出名,门多;吴的祖父吴丹早就去世了,但他也做了同样的事情。

嗣父言传身教吴是吴的继父,是一位孝道兼通文理的儒生。在父亲吴的影响下,性格豁达、豁达、豪放。

吴一生致力于学习,边学边思,坐以待毙,纵横古今,穿越千百年,为天下楷模。康熙丙寅年(1686年)进贡。因为父亲吴丹英年早逝,丧偶的母亲不能远行,所以他辞去朝廷职务,回家服侍母亲。

康熙剧照

孝顺母亲的吴,只是在母亲病逝后才想入官。康熙五十三年(1714年),她在江苏赣榆传教。

吴,虽不出名,却是一位正直的学者。他冷静,自我适应,不太在乎名利。他没能活下来,并努力做好自己的工作。他仍然埋头于书中,热情地倡导崇儒之道,并以此教育吴。

自幼聪颖异常吴年轻的时候,就表现出了聪慧过人、令人难忘的优秀品质。他的好朋友程金芳在《文木先生传》一文中说,他“生而不同,只有读了才能背。”

在父亲吴的教导下,吴从小接受严格的教育,学习四书五经八股文。

全家人都希望吴景子能通过科举考试,继承吴家的荣耀。

范进忠居

吴年轻时对八股文不感兴趣,八股文内容死板,思想窒息,感情压抑,毫无趣味。然而,他涉猎了诗歌、歌词、歌曲、赋体等能陶冶情操的东西,因为他的兴趣浓厚。

而生活在科举社会的知识分子,要想脱离下层平民阶级,挤进上层社会,只有通过一系列科举考试,求名逐利,才能找到出路。

出身于科举世家的吴对八股文感到厌倦,但在父亲和老师的不断灌输下,他不得不接受这种枯燥的现实命运安排,这使他跟随人民的脚步加入科举行列。

版画《中学状元》

埋首书海,聊慰孤心吴在吴家获得长子的“孙子”地位。

按照封建宗法社会的习俗,祭祀祖先时,只有祖先才有祭祀的权利;在传承上,粽子也可以得到更多的好处。

因此,在封建大家庭中,粽子往往成为其他家庭成员羡慕的对象。更有甚者,吴的之子的身份是通过生育获得的。当然,这让亲戚们特别嫉妒,很容易招致亲戚之间的攻击和怨恨。

吴从小和家里的兄弟相处不好。在《迁家赋》中,他曾愤慨地写道:“推鸡舍久,打鹅栏深。”说明在他的童年,很少受到兄弟们的友好对待,所以他感到孤独和沮丧,因为他缺乏温暖。

吴画像

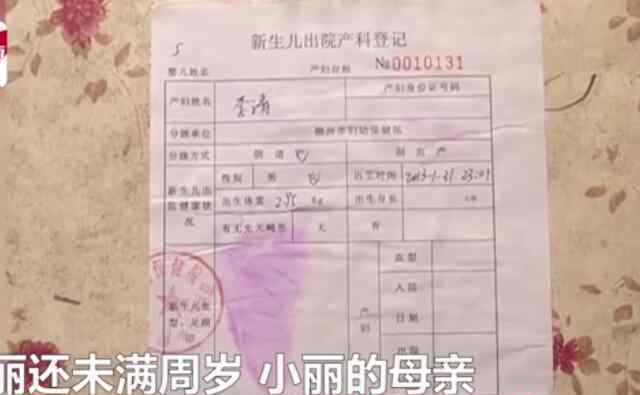

康熙五十二年(1713年),吴十三岁,母亲不幸去世。

母亲死后不久,武氏族的贪婪本性逐渐显露,他不顾礼法约束,开始推搡年幼的粽子,给自己纯真的心灵蒙上阴影。

吴变得孤僻古怪,不像普通少年那样活泼。为了避免族人的纠缠,他经常一个人躲在书房里,整天沉浸在自己喜欢的诗歌、文字、戏曲、小说等书籍中。

他的阅读非常广泛,包括文学历史名著和淫秽小说。只要能拿到书,他就能全部读完,经常像老和尚一样在书海里游荡。

广泛的阅读拓宽了吴的思维方向,使他积累了大量的资料,并对他后来的创作产生了很大的影响。

吴雕像

亲人夺产,态度转变雍正元年(1723年),23岁的吴面临人生的第一次变故——其嗣父吴之死。

此后,他的叔叔和他的人民争先恐后地分割家庭财产,这给了吴很大的打击。

吴没有自己的孩子,所以当他的继承人吴在葬礼服务,一切都很棘手,每个人都受到约束。不同世代的人不断刁难他,指责他。

生性高傲的吴,只能小心应对,任人抱怨。这一切都让他崩溃了。

吴画像

继承人父亲去世后,通常受人尊敬的亲属立即展开了一场争夺财产的贪婪之战。经历了父亲的丧亲和财产的变故的刺激,吴看得很清楚,长辈们仁义道德,但贪财;那些和吴家做好朋友的亲朋好友,渐渐疏远了吴家。

武深感世态炎凉,人心未老,便走上了放纵与叛逆的道路。

1.《儒林外史的作者 《儒林外史》作者,23岁面对人生第一个变故,他的抉择却出人意料》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《儒林外史的作者 《儒林外史》作者,23岁面对人生第一个变故,他的抉择却出人意料》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/yule/1112648.html