时间:2018年7月9日

地点:怡君影视公司

采访对象:文隽(香港资深电影制片人/策划)

采访/整理:班承云(中国电影出版社副编辑/中国美术学院2016级博士生)

版权:当代电影杂志

首先,根在大陆

类成云(以下简称“类”):根据之前的采访,你是在1990年来到大陆,改变了你的人生。

(以下简称文):是的,我第一次来北京是在1990年。1991年,我开始制作我的第一部合拍电影《永别了,紫禁城》,这是《最后的太监在中国》的第二集,使用的是西方电影厂的工厂标识。当时在北京拍摄的时候,北京电影厂的人也帮忙。到了1992年,我拍《窄路英雄》的时候,就和青英厂合拍了。

《窄路英雄》由周晓文执导,姜文、万梓良主演。刚来北京的时候带了20多个香港人,第二次只带了三个人。因为是合拍的,所以用了青英厂的员工。

类:为什么数字差别这么大?是因为合拍和合拍有区别吗?

文:不是,那时候不管合拍还是合拍都要经过工作室。他们派了一些员工,这些人必须为他们的服务付费。刚回来的时候,什么都不熟。我只好带了几个香港高手才觉得安全。例如,我的助理导演,摄影师李屏宾,动作导演董玮和一些演员。但第二年合拍《窄路英雄》的时候,感觉对内地的情况比较熟悉,第二次就要带三个人。一方面是为了节约成本,另一方面也希望和内地的工作人员有更多的合作。当时我的摄影师变成了顾长卫,所以只带了一个灯光工程师,一个助理制片人,一个助理导演。除此之外,《窄路英雄》的另一个导演是周晓文,他也有自己的团队,我更信任他。93年我在姜文做《阳光灿烂的日子》制片人的时候,只有我一个人来过。因为我只是带了钱,从事了协调工作,充当了两地的沟通桥梁,其他的事情我给了他们全权,所以我一个人从香港过来就够了。

班级:那时候适应了吗?

温:其实我适应能力挺强的。因为我们有回大陆之前去台湾省拍戏的经历,对我来说问题不大。但我记得我第一次带20多名工作人员来北京的时候,内地电影还没有全面开放,大部分电影制片厂都是国有的,两地工资待遇相差很大。所以,我告诉香港的员工,他们可能会问一些关于工资的问题。你可以告诉他们具体多少钱,但你也要明确告诉他们,到项目结束,你的工资就没了。和他们不一样的是,他们每个月都有固定的工资,也有一些人工费。工作做好了,单位就留着。另外,告诉他们香港的房租生活费,让他们知道你不是很有钱。

我说这些是希望我们能互相理解。90年代初,两地文化背景和经济水平有差距。所以,在这方面,不要因为心理失衡而制造一些问题。我听姜文和刘晓庆说,就算你以前是第一英雄或者女一号,(报酬)和搬道具的工作人员一样。大家都付出了劳动,却没有说你会有助手,因为你是大明星。当然,这种现象现在是不可能的。所以对我个人来说,从1991年到1995年,从合拍到合拍,再到姜文的《晴天》,对我来说是非常难得的经历。在这个过程中,我也见证了我们中国电影的发展。

班级:刚来的时候,周围的人对大陆了解吗?

文:他们完全是陌生人。大多数和我同龄的香港人,因为教育或个人兴趣,对内地完全陌生。当然,也有一些历史原因。如果不拜访对方,怎么容易判断?我很清楚该怎么做。我总是建议拍电影的同事。如果不回大陆拍电影,哪里有钱实现梦想和想法?坚守维多利亚港,拿出300万到800万拍一些小片段,能做多少?

班级:当时有没有人反对你来大陆?

温:从来没有人有资格评价我的行为。

类:亚洲金融危机在你回港后不久爆发,极大影响了香港电影的资金来源和市场。

正文:有。回到香港后,我和王晶、刘伟强合作成立了最佳拍档电影公司,三四年间拍了很多香港电影。对我来说,从1996年到1998年很顺利,因为我和刘伟强一起拍过很多港片,比如《少年危险》系列、《风云》和《百分百感觉》等。然而,亚洲金融危机之后,拍摄经费来源被切断,因为大家都情绪低落。于是很多香港电影人开始思考,如果我们还喜欢电影,去哪里找出路。

班:你回内地的机会是什么?

文:我当时有一个新的工作,就是在向华强的华星集团。当时公司有几部电影要拍,比如《故宫决战》,我对大陆比较熟悉,就回来了。我在想,有哪些电影可以在大陆拍?2000年,我想拍一部纯国产的电影,叫《我的兄弟姐妹》。我跟老板提出这个想法的时候,老板说算了。回大陆就得拍个悲剧。不要把投资者变成悲剧。不知道是不是真的不行。后来,我和王晶一起付费,以非常低的成本拍摄了这部电影。

班级:当时是什么情况?

文:我找到了大陆导演俞中。他是巩俐的同学,本科戏曲专业毕业,后来在北京电影学院导演系读研究生。他是97年来深圳的,我认识他,也和他有过接触。最难能可贵的是,他从来不叫我帮他做什么,也不叫我帮他当导演。他只是一个平常心的朋友,大家一起讨论电影或者自己的想法。我觉得他是中戏毕业的,演技应该不错。

《我的兄弟姐妹》是一部关于孩子的电影,就是哭的一塌糊涂。之所以要拍这部电影,是因为91年在北京拍戏的时候,有人跟我说“妈妈又爱我了”很好,大家哭得一塌糊涂。我去看了,感觉一般。如果我拿了,肯定比它强一百倍。这个想法一直在我心里。又回到大陆,有了拍纯国产片的想法。后来想拍一部关于孩子的悲剧电影,香港导演把握不住味道,就去找内地导演。故事和电影大纲都是我写的,但是我请了北京电影制片厂的女编剧给我写对白,因为我不了解大陆孩子和东北的情况,但是我熟悉剧情,熟悉人与人之间的感情,熟悉整个框架。后来刚看毛片就被感动的一塌糊涂,所以我觉得我的片子肯定没问题。后来冬天的博纳电影给我发的。其实《我的兄弟姐妹》对于我个人或者说对于冬天来说都是一部重要的电影。这部电影在2001年上映的时候,票房就收了2000多万,当时已经很高了。应该是当年国产电影票房第二名,第一名是冯小刚的贺岁片《大人物》。

班:那么,你和俞中导演又合作了《我美丽的乡愁》?

正文:《我美丽的乡愁》是我和北京故宫电影公司合作的。紫禁城影业是mainland China第一家与香港合作的公司。故事的灵感来源于当时非常受欢迎的电视剧《民工女孩》。我想拍一部关于打工女孩的电影,所以拍了《我美丽的乡愁》,讲的是打工女孩和白领之间的故事。许凭借该片还获得了第23届金鸡奖最佳女配角奖。这部电影我也挺满意的。上映的时候刚好是2002年农历新年。中国电影史上最重要的转折点是《英雄》的上映。当时所有观众都没见过这么大的阵容,而且是张艺谋导演的。我们的房间很小。不过我记得票房不算太差,但也没有《我的兄弟姐妹》那么差,其实很可惜,因为那时候我觉得无论是表演,还是剧本,还是题材,都可以有所收获。

其实从2002年到2007年,香港电影人都在摸索。比如徐克回来拍了一些电影,比如《散打》、《七剑》、《深海寻人》、《女人不坏》,影响不是很大。其实我们90年代初回来只是为了拍外景,电影人也没有安顿下来。大家都没有真正把“根”放在内地。

类:你现在已经把“根”放在大陆了。

正文:有。我的工作室上周刚刚开业。之前,我没有工作室。我通常在酒店的大厅或其他公司开会,但现在我想我应该有自己的地方。这个工作室是我去年租的,当时忙着拍戏没时间装修,一直到7月3号才开业。

班:你之前说1990年来大陆是你人生的转折点。你还这么认为吗?

温:当然。1990年来大陆,因为香港自己的出版社要出版巩俐的画像,需要一些照片。当时巩俐在山西乔家大院拍了《大红灯笼高高挂》,我去参观了班级,开始了我的回国之旅。第二年,有人找我拍戏,1991年1月我回来拍戏。因为我是历史读者,我知道每个地方都有自己的故事。所以1991年趁在北京拍戏,去了圆明园和颐和园。一天下来,我想,我一定要多去一些地方看看,这样我就有了《窄路英雄》。我故意让自己从北往南跑。你说得对。如果我不回来了,我可能还会是一个很好的香港电台主持人,或者是一个很好的电影公司的宣传总监,或者有一个镜头,但是我的命运肯定不一样。

类:现在我们说回大陆拍电影,你身边的电影人是什么反应?

温:我回到大陆,他们不但没有意见,而且还很佩服。我很佩服文隽这么早就回来了,这么早就认识了王朔、姜文、刘晓庆。

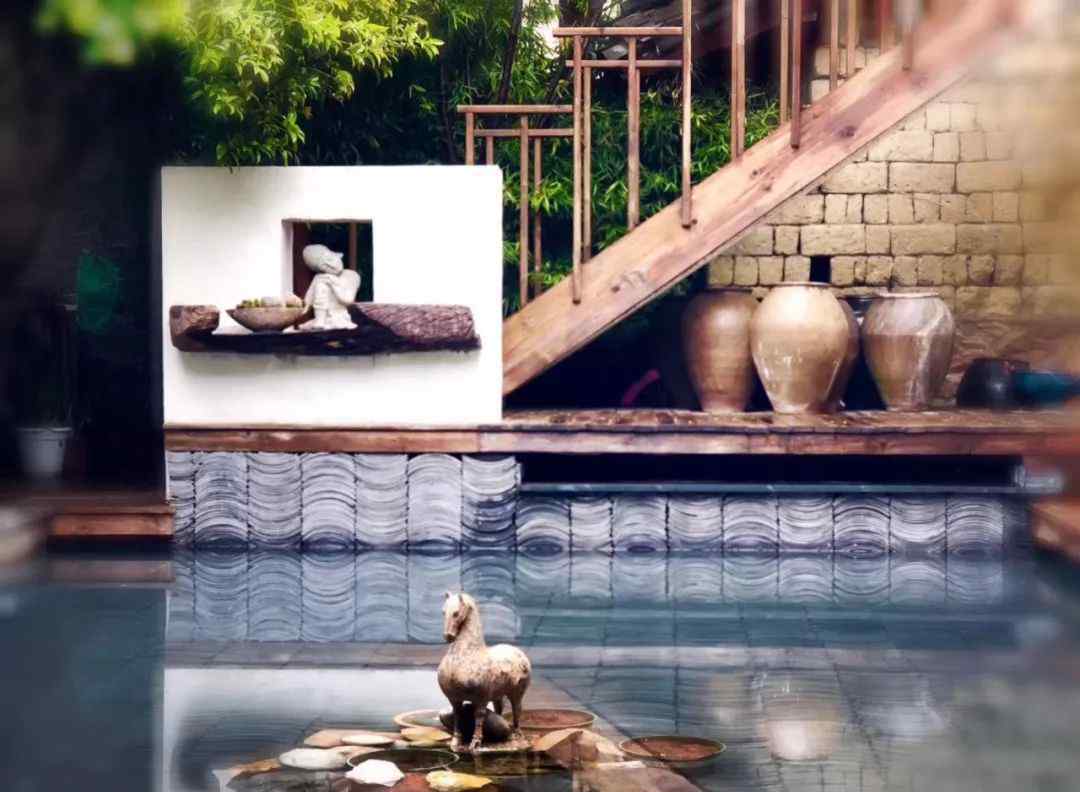

我美丽乡愁的剧照

第二,要放“合作化”

这个概念被赶走了

班级:刚回来的时候,你对内地的合拍政策了解多少?

文:我不明白。而是去理解,去遵守游戏规则。因为我们是来谋生的,不是来改变什么的。我会尽我所能,尽我所能。你以为我20多年前回来就一直在拍《年少轻狂》吗?没有,我在香港已经不拍惊悚片了。回来后突然开始拍惊悚片。“京承81”具有象征意义。我不是香港一流的喜剧演员,但我拍过《路上的人》。没有《路上的人》,就没有《路上的泰国》,因为我掌握了商业片的类型,最重要的是我掌握了无论什么创作都是人的东西这个道理。

类:刚开始和大陆合作的时候,有很多地方不合拍。你感到痛苦吗?

文:不疼。想交朋友就交朋友,有人给我钱,然后我就拍。

类:但是从一些电影案例中可以看出,合拍的过程并不顺利。

温:我觉得遇到困难是好事,因为好事会磨人。有哪些电影表演好,演员好,投资人不麻烦,天气好?肯定不可能。所有的电影都是经历了很多挫折才拍出来的,没有一部是这么顺利的。你遇到的困难越多,你就越能展示你的能力。即使在香港工作,在办公室里人际交往也未必顺畅。很多年前看过一本书,日本人写的,叫《人生可以合奏,也可以走调》。按照书上说的,生活中肯定会有你讨厌的人。当你认为头号讨厌的人会离开的时候,二号讨厌的人就会出现,所以你不能指望在你的生活、生活、工作环境或者邻居中没有你讨厌的人。肯定会有的。如何把这些讨厌的人变成你生活中的过客,或者成为朋友,或者安顿下来,都是你要面对的事情。所以,我觉得回到内地还是留在香港,是性格问题。

类别:CEPA协议于2003年签署,2004年实施。不少香港电影人陆续回到内地拍片。你这次北上有什么不同?

正文:其实从2002年开始,人就陆续回来了。之前主要是和大陆合拍,剧本要审核。在片场,内地员工也愿意帮忙,因为他们可以得到一些劳动力成本或一些他们有配额的费用。例如,2005年,陈可辛制作了《如果爱》。事实上,他非常害怕回到大陆做电影制作人。当我和很多人已经开始在内地拍戏的时候,他还是不愿意回来。当时很多人都有同样的想法。直到他们看到内地电影票房能赚两亿,才发现我们的市场不在香港。所以我们开始回内地发展。后来拍了《冒名顶替》,和余东合拍了《保镖与刺客》。我目睹了整个过程,以及他们是如何一步步走到今天的。

班级:从2002年到现在,有什么重要的节点吗?

正文:2008年对我个人来说是重要的一年。因为《画皮》获得了二十多亿的票房,一定程度上发展了惊悚片。其实在《画皮》之前,我拍过两部低价惊悚片,《荒村公寓》和《荒村客栈》。

类:这两部电影在当时都是比较有影响力的。

文:当然可以!这必须自豪地说。但这两部电影还是局限于低成本,不可能有鬼。《画皮》是一个突破,一个魔幻与恶魔的世界,聚焦特效,一部明星惊悚片。《画皮》成功的原因是陈嘉上用有限的成本把它变成了一部文学电影。陈嘉上没有在电影中确立上帝、魔鬼和人的世界观。其实他只是拍了一个男人和小三老婆的冲突。他仍在全力以赴。大家都觉得好看,因为本片描述的关系发展到最后没有坏人,大家都有话要说。不是因为飞行特效,而是因为人物描写好。

在这部电影之后,2009年的《致青春我们终将逝去》和2010年的《西风谎言》,类型片得到了一定程度的拓展。

类别:是的,《西风谎言》相当于大陆版的西方电影。

温:是的,因为在此之前,国产电影没有这种感觉。2008年之前是王小帅和张杨在默默的拍一些有抱负的电影,主要目的是表达作者,不是主旋律,也不是以娱乐和市场为主。但2008年后慢慢改变,强调类型片意识。姜文2010年的电影《让子弹飞》给我留下了深刻的印象。2010年《在路上的人》开拍,我推翻了原剧本,重新建立了人物框架和突围。

类别:这部电影感觉像是纯粹的内地创作,有真实的生活感,不像香港电影人创作的作品。

正文:是的,当然是纯内地,因为“春运高峰”只有内地才有,香港没有。

班级:你对人物的刻画和香港有什么区别吗?

正文:创作没有区别,都是为了人,就是把人写好。我告诉编剧们没事就站在十字路口,不能就这么躲在房间里,不能就这么看别人的二手影视作品,是不是?多读单词。文字是思想和想象空,可以带来另一个层次。

类别:2010年左右开始,合拍一起发展,从最初的水土不服到各种“大片”,再到后期类型发展,经历了几个发展阶段。香港因素在其中发挥了重要作用。

正文:2002年,香港电影人开始回内地拍电影。2014年,中国电影达到了巅峰,也就是在这一年,人和钱走进了电影界。2015年和2016年,电影行业开始出现一些问题,比如《叶问3》。直到2017年,整个市场和行业平静下来,现在正在向好的方向发展。在这整个过程中,每一步都不可能缺少香港因素。

班级:是的。现在,这个“香港因素”怎么样了?

温:我们唯一不能做的就是在大陆拍出真正的喜剧和爱情片。所以你可以看到,从去年的《永远3:永远再见》到《后来的我们》《加班空同居》,很明显,这些青春浪漫的文艺片是香港导演无法控制的。《前任3:再见前任和后来的我们》的故事结构不够好,但是设定和对话都是脚踏实地的,能打动所有二十多岁的人,所以观众觉得好看,因为观众觉得只是身边的人和事。但内地没有《甜蜜蜜》或《爱无止境》级别的电影,因为《甜蜜蜜》和《爱无止境》需要的不仅仅是感情,更需要在框架结构上多一点精彩的设定。陈可辛正在努力做到这一点。《中国拍档》和《亲爱的》脚踏实地,结构比一些大陆电影高。有能力的人自然会在香港动一套创意。徐克和林超贤有很强的综合能力。他们有思考和判断的能力。其实现在很多大陆公司都是靠运气,没有判断能力。

类别:因此,徐克、林超贤等导演的创作在类型和叙事上都有所突破,很多都是港片模式的创新?

温:一定对大陆了解很多。其实《红海行动》就是香港商业片的经验。香港商业片的经验是好莱坞的经验。《红海行动》的营销很成功,但是导演负责剪辑,演员,对白。红海行动有什么故事?基本上没有故事,但是林超贤经常拍动作片和军事片,没有一个中国导演能像他一样把握节奏和场景。他的经验是从香港电影和警匪片中积累起来的。

类别:近两年来,越来越多的合拍作品取得了不错的票房和质量,《红海行动》和《美人鱼》甚至占据了当年的票房冠军。能否认为香港因素在一定程度上提高了内地电影的艺术质量?

温:没有,但是我不反对你说的话。张艺谋、陈凯歌、宁浩也在提升我们国人的审美。我认为我们不应该认真地与香港保持同步。香港回归20多年了,我们合拍只是走个形式。之所以叫合拍,是因为涉及到香港人或者香港资金。但是对于电影人来说,他们现在拍的是在大陆市场放映的中国电影,要摆脱“合拍”的概念。我很久没有这个概念了。

类:是不是很多香港电影人已经没有这个概念了?

温:我想那些还没回来的电影人回来的时候会觉得需要合拍。其实只是走个形式。现在“博纳”和“华谊”准备请香港人回来拍,区别不大。所以对我来说,跟上节奏不是一种约束。事实上,我很关注过去5年香港与内地的矛盾。因为以前的和谐挺好的,我觉得很和谐,但是这五年,特别是香港,我们要做一个政治声明,这是从来没有过的。过去我们不谈政治,但这五年对年轻的香港电影人还是会有影响的。因为年轻,所以受影响会更大,会觉得自己的未来被上游的人堵死了。但其实我们是一样的。我们上面什么都没有,要靠自己的能力和性格慢慢爬上去。不要把前面当成墙。所以,现在我很担心两地的矛盾。年轻的导演知道市场在这里,他们不想来。所以我认为这很糟糕

《画皮》剧照

第三,两地电影人都要努力

班级:你们觉得两地的电影人怎么样?

温:我想我们都得努力工作。香港电影人曾经以他们对类型电影和技术的经验和掌握为荣。现在好的导演和新的导演一代一代的出来了。如果香港电影人不努力,不交往,怎么提高创作水平?如果什么都懂,就不会落后于别人,也不怕各种科目;如果你停滞不前,你的优势就会被别人取代,就像内地那些无能的导演一样。天赋,再加上懂得去接地气,或者懂得根据市场的需要去创造,才能创造出好的作品。

类别:从2003年签订CEPA协议到2018年,已经15年了。可以说现在是两地合拍融合创新的阶段。

正文:事情还没有到确定的阶段,现在不好判断。既然有人找你工作,如果你有能力,别人还会继续找你工作,那你就活下来了。你无能,你搞得一团糟,然后你就没工作了。

班级:你评价好电影的标准是什么?

正文:幕后团队靠不靠谱,他们过去的创作履历,电影包装,主题选择,演员的前后配合,其他综合因素。如果连自己都不知道怎么评价别人的电影,怎么评价自己的电影呢?我以前做宣传的时候也练过这个判断。我们过去常去看午夜秀。看完就知道这部电影的票房了,会从观众反应的角度来判断。但是现在我们有了更全面的因素,比如猫眼,时间网等评论,行业的意见,是否有丑闻等等。综合各种因素,就能知道这部电影到底行不行。

同学们:最近上映的电影你们关注了吗?

正文:昨晚看了《我不是药神》。事实上,你可以看到谁是一部电影的作者或所有者。这部电影的“主人”肯定是Xúzhng和宁浩,而木叶文当然是一个技术过硬的导演。现在电影这么好的原因是找到了主题,执行力到位,感觉像看韩国电影。其实比《红海行动》和《战狼2》更重要,因为它让中国观众不仅看到了正能量,对我们国家的强大感到兴奋,也看到了我们身边的现实并与之产生共鸣,也让我们敢于通过买票来支持这部电影。我们需要这种胶卷。其实我们看韩国电影、伊朗电影或者印度电影都很感动,因为我们写的都是身边的事,懂事,不张扬,不吐槽不愉快的事。所以《我不是药神》这部电影,不仅仅是因为Xu zhng的好表现,还有电影的整体质量,尤其是在写实、审查、观众、票房等方面的突破,这些都是最重要的。昨晚真的睡了,梦到一些情节。

类别:你怎么看现在的大陆电影业?

温:我想现在有一个标准了。我很看好新的人才和接班人,因为他们已经了解市场的需求,尤其是今年,所以我会奉劝香港电影人加倍努力,否则就会被淘汰。

班:你了解台湾省和大陆的合拍吗?

温:我认为台湾省的情况和香港有些相似。香港的矛盾是内部造成的,台湾省的矛盾是外部造成的。因为民进党上台,台湾省电影产业有很多不对外开放的资源,不容易发展。特别是这两年两岸关系紧张,很多年轻人对大陆有偏见。其实很多台湾省电影人都是做了很久的行业。他们知道整个情况,当然知道他们必须回来。但是有些新人有时候会受到同龄人的影响,或者不了解现状,所以还是有点犹豫,有点担心,所以我觉得他们的情况并不乐观。

班级:怎么提高?

温:我想我们应该多交流。自1992年以来,海峡两岸和香港都举办了导演研讨会。前两年每年开一次,后来隔一年1月11日开,给了三地导演一个交流的机会。明年将在台湾花莲举行。从1992年到现在的20多年里,我们这些积极分子见证了中国电影的发展。现在我们都成了老人了,一定要代代相传。2008年和2009年前后,在王兴东老师、汪海林老师和刘一老师的带领下,我们海峡两岸和香港的作家也开展了类似的交流活动。这些交流对于我们电影人来说,无论是文化认同还是经验交流都是非常重要的,因为除了项目合作,更重要的是交朋友,我们可以无话不谈。因此,在过去的二十年里,我们在三地之间发挥了更大的桥梁作用。我也经常去台湾旅游,我熟悉王童、朱延平或新一代的蔡岳勋和钮承泽。我觉得这种交流很珍贵,可以互相帮助。

类别:你认为大陆电影这20年的成长是怎样的?

正文:我觉得最大的特点是大陆导演现在成长的非常快,对类型片的把握非常精准,无论是技术性的,比如枪战,动作,还是特效。

类:和大陆合作拍戏多年,能总结一下经验吗?

文:这些话我其实说过很多次了,是老生常谈。香港工人想在这里工作,想赚钱,就要了解国情,了解民情,了解人情。了解国情就是知道能做什么,什么是违法的,很多事情的历史原因;人民的感情是大家互相接触,东南西北各不相同。南方人和北方人不一样,四川人、云南人、上海人不一样;其实人情是世界的方式,要全方位思考,体谅别人,事情自然会顺利。这些都是我在内地经常谈及,以及在过去二十多年与香港员工分享的经验。

文隽(右),像一朵云

校对:高山

d

d

d

y

z

z

微信官方账号

1.《狭路英豪 《当代电影》| 香港元素促进了内地电影的发展》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《狭路英豪 《当代电影》| 香港元素促进了内地电影的发展》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/846184.html