今天是三毛的生日。

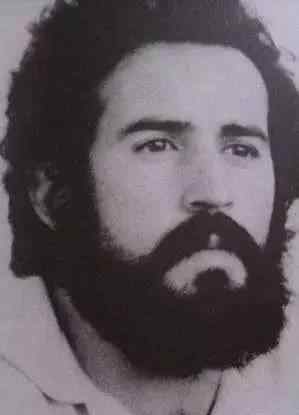

江曾这样评价三毛:“三毛好,一半是文笔,一半是生活方式的独特和华丽。她满足了我们对自己生活的幻想——从撒哈拉沙漠的生活到与荷西的爱情。

作为一个女人,我们应该都想拥有爱情,都知道生活不只是爱情,就像三毛一样。

三毛和荷西之间的爱,不是缺失的一半找到了另一半,而是一个独立完整的个体找到了另一个同样完整的个体。没有过分的要求和占领,抛弃不必要的妄想和嫉妒,携手并进,共同走上这条人生之路。

三毛和荷西大概是我们向往的爱情吧。

爱

丛发

结婚前,比尔德问了我一个奇怪的问题:“你想要一个多少钱的丈夫?”

我说:“你看着不顺眼,千万富翁不嫁;看到了,亿万富翁也结婚了。”

“毕竟你一直想嫁给有钱人。”

“也有例外。”我叹了口气。

“你跟着我怎么办?”他很自然地问。

“那只要你有足够的钱,就算了。”

他想了一会儿,然后问:“你吃得多吗?”

我回答的很仔细:“不多,不多,以后可以少吃点。”

通过这些对话,我成了留着胡子的荷西的妻子。

婚前我们经常在荷西家门口的泥泞广场打棒球,经常去马德里的跳蚤市场。不然的话,冬夜我们在街上搬了一条板凳,放在地下汽车的通风口上吹热风,下雪天打雪仗,就这样一个个送人春花秋月。

总的来说,夫妻许下的海誓山盟,彼此爱得很淡。我们都是不经过就结婚了,回想起来也不后悔。

前几天我对荷西说:“中国副主编蔡先生想让你临时客串一下,写个‘我的另一半’。这是唯一的一次,也不会成为榜样。”当时他头都没抬就说:“什么另一半?”

“你的另一半是我!”我提醒了他。“我是一整块。”他如此肯定地回答了我,以至于我仔细地看着演讲者。

“其实我没有另一半,我是完整的。”

我不禁在心里告诉自己。虽然结婚了,但不承认还有另一半。我是我,他是他。如果真的要分的话,会变成四块,但不会一直是两块。所以你要想好了,就要写“大胡子和我”交论文,这样两个独立的个体终于有点关系了。

作为一个留胡子的人,我真的写不出什么特别的东西。世界上有成千上万的胡子,从远处看都差不多。有无数人叫“我”,所以我能写的只是家里两个人的流水账,并没有什么新意。

在我们家,虽然我老公声称自己没有男性优越的自尊心等不良习惯,但他老婆也说自己没有参加女权运动。其实这些都是谎言,有脑子的人一定会笑。

何塞生长在一个重男轻女的传统家庭。多年来,他的母亲和姐妹们总是像皇帝一样侍候他,心甘情愿地和自己的奴隶一起穿衣、铺床和吃饭。多年来,他那愚蠢的脑袋里一直充斥着这些想法;很难再给他洗澡了。可惜婚后才发现真相。

我不是一个温柔的女人。另外,很多年前我看过胡适写的一篇文章,里面反复提到“贤妻良母之外的人生观”。看完之后深受影响,在接下来的日子里,我去找“超”这个词。结果时间久了就结婚了。好妈妈不会做,好老婆也不能靠。

就因为这两个人不是半斤八两,婚后双方的棱角都耐心的用沙子打磨。我希望在不久的将来,我们能研出一个模式。如果有一天,两个人在一个小家里晃来晃去,不会互相伤害。

其实结婚前后,我们的生活并没有太大的改变。荷西常说,这个家,不像家,像是男女合住的小宿舍。所以我也问他:“你是愿意回家有一个如花似玉的女同学等着你,还是宁愿有一个黄脸婆像‘李博大梦’那样总拿棍子打人?”

大胡子,婚前交女朋友没有负担;婚后的我觉得自由自在如吹口哨,吃啊吃啊,肩膀不驼,眼睛亮晶晶的,一个疲惫的男人悲伤的眼神和缓慢的脚步都无法在这个人身上发挥。他结婚后,妻子不喜新厌旧,做了新衣服。她经常换的还是三条牛仔裤,完全没有主妇风格。

偶尔旅游的时候会遇到西班牙保守保守的乡镇客栈,然后就麻烦了。“有房间吗?”胡子,一件旧夹克,和他妻子的乞丐帽。当他们进入酒店时,他们总是礼貌地问冷面柜台。“双人间,没有”明明一大排钥匙挂着,却无情的盯着我们,仿佛我们的行李里全是苹果,我们需要一个大房间,吃禁果。“我们结婚了,为什么?”

“身份证!”保管柜台的老板露出狡猾的冷笑。

“拿去!”

那人小心地翻来覆去,然后不情愿地递给我们一把钥匙。我们慢慢上楼,没想到老板娘还不放心。她怒视着丈夫,把他追了出去,大声喊道。“等一下,看账本。”那样子就像踩了我们的尾巴。“什么,你太过分了!”荷西跳了起来。

“来,来,来,请你看一看。”我很不情愿地把早已存好的小书放在这个倔强的老人面前。“不,不,原来你真的结婚了。”这才转头一笑,慢慢踱来踱去。“奇怪,我们不结婚,跟她有什么关系?你又不是她女儿,紧张!”荷西一直骂。

我叹了口气,累了,扑倒在床上。下一站,我多多少少演了一部类似的喜剧。我们被称为“不像”。“嘿!什么叫‘喜欢’,我们下次再装。”我问他。“我们是夫妻!好鬼!”

“但是大家都说不一样。”我坚持。

“去借个孩子抱抱。”

“借来的就更不像了。反正是不喜欢,不喜欢。”

谁告诉我们不要成为那个人的另一半?好像是两个不同的人。

有一天看西班牙杂志,偶然看到一篇报道说美国有个女作家写了一本畅销书,名字记不清了。总之就是说——“如何让老公永远爱你。”

女作家在书中说:“永远给你老公一种新鲜感。在他下班之前,你不妨每天换衣服,今天打扮成阿拉伯奴隶,明天打扮成海盗,后天做个长翅膀的天使;后天我会变成一个老巫婆...就这样,老公下班的时候会满心欢喜,一路上兴奋地想着,亲爱的宝贝,我不知道今天穿的是什么可爱的衣服——”又说:“别忘了,每天在他耳边轻声说几次,我爱你——我爱你——你爱你。”

在这篇介绍性的文章中,还有几张成功结婚的女作家穿着格子裙,热情亲吻丈夫的照片。看完这篇文章,我把杂志弄丢了。

吃饭的时候,我跟荷西说了这本书的事,说:“这个女人大概是疯了。给她买书的人和买书的老婆都是傻子。如果先生们有这样一个千变万化的妻子,他们很可能会在恐惧中逃跑。今天天使下班回来谁受得了!明天海盗!后天又变成女巫了!……"

他低头吃饭,看着电视。我又问他:“你怎么看?”他如梦方醒,随口答道:“海盗!我更喜欢海盗!”“你根本没在听!”我放下筷子,盯着他。他根本看不见,眼睛又在电视上了。

我叹了口气,真想往他脸上浇汤,对待这种老公,就算你整天说“我爱你”,换来的只是婚姻不会更幸福,也不会更不幸福。

有时候,我也想抓住他,我骂他。但是,之前报纸上有一则新闻,说有一位先生,被妻子喋喋不休的话惹恼了,拿出针线使劲给妻子缝嘴。不想胡子缝嘴,只好叹气。

其实过了蜜月期,夫妻之间的对话只是小事,听了也不会是世界末日;问题是,不听话的人永远是先生。

大胡子,是个很有抵抗力的人,如果妻子叫他往东走,他一定往西走;让他穿红色,他必须穿绿色。犯瘦,他要吃干;做的甜,他说还是咸的好。像这样呆在家里是他最大的乐趣之一。

一开始我看透了他的心理,如果我有什么要求,就用相反的说法刺激他。他不知不觉中掉进了陷阱,得到了我的心愿。后来他聪明了一点,看透了我的心思。从此,不管我反复说什么,他的态度都是不合作,固执的像个傻子,还经常得意地冷笑:“喂!嘿!我赢了!”

“如果有一天你愿意和我想的一样,我就去买奖卷放鞭炮!”我盯着他。我可以肯定,如果我们现在再结婚,法官问:“荷西,你愿意嫁给三毛吗?”他习惯性的“不”字必然会漏掉。已婚男人很少说“是”,但大多数说的却是相反的,甚至什么都不说。

荷西刚结婚的时候,他就像一个玩家酿的孩子。他非常体贴妻子,情绪很高。假期他总是在家帮忙做事情。不幸的是,美好的时光并不经常发生。不知道什么时候开始的。他背诵了教条式的男性自尊和缓慢的苏醒。

吃饭的时候想加汤加饭,就伸手递给我,好像太阳从东方出来了。走过一张报纸,他当然知道怎么穿过,但不知道怎么捡。有时候病了几天,要起床收拾已经乱七八糟的家。他也会若有所思地说:“我告诉过你不要洗衣服,要再洗一遍。你为什么不听话?”

我回答他:“你不洗衣服,不做饭,不扫地,你就不能走下去,不能起床。”

“不理不睬?你有病。”

“我不理谁?”我渴望这个人能成为一个“清洁机器人”。

“咦!谁也不理!不整理,房子也不会尴尬!”

当时我真的很想拿个大花瓶砸破他的头,但是打碎的花瓶要我扫,头可能打不着,就算了。什么样的女人,除非真的是横着长心,还背负着家务,不能计较。这是一件奇怪的事情。这种心理真的不可取,有个三长两短。

在我们联盟之初,我们只是想携手并进,双方对对方都没有过分的要求和占领。我选择荷西不是为了安全感,也不是怕一辈子单身,因为这两件事对我个人来说不算太严重。

荷西要的是我,不是洗衣服煮饭的女人,更不是一朵诠释之花。外面的洗衣房和小饭馆又便宜又好,女生比家里的好。这些费用不会超过组织一个小家庭。

就像我上面说的,我们只是想找个伴,一起沿着这条人生的路走下去。既然是同伴,就要一直粘在一起,名副其实。很遗憾,这一点我们不太重视。

很多时候,我们在一个小家里互相漫游,做着私人的事情,摸着墙角,闪着走,任双方去,那眼神就像一个冷漠的影子。多少个夜晚,各自捧着一本书直到天明,各自对着书笑,或者默默流泪,对方永远不会问:“你怎么了,疯了吗?”

有时候,我想出去走走,说“走”,出去,一会儿再回来。有时候早上醒来,荷西不在了。我不接受胡乱猜测。我吃饭的时候,他会回来的。饿狼知道那里有好吃的。

偶尔的孤独,对我来说,是最重要的。我的整个心灵从来不对任何人敞开,荷西可以进入我的内心去看、坐甚至占据一个座位;但是,我有自己的角落,是“我的,我的”。婚姻不应该改变这个角落,也没有必要完全对另一个人敞开心扉,让他随时随地跑进来捣乱,这是我不希望的。

许多妻子对我说:“你这样忽视你的丈夫是非常危险的。你必须牢牢地把他握在手中。”说这话的时候,他们还做着可怕的手势,捏着拳头,好像这位先生变成了一个很小的人,在里面扭来扭去,挣扎着。

我回答他们:“给我自由,否则去死。我不怕他死。问题是犯人可能没有犯人自由,所以我为自己辩护并不难,哎!哎!”

自由是多么珍贵,灵魂的自由是我们必须牢牢把握的;否则,有爱是不够的。

有时候,当荷西有时间的时候,他会跟邻居和朋友约时间。几个人敲着车顶,在车下爬进爬出,大声喊叫。粉刷房子,挖墙,把自己想象成一个伟大的泥水匠或木匠。当我听到他在清新空唱歌时,我不禁想,也许他爱他的妻子,但他也爱他的朋友。一个男人与朋友相处的快乐,即使婚后也不应该被利用。谁说丈夫只有和妻子在一起才能幸福?

可惜和邻居老婆说三道四总是让我很烦很不耐烦,尤其是他们父母在西方很矮的时候,我喝不了咖啡,感觉什么都像泥水一样。

大胡子不是一个浪漫的人。我把《语言行为》这本书拿出来看了几遍,然后分析了他的坐、站、睡冷。没有什么是我希望他表现出来的,和书中的恋人完全不同。

有一次我突然问他:“如果有来生,你还会娶我吗?”他在我背后简单地说:“绝不!”我又惊又怒。我用力打了他一拳。他背部中枪,很生气。他跳起来翻过来和我打。

“你这个小阿飞,我怎么了?说出来!”我期待他深情地回答我:“我希望世世代代做夫妻”,却想不到这么无情的一句话,真是泼冷水,无法控制,我跳起来又踢了他一脚。

“在下辈子,你要活出新的样子。我根本不相信有来生。况且真的有下辈子,还不如娶个一模一样的老婆!”我太讨厌了,他当面拒绝我我都下不了台。“其实你和我想的一模一样,只是你不肯说出来,对吧?”他盯着我。

我笑着用床单蒙住脸。我真的很了解我的妻子莫若芙。我的心和他想的一模一样,只是不想说。

既然两个人来世不会再有头发,那就好好珍惜这一生,以后和别人分享。比尔德是个没有原则的人。他说他是清白的。他每天洗澡,刷牙,穿干净的衣服。但是当他出去时,他把脚放在窗户上,拉起窗帘擦鞋。

我们住的地方附近没有公共汽车。偶尔我们洗车的时候,看到邻居的老婆进城来找我们说话。我总是安静地蹲下来问荷西:“开车送她怎么样?”至少把它送到路上,这样她就不会走了。"

这时,荷西总是直截了当地对邻居说:“对不起,我不送了,请你走路去兜风!”“荷西,你太过分了。”那个人走后,我惭愧地责备了他。“散步有益健康,这是个健谈的女人。我恨她,但我不送。”

如果你下定决心不送人,那就算了,但是如果有人生病死了,手断了,腿掉了,生了老婆,他们会半夜来敲门。当时的荷西,无论他在梦里多舒服,一跃而起,把邻居送到医院,直到天亮才回来。住在我们区的大多数人都是老弱病残。房子很漂亮,但是没有亲戚。北欧老人来退休,年轻的妻子带着孩子独自生活,绅士们经常在非洲工作,再也不回来。

家里大部分的巧克力糖和花式酒都是邻居送给荷西的礼物。这个怪胎,吼的很可怕,心地很好。他有时称自己为纸老虎。

一起出去买东西,他也不会要,也不会买。我一开始以为他责任心重,太客气了。后来我才知道,他宁死也不救。他宁愿买同样昂贵的好东西,也不愿讨价还价。我本想为此生气,后来我把这个习惯转到了他老婆的婚姻上,但我觉得他在拍我马屁,就把我抱了起来。挑不出来的东西太多了,所以他大概花了很多心思想娶老婆。我毕竟贵,一想到这个就笑。

夫妻最怕的是互相侵犯。我们说过,两者都不是另一半,所以界限很清楚。有时候,兴趣来了,他们也会越界,吵架。争吵过后,他们依然忠贞不渝,英勇无畏。他们不记仇,也不报复。下次见。平日里也互相称兄道弟,绝对不会去报警脸色不好。在我们家,“警察”是我公婆,我最怕这两个人。在他们面前,他们是绝对自我满足的,坐成坐姿,站成站姿,不露尾巴。

我当着我的面写了这些流水账,然后回忆了一下短短几年的婚姻生活。我真的很想把自己分门别类,把我们放到一些婚姻模式中去比较,看看哪个更相似。放好了,觉得丢人,好,传统,我们不喜欢;不好,便宜,没那么差。如果“开放婚姻”这个词可以用在我们的生活中,那么我很满意,没有更好的定义可以追求。

夫妻之间的事情,苦乐参半,困惑不解,这也是像人喝水一样,冷暖自知。这个小世界也是充实的生活。我就不告诉你是不是像你在这个深不可测的湖里在水面上看到的那么简单了。我想你不会告诉我你的湖里有什么,让每一个人承受他的快乐和悲伤。

#消息交互#

你理想中的爱情是什么样的?

1.《另一半的我 三毛 :“我没有另一半,我是完整的”》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《另一半的我 三毛 :“我没有另一半,我是完整的”》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/809142.html