我小时候,父亲不止一次地说,你一定的识字,不能像我一样,一辈子当个睁眼瞎子。

母亲一向是夫唱妇随,私下,也一再地说,你父亲说的是对的。你这万顷田独根苗,是得精细伺弄。我们的心愿,在你身上。

父亲是一九三七年卢沟桥七.七事变后,参加八路军宋时轮步二营的。那时,在河北省昌平县(今属北京市)一带,同日寇作战。在行军中,一旦上边有命令下来,那识字的,记在了纸上,又向身后的传达,可父亲不识字,害怕记错了,三番五次地跑去问识字的,我再说一次,是这样的吗?

唉,不识字,有时,也会闹笑话的。

一次,排长说了,我们来自五湖四海,得亲如手足,一并前进……父亲嘀咕,五湖四海,咋,不是来自父母生的?这亲如手足,又说的是啥?过后,父亲悄然地问排长,一经排长解释,像拨开了迷雾,遇到了晴天,才明白了。自然,父亲对排长,这肚里有墨水的,肃然起敬……

一九六二年十月,我从小学考上了县城第一中学。

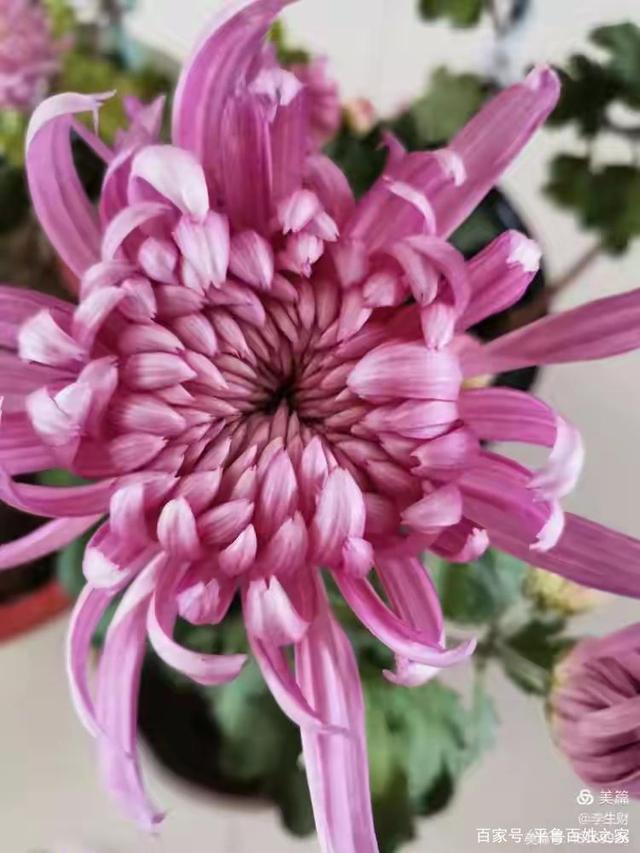

这让全家人兴奋不已,那一个个脸面上像绽露的菊花,不过,隐约可见,父亲又有一层淡淡的愁云。我想不清楚,我是大队里自解放以后惟一的中学生,全队人见我们一家人了,都投来羡慕的目光。此时,父亲怎么了?

后来,父亲对我说,公社要一位公务员,就是打扫办公室、收拾报纸啥的,不知你去不去?公社主任说了,闲下还能读书……我也同你妈说了,是想让你上中学去。我不假思索,我想去读书。我又问父亲,你不是说,让我识字,做个有知识的人嘛。父亲听了,沉思一会儿,尔后,一笑,高朗地说,对,对……

在我临走时,父亲喃喃地说,你上中学,也不知一年花费多少?

我恍然大悟,哦,难怪父亲征求我的意见,忧虑的是这个啊。

从中学回到家里,我告诉父亲,我们一个月伙食,是七元二角,一天二角四分。我又一个月有助学金四元,有助学金的,学费免了,不用交了,四元补到了伙食中,实际上,每月只交三元二角。

父亲听了,乐得合不上嘴,说,我和你妈在队里干活,一年有七八十元余粮款(也有一百元时的),是够你花了。

我知道父母挣来的,都是血汗钱,除了必须买的,像作业本、一本喜爱的小说,是不敢胡乱花的。

况且,父母也得生活,一些零星的东西,像咸盐、煤油等,也得花钱。

那一阵子,在学校里,我们吃食短缺,老是半饥不饱。

我有几位挚友,像戎占怀(后来,是朔州市教委主任)、李生财(后来,是朔州市平鲁区区委办公室副主任)等,他俩是干部子弟,家里比较富裕一点,经常在星期天,拉我下馆子,当然,都是他俩掏钱的。

若干年后,我见到戎占怀和李生财,诚恳地说,在困难时期,你俩对我的情谊,永远偿还不了,让我一生铭记。我说的话,是由衷的。

一天,我又请假,回到家里,那是炎热的夏天,恰逢平鲁县长风晋剧团在大队演出,邻村上下,都来看戏,大街上人来人往,甚是热闹。

我在街上碰到父亲,他上衣下衣穿的整洁,只是脚上蹬了一双高靿水鞋,被裤筒遮住了,只露脚面,乍一看,像穿着皮鞋(我知道家里卖了一头猪,返还的,是下煤窑工人穿的)。我看着父亲脚底,悄然地说,太热了,穿上不舒服啊。父亲摇头,是得派头……

戏票,是一角伍分,父亲舍不得买,不想进去看戏。他站在墙边,听着铿锵的锣鼓声和抑扬顿挫的唱声。

我心里挺不是个滋味,像打翻了五味瓶子,酸甜苦辣咸,都搅一块了。

父亲太要脸面了,在大队人面前、邻村上下人面前,不愿露出穷的面貌。他把一个镍币,也得掰成两瓣花。

晚上,我回到家里。

我看到母亲坐在炕上,蔫塌塌的。稍后,母亲才说,她端着一小笸篮鸡蛋,上供销社去卖,人多,挤破了三个。她自责地说,三个鸡蛋也值一毛多钱呢。唉,我咋没想到,有哪么多人?我是想你走时,多带一些钱哇。母亲下炕,从饭盘里拿出一个碗来,里面是炒鸡蛋,让我上炕吃。

我喉咙梗塞,说,等我爹回来,咱们一块儿吃。

这,是父亲和母亲的心愿,渴望我识字,一辈子不当睁眼瞎子。

一九六八年十月,我高中毕业,成了回乡知识青年,当上了民办教师。此后,又过了三年,我转成正式国家教师。一九八三年七月,我又调回了县里一个行政部门。

每次,我回家看父亲母亲,都提溜一桶白酒和一些蛋糕、饼干……白酒是特意从朔县酒厂买的,过去,雁门白酒,遐迩闻名。我知道,在我读初中高中前,父亲酷爱进门抿一口酒,为了我识字,也戒掉了。如今,是该让父亲痛痛快快去喝了,也该让母亲享受口福了。

有个乌鸦反哺的成语,比喻奉养长辈的孝心。它出自《本草钢目 禽部》,慈乌:此鸟初生,母哺六十日,长则反哺六十日。

父亲母亲含辛茹苦,为了心愿……

我们,是该怀揣一颗孝心!

1.《平鲁百姓之家 心愿:文/王有仁》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《平鲁百姓之家 心愿:文/王有仁》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/lishi/1843953.html