约翰·汤姆逊是晚清同治年间进入中国拍摄的外国摄影师之一,他属于特别突出、特别优秀的那一位。原因有二:一是他的摄影水平很高,其作品既有纪实性又有艺术性;二是他的足迹遍布中国的大江南北,作品数量非常可观。

高品级官僚的家庭。

高品级官僚的家庭。汤姆逊在中国活动的时间是1869-1871年,出版有《中国和中国人》摄影集,我们刊发一组他拍摄的珍贵照片,借助他的作品,来了解同治时代的社会面貌。

广州城里的驻防八旗兵。

广州城里的驻防八旗兵。清朝初期,出于战事需要,朝廷派遣八旗兵驻防直省各地。1681年议定广州驻防旗兵3000名,全部由汉军组成。中期以后驻防八旗逐渐衰弱,晚清时期战斗力全无,已形同虚设。

广州的水上居民。

广州的水上居民。明清时期南方沿江、沿海地区有一些人终生漂泊在水上,以船或者简陋棚屋为家,以捕鱼或运输为业,称为“疍民”。他们身份低贱,大部分生活非常贫困,不被岸上百姓接受,也不与岸上人家通婚。

小食担。

小食担。利用扁担原理改造的小食担,既能扛在肩上说走就走,也能稳稳地放下来为顾客盛上一碗地道的小吃。其实用性与现今的三轮车有异曲同工之妙。

在武昌汉阳门城墙上拍摄黄鹤楼。

在武昌汉阳门城墙上拍摄黄鹤楼。这座黄鹤楼1868年建成,位于濒临长江的黄鹄矶上,是武昌古城十分醒目的地标性景观。汤姆逊到来时,黄鹤楼落成仅3年,看上去还很新,那宏伟的气势,在这张照片中可以感受得到。现今我们去武汉旅游所看到的黄鹤楼位于蛇山顶上,与原址相比向东移动了约一公里。

妇女用棉花纺线。

妇女用棉花纺线。这张照片记录了传统的纺织工具和方法,右边的妇女加工棉花,使之松软,并制成棉条,左边的妇女转动纺车,用棉条拉出棉线。在汤姆逊眼中,她们的操作已远远落后于西方的机器生产。

苏州虎丘塔。

苏州虎丘塔。虎丘有2500多年的悠久历史,被誉为“吴中第一名胜”。康熙和乾隆两位皇帝多次下江南,每次都到虎丘游览。不幸的是,1860年、1863年两次遭受兵火摧残,从此走向衰落,危塔暮鸦,西风残照,人迹罕至。时隔6、7年,汤姆逊到来时仍然是一幅荒凉不堪的面貌。

两个小朋友吃糖果。

两个小朋友吃糖果。挑着担子走街串巷卖杂货的货郎,是很多人的童年记忆。直到上世纪90年代,我还在山东农村见过,里面有很多日用品,但我感兴趣的只是零食和小玩具。

挑扁担的鞋匠。

挑扁担的鞋匠。照片记录了一个典型的旧社会鞋匠形象:挑着一根扁担,一头装着小铁锤、小砧子之类的工具,另一头装着铁拐顶和补鞋用的皮子、钉子等物料。走在村庄、街巷,一般不吆喝,拿着拨浪鼓,“蹦蹬蹦蹬”一摇,招揽生意。以前穿补丁鞋司空见惯,人人如此,互不笑话,鞋匠是很常见的职业。

修补木盆的匠人。

修补木盆的匠人。大家有没有注意到,以前家里的很多物品,都是“新三年旧三年,缝缝补补又三年”,用坏了舍不得丢掉,修一下继续使用。现在不一样了,你可曾见过修鞋的、修木盆的?

1.《小历史 晚清同治时代老照片:水上居民以棚屋为家,鞋匠挑扁担招揽生意》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《小历史 晚清同治时代老照片:水上居民以棚屋为家,鞋匠挑扁担招揽生意》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/lishi/1864420.html

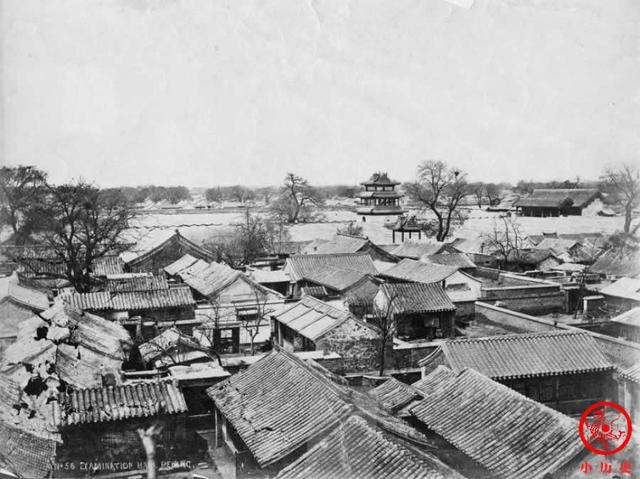

1875年顺天贡院。

1875年顺天贡院。 1880年代的顺天贡院考棚。

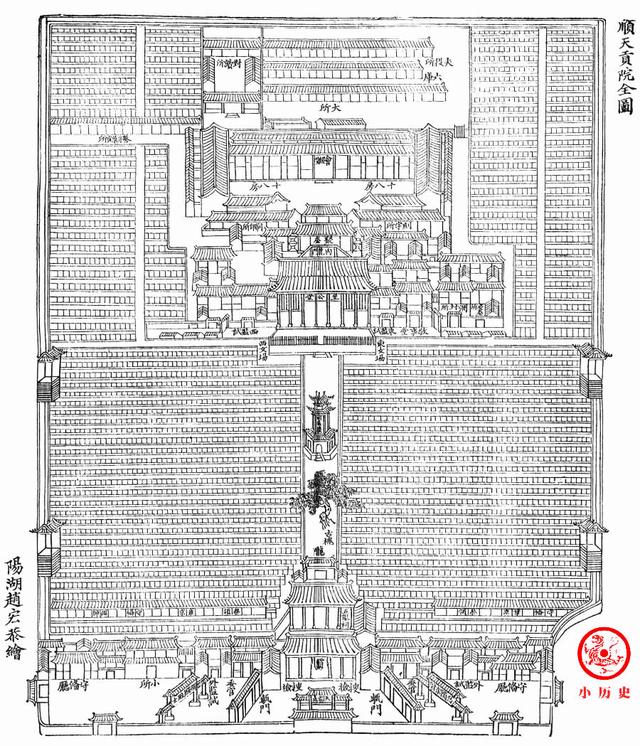

1880年代的顺天贡院考棚。 1886年顺天府贡院全图。

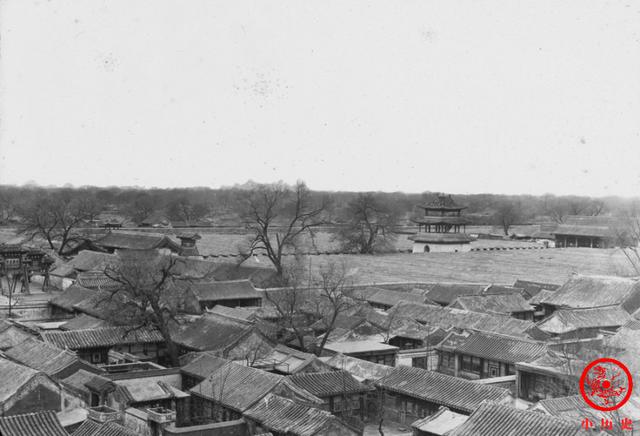

1886年顺天府贡院全图。 1880年代顺天贡院。

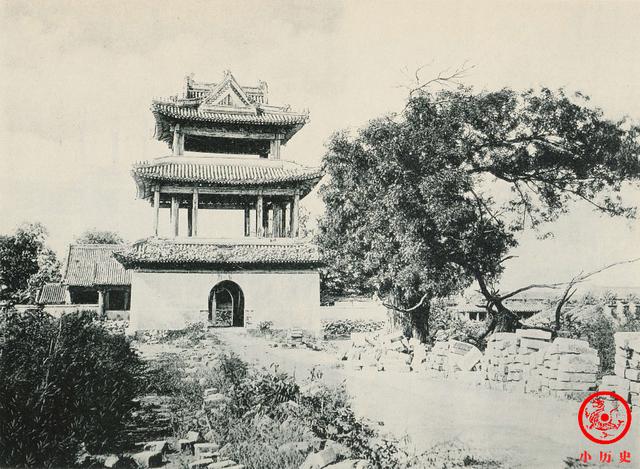

1880年代顺天贡院。 顺天贡院明远楼。

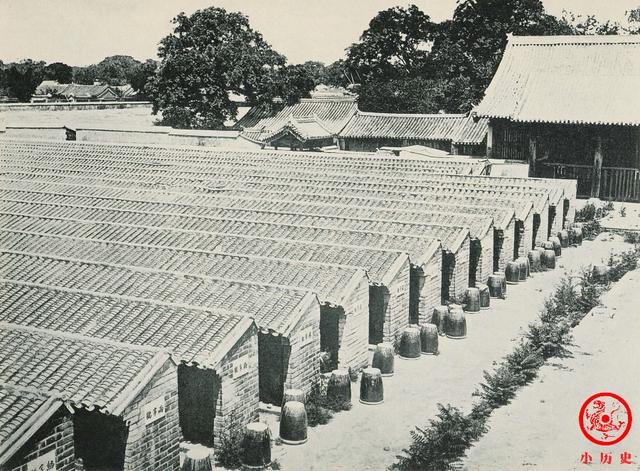

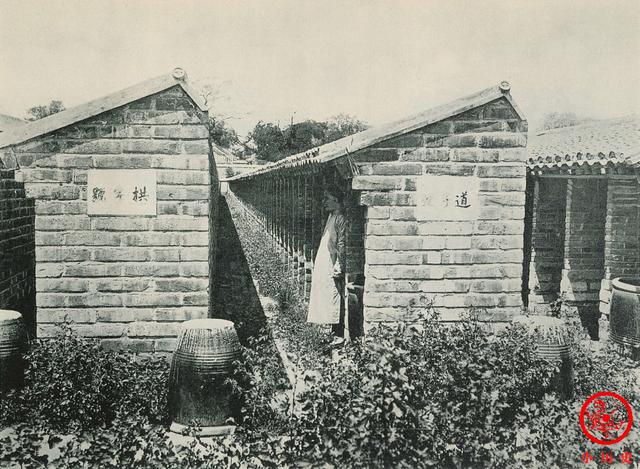

顺天贡院明远楼。 顺天贡院考棚。

顺天贡院考棚。 顺天贡院考棚。

顺天贡院考棚。

1902年,被德军拆毁的考棚。

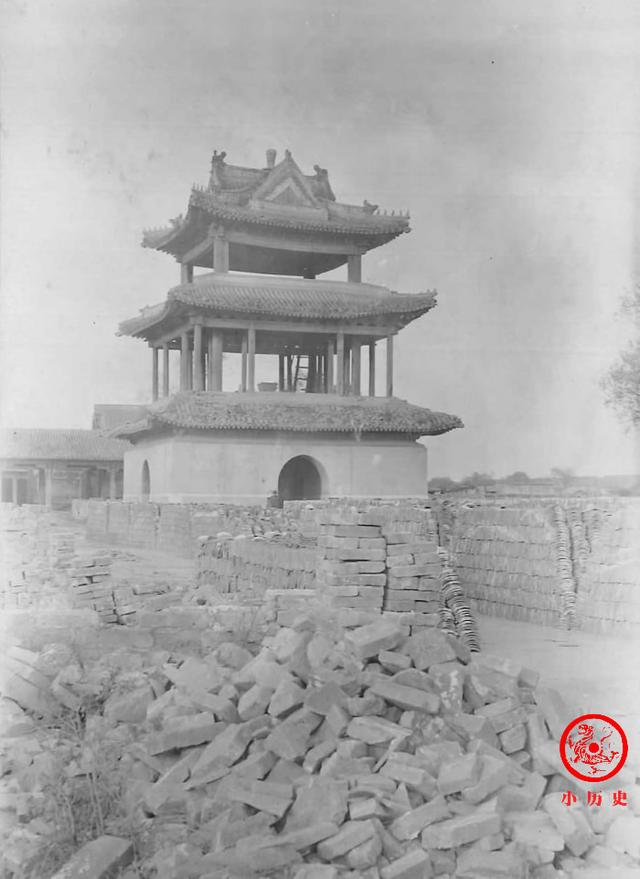

1902年,被德军拆毁的考棚。 明远楼周边考棚被拆除。

明远楼周边考棚被拆除。 明远楼周边考棚尽成瓦砾。

明远楼周边考棚尽成瓦砾。 顺天贡院考棚变成断壁残垣。

顺天贡院考棚变成断壁残垣。