“四朝忧国鬓如丝,龙马精神海鹤姿。天上玉书传诏夜,阵前金甲受降时。曾经庾亮三秋月,下尽羊昙两路棋。惆怅旧堂扃绿野,夕阳无限鸟飞迟”。

这是唐朝诗人李郢,为纪念唐代中期的四朝元老裴度而写的一首诗,题为《上裴晋公》。

诗中以“龙马精神海鹤姿”,来形容裴度这位四朝老将的精神风貌。

那么,这个“龙马精神海鹤姿”的典故,出于何处呢?

“龙马”,是一种龙,是一种具有时代特色的龙。

它的真实形象,我们在濮阳西水坡遗址的陈列馆中,就可以看到。

那就是扬子鳄的脖子上,添上一绺马鬃所形成的形象。

这个形象,就是寓意着扬子鳄的凶狠霸道,与草原烈马的奔腾之势。

这样的一种龙形象,当然是伴随着赵宝沟文化的南下中原而产生的,它代表了伏羲氏部族“尚武好战、霸行天下”的精神意识。

那么,与之对应的“海鹤”,又是怎么回事呢?

“海鹤”,当然也应该和“龙马”一样,是一种图腾。

那么,它是哪个部族的图腾呢?

伏羲氏部族入主中原,将中原原住民们,统一成了一个共工氏部族。

这些共工氏部族的图腾,是什么呢?

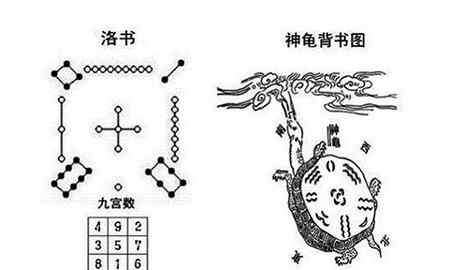

共工氏部族的图腾,是龟,是“神龟载书”的龟,而不是“海鹤”。

那么,“海鹤”,又是哪个部族的图腾呢?

第一,“海鹤”,应该是靠海;第二,商朝的商族,就是“玄鸟生商”,古时的山东地区原住民们,都是以鸟为图腾,

所以,“海鹤”,应该是居住在靠海的山东地区,与伏羲氏部族打过仗的一个部族的图腾。

事实上,与伏羲氏部族的赵宝沟文化对应,在距今7000年前的山东地区,还真的有这么一种文化存在。

这个文化,就叫做“北辛文化”。

山东枣庄滕州市,地处鲁中南山区之西南部的山麓延伸地带,属于黄淮冲击平原的一部分,地势从东北向西南,依次为低山、丘陵、平原、滨湖。

而滕州市官桥镇,就在其南部丘陵与平原的过渡地带。这里地势相对平坦,土地肥沃。

北辛文化遗址,就位于官桥镇东南,北辛村北部,薛河故道南岸的高地上,距离滕州市城区,约28公里。此处三面临水,海拔高度127-131米。

遗址东西长600多米,南北宽约300米,总面积为7.5万平方米,距今约8400年至7300年。

遗址共进行了两次较大规模的发掘。发掘面积共计2583平方米,清理出了一批灰坑、窖穴、墓葬,出土了大量石器、陶器、骨器、蚌器和角器。

遗址内的地层堆积,一般分为四层。

第一层:耕土层,厚15-35厘米。

第二层:红褐色土,内含较多的红烧土块,厚45-75厘米。出土陶片中,以夹砂黄褐陶和泥质红陶为主,有少量黑陶。以夹砂黄褐陶为最多。夹砂陶除少数掺和碎片外,绝大多数掺和的砂粒都较细。泥质陶陶色一般较纯正,钵的陶土较细,有的在口部外侧有一周红色,其下为青灰色,即所谓"红顶钵"。所有陶器的表面,都有窄堆纹组成各种纹饰。器形以鼎、钵为主。

第三层:红烧土堆积,厚25-75厘米。出土陶片中,夹砂黄褐陶为主,器表面有窄堆纹各种纹饰,器形以钵为多,鼎次之。

第四层:灰褐色土,厚15-50厘米,陶片有少量的堆纹、指甲纹,剔刺纹等,器形以钵为主,釜、罐、鼎次之。

在2、3、4层出土包含物中,有相当多的打制石器、磨制石器和制作石器时打下来的石片、砾石块等,数量比陶器片还要多。

石器种类也很多,分打制和磨制两种。

打制石器制作虽较简单,但器形相当完整。有斧、铲、刀、敲砸器和盘状器等。其中数量最多的是器身扁薄、平面略成梯形、横剖面为扁椭圆形的石斧,用于砍伐树木或开垦耕地,是一种用途较广泛的工具。

磨制石器通体磨光,制作比较精致。有铲、刀、镰、斧、锛、凿、磨盘、磨棒、磨饼、杵和匕首等。磨制石器中,铲的数量最多,形状各异。石铲器形较大,以硅质灰岩为主要石材,质地较软,容易打磨,这种石铲安柄后成为一种翻土工具。有的刃部有约7厘米的纵直磨痕,说明这时期的翻土深度,还是相当浅。

其它出土的生产工具,也颇丰富,如骨器、角器、牙器还有蚌器,制作精致,形式复杂,制作过程一般经过截、劈、削、刮等方法制成器物雏形,最后打磨表面。器形除镞、鱼镖、鹿角锄、蚌铲、蚌镰等与农业、渔猎有关的器物外,还有凿、锥、匕、针、笄、梭形器等。

另外,还有相当多的自然遗物出土,如兽骨、鱼骨、贝壳。所指向的动物种类,有家猪、牛、獐、梅花鹿、四不象,貉、獾、鸡、鳖、龟、中国园田螺,青鱼、丽蚌等。

从这些出土物来看,当时的农业生产初具规模,家畜驯化已经开始,畜牧养殖业已近雏形,捕鱼技术相当高超,手工业较为发达,人们已经从身披兽皮,过渡到穿衣打扮的文明阶段。

从出土的盖鼎、红顶钵、指甲印纹钵、红陶壶来看,这些器物不仅讲究生活的实用性,而且还讲究审美的艺术性,特别是红顶钵,据考古学家论述,为东方的彩陶,找到了渊源。

还有,从出土的1件陶器的底部,发现了一对酷似鸟足的刻画符号,被文字学家和历史学家誉为"文字的起源"、"文明的曙光"。

北辛文化遗址的堆积层厚度,达1.5米以上。从地层堆积上来看,北辛先民在这里生活了一千多年,经历了三个阶段。

其早期,约在距今7300-6800年;中期,距今6800-6400年;晚期,距今6400-6100年。其后,发展为大汶口文化。

北辛文化最早发现于江苏淮安青莲岗,考古界曾定名为青莲岗文化。后因该文化以滕州市官桥镇北辛遗址最为典型,所以,又被重新定名为北辛文化。

该文化遍布环鲁中南山地周围的兖州、曲阜、泰安、平阴、长清、济南、章丘、邹平、汶上、张店、青州、莒县、临沭、兰陵和滕州等地,典型遗址,有滕州北辛、邳县大墩子、兖州王因和西桑园、汶上东贾柏村、泰安大汶口、邹平苑城、临淄后李官庄、章丘王官、青州桃园、兰陵县于官庄等10余处。

从所在年代与社会性质上讲,北辛文化和赵宝沟文化、仰韶文化的半坡文化类型一样,是人类社会由母系社会向父系社会、氏族公有制向家族私有制转化、过渡时期的一种文化。

由于农业生产早期的扩张性,这时期的各类型文化,也不可避免地带有扩张性。

但是,显然,北辛文化在这种扩张过程中,慢了一拍,她不论是从生产,还是从精神文明上,显然要落后于当时的其他三大文化。

从考古发掘来看,北辛文化的狩猎和渔猎活动,明显较其他三大文化为多。这一方面,显示出这个地方的狩猎和渔猎资源丰富;另一方面,也显示出农业生产,仍然是这里的短板。

所以,他们的财富积累,就不是很多。这就限制了他们的扩张精神之发展。

另一方面,其他三大文化的宗教意识,非常明显,而北辛文化这时期的宗教意识,却从考古学上,不容易觉察出来。

当然,这并不表明他们没有宗教文化,并不表明他们没有宗教意识。从后来的大汶口文化的表现,以及前人“龙马精神海鹤姿”之类的描述,可以推断,他们的文化属于海岱文化,他们的宗教崇拜物,为海上的鸟,应该就是海鸥。

但是,他们的这种宗教生活与宗教意识,并没有在他们的遗址与遗物中得到体现。这表明,他们的精神活动,并不是集中于较为深度的思考与崇拜,而是集中于更为现实的生产与生活。应该是他们的生活,较为拮据与忙碌。

不过,虽然他们的生活较为拮据与忙碌,但是,他们的“海鹤精神”,使得他们具有战胜一切艰难险阻的力量与勇气,这就为后来他们抵抗侵略,战胜强大的伏羲氏部族,打下了坚实的精神基础。

1.《龙马精神海鹤姿 回望中华(18)龙马精神海鹤姿》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《龙马精神海鹤姿 回望中华(18)龙马精神海鹤姿》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/50521.html