谈时间:2017年3月30日/ 2017年4月7日

访谈整理:刘琳

访谈者按:

修宗迪,1939年出生于北京,北京人民艺术剧院演员。1958年考入北京人艺演员训练班,从做学员跑龙套到站在舞台中央,修宗迪在北京人艺演出了40多部剧目,塑造了《红色火车头》中的大光,《丹心谱》中的庄济生,《日出》中的李石清,《蔡文姬》中的曹操,《吴王金戈越王剑》中的范蠡,《天下第一楼》中的唐茂昌,《哗变》中的基弗,《上帝的宠儿》中的萨烈瑞等一系列舞台形象。

修宗迪在《哗变》(1988年)中饰演基弗上尉

1

汇文中学给予我的艺术修养

刘琳(以下简称刘):您是北京人艺在1958年招收的首届演员训练班的成员,我们很想知道六十年前剧院是怎么招学员的,请您聊聊这一段历史。您考学员班之前,在上学的时候是不是有什么艺术方面的影响?

修宗迪(以下简称修):是这样,我上了一个非常好的中学——北京汇文中学。它早期是一个教会学校,很注重学生素质的培养,从建校起师资力量就特别强,我的很多科任老师后来都调到大学去了,比如音乐老师到了北京师范学院任音乐系主任,美术老师到了天津大学土木建筑系任系主任。我的数学老师是王铁成的老丈人阎述诗,是很有名的一个数学教师,又是一个很有名的作曲家。学校特别重视日常的素质教育,不管是体育、音乐、美术,学校都成立了很多社团,我参加过舞蹈团、话剧团,还在管弦乐队里面滥竽充过数。话剧团是和慕贞女中(后来的女十三中,也在崇文门)合起来搞的,这个话剧团培养出了很多演员,后来上中央戏剧学院的就有四五位。

当时我们有一帮同学是常去听音乐会、搞朗诵的。音乐会是在南池子的中苏友好协会,每个周末举办一个音乐欣赏的晚会,都是播放唱片,现场发一份资料,告诉你今天晚上放的是哪个作曲家的唱片,然后放映一场和音乐有关的电影。我们有四五个同学,逢到礼拜六就一定要去听音乐会。开始的时候根本不懂,特别是苏联那些老的交响乐,后来逐渐地知道了柴可夫斯基、林姆斯基·高沙可夫、强力集团等等。在学校的音乐课上我们听《杜鹃圆舞曲》《钟表店》《士兵圆舞曲》,都是这位后来去师范学院的姚老师给打的基础,他让我们一段儿一段儿的听,然后把这个主题择出来,给我们分析、讲解。就这样一边被这样的老师带着,一边和一些志同道合、臭味相投的同学一块侃,看电影、听音乐会。还有朗诵,每个人找一篇作品,大家凑在一起,你听我的,我听你的,七八个人在一起分享。

就是在这种情况下,我的上一届、上上届同学都有考上中央戏剧学院的,比如艾长绪,现在是国家话剧院的退休演员;黄小立,就是著名演员黄磊的父亲;还有跟我同届的顾小铨,是跟林兆华、王铁成同年考上中戏的。快毕业时,我的化学考试不及格。化学老师崔文治是一个非常好的人,他还是中国民乐学会的领头人。上课的时候,他腰里别着一把箫,45分钟的课讲到40分钟的时候准结束,剩下5分钟吹箫。学校里好多学生跟他学琵琶,其中有一个叫邝宇中的同学,后来成为音乐学院的琵琶教授,就是他带出来的。我化学不好,高三毕业考试的时候崔老师跟我说:我勾一勾你就三分,我弹一弹你就两分。那就意味着我要不就不毕业,要不就补考。他说:我听说你要考艺术院校?真的吗?我说真的。好了,三分。我就这样毕业了。所以那时候的老师特别富有人情味,理解年轻人的心。

2

辗转投考艺术之门

修:就这样,我高中毕业,报考了电影学院和戏剧学院。电影学院考的很砸,我印象太深了。考试的时候老师问我:艺术有两个标准,文艺标准和政治标准,你认为哪个重要?我说“这当然是艺术标准第一了”,那时候我没读过毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》。等我从考场出来以后,他们几个同学就说“完蛋”,我还不明白。

果然,三试就被刷下来了。然后考中戏,中戏考试有个规矩,如果三试的业务考试都通过了,学校会给你寄来一个通知,跟你订正准考证号码,这就是考上了的信号。我就接到了这个通知,我觉得我考上了,文化课考的也不错。结果再接通知,落选了。当时顾小铨他们已经考进中戏了,我请他们帮我问问,结果是“修宗迪政审没通过”。因为我的爹妈都在日本,那时刚“反右”过后,政审特别严格,这时候我才知道上学录不录取还有政审这么一档子事。

那时候我对人艺也没有太多了解,就看过《海滨激战》。我知道人艺招生就报考了,反正哪儿招生我就去,所以同时考了北京人艺、新疆军区话剧团、兰州军区话剧团,当时他们的招生人员都在人艺的考场门口等着,我们考出来以后就问,小伙子怎么样,上我们新疆去吧。当时一起考试的一个汇文的同学后来就去了新疆,我就这样考进人艺。

刘:人艺招生的消息您是怎么知道的?

修:就是在报纸上看的。人艺为什么要搞一个训练班我也不知道,我自己分析,1952年剧院成立以后,成员来自四面八方,有大后方来的,延安来的,还有演剧二队以及后来组成的文工团、中央戏剧学院话剧团等。实际上当时于是之这一代人也就30岁出头,那个时候感觉不到需要有接班人。当时中央戏剧学院也没有多少毕业生,所以我估计到了1957年以后,剧院感觉到需要补充一点儿新生力量了。我记得1958年演《茶馆》,来跑群众的就是中戏我没考上的那一届,王铁成他们那班的学生。我想这都是对剧院的提醒,得招点儿人进来了。

那时候对于户口我不知道是怎么规定的,反正我们班是面向全国招生。最后招进来的除了北京市的几个,还有福建、天津、秦皇岛、沈阳的。考试的方法跟中戏完全一样,是三试。初试是剧院的演员当考官,四五个人一组,考场设在首都剧场的后楼、二楼、三楼稍微大一点的屋子里,到三试的时候就是在二楼,现在会议室那屋。我印象最深的有欧阳山尊、舒绣文、田冲做主考官,都是当时剧院里几位艺术上的大人物。三试发榜是在剧院门口贴的布告,三试通过以后有一个文化课考试,是借用现在灯市口中学的教室考的。就是一份考卷,有点儿语文和历史考题。最后发榜是六个女同学、二十几个男同学,一共是27个人考取。

刘:您在学校有话剧队的熏陶,还考过戏剧学院,这些考试对您来说很轻松吧?

修:不轻松。不过因为那个时候老去戏剧学院,跟我的同学黄小立、姬崇恭他们班的顾小铨、王铁成等好几位同学都特别熟,我老在他们宿舍里,平时他们常说怎么上课、怎么做小品,考试前我给他们读我准备的朗诵,他们就帮我,所以我是有贵人相助啊。

刘:那在58班里您应该是文化基础不错的吧?

修:我是高中毕业,王志安、张我威、吴桂苓是高中毕业,孙安堂好像是初中毕业,他特别小。后来我明白了一个道理,招生和毕业以后甄别走了一些人,不是因为其他原因,就是一个行当需要,人艺特别讲究这个。每来一个新人,大家先说他能演什么。就拿《雷雨》来说,四凤、侍萍、繁漪,这是三个不同的角色,需要三个不同类型的演员。老师们会判断这孩子将来长大了,再长开一点儿以后,是个青衣还是花旦。一台戏里面的生旦净末丑,招这一班学生里面全都要有。所以我们班里的刘静荣,应该是按演小孩儿的招进来的,苏清就是按老旦招进来的,所以她后来调走了,因为人艺太不缺老旦了,老旦一抓一大把,她吃亏在这上面了。

刘:您知道给您定的是哪个行当吗?

修:不知道,我估计是小生,张我威、戴仲铭都是按小生招的。这都是后来我变成考官招第二批、第三批学员的时候,逐渐悟到的。

刘:那这一次在政审这方面顺利吗?

修:没什么事儿。我觉得人艺在这方面特别的好,我有亲身的感受。北京人艺真不愧是一个老共产党的队伍,特别富有人情味,从党委书记赵起扬开始,包括曹禺和下面的一些共产党员、老领导,都如此。

3

学员班生活

刘:刚进入人艺,您最难忘的事是什么?

修:我们是1958年8月11日报到,剧场正在演出《难忘的岁月》,我觉得很有意思的是当天晚上就让我们上台跑群众了,我觉得这天晚上真的成为我这一辈子的难忘岁月。那是我正式踏上人艺舞台的第一个戏,东南西北都不知道,就演一个咖啡馆里掏钱募捐的顾客,嘴里喊着“我捐,我捐”,到现在我还很清楚地记得观众的笑声。后来我回想,观众一定知道那些天人艺招了一批学生,因为当时的报纸有消息报道,猜到了可能就是这些人吧,在台上都是假模假式的。

除了晚上参加演出之外,还有一件事情令我难忘,就是苏民带我们参观剧场,这是不得了的事。他是从首都剧场大门口的台阶介绍起的,让我们说为什么要有这么多的台阶,为什么要有一道门、两道门呢?他说这是一个艺术的殿堂,让你慢慢走上去、精神随之升华,每一个台阶都让你的心沉下来,推开一座门再进一座门,你已经把你的心和这个艺术殿堂融合在一起了,是带着一颗很沉静的心进到剧场里。他说:你们听,首都剧场的钟声,是那种宁静的声音,不是像电铃那样吵闹的,听这个钟声你们有什么感受?它会让你的心一点一点儿静下来,把我们个人的灵魂缩小了,舞台上的灵魂扩大了,这就叫艺术殿堂……那时感觉苏民老师真是太有学问,太有口才了,把首都剧场的旮旮旯旯都讲了一遍,让我们听得目瞪口呆!至少我是目瞪口呆,我哪想到进剧场看戏、上台阶会有这么多的心理暗示。对学员来说这一课太重要了!我知道了我进入的是一座艺术殿堂。这是让一个人带着多纯净的心进入后台,走上舞台。

刘:苏民老师一直负责你们班的教学工作吗?

修:他当时好像是总导演办公室主任,就给我们讲过这一次,以后教学的事就由蓝天野和班主任负责了,给我们讲课最多的是张瞳和蓝天野。还给我们发了一个含100册图书的书单,里面包括很多剧本,我真是从那开始“淘”北京人艺的图书馆。图书馆的老大姐余朴是一个地下党老干部,人特别好,她爱人也是地下党员,后来是外交部驻外使节。我就从她身上感觉到一种踏实,那么老资格的老同志在图书馆里安安静静的贴书签、整理图书,我要借什么书她帮我找,特别耐心地建议,就这样我一本本的借,读了不少书和剧本。

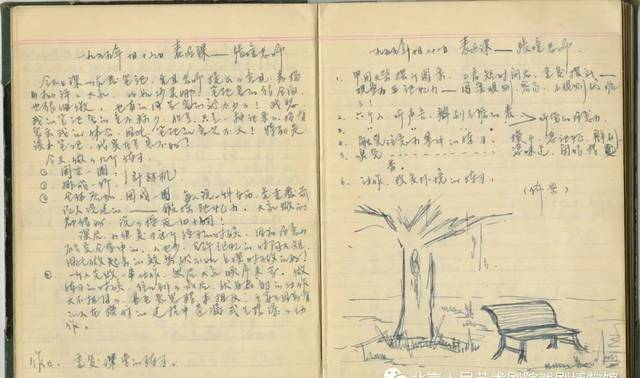

修宗迪的学员班笔记

刘:好像你们进剧院没多久就被分到各个演员队了?

修:对,没有几天。最初任宝贤和我(还有其他人)分到三队,童超是队长。他们正在天津演

《智取威虎山》,是欧阳山尊带着我们几个去的天津,直奔中国大戏院,住在后台。然后到九月份他们上福建前线慰问演出,我又被从那转到演员四队。

刘:那就是先把你们分到各队,需要学习的时候再集中吗?上课的时间多吗?

修:对。课上的也不少,三年里有半年多的时间是相对集中起来学习的。我印象中赵起扬说过,你们是实践和学习并重,以实践为主,服从戏组的安排。如果没有演出,就集中起来,老师教你们上表演课。

刘:1958年开始“大跃进”,人艺跟青艺竞赛,这一年要上演多少个戏,所以那两年是演出任务应该是最多的。

修:对,那时候有很多小戏,反正就是频繁的参加演出,白天晚上都演,有时候一天演两场。可是我印象中开始我们上课很集中,而且大家很卖力气,做小品、想小品。

刘:也会请外面的专家吧?

修:形体课都是外边的专家,像中国戏曲学院特棒的老师,沈三玉先生。韩善续学过戏,他说这个沈老师特别有名。还请过中戏的老师教我们跳芭蕾舞,就在三楼排练厅,那是我们最不愿意上的。不是不喜欢芭蕾舞,是训练的特别苦,同学们有点儿受不了。

沈三玉为58班学员讲课,由左至右:刘静荣、沈三玉、修宗迪、金昭、韩善续

刘:那么上课过程中,表演上也是学斯氏体系的内容吗?

修:全学了,最近我听到行业内的一些说法,我还是有不同想法的。有人认为斯坦尼的表演方法现在已经没用了,理由是只要你肌肉松弛、注意力集中,就能演戏。我觉得有点儿误解。训练注意力集中、肌肉松弛、想象力,这是在调整一个演员自身的状态,只有学会肌肉松弛才能够去创作人物,胳膊腿有点儿歪你要直起来,肚子有点儿大你要收回去,把你修正成一个比较灵活的、听话的、适合于舞台表演的状态,只有学会注意力集中才不会在创作的过程中产生各种杂念,具备了这些前提条件你再去演戏。如果不学斯坦尼的这些方法,自身的条件没有控制好,不能自如地控制肢体和肌肉,何谈创造人物?如果演一个瘸子,你怎么控制你的形体?这正是斯坦尼要教给你的方法,你要学会这一套,但并非学会这一套你就能上台去演人物了,这是两回事。

学员的必修课——换景与拆装台

修:这个我一定要跟你讲,从我们到天津演《智取威虎山》开始,就和所有演员一起参加换景。一直到后来我当过舞台监督,当过剧组的小组长,安排大家每天上下换景。每一个戏的换景都是要事先安排好的,戏彩排完了,换景还要排练。我们刚来的时候不懂,《智取威虎山》演出时,舞台监督郭维彬跟我们说:“你们几个同学注意,你负责这个,你负责那个,我通知你们来的时候你们就准备好,一黑灯,你就赶快黑着上去,然后在黑的中间下来。”等戏开演了,我就在化妆室坐着看书,忽然就听见喊:“修宗迪,你怎么没换景?”舞台监督急了,我说我没听见呀!“你听什么呢!下回注意!”一会儿舞台监督过来跟我说:“你写份检查,误了换景,下次注意。”我坐在那儿就想,怎么写呀……过一会儿又听见喊:“修宗迪,你怎么又没换景!”我又没听见,真是欲哭无泪。当天晚上童超队长找我们几个开会,以我这件事情为源头,大意就是:今天这事儿写检查就算了,但你们要适应这种演出的环境。初学乍练,发生状况可以理解,记住这个教训。

我们去的当天,下了火车,欧阳山尊带着我们到中国大剧院,剧组正在那儿排一个活报剧。我印象很深,黄宗洛带一个大高帽子,是美国的星条旗图案,穿一件燕尾服。英若诚在那儿也不知道是干什么的,就问我“你叫什么呀?”我说我叫修宗迪,“哪仨字啊?”我告诉他了,他说:“哦,修正主义的修,宗派主义的宗,肯尼迪的迪”,然后大家就哄堂大笑。他没有觉得这有什么,就是开玩笑嘛。我也没觉得受侮辱了什么的,很快就和这些人打成了一片。所以在人艺受这些人的熏陶,耳提面命,这个切身感受真是不得了。

在学员班里面我们还有一个很大的事情——拆装台,在我们没来之前,英若诚、朱旭、林连昆都是主力。我们来了以后大家都拆台,不管今天晚上谁是大主角,包括刁光覃、于是之,都得上,身体不好的就扫地。我记得舒绣文、朱琳拿把笤帚,弄个水盆在舞台上撩水,这样扫地不起灰,他们都觉得这是很自然的一件事。拆完台,景都装上车了,他们坐轿车回剧院、回家。像我们这些年轻人,剧院发给我们每人一件军大衣,我们跟着押景车就奔下一站。那时候是打一枪换一个地儿,今天在总后礼堂演,演完连夜拆,拆完景连夜运,第二天早晨一睁开眼睛,又跟着舞美队到下一个地方装台。比如说到测绘学院的礼堂装台,上午我们到了那就开始装,下午三四点钟演员们到了,舞台基本上装好了,就走台,练换景。五六点钟吃晚饭、化妆,准备晚上演出。

刘:那就是说从早到晚马不停蹄的。

修:从早到晚连轴转,那时候演出频繁,像我们这些同学最后基本上都变成多面手了。拆装台不光是字面意思那么简单,真的学问很大。我不知道现在首都剧场舞台后头是什么样的了,年轻人还干不干这种活儿。那时候两个景片子一夹,手一扶,“啪”一抖绳,绳子分别勾在这一溜儿钉子上,最后一系,片子就卡死了。到后来简直闭着眼睛都能干这活儿。

刘:到后来你们都能做到这种程度了?

修:对我们来说太简单了!这是最简单的基础活儿,实际上是要练多少次才能熟练到这种程度,这都是舞美师傅教的。我们分成组,有的参加灯光组,有的参加道具组,有的参加布景组。由组长分配,装几道沿幕几道边幕,谁上去爬高,谁在底下接,都有严格的分工。分配完马上就开始干,爬高的,爬到那上头都没有路了啊,说实话,真害怕!

刘:舞台工作确实有一定的危险性。

修:真是危险,没有正规的保护设施,就是拿绳子把自己绑住拴在钢梁上。师傅就在底下喊“留神!留神!”就这么一点一点地爬过去。那时候就是靠年轻,二十岁出头,胆子大。

刘:这个确实是锻炼人。

修:这对于我们的成长确实大有益处,比如演《蔡文姬》的时候,我被分到剧组里干追光。那时候追光的要求是这样:首先要安好色片,色片本身就是半个,比如下红上绿,或者是下绿上红,或者是蓝的、红的。然后要把光调好,还要把灯调整平衡,就是放手后它能保持稳定,这都完全靠个人的经验把它调节好。灯上有一个开关的活门儿,演出的时候要盯住那演员,比如左贤王来了,要用一个最小的光孔盯住饰演者童超,然后配合着戏的节奏,在一个恰当的裉节儿把光圈一点点打开。《蔡文姬》中杜广沛的拉大幕是上过讲儿的,他是跟着戏的节奏走的,实际上灯光也是跟着戏走的。

那时候干活儿真是很较真儿!除了干追光,还有盘大线,那么粗的电线,多少条呀!直接拿过来盘的话肯定要挨骂,就像电话线一样,那个线是有拧劲的,拿过来一定要先抖落顺了,盘出来以后才是一圈一圈规矩的,然后一系。如果有一圈是反拧着的,老师傅就说:“修宗迪,这行吗这个!”这种教育真是让我终生难忘,作为演员干这种活儿是很有益处的,它让我很快就熟悉了舞台。我自己追完光以后就明白了:我应该怎么对待光,当我在舞台上,我在什么时候能够找见光,我在哪个角度能让观众看到我的脸。

刘:就是舞台上的那个镜头感就找到了。

修:对。比如董行佶说:“我找光是45度角”,这是他的经验。董行佶在《王昭君》里演温敦,他眼睛大,仰头45度角时,观众可以看到他的眼里有光在闪动。这种劳动对于我们来说太有益处了,当时真的没有人觉得苦。我们班有个女同学沙灵娜,每次一说起她闫怀礼就挑大拇指,沙灵娜很弱小,装台时90斤的铁砣她扛起来就走,特别有一股韧劲,就是你们越说我不行,我就做给你看,那种不怕苦、不服输的劲头。

就是通过这样的一些活动,让我们飞速地熟悉了舞台。我知道这个幕布在这儿摆着,最后一块、第二块……它们每一块的位置我都清楚了,表面上这可能没起什么作用,但我再演戏的时候,对舞台的整个感觉有了,就是在舞台的这个画框里面,我站在什么位置,我属于哪一部分,心里很清楚。

1962年7月4日,在首都剧场三楼宴会厅北京人艺建院十周年大会上,曹禺院长给58届学员班颁发毕业证,右为修宗迪。

注:本文摘选自《恰同学少年——北京人艺口述历史2》,因篇幅所限,内容有删节。

《恰同学少年——北京人艺口述历史2》,北京人艺戏剧博物馆口述历史项目,2017年12月出版

1.《我熟悉这个舞台的每一个角落——演员修宗迪口述(一)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《我熟悉这个舞台的每一个角落——演员修宗迪口述(一)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/yule/18869.html