极少能有哪个前沿尖端科研项目如同环形正负电子对撞机(CEPC)这样,正在筹备阶段就引得举国关注。

对于非科研从业者而言,这是一个原理、成果、应用都非常遥远的项目,假如不是媒体的报道,全国乃至全世界百分之99.99%以上的人,终其一生也不会和CEPC有任何关联。

CEPC项目由中国科学院高能物理研究于2012年提出,七年之间,争议一刻未曾停止。

中科院提出的预算超过千亿,为中国科研单项目成本之最;

最顶级的华人科学家杨振宁、丘成桐、丁肇中,全部针对这个项目多次发声论辩。

2016年,杨振宁更是发文《中国今天不宜建造超大对撞机》,连发七剑,剑剑直指CEPC心脏。

新一轮高潮来自于一周前,一篇《杨振宁的最后一战》的文章刷爆全网并引发争议,多位学者公开抨击观点偏颇,内容失实。

CEPC、杨振宁、中科院、高能物理....这是一场深奥莫测又错综复杂的局。普通读者在各类科普文和专家学者的狂轰滥炸中,反而越看越迷惑,越看越不懂。

CEPC背后的所有人,究竟在为何而战?

本文可以不自矜的对所有读者说一句——

以我为准。

一 开炮,轰他娘的

《庄子》中有一句话:“一尺之棰,日取其半,万世不竭。”

饶有深意。

这句话翻译过来是:一根棍子不停的对半分开,是能够无限分割下去的。

玄之又玄,众妙之门。

庄子问出的哲学问题,本质上是一个物理问题,直接指向一个困扰人类的永恒问题:世界上的所有物质最小的构成单位是什么?

经过了两千多年的探索,当然可能是九年义务教育的学习,我们在初二初三的时候,终于知道,物质的基本构成单位是原子。

可原子并不是终点,再往下分割,我们又能得到什么?

随着对原子内部探索的开启,近代物理学史上的“黄金岁月”就此拉开帷幕。

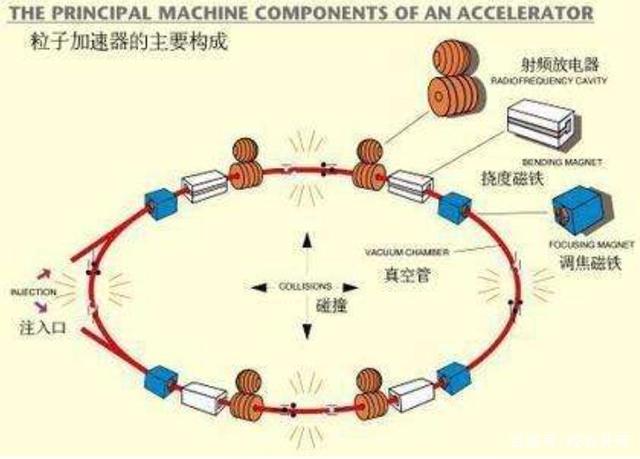

粒子对撞机,就是打开原子内部的“手术刀”。

最小的氢原子半径是5.28*10-9m,一个氢原子和一粒芝麻比较,约等于一个排球和地球比较。

▲ 一根头发丝的直径,等于五十万个碳原子排成一列

想要打开这样小的原子,只有一个办法,那就是用同样小的原子和它进行对撞,两个原子对撞之后,才能将内部的东西“撞出来”。

但这需要一个前提,就是两个原子之间的速度足够快,越快所具备的能量也就越大。只有撞击的能量足够大,两个原子才能粉身碎骨,我们才能从“碎片残骸”中拿到足够多的有价值信息。

如何给粒子提供一个极高的速度,需要两个条件,一个是提供力(这点很复杂,不展开论述),另一个条件就是,给粒子一条足够长的跑道。

就像是超跑加速,马力再强的跑车,也需要一段初始赛道把速度拉起来,赛道越长,加速就越充分。

对撞机,就是给原子提速的“加速炮筒”。炮筒越长,炮弹的速度就越大。

两架大炮,炮筒相对,同时拉栓,炸开两个粒子,这就是几代高能物理学家(包括杨振宁)一直重复在做的事情。

二 眼见它高楼起 眼见它烂尾了

这个世界上最幸福的科学家,是物理学家。

最不幸的科学家,是高能物理学家。

横向对比,世界上没有任何一个学科(尤其是基础学科)所取得的成果可以超过物理。在学科研究的最终体系上,物理学已经无限意义上的接近于终点。

▲ 这边的施一公刚雄心壮志的喊出“二十一世纪是生物的世纪”,那边的物理学家已经把能研究的事情研究的差不多了。

一个最直接的体现就是,物理学基础课程已经几十年没有更新了——00后在大学物理课堂上学习的内容,和他们的爷爷奶奶当年学的内容,几乎没什么区别。

因为自爱因斯坦时代后,物理学的宏大结构和底层根基已经全部完成,剩下的工作都是在主体框架上添砖加瓦而已。

眼见着自己从事的学科领域高楼落成,规模初具,这是最让人为之欢欣鼓舞的事情。

但实际上,在物理学,尤其是理论物理研究领域,没人笑的出来。

高楼已经落成一个世纪了。

从上世纪初到现在的一百年里,主体结构只用了不到三十年的时间就拔地而起,大家都“乐观的”以为大厦竣工在即。但在最后的封顶环节,却始终拖拖拉拉的无法完成,而这一拖,就是七十年。

承担封顶施工任务的是高能物理研究者们,他们搭起一组又一组脚手架,运来一袋又一袋水泥沙子,热火朝天忙忙碌碌,但是封顶的这层楼,就是不见起。

《科学》带着一丝悲观的说:目前物理学家的一切活动,乃至思维框架,仍被限制在100年前物理学革命时期所限定的量子力学和相对论框架之内。

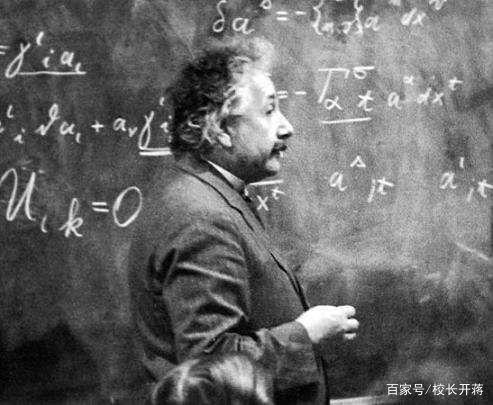

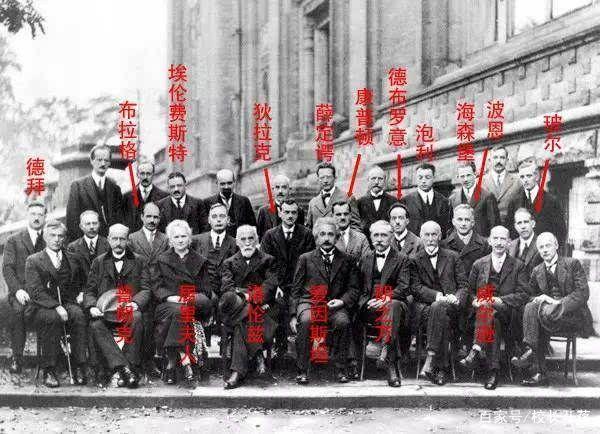

▲ 1927年的索尔维会议上,在众多顶级物理学巨匠中,最年轻的爱因斯坦独坐C位

一些“敢于面对现实”的研究者已经开始向现实屈服:如今的物理学基础研究是一潭死水。一个又一个实验返回的是毫无意义的结果。新的粒子、新的维度、新的对称性,通通都看不到。

物理学陷入到了无尽的黑暗当中,这是一场看不到方向的停滞。

封闭在一间密室中的人,翻遍所有角落仍然找不到钥匙后,就会歇斯底里的开始撞门。

躁动着、咆哮着、嘶吼着,无论能不能把门撞出一条缝隙,大家都必须这么做。

因为没有人甘心在黑暗中沉寂下去。

除了这么做,别无选择。

三 成也靠撞 X也靠撞

堕入黑暗之中的原因,归根到底还是在于方法。

从一百年前的突飞猛进,到最近五六十年的停滞不前,所有的研究都没有跳出爱因斯坦时代的窠臼。

高能物理学家采用的方法本质上没有任何进步。都是用更高的速度、更大的能量撞开尽可能小的粒子。

▲ 粒子对撞机旁的霍金,他坚信粒子对撞机有助于宇宙起源问题的研究

而想要得到的粒子越小或是越稀有,对撞条件就要越接近极限(光速对撞),也就越依赖大型对撞机的“超长加速跑道”。

大型粒子对撞机,就是所有高能物理学研究者开山破石的神兵利器。

可这就是问题所在。

事实上,对撞机产出成果的价值和速度,都在迅速降低。既无法填补上“遗留的空白”,又无法冲破原有的大框架开辟新的物理学研究领域。

理论物理学家霍森菲尔德冷静而无奈的说,“如果我告诉公众,建筑师花了四十年时间建造的房屋都倒塌了,那么,我又能提出来新的房屋建造方法吗?”

毕竟之前所有成果的得出都是建立在大型对撞机上,在没有革命性的其它理论或实验工具出来之前,大家都只能在这条越来越逼仄狭窄的路上一直走到黑。

▲ 卢瑟福最早应用粒子“对撞”原理,他用α射线轰击金箔,发现了原子核

抛开科学前沿中的深奥知识,其实双方争论的逻辑思路,和我们普通人之间没有任何区别。

就像是传统行业公司的一场项目讨论会,

反方一脸冷峻的坚持着:“这个领域内的项目已经明日黄花没有前途!”正方声嘶力竭的呼喊着:“不搞这个搞什么”、“不这么搞又能怎么搞”?

这是一场永远无法心平气和达成一致的争论。

“我不是必须这么搞,我是只能这么搞!”“甭管你怎么搞,这么搞肯定是不行!”

王贻芳(中科院高能物理研究所 所长)针对大型对撞机项目多番奔走,还有向公众科普,反复强调解释的事情实际上就是一句话:只有对撞机足够大,才有机会撞出更新的、更小的、更有价值的粒子。

▲ 王贻芳出席腾讯科学WE大会,再次向公众力推CEPC项目

对撞机就像是谢逊牢牢握住的屠龙刀,空有昔日名头,鲜有战果加身。

但它却是老狮王的唯一指望,“我还有屠龙宝刀,我还能号令天下”!

没有大型对撞机,一定无法取得突破;有了大型对撞机,也不一定能取得突破。

从某种意义上来说,建大型对撞机,是一场悲壮而无奈的豪赌。

想赌赢,看上去唯一的方法就是赌注够大。

4、能撞出来什么

大型对撞机的终极目标,叫希格斯粒子。

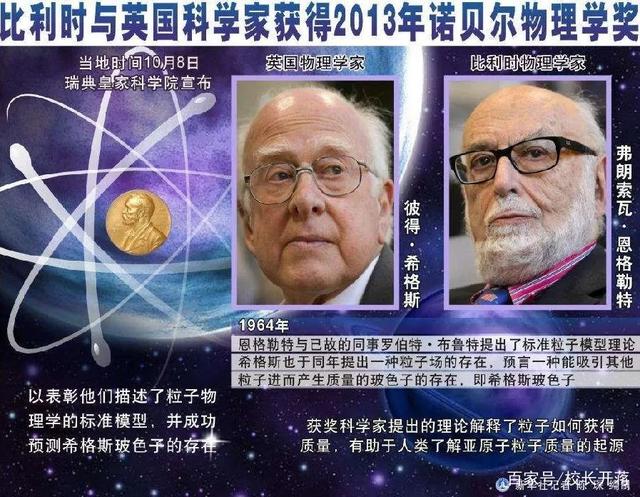

2012年的时候,欧洲大型强子对撞机(LHC)发现“疑似希格斯粒子”。

2013年,欧洲核子研究中心公开确认,此前发现的“疑似希格斯粒子”已经通过验证。

▲ 希格斯粒子通过验证后,发现者希格斯即荣获当年诺贝尔奖

物理学界额手相庆,欢腾一片。这个名字绕口的粒子还有另一个别称——上帝粒子。因为希格斯粒子,直接有助于解释一个困扰人类的终极问题——物体的质量是哪里来的?

在初高中物理和化学这两门课程的共同学习下,我们可以将物质“分解”到原子这个层面,同时也可以浅显且正确的认定:原子的质量主要集中在原子核上,而原子核的质量集中在质子和中子上。

一个原子核的体积是原子的几千亿分之一,质量却是99.96%。一个骰子那么大空间内装满原子核,质量将达到1亿吨。

好,应用初高中理化知识解释这个问题,基本上到这个程度就见底了。

再往下刨一步,为什么原子的质量主要集中在原子核上?

需要引入下一个概念,夸克。每一个质子和中子都是由三个夸克所构成的。所以夸克是物质质量的来源吗?答案是否定的。

质子和中子的质量来自于夸克之间的相互作用。是希格斯粒子弥散在空间中,形成希格斯场,质子和中子受到希格斯场的作用,最终获得了质量。

换言之,所有物体获得质量的来源,都来自于希格斯粒子。

那么希格斯粒子又是哪来的?

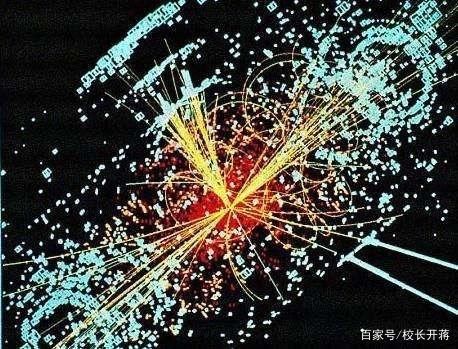

▲ atlas模拟的希格斯粒子衰变效果图

如果你能想到这一层的话,恭喜你,你已经占到了超能物理学研究的最前沿,这是无数高能物理研究领域内的专家想要知道的,也是建造大型粒子对撞机的最终目的。

“大量生产希格斯粒子,成为一个理想的希格斯粒子工厂”这是王贻芳对环形正负电子对撞机(CEPC)的定位。

这就是前文提到的赌注。想要成为希格斯粒子工厂,第一前提就是大。

只有足够大的对撞机,才能为海量粒子的对撞创造出极限条件;才有机会撞出足够多的希格斯粒子(希格斯粒子被撞出的概率不到百亿分之一)。

把对撞机建的尽可能大,是所有高能物理学家的梦想。

五 Party is over

1982年,美国一波物理学家联合提出了建造超级对撞机(SSC)的初步方案。

彼时的美国学界政界,正在刮起一股贪多求快的浮躁之风,尤其是物理研究领域,大家都醉心在伟业将成的“大跃进”氛围中无法自拔。

第二年秋天,能源部批准了这项研究上马.,与此同时,刚刚拿下诺奖的温伯格也参与到项目的筹备中来。

▲ 因统一弱相互作用力与电磁作用的突出贡献,1979年温伯格荣获诺贝尔奖

1987年,温伯格的方案被递到了白宫的办公桌上,时任总统里根看了以后,几乎是不加犹豫的就完成了批复——“44亿就能碾过苏联,必须得干!”

拉队伍、规划、选址、研发,经过六年的准备后,到1993年1月,主体工程才开始动工。

但很快,情况开始“不对头了”。

用于安放对撞机的隧道刚挖了四分之一,总进度不到三分之一,就花掉了将近30亿美元,温伯格不得不重新提报方案,将工程预算上调到93亿美元。

这下子国会坐不下去了,刚动工半年就把预算翻一翻,这要是再干半年,这不得冲着200亿美元去了?

众议院和参议院组织了几轮投票,最终达成一致:及时止损,毙掉SSC项目。

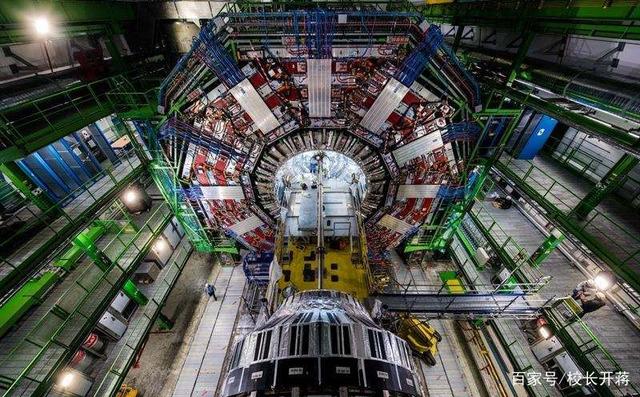

时逢1991年苏联解体,美国人又半途而废,扛鼎之任被交到了欧洲手中。

1994年,欧洲核子研究中心批准了欧洲大型强子对撞机(LHC)的立项,只是在规模上,精打细算的欧洲人没有美国人那么冒进。

LHC的轨道周长只有SSC的三分之一,并且用的还是核子研究中心现场的隧道和基础设施。

即便如此,这个工程也足足耗时14年之久才完成。工程实际花费90亿美元,相较预算超支350%。

并且还漏洞百出。

2007年3月,一个三级超导磁铁因为支撑架设计不良,在压力测试时破损,工程整体延后了半年多才完成。

2008年9月,刚刚开机后九天,电路就被烧坏了,事故调查再加上检修,又耽误了半年多才完事。

最终完工后的“豆腐渣工程”,只能以原设计能量的一半运行。

2012年7月4日,以每秒千万次撞击的强度经年累月的撞击后,LHC终于撞出了希格斯粒子。

▲ 美国杂志将发现上帝粒子列为2012年十大成就之首

然后呢?

早在48年前的1964年,关于希格斯粒子存在的猜想便已提出并得到主流学界的认同。

除了希格斯粒子外,另外一个被寄予厚望的——超对称粒子,根本就一无所获。

对撞的能级已经达到预测出现“超对称粒子”能级的十倍以上,可不仅没有撞出超对称粒子,反而发现原始预测参数的99.9%以上都是错的。

对于LHC而言,没有成果,就是最大的成果。翻译过来就是:花钱买教训。

正如杨振宁说所的“Party is over”,属于高能物理的盛宴已过。

▲ 巨资建造的LHC,成果并不能让人满意

“七十年来,高能物理的大成就对人类生活有没有好处呢?没有。假如超大对撞机能实现,而且假设其真正成功的将高能物理推进一大步,对人类生活有没有实在好处呢?短中期不会有,三十年,五十年内不会有。”

这是杨振宁的原话,一字一句就像是冬天里的钢铁,冷的能敲出声响。

六 物理学的珠峰,藏在对撞机里

王贻芳为CEPC报出的预算是:一期400亿人民币,二期1000亿人民币(杨振宁预估的数字是200亿美元,出入不大),目前仅考虑第一期。

这个预算是一个什么概念?我们可以横向对比一下。

被称为“中国天眼”的超大型球面射电望远镜,造价是12亿人民币;

上海迪士尼乐园的造价是380亿人民币;

北京大兴国际机场的造价是800亿人民币;

港珠澳大桥的造价是1200亿人民币;

▲ 世界上最长的跨海大桥——港珠澳大桥

很多人都在用这些数字具象化的类比CEPC的预算。“400亿只是修100多公里高铁的钱,这钱国家完全拿得出来!”

当然,你也可以反向诘问:有这钱,再去给大凉山里修两条铁路不行?

张晓风有一句话:生命是一桩太好的东西,好到你无论选择什么方式度过,都像是一种浪费。

把这句话的主语换成“钱”,也依旧合适。

国家拿出的投入,为偏远地区修路,为农村纳入医保,为大学更换教学设备,你很难说出来哪个更正确,哪个更重要。所以我们无法以“值或是不值”的视角去评价CEPC的建设。

反对的人认为这钱花的不该。支持的人认为这事很有意义。

真理本应愈辩愈明。可到目前为止,两方人的辩论不是在驳斥对方的观点错在哪里,而是在坚持自己的观点一定是对的。

恰当的类比对象,应该是攀登珠峰。

为什么要攀登珠峰?最著名却又“最无用”的是英国人马洛里的那句话:因为山在那里(Because it is there!)

为了到达“那里”,自上世纪二十年代起,已经有395名登山者的尸体被永远埋在珠峰的皑皑白雪下。

除了1960年中国登山队那次攀登是为了争夺珠峰主权外,其他所有人踏上登山之路的动机,本质上都是马洛里那句话。

这是一种征服与超越的快感。

探险家的珠峰,在中尼边境上耸立着,

物理学家的珠峰,就在大型对撞机的粒子里藏着。

我们可以说,高能物理学目前的成果短期内没有意义,但我们决不能否定物理学求知与科研本身的意义。

高能物理学跑的很快,跑到了难以突破的瓶颈,但这却不能成为我们不让它前行的理由。

公众无法理解高能物理学往前迈进一步有什么意义,亦如普通人无法理解冒险家付出生命的代价去登山是为了什么。

但无论我们理解与否,那都是他们毕生为之追逐的生命意义。

七 需要的不只是成果,更是CEPC本身

大型对撞机的成果,在短期内用不上。

这是高能物理学派“缄默的共识”,即便是王贻芳也从未针对“成果短期无用”这一点给出正面回应。

甚至王贻芳也在不断的给自己“留有后路”,他表示项目将分两期启动,第一期的预算在400亿,并且在取得重大成果后,才会开始筹备第二期。

假如项目第一阶段没有重大成果,也没有重大技术突破,是不是就意味着这400亿的赌注“打了水漂”?

所以王贻芳一直在强调项目的“溢出效应”,即项目可以对更多的领域辐射和赋能,即产生预期之外收益。

支持建设超大粒子对撞机的另一个代言人丘成桐也表示:

“项目建成后,至少有五六千名一流物理学家会为了做实验举家迁往中国定居。几千个智慧的头脑汇聚于此,会自动的产生很多重要的,超越物理领域的技术和学问。”

丘成桐的话里,很有一种“但行好事,莫问前程”的味道。

两个人都认为,“抠抠搜搜”的LHC无法满足高能物理学者的需求,大家想要出成果,必须依赖更大更强的CEPC。所以只要是CEPC这个戏台子搭好了,甭管来唱戏的唱的是哪一出,那都是个顶个的精彩!

有了梧桐树,自来金凤凰。

五六千个顶级物理学家在相当长的时间内汇集在中国,所诞生的研究成果,对物理学研究的推动,甚至是对整个中国的科研事业,都将产生不可估量的正面影响。

随便畅想一下,欧洲核子研究中心的大牛们频繁往返中欧,受聘于国内的大学后,将为多少学子打开赴欧顶级名校的学习大门。

几千个科学家的思维碰撞,将为中国带来什么样的成果,这太让人期待而激动了。

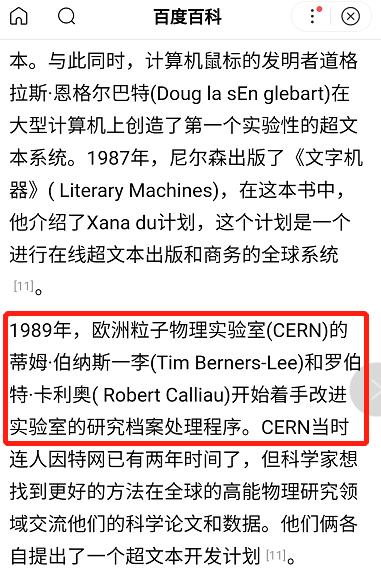

▲ 我们现在用的www网页技术,最早就是欧洲核子中心用于同步数据的产物

这不是本末倒置,这恰恰是王贻芳推动CEPC的“护城河”。

立项的最大目标是为了出成果,但就算没出成果,团队能力的提高与进步,这也都是实打实的收获。

物理学需要的是CEPC的成果,中国需要的是CEPC本身。

王贻芳在公开采访中说了这样一段话:中国究竟是要做一个二流国家还是要做一个一流国家,要做二流国家,去他处做没问题,省钱。但是要做一个一流国家,对不起,不可以这样”

很多人都说王贻芳在“上纲上线”的做政治绑架。的确,超大型的对撞机当然不是成为一流国家的充要条件。

“敢为天下先、老子就是要干”,这种舍我其谁的霸气,才是成为一流国家的充要条件。

在过去的四十年甚至七十年中,我们一直扮演着“追赶者”的形象,而做追赶者的条件是,我们的前方要有人。

但现在,越来越多的领域我们已经进入或者即将进入“无人区”,不仅没有前人告诉我们应该怎么搞。身后还有一大群人眼巴巴的看我们准备怎么搞。CEPC就是这样一个情况的真实写照。

我们是慢两步等一等,观察一下左右两侧的人,还是甩开膀子冲上去?

是用十年的时间和400亿,上马一个世界级的科研项目,冲击物理学的最高峰并享受巨大的“溢出效应”。

还是暂时放缓高能物理研究的脚步,将经费匀到其它周期更短,回报与成果更可控的研究领域。

当问题全面而深入的讨论到这个程度上时,CEPC已经不再是二选一的客观题,它变成一道开放性答案的主观题。

双方的理由都是充分且正当的,建或者是不建,均无不妥之处。

物理学家眼中,CEPC是物理问题,社会公众眼中,CEPC是钱的问题。

而深入且长远的来看,CEPC终究是政治问题。

1.《为何而战 杨振宁,究竟在为何而战?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《为何而战 杨振宁,究竟在为何而战?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/yule/2021-04-09/1242480.html