虚幻与感伤

1

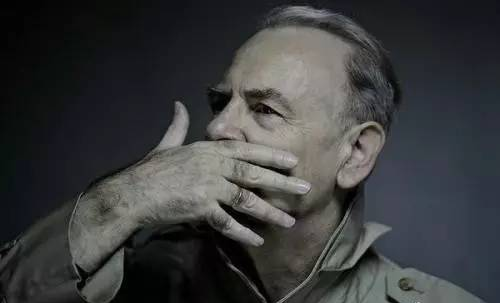

尽管在获得诺贝尔文学奖之前,莫迪亚诺的大部分小说其实已经被翻译成中文,尽管莫迪亚诺是西方当代文学中最活跃最重要的作家之一,可他在中国好像并不走俏。迄今为止,除了王小波在随笔《小说的艺术》里以十分肯定和赞赏的口吻提到了莫迪亚诺的名字,并在他自己的长篇小说《万寿寺》里对《暗铺街》进行了一次互文性操作,除了王朔在《玩的就是心跳》里借鉴了《暗铺街》的叙事手法,我们就很少看到与此相关的其它信息,很少听到谈论莫迪亚诺的其他声音。这真是一件既奇怪又遗憾的事情。

2

《暗铺街》的中译者王文融女士在“译后记”中对莫迪亚诺和他的作品作了这样一番简略的介绍:“帕特里克·莫迪亚诺是当今仍活跃于法国文坛并深受读者喜爱的著名作家之一。他1945年出生于巴黎西南郊布洛涅-比扬古的一个富商家庭。父亲是犹太人,二次世界大战期间从事走私活动,战后在金融界工作。其母为比利时籍演员。他有个哥哥吕迪,但不幸早逝(《暗铺街》正是题献给吕迪和他父亲的)。莫迪亚诺自幼喜爱文学,10岁写诗,十四五岁便对小说创作表现出浓厚的兴趣。1965年他在巴黎亨利四世中学毕业,后入巴黎索邦大学学习,一年后辍学,专事文学创作。1968年,莫迪亚诺发表处女作《星形广场》,离奇荒诞的内容和新颖独到的文笔,使他一跃而成为法国文坛一颗熠熠闪光的新星。他的文学才华受到评论界的瞩目,该小说获得当年的罗歇·尼米埃奖。嗣后他接连发表了多部作品,几乎部部获奖。1969年的《夜巡》获钻石笔尖奖。1972年的《环城大道》获法兰西学院大奖。1974年与名导演路易·马尔合作创作电影剧本《拉孔布·吕西安》,它搬上银幕后,成为70年代电影的代表作之一,获奥斯卡金像奖。1975年的《凄凉的别墅》获书商奖。1977年带有自传色彩的《户口簿》问世。1978年的《暗铺街》获龚古尔文学奖。”

3

王女士还指出,莫迪亚诺早期小说都是以二次大战法国被德军占领时期为题材的。莫迪亚诺虽然生于二战之后,没有亲身经历过占领年代,但是,再度营造这个时代的氛围是作者挥之不去的念头。这个主题在《暗铺街》中得到了最充分的表现。对莫迪亚诺的小说特征,王女士是这样评价的:真实与想像的结合,现时与往昔的交错,不同空间的叠合;小说家时常打破时空的界限,把支离破碎的回忆片断揉合在现时的叙述中,给我们留下了充足的阅读空间;复原历史并非作者的目的,他力求用清晰准确的语言营造西默农侦探小说似的变幻不定、诡谲多变的气氛,一种精神的和心理的气氛;他的作品结构紧凑,文笔流畅,语言精炼,虽无惊天动地的事件,或繁复错综的情节,但深刻的内涵和作者的艺术造诣使他的小说引人入胜,令人爱不释手。

4

王文融女士的译文堪称优秀,简短的译后记对读者了解莫迪亚诺及其作品无疑是有帮助的,她的蜻蜓点水似的评价和分析也不无道理可谓正确,至少没有任何走火的地方。但是,我觉得要真正领略和感受莫迪亚诺的创作特色,并充分品味《暗铺街》那独特的艺术造诣和文学神韵,这样的介绍和评价当然还远远不够。我甚至觉得,要想贴切地评论和透彻地分析像《暗铺街》这样充满玄机与奥妙的小说几乎是一件不可能的事情(除了一遍遍地去阅读和体会,似乎没有别的什么办法)。从这样的角度或意义上来说,我的这篇评论充其量只能算是一篇比王文融女士的译后记更详细或更具体一点的读后感而已。

5

第一次阅读《暗铺街》已经是二十年前的事了,后来又陆续读了两遍,直觉告诉我,这部11万字的小说是20世纪二战之后西方当代文学中的顶尖级作品,而且,它绝对是一部浩如烟海的文学史中独树一帜的珍品,这一点,几乎是勿庸置疑的。与有的小说如瑞士作家弗里施的长篇《逃离》中的主人公施蒂勒总想企图通过逃离过去否定自我来摆脱失败的人生与存在的困境相反,《暗铺街》中的“我”则尽其所能地从漂浮的现在出发,利用任何若有若无的依稀的蛛丝马迹返回过去潜入历史以便确认自我并破解存在之谜。莫迪亚诺在小说中曾借“我”的朋友兼恩人于特之口说过这样一句话,“在生活中重要的不是未来,而是过去。”这句话,构成了《暗铺街》的创作旨归和叙述向度,是整部小说的点睛之笔或“文眼”,也是解读这部小说的一种角度。小说的主人公“我”是一个失忆症患者,由于失忆,“我”的生命一直处于被架空和悬置状态,“我”的现实生活则成了水中之萍般的漂泊。小说开头的第一句话就再简洁不过地点明了“我”的真实处境:“我什么也不是。这天晚上,我只是咖啡店露天座上的一个淡淡的身影。”这样,“我”活着的唯一依据和意义似乎就是设法重新返回过去以便寻找失去的自我。《暗铺街》这部小说写的就是一个失忆症患者孜孜以求地梦游般地寻觅失去的记忆的故事(当然这是从最简而言之的意义上来说的)。

6

小说的主人公“我”十年前失忆后,曾在朋友于特的帮助下在“C·M·于特私人侦探所”长期从事私人侦探的工作。而于特“之所以同情我,是因为——事后我听说——他也失去了自己的踪迹,他的一部分身世突然间好似石沉大海,没有留下任何指引路径的导线,任何把他与过去联系起来的纽带。我目送这位身着旧大衣、手提黑色大公文包的筋疲力尽的老人在夜色中渐渐远去,在他和过去的网球运动员、英俊的金发波罗的海男爵康斯坦丁·冯·于特之间,哪有什么共同之处呢?”(生命是多么虚幻多么像指缝里的水一样容易漏失啊)。“我”虽然在侦探所工作了八年,可对自己的过去和身世却一直一无所知。现在(即小说开头的时间),年老的于特关闭了侦探所(把它委托给“我”照看),离开巴黎,回到尼斯去过他的退隐生活了,“我”才终于下定了决心鼓起了勇气,开始着手调查和寻找那失去多年的身世和中断已久的生命轨迹。“我”觉得这是自己活着唯一值得去做的事情。“我”必须进行了断,必须给自己一个交待,否则,自己永远只是漂浮在生活上空的一个气泡,一只断了线的风筝。尽管这种调查与寻觅就像大海捞针,就像梦中的游走,尽管面对早已消逝的时间和历史,自己就像是一个盲者,但“我”已没有退路可言;尽管自己的那段身世和经历就像一条干涸、蒸发或隐入地底的河流,不知其源头,莫辨其踪影,可“我”不能放弃希望,哪怕这希望再缈茫,它也是“我”继续活下去的唯一理由和根据。

笔者曾在自己的中篇小说《模糊的邂逅》里写过这样一句题记:“他正在寻找的这种花,名叫昨日黄花”,虽不免拙劣,但也许正可用来隐喻《暗铺街》主人公“我”的这种缈茫的希望与寻觅状态。

在文学艺术领域,“失忆”的题材其实很常见,比如好莱坞影片(像《特工狂花》等)就经常运用主人公的“失忆”来设置悬念衍生故事。但莫迪亚诺在《暗铺街》中并没有把“失忆”当成顺手的工具来使用,它最多只是莫迪亚诺的叙述背景或平台,在这个平台上,莫迪亚诺“玩”出了自己的艺术绝活。

7

与博尔赫斯(《交叉小径的花园》)、弗里施(《逃离》、《蓝胡子》)、罗伯特·格里耶(《橡皮》)等现代派作家一样,莫迪亚诺的《暗铺街》也是借用侦探小说的形式或外表来建构自己的文体和叙述框架的。但在这里我必需强调并指出两点,其一,莫迪亚诺(包括上述那几位作家)的小说与传统的通俗的侦探小说之间,存在着几乎是本质的不同和区别。一般的侦探小说(如西默农、柯南·道尔、克里斯蒂)总是利用巧合与悬念来营造紧张恐怖的气氛编制离奇曲折的故事从而吸引和诱导读者的阅读视线,并用这种虚拟的方式和充满智慧的文字游戏给人以享受和愉悦,满足常人那破案解谜的本能。而《暗铺街》这样的纯小说则无疑旨在通过“侦探”“破案”的外在模式去揭开内在的人生真相和生命之谜,它侧重于探索的是偶然性与命运之间的迷雾般复杂深奥的函数关系,因此,这部小说虽然悬念丛生但却始终没有谜底,到最后,主人公的迷幻般的生命历程依然瞻之在前忽焉在后,他的寻觅和追忆似乎永无结果。其二,莫迪亚诺与前述几位作家的文学倾向和创作特点也有较为明显的差异,与博尔赫斯的抽象和哲理不同,莫迪亚诺趋向具象和诗意;与弗里施的沉稳质实不同,莫迪亚诺的文风轻盈而又飘逸;与前辈罗伯特·格里耶的物化和静态的叙述特征相比,莫迪亚诺要显得更人性化更变幻灵动。从总体风格上看,我觉得莫迪亚诺在继承了前人尤其是法国“新小说”派创作的基础上,以其独特精妙的语言叙述和与众不同的艺术个性,趟出了一条只属于自己的崭新的创作途径。

8

关于作家之间的相互影响和承续关系,余华在《文学和文学史》一文中说过这样一段饶有趣味的话:“任何一位作家的前面都站立着其他的作家。博尔赫斯认为纳撒尼尔·霍桑是卡夫卡的先驱者,而且卡夫卡的先驱者远不止纳撒尼尔·霍桑一人,博尔赫斯同时认为在文学里欠债是互相的,卡夫卡不同凡响的写作会让人们重新发现纳撒尼尔·霍桑《故事新编》的价值。”在这一点上,莫迪亚诺当然也不例外。比如,他的写作显然受到了“新小说”派的影响,他在描述“我”潜入历史寻求过去的逶迤漫长的过程中,就采纳了那种物化的客观的叙述策略,他不断地具象地描绘了那些跨越时空似曾相识的事物,那些比脆弱而又虚幻的生命更为坚固耐久的种种事物:房屋,街道,树木,杂草丛生的庭院,秋千架,砾石小径,彩绘玻璃窗,十字路口和死胡同,咖啡馆,跑马场,拱门、楼梯和环形弯道,旧雪茄盒里的旧照片,萨克斯音乐,不同的灯光与暗影,各式各样的脸孔和名字和表情,塞纳河与埃菲尔铁塔,海滩和白雪……它们像蒙太奇一样不断地在失忆者的眼前晃过,不断地与“我”的寻觅的目光和隐约的记忆擦肩而过。这样的叙述不仅唤醒了那种物是人非的感触和伤痛,并且,使作家那种试图在过去的时光中捕捉失去的记忆的轻盈诗意的语言拥有了具体感性的触须似的质地,使作品的不断向历史纵深延伸的整体叙述有了依靠、标记和落脚点,因而不至于显得过于虚无和空幻(我记得加缪曾在最后那部长篇《第一个人》的注释里说过这样一句话:“书必须有分量,充满物体与肉体”)。

9

当然,《暗铺街》决非“新小说”的简单的翻版,两者之间或许有些依稀的血缘关系,但绝不是近亲繁殖;与罗伯特·格里耶、克劳德·西蒙、米歇尔·布托、萨洛特等“新小说”派作家相比,莫迪亚诺的创作无疑具有自己的新质的引人注目的特色。我们知道,“新小说”派作家(这自然也只是笼统的称呼和粗糙的界定)普遍否定带有感情色彩的主观化的小说语言,反对传统的一厢情愿的描述方式,为了表现并达到“真实性”,为了追求纯客观化的效果,他们特别强调非人格化视角,特别重视对物质的描写。为了突出这种客观效果和真实性,他们甚至不惜矫枉过正,摒弃作品的“意义”和“深度”,使物体(《弗兰德公路》、《嫉妒》)和事件(《橡皮》、《吉娜》)在小说中占据着比人和意识还重要的地位(罗伯特·格里耶当然是最典型的代表,他认为人决非世界的中心,他还认为“世界既不是有意义的,也不是荒谬的,它存在着,如此而已”)。在具体的操作中,“新小说”作家一般不用带有感情色彩或人格化的形容词,而喜欢使用表明视觉或触觉的纯描绘性的客观明确的词汇和语言。莫迪亚诺并不严格遵循“新小说”派的这些主张,虽然他也擅长并喜爱运用客观但却轻简的笔触去具象地描写事物,可醉翁之意不在酒,他想用自己的语言叙述去突出的并非事物本身,而是冥冥中与这些事物有牵连、相契应的生命的踪影和痕迹(“屋子唯一的一面墙漆成了绿色,上面有株模糊不清的棕榈树。我尽力想象昔日我们用餐时这间屋子的样子。我在天花板上画了蓝天,我想通过这株棕榈树给墙面增添一点儿热带情调,微蓝的光线透过彩绘大玻璃窗落在我们脸上。可这些脸是谁的脸呢?”类似这样的语言描述几乎遍布整部小说)。《暗铺街》这部小说虽然没有刻意地去追求什么主题或“意义”,但它至少在追究一种与“意义”相似或平行的东西,这种东西就是关于生命的刻骨铭心的遥远的记忆,或者更准确地说,这是一种生命的神秘与虚幻所必然导致但却难以磨灭的感伤与诗意。

10

《暗铺街》对后现代派那种拼接和碎片似的写作方式也有一定的借鉴。我们看到小说的叙述过程中穿插和拼接了许多档案材料、社交人名录和电话号码、明信片和信件以及一些稀奇古怪的标记(我们不妨联想一下秘鲁作家略萨那部被称为结构主义的小说《潘达雷昂上尉与劳军女郎》)。这些东西的频繁出现加强了作品的形式感,使文体显得更为多样化,也使作家的叙述变得更加自由和灵活。这些尘封已久的档案和电话号码簿对“失忆”的小说主人公似乎具有两种相互矛盾的作用。有时候,它们是“我”摸索和寻找失去的记忆的有效工具与指南,是连接历史和现实的可靠的甚至是唯一的纽带,小说刚开始有段话,指的就是这层意思:“身后,一排深色木书架占去了半面墙,上面整整齐齐摆放着最近五十年的各类社交人名录和电话号码簿。于特常对我说这些是他永不离开的无可替代的工具书,这些人名录和电话号码簿构成了最宝贵、最动人的书库,因为它们为许多人,许多事编了目录,它们是逝去世界的唯一见证。”可在另一些时候,它们又会对“我”构成误导,使“我”陷入更深的疑团,这些抽象而又紊乱的档案,这些物化而又枯燥的名字和记号,就像一颗颗烟幕弹,不是彰显反倒遮闭了“我”的存在和身世(这又不禁使我想起了中国诗人于坚的长诗《0档案》)。

11

毫无疑问,莫迪亚诺的《暗铺街》与前辈普鲁斯特的《追忆似水年华》之间的文学脉承关系是最为密切也最为亲近的。两部作品存在着诸多的感应和类似之处,莫迪亚诺对普鲁斯特的承续和发展,是文学史上又一个“相互欠债”的典型范例。从承续和类似的角度来看,两部作品都是把“时间”作为总体或基本的主题的,两部作品都是以“回忆过去”的叙述向度构筑而成的,两部作品都把第一人称作为主要视角(两位作家的精神气质似乎也有许多相似的地方,比如两人都很敏感,都富有想像力,对“消逝的时间”均情有独钟)。而用发展和创新的眼光去看,两者之间又存在明显的艺术上的异彩与差别。尽管普鲁斯特的叙述也是旨在回忆“过去”追忆消逝了的“似水年华”,尽管他也采用了倒叙和意识流等现代派手法,但他的叙述与回忆基本上是在经典的牛顿时间中进行的,也就是说,他的叙述虽然高度主观和个性化但却指向客观性,他的回忆虽然充满直觉、顿悟和无意识但总的说来是针对过去的物象和具体的情景的(“通过钟声”意识到具体的“中午的康勃雷”;“通过供暖装置所发出的哼声”意识到真实的“清早的堂西埃尔”;“通过玛德兰点心的味道”想起的是美丽的康勃雷和“莱奥妮姑姑”),他的创作目的似乎是想要通过文字通过感觉、印象和记忆完成一项前无古人后无来者的浩大而又艰巨的艺术工程,这就是打捞或表现失去的时间和过去,并探幽烛微地体味和还原逝去了的生命历史。普鲁斯特的文风可谓绝无仅有,他把叙述语言的细腻、浓密、繁茂和精致推向了极限,以此来表达和穷尽生命的全部曲折细微之处。

但由于《暗铺街》的主人公是一个失忆症患者,由于小说的旨归和艺术追求上的差异(作者的确无意还原真实的历史,他知道,从当代的角度来看,真实的历史本身就是一个矛盾的概念,失去的时光其实永难追回),莫迪亚诺的叙述就显得与前辈迥然不同,他那看似轻描淡写的语言就像起于青萍之末的微风一样轻盈、迷蒙和玄妙(与普鲁斯特叙述风格的繁复、致密与详实几乎相反,莫迪亚诺的叙述是那么简淡、轻灵与迷幻),他的叙述无意捕捉消逝了的具体事物,而是指归于恍兮惚兮的梦幻之境;他的笔触常常在不知不觉间倏忽而又自然地逸出牛顿时间,进入谜一般的爱因斯坦时间(即柏格森所言的“绵延”或当代哲学中的“生命时间”),他的叙述具有一种微妙的质地和魔术般的语感,可以轻而易举地穿越时空,像风一样往返于现在与过去之间。

12

比如:“布满灰尘的桌子中间有一颗几十年前的白色弹子,仿佛一盘台球暂时中断,随时都会接续下去。盖·奥尔洛夫,或者我,或者弗雷迪,或者陪我来的那位神秘的法国女子,或者鲍博,已经俯下身瞄准”;又比如:“我拧灭电灯,但没有马上离开于特的办公室,就这样在黑暗中呆了几秒钟。然后,我打开灯,又把它关上。我第三次开灯再关灯。这唤醒了我心中的某件事:我看见自己在我无法确定的一个时期关了一个房间的灯……”;再比如:“于是,我心里咯噔了一下。从这间屋里看到的景象使我产生了已经领略过无数次的不安和忧虑。这些房屋的正面,这条僻静的街道,这些在暮色中站岗的人影,暗中令我心慌意乱,正如往昔熟悉的一首歌,或一种香水。我确信,过去在同一时刻,我经常呆在这儿窥视,纹丝不动,不做任何动作,甚至不敢开灯。”在这种充满魔力似的叙述中,在这种奇妙的穿越和往返中,作家除了让我们感受到那么一种如在眼前的占领时期屠犹年代的黑暗而又恐怖的特殊气氛,感受到人在无可逃避的历史漩涡与黑洞中的挣扎与陷落,更为主要的当然是,作家让我们看到了那种若即若离若隐若现的谜一样的生命痕迹,这弥足珍贵的依稀的生命痕迹就像水汽(飘荡于两种时空)和光线(射穿了现实与历史)一样稍纵即逝,像过眼烟云一样难以把握,于是,我们终于认识或领略到了存在的莫名和生命的脆弱,终于体会和感受到了那种难以言说的虚幻与感伤。

13

在这部举重若轻别开生面的小说中,到处都可以看见那种往返自如迷幻伤感的叙述和充满想象力的描写。在莫迪亚诺笔下,生命真的就像水汽一样不可触及,真的就像回声一样难以追忆:

“古怪的人。所经之处只留下一团迅即消散的水汽。我和于特经常谈起这些丧失了踪迹的人。他们某一天从虚无中突然涌现,闪过几道光后又回到虚无中去。美貌女王。小白脸。花蝴蝶。他们当中的多数人,即使在生前,也不比永不会凝结的水蒸汽更有质感。于特给我举过一个人的例子,他称此人为海滩人:一生中有四十年在海滩或游泳池边度过,亲切地和避暑者、有钱的闲人聊天。在数千张度假照片的一角或背景中,他身穿游泳衣出现在快活的人群中间,但谁也叫不出他的名字,谁也说不清他为何在那儿。也没有人注意到有一天起他从照片上消失了。我不敢对于特说,但我相信这个海滩人可能就是我。即使我向他承认这件事,他也不会感到惊奇。于特曾一再说,其实我们大家都是海滩人。我引述他的原话:‘沙子只把我们的脚印保留几秒钟’。”(在某种角度上说,“海滩人”是解读莫迪亚诺小说的一把钥匙)

“我相信,在各栋楼房的入口处,仍然回响着天天走过、后来失去踪影的那些人的脚步声。他们所经之处有某种东西继续在颤动,一些越来越微弱的声波,但如果留心,仍然可以接收到。其实,我或许根本不是这位佩德罗·麦克埃沃依,我什么也不是。但仍有一些声波穿过我的全身,时而遥远,时而很强,所有这些在空气中漂荡的弥散的回声凝结以后,便成了我。”

14

到小说的结尾,这种生命的不可知的虚幻所导致的感伤终于达到了疼痛的程度,这种感伤和疼痛比具体的不幸更为不幸,比真实的悲剧更为悲伤,也更为动人心魄更为萦回悠长绵延不绝:

“我不由自主地从衣兜里掏出本想给弗雷迪(主人公在占领时期的伙伴)看的那些照片,其中有盖·奥尔洛夫(弗雷迪当时的女朋友,俄国移民。据说她后来自杀了)还是小姑娘时拍的那一张。我一直没有注意到她在哭泣。从她蹙起的眉头看可以猜到她在哭。一刹那间,思绪把我带到远离这片大西洋礁湖的世界的另一端,那俄罗斯南方的一个海水疗养地。这张照片就是很久以前在那里拍的。黄昏时分,一个小姑娘和母亲从海滩回家。她无缘无故地哭着,她不过想再玩一会儿。她走远了,她已经拐过街角。我们的生命不是和这种孩子的悲伤一样迅速地消逝在夜色中吗?”

也许是想充分展示和说明莫迪亚诺的创作特色与艺术个性,也许是《暗铺街》的语言真的是太有魅力太让人爱不释手,不知不觉间,我已经摘引了太多的原文。不过我坚信,当你在阅读这些文字的时候,也一定会像我一样被深深地迷住的。事实上,我觉得《暗铺街》最感人心魄最吸引我们的地方,或者说这部长篇最悠久深远的艺术魅力,恰恰体现在它那新颖独特另树一帜的语言和语感之中,而且这种语言形式和小说的精神内涵是那样的水乳交融浑然一体。

15

窃以为,《暗铺街》之所以能够拥有如此轻盈迷蒙的叙述质地和如此梦幻般的、轻而易举地击穿了时空的语言张力,之所以能够抵达如此诗意如此微妙的精神境界,一方面,或许是缘于作者的天赋与气质,另一方面,也是由于作者为自己的小说设置了一个巧妙的恰到好处的叙述依据或前提,那就是主人公的“失忆”。

因为“失忆”,作者的叙述才有一个最佳切入点或突破口,叙述的自由和艺术的想像力于是没有了限度。

因为“失忆”,小说的整体叙述才能如此诡谲变幻而又真实可信。

因为“失忆”,生命的虚幻和感伤才能被如此突出。

正是因为从“失忆”出发,莫迪亚诺终于在探索了生命之谜的同时,也创造了文学史上的叙述之魅。

发表于《作家》2015年2期

1.《【叙述大师】48:莫迪亚诺的失忆叙事》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《【叙述大师】48:莫迪亚诺的失忆叙事》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/yule/9966.html