回 顾

10月10日,由饮兰山房、北京华夏传承拍卖有限公司、海霞天地美术馆联合主办的「饮兰山房系列展之老树画画」,在西安市书院门80号海霞天地美术馆拉开帷幕。

画家老树本名刘树勇,其本职工作是中央财经大学文化与传媒学院的一位教授,主要研究方向是视觉评论。「老树画画」是他的微博昵称;在微博上,他有一百多万粉丝。

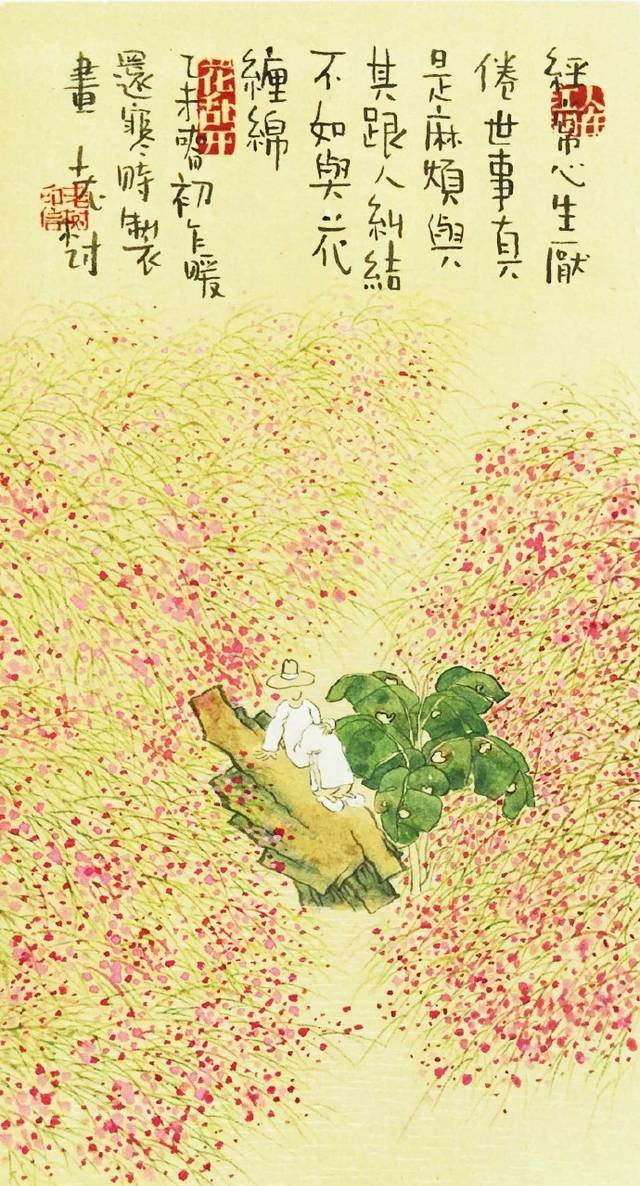

本次展览所展出的作品,多为老树的新作,有一百余幅。老树的画,总是寥寥数笔,传统的古典山水背景,一个或几个民国范儿的长衫男子,在尘俗里,在山水间,活泼生动,自由自在,一切都是慢慢的、闲闲的样子。更妙的是,与画相配的还有一首首率性幽默的打油诗。有网友赞:「画这画的人,心在天上游荡呢!」

回 顾

10月10日,由饮兰山房、北京华夏传承拍卖有限公司、海霞天地美术馆联合主办的「饮兰山房系列展之老树画画」,在西安市书院门80号海霞天地美术馆拉开帷幕。

画家老树本名刘树勇,其本职工作是中央财经大学文化与传媒学院的一位教授,主要研究方向是视觉评论。「老树画画」是他的微博昵称;在微博上,他有一百多万粉丝。

本次展览所展出的作品,多为老树的新作,有一百余幅。老树的画,总是寥寥数笔,传统的古典山水背景,一个或几个民国范儿的长衫男子,在尘俗里,在山水间,活泼生动,自由自在,一切都是慢慢的、闲闲的样子。更妙的是,与画相配的还有一首首率性幽默的打油诗。有网友赞:「画这画的人,心在天上游荡呢!」

展览前言

展览前言

画画的老树他是谁?山东汉子,大学教授,本名刘树勇,长于视觉评论,在摄影界很有些名头。但老树爱画画,人们爱看老树画画。

老树笔下有个男子,五官不清,戴礼帽,穿长衫,举手投足尽见民国范儿。这长衫男子, 一会儿树下独坐,一会儿花旁独立,一会儿山间独行,一会儿小屋独酌,他在尘俗里,他在山水间;尘俗里活泼生动,山水间自由自在,一切都是慢慢的、闲闲的样子,简静,明朗。

有趣得紧,是画上的诗。一字,一句,字字句句,那么组合了排列了,天真自然,又清闲幽默,要明清月色有明清月色,要人间烟火有人间烟火,朵朵都是开在心中的花。对着这花,或低眉,或微笑,或沉吟,能慰心,能养气,能和神,开门看雨,闭户吃茶,都好得很。

观老树的画,有时恍惚,辨不清,是在赏画呢,是在品诗呢?何必辨那么真?诗是无形画,画是有形诗。画中诗,诗中画,皆境也。我们入得此境,见到自己。那个自己呀,奔波在俗世热闹里,终日不得闲,但又心心念念想扛着花去白云深处,吃茶,饮酒,通达,酣畅,得岁月静好的安详。

这是老树的力量。

他拈一管笔,染几滴墨,一个悠然闲适的桃花源就出来了。所有风尘仆仆的人都可以进去坐坐,松口气,歇一歇,做做梦。在那儿,见着天地间随意流动的大河小溪,见着自然界随性生长的草草木木,又见着天空悠悠荡荡地飘着的白云,再焦躁的心都会干净,洒脱,闲淡,又意趣生动,滋味饱满。

这也是艺术的力量。

「活在这个世界上,艺术是唯一让我们内心柔软的东西。」老树说。

生活亦是一种艺术。生活的艺术,即艺术地生活。关切现实又洞明人生,深情地爱,快意地活,在天地光阴里自在地开自己的花。

〔文│慕容莲生〕

老树:我支个场子,大家在里面泻泻火

老树:我支个场子,大家在里面泻泻火

姓刘的人多,“老刘”没什么辨识度,中央财经大学的老师刘树勇,大概20年前开始被学生称为“老树”。

2011年7月,老树开始在微博上发布自己画的画。那时“7·23”动车事件发生不久,老树发了最初的几条微博。比如:“在这深渊一般的黑夜,罹难的同胞们,一路走好!!!”配着一幅小画,一个没有五官的长衫男人站在岩石上头,双手捧着油灯,灯罩里豆大的火苗是画面上难得的亮色。

从此,诗文搭配小画,成了老树画画的固定格式,不定时在微博发布。

老树的画内容多样:花花草草,自然景观,有趋近于水墨画的,也有更像工笔的,但画中人最惹人注目:这位长衫客,有时戴顶帽子,通常形单影只,“一会儿站在这里,一会儿躺在那里,一会儿看花一会儿吃茶”。

配画的打油诗经常是亮点,也往往比画画费劲得多,老树想让读者都能看懂。“有时候”系列里,一首打油诗写道:“有时特别伤感,感觉真是可怜。自己啥都木有,别人那么有钱。”另一首:“有时心情糟糕,真想死掉拉倒。折腾半天睡去,醒来不想死了。”

这些讲平凡人心理、带着自嘲的句子引人发噱又招人感悟。但是老树没想到,它们会那么受欢迎。

老树画画,最早的动机,其实是想要逃避现实。他想活在属于自己的世界中,“回到一个与现实无关的狭窄的甚至是阴暗的个人世界当中去”。

老树没想过,自己会因为画画成为“网红”。到2015年8月上旬,他的微博还没加V,关注者已经超过97万。2015年春晚,莫文蔚唱《当你老了》时,老树的画作为背景出现在大屏幕上:长衫客一时扛着一支姹紫嫣红的花,一时坐在床头想念爱人,还难得地出现了一对情侣并肩而行的背影。

2015年7月,老树的画作及“答客问”结集,出版了《在江湖》一书。

在画里赶紧呼吸一下

老树的正式职业是中央财经大学艺术系主任。自1983年7月被分配到中央财经大学,他在那里工作了32年。

办公室是大学的一间地下室,位置不太引人注意。屋内有股阴凉气息,到处散放着书、版画、油画、摄影器材,以及堆放着纸张、毛笔、印章的工作台。

在地下工作,老树有时会混淆时间,把晚上八点当成下午五点。如果转天没课,他可能会在半夜爬起来画画,再接茬睡觉。在课堂上讲“竹林七贤”时,他说:“是八贤,其中有我。”

微博留言里不全是对老树的赞美。他曾试着在传统的国画里添点现代的东西,比如火车、潜水艇和飞碟,显得有些“穿越”。其中一幅,两个长衫客望着一列火车隆隆开过,有人在底下留言:那火车头画得像什么?烟囱那么长?山洞那么小?铁轨立起来了还是太宽了?两个白衣人浮在空中?基本的空间感,基本的比例尺度都没有……老树哭笑不得。

突然成为微博红人,老树觉得自己的生活乱了。他有时左右为难:“有些东西你不应对还不行,人家就更有得说了,你成名了、牛×了,问什么问题你也不搭理我。”实在“不爽”时,他几乎想关掉微博。

另一些时候,他觉得自己的追捧者可怜,“按理说,每个人心里都有一种丰富的画,不会说我弄得这么简陋的东西,就那么追随。我觉得很可怜,国人内心里没东西”。

有时他也理解他们的心情,他画出了大部分人的焦虑。画中频频出现的篱笆、野花、村廓等乡野气息,也让观者获得了喘息的机会。

他也慢慢体会到了微博分享的好处:“大家都很忙、很累地上班,到了傍晚看看我的微博,不管是模仿也好,或者有感而发也好,说的好听的、不好听的,都挺好。反正我支了一个场子,大家在里面泻泻火。”

离开那么一点点又不至于离得很远

1962年,老树出生在山东潍坊。少年时,他“在心里就是个局外人”。爸妈不在家时,他会于暮色苍茫中“坐墙头上面对着暮色中无边无际的玉米地吹口琴”。

那时他只知道齐白石和徐渭两位画家,且各自仅见过一幅画。齐白石的画是他家铁皮暖壶上印着的《红叶秋蝉》,墨笔画枝干,朱砂画秋蝉,画得精良。这个暖壶用了小二十年,直到生锈烂掉。徐渭则出现在一本1950年代的《中国青年》杂志封底,画家骑着毛驴,十分写意。

1960、1970年代全国流行的忆苦思甜和大批判的展览,也令老树颇为迷恋。这是他最早看过的展览,“数量规模都很大,隔三差五就展一个”,村里的孙画匠为这些展览画宣传画,可以不用去参加农业劳动,老树经常跑去看。

1979年老树上了南开大学,有机会到天津艺术博物馆看黄宾虹、齐白石、徐悲鸿的画展。一看就傻了,“几乎顿时就想画画了”,很快开始自学、临摹,向名师请教。

大学给他留下的另一种财富,是中文系里老先生们的言传身教。老树入学那年,大家顾随的弟子、当时定居加拿大的叶嘉莹,刚获得中国教育部的批准,每年定期回国授课。

在老树的印象里,叶嘉莹讲课时旁若无人,“自个儿在台上溜达,一会儿哭一会儿笑”,讲到动人之处就潸然泪下。在老树眼中,叶嘉莹“已经活进古代里去了”。

另一位给老树带来重要影响的前辈,是作家汪曾祺。汪曾祺的小说给老树带来的阅读体验跟当时流行的“伤痕文学”迥异,“超越红尘的感觉,完全沉浸在自己的世界,把过去的东西写得那么美好”。

他想写关于汪曾祺的毕业论文,可惜当时汪曾祺没名气,连教当代文学的老师都不知道他,没办法指导。老树干脆直接找到汪曾祺。他坐在汪曾祺对面,好像在听唐宋传奇。

再大的事,在汪曾祺笔下都是清风微雨,这种淡泊平易令老树颇为叹服,“他在生活里哪怕万般不如意,只要有一点好的,他就会觉得那点好足以支持他在万般不如意里活下去”。

老树渐渐希望在自己的画里也注入汪曾祺那样的超脱感:“我喜欢那种在生活里,但经常离开那么一点点,又不至于离得很远的感觉。”

波西米亚生活让人失望

青年教师老树过上了理想的生活,1986年却突然失去了画画的热情。此前几年,他的画技已经相当不错,却陷入了瓶颈,“画谁像谁,可就是不像是自己的画儿。”

真正下定决心停止画画,还是因为生计,画画既没希望,又花钱,“你得挣钱准备养孩子”。1990年老树工资不到200元。一台雪花冰箱2200元,要买,还需要200多元的冰箱票。买到,再自己蹬着三轮,从北京劲松的工厂拉回家。

1992年,老树开始做书,赶上了图书市场的黄金年代。据他回忆,当时做书的效益相当不错,一本书说不定可以挣几千万。老树做的书都很畅销,他甚至有过提着整袋现金出远门,坐在这袋子上吃饭的经历。那时,许多书能够发行一百万册,“发行十几万二十万,那就不叫书”。

1993年,应《号外》杂志的约请,他去圆明园的画家村待了三个月。原本的设想是,做一组专题,聚焦艺术人物,包括戏剧界的牟森、孟京辉,音乐界的何勇、窦唯,以及做纪录片的吴文光等人。

一开始,老树为那种“没有人管,没有单位,想睡到几点就几点”的自由而激动,但没几天就对“波希米亚生活方式”失去了信心。有些画家“一见面整天就是吃喝嫖赌”,与“竹林七贤”那种全生避害的策略性放浪形骸全然不同。还有画家把沉在圆明园湖里的雕刻残片挖出来,拉回家去。

老树不齿,“人不能这么活,我希望很诚恳认真地活着”,他最终选择做旁观者,专题也没做成。

2005年,做书不再赚钱,老树关掉了图书公司,很快重新开始画画。

2007年,老树的父亲查出胃癌,进了医院。《在江湖》一书中,他回忆道:“知道这件事后,心里特别乱,什么也做不下去,睡不着觉,就找出过去用过的笔墨旧纸来画几张画,权当是解闷消遣。”

在苦闷中他又寻回了过去对画画的热情,画男人长衫、女人旗袍的形象,“一发不可收,天天晚上就是画,一画就画到天亮”。几天后,父亲出院。他再翻翻那些画,看到自己创作出来的长衫客的形象,觉得有意思。

人活一辈子是怎么一回事

从开始学画,老树就想过当画家,二十年来,他东一头西一头,做过电影批评、设计、出版,写了一本书法专著,还做过摄影研究,但虚无感一直持续萦绕着他。早上醒来,他有时候会躺床上想半天:人生太没意思,为什么要瞎忙活?

虚无感的一个来源是非正常死亡。他的一个表弟在一家水泥厂工作,球磨机坏了,钻进去修理,旁人不知情,把闸合上,机器启动,表弟在里面连米粒大的骨头都没剩下。一位中学同学,因为没考上大学,跑到山里用一根绳子上吊身亡。

小时候,他问过好几个人,都有类似的经验,在小学、初中阶段开始意识到人将来会死,有时候恐惧一年都拔不出来。“既然人将来是要死的,我现在活着干吗呢?”后来,母亲突然去世,尽管他那时岁数已经不小,有了足够的阅历,但仍然长时间陷于悲恸。

27岁时,老树突然想去拍摄北京的火葬场和墓地以及丧事,那时,他通过相机看到了许多生者、死者的脸,开始认真思考:“人活一辈子是怎么一回子事儿。”

现在的老树说自己已经不再恐惧,反倒觉得死就是一个解脱。他举出庄子的例子,老婆去世,击缶而歌,终于获得了解脱。

他明白过来,生命短暂,人的活法无非两种:一种是,赶紧享受,穷奢极欲,吃喝嫖赌;还有一种,既然是要死的,瞎折腾没用,就很淡泊,粗茶淡饭。老树不把死亡看做一种终结,而是人思考“活着”的出发点和契机。

“功名利禄、得失,值得让你那么龇牙瞪眼去争吗?不就是那点破事吗?”他淡淡地说。

微博上的诗画,成了他表达虚无感的一个通道,“偶尔装一装很超脱的样子”。他有时自嘲,偶尔“很夸张地堕落一下”,比如在画里呈现的一条大底裤,关门看毛片,或者阅读《金瓶梅》。

1.《老树:人活一辈子是怎么一回事》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《老树:人活一辈子是怎么一回事》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/fangchan/1603.html