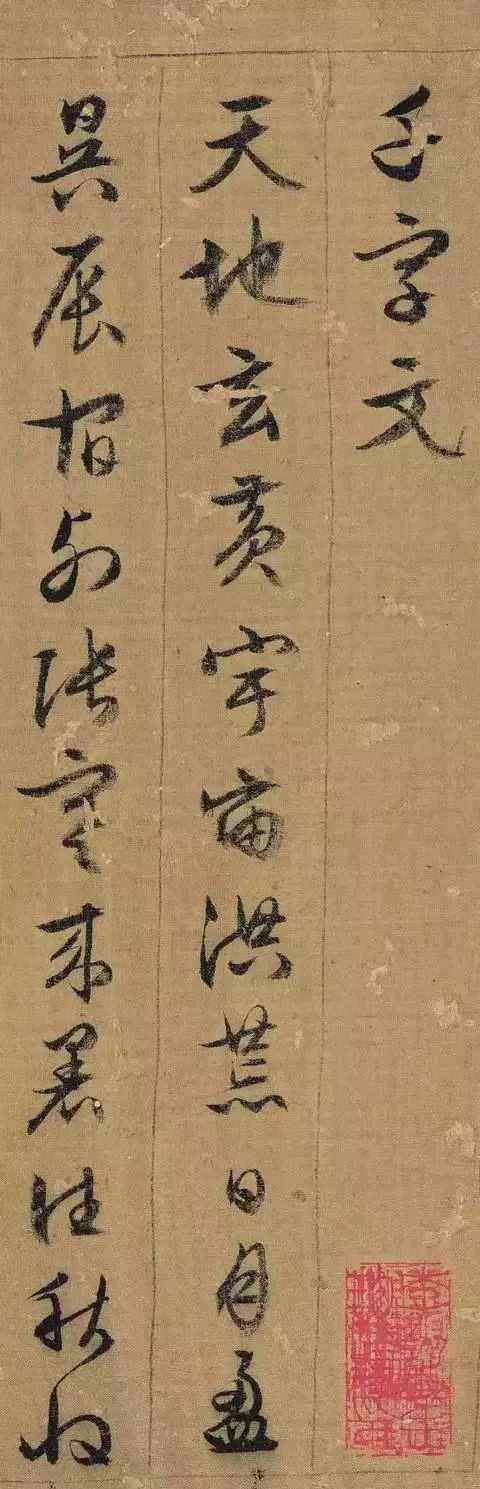

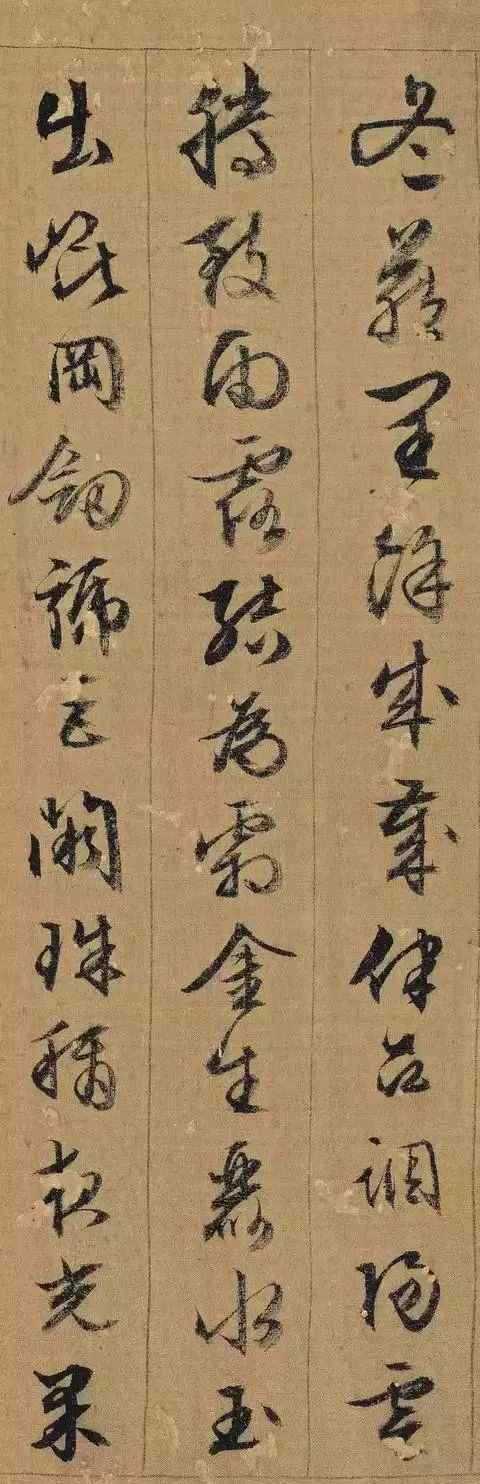

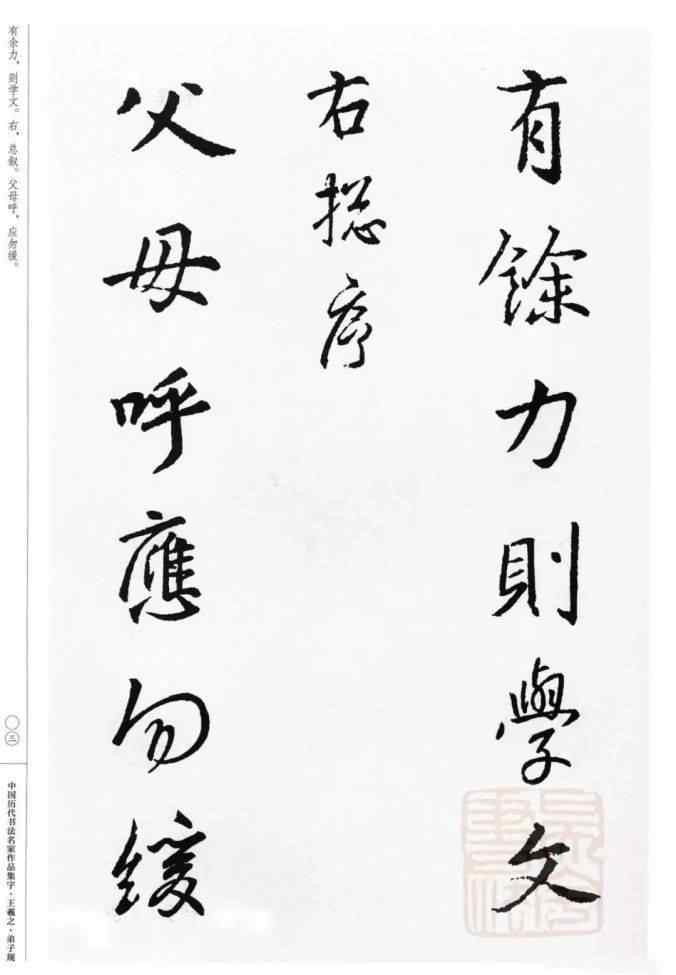

《元·杨维桢行书·元·和诗集》

杨伟真的铁芯和沙锥

古宫

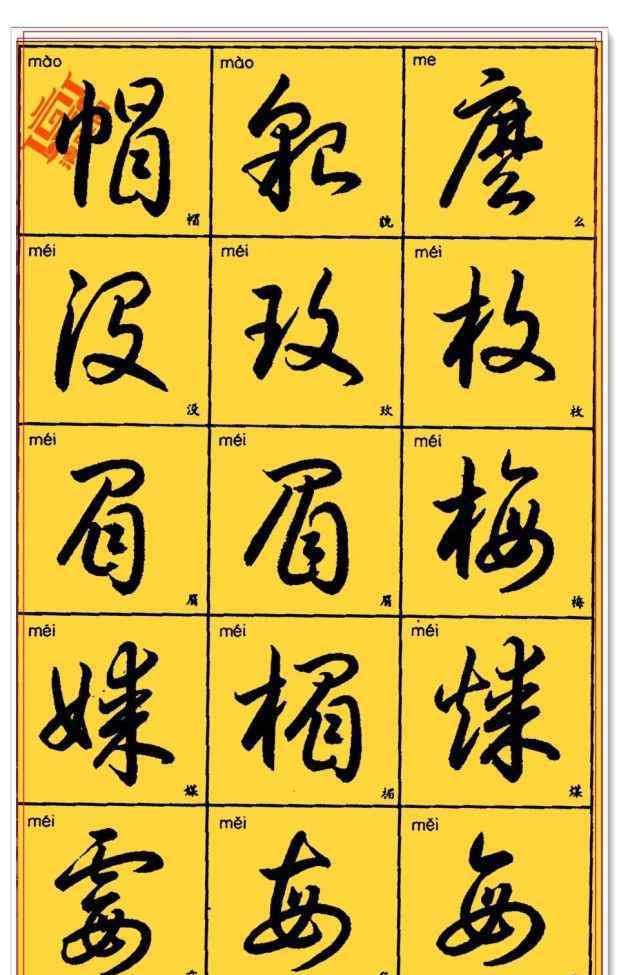

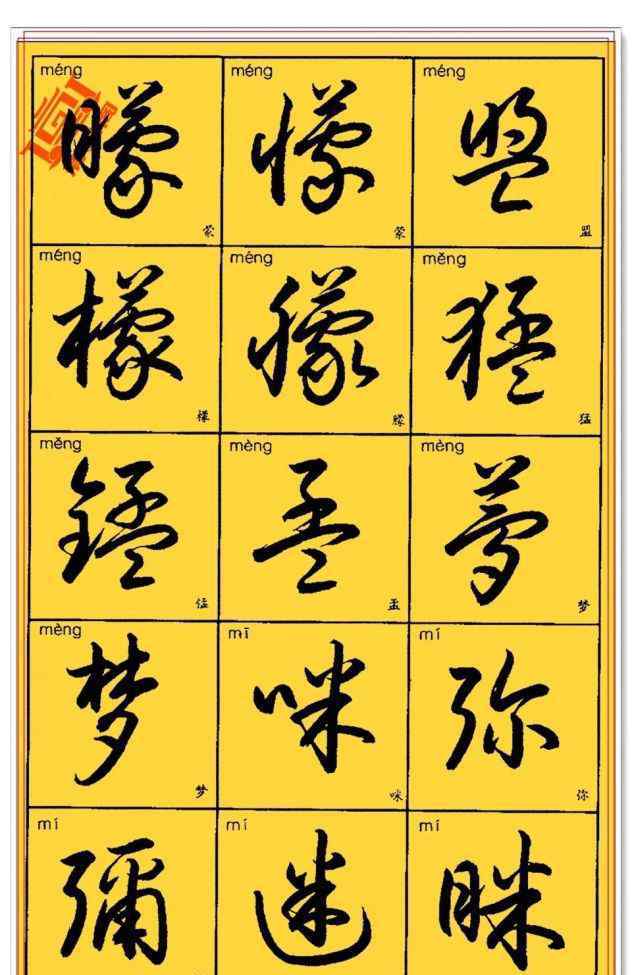

钢笔是书房的第一工具,是书法点画魅力的源泉。两千多年来,人们在制笔、选笔、握笔、运笔等方面形成了一套完整的经验。历代书法家都非常重视毛笔的选择。元代人孔齐说:“凡学书法者,必用好墨、砚、纸、笔。笔墨尤为重要。笔不好就不好。如果用久了,书法笔势就废了,不如前一天。”古代很多好的作家都很熟悉毛笔制作,甚至亲自指导作家调整工艺,提高制作水平。

唐宋时期的制笔中心位于安徽宣州,以诸葛笔为代表。南宋以后,由于战争等原因,宣州制笔业衰落。元代,浙江湖州崛起为新的制笔中心。冯英科的笔,加上赵孟頫的字和钱选的画,被称为“吴兴三绝”。按照张说的。

宋末徐辛卿的笔在士绅中颇有名气。玉溪尚书以许之法授冯英科,赐之日系一管。如果他不同意,他就分了,如果他再做,就跟法律一样了。宋龚雪是俞希的儿子,所以用这种方法把他送给了陆英。冯和陆同名,其实就在这里。

可以说是赵孟頫的舅舅造了冯英科,赵孟頫造了陆英。在两位著名制笔家陆锋的带领下,湖州的制笔技艺得到了迅速提高,先后形成了许多制笔世家,拥有全国最高的员工数量和技术水平。户部地位确立于元代。元末明初,人们在总结元代湖笔的情况时写道:“陆锋为先...后来,文生和杨胜擅长种田,现在村里有后代...申生兄弟很懒。去吧,生完孩子更是如此。”提到了冯、陆、文、杨、沈、石等许多著名的笔系。

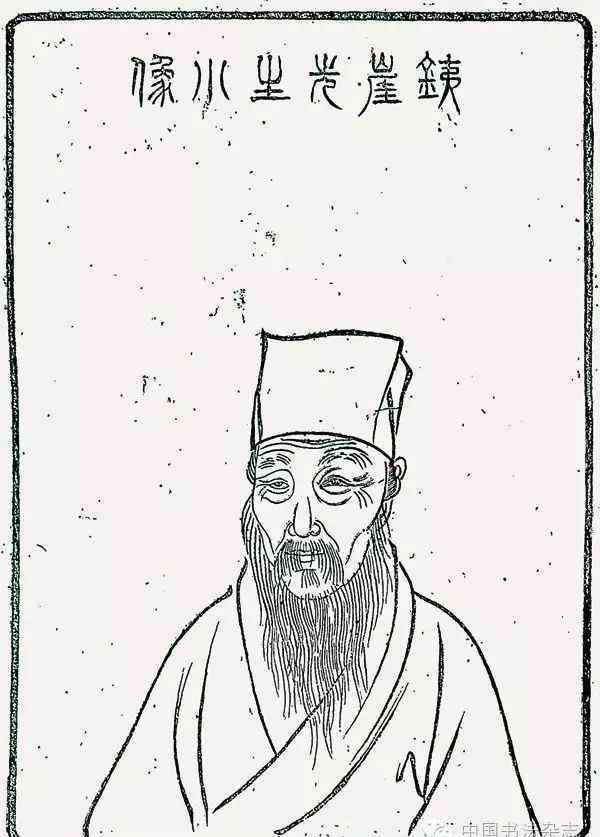

杨伟真小雕像

赵孟頫的书法风格在元代影响很大,朝廷和民间都学习了他的书法。赵孟頫去世的时候,27岁的杨伟真还在诸暨铁崖山苦读,没有机会见到前辈。但他最早的墨迹名为《王乔渔歌图册》,写于四十岁之前,字如赵孟頫,笔颇肥。至于他后来的文笔,他转向了宽广的风格和鲜明的个性,原因之一与他使用的特殊毛笔有关。

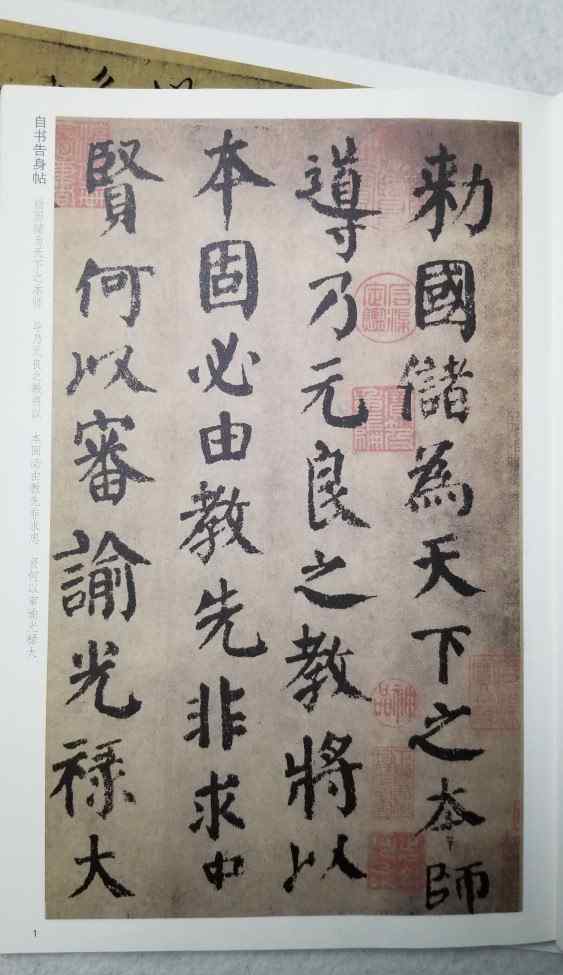

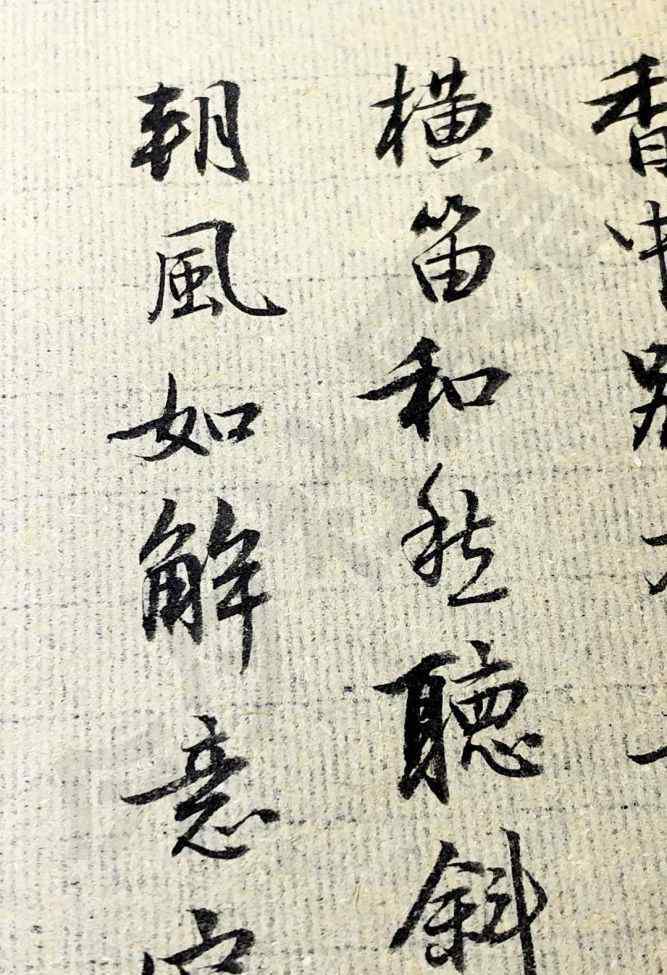

辽宁省博物馆藏《杨维桢元代行书竹溪草堂记》

元·杨维桢行书竹溪草堂札记

杨伟真晚年有个习惯。他经常在书法签名时写上画家的名字和毛笔的名字,如:

《倪瓒西山春岚图》:试沧州宣老温老瑛。

《小游仙诗序》:试株洲亭旧暖笔。

《论医帖》:云里可以有快测、老温、新装帧芯的书。

《给萧声序以装饰》:云剑曹轩馆核心灵动书一试。

草书诗评选登:云剑曹轩亭张奎词霸傅贵合订本《铁英》试刊。

李希泰六帖后记:云剑曹轩馆试录老陆铁英的书。

《杨铁崖诗帖》:现任老人读翟逸试用新做的《铁心英书》。

鲁《笔主》画沙锥序:云间朱颊楼试画沙锥。

《胡月玄寂》:云间朱颊楼旧地画沙锥书一试。

游序:试鲁在台的枣心书法。

《干山志》:老鲁勒莫书的一次审判。

后记赵孟頫、王觉宣札:试沈先生《卷素斋乐墨》。

从上面的例子可以看出,杨维珍常用的笔有铁心英、沙画锥、枣心笔、乐墨,其中铁心英是使用频率最高的一种。

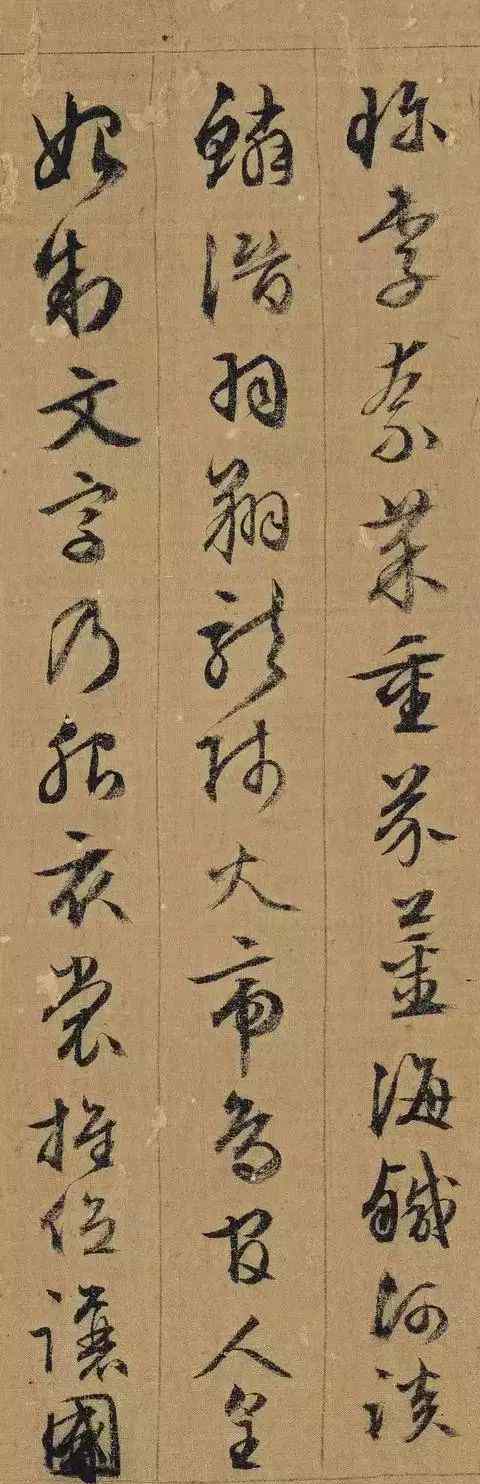

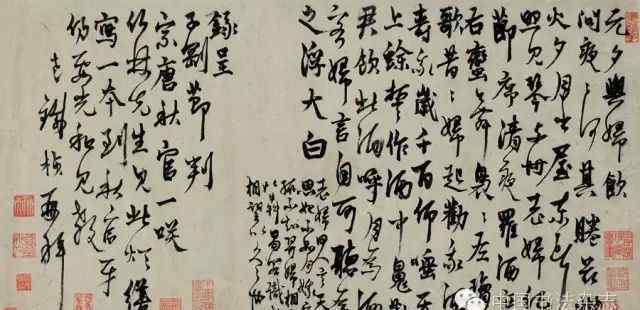

故宫博物院藏《元·杨维桢行书·申生乐府序》

《元·杨维桢行书·神声乐府序》

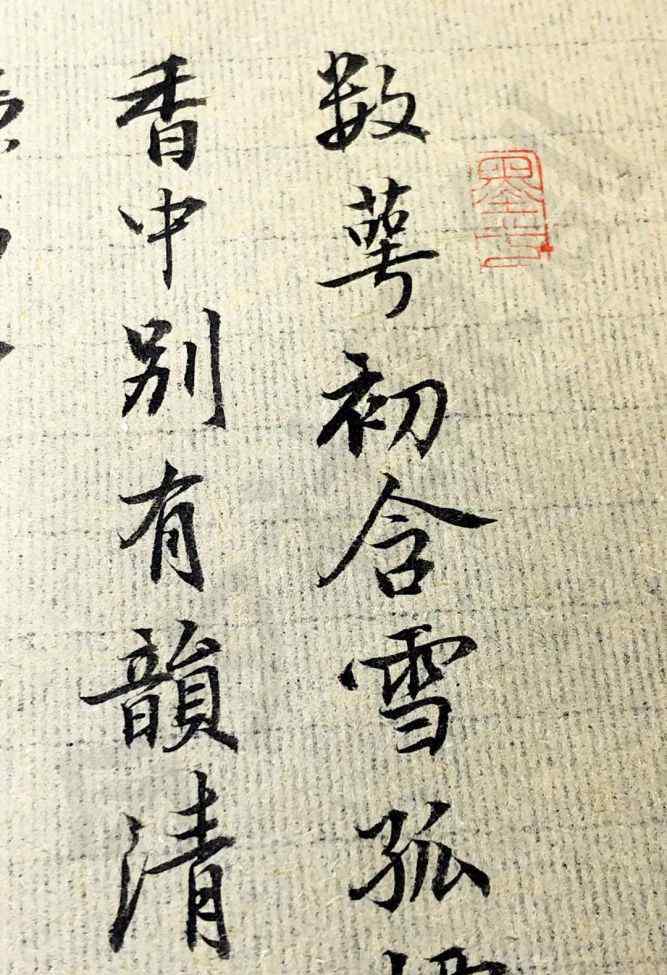

2014年5月1日,杨维桢写《赠刘序》,其中有《铁心应》的详细记载:

子涵为笔写《瀛川》,瀛摩贵在中山度过。在汉制中,皇帝用兔子做笔。蒙恬以鹿毛为柱,羊毛为被。欧阳通以貉毛为主,披着兔毛,这时才知道瑛不仅比兔子还贵。玄州诸葛传二等,贵人刘公权求之,其子曰:学士能书,汝当留此笔;不,请归还它。事实上,如果退回来,会用常规笔处理。那些高尚的人没有正确的军队是无法使用的...亭子里那些善于被点名的人,早就有了。对他的孙子来说,他叫桂英。常以丰狐毫或麝毛,必作遗我,亦称铁心瑛。要用它,要强大有力,要圆善,要放弃它的体系,和它一起工作,你写不出来。所以,聪明的核心,难得,人不能用也。

这段话有几个意思:第一,古代法制有柱子有被子,中山兔毛贵。初唐时,欧阳统用狐狸毛做柱子,兔毛做披风,也很贵;二是唐代著名制笔家诸葛的笔分二等,贵族笔按古法制作,晚唐名家如刘公权不能用;第三,湖州钢笔大师陆桂英“常用狐狸的细毛或麝的毛来作我的遗赠,又叫铁石史铁信英”,可见“铁信英”是杨维桢专用的钢笔,目前人们还不能使用。

吉林省博物馆藏元杨维桢行书跋张羽

据朱友洲博士研究,东晋至唐代的主流制笔手法是挂心帖法,以鸡距笔为典型例:笔头中央以硬毛为柱,根部用麻纸或丝绸紧紧包裹,外侧覆毛。带心的笔,正面短,储墨少,笔性强,适合写小字,不适合大面积压。就像唐代刘公权评论的那样,“毫管虽然很好,但是前端太短,很疼”。为了适应汉字书写的需要,唐三卓笔开始兴起。“三拙”一词最早见于唐代李的《笔法》。他说:“大小、硬度、长短还是纸张,三足即各人好。”“纸丝心”是有意笔,而“三卓”是新无意笔。三卓笔不再包裹笔芯,用较短的毛线支撑笔的形状,解放了笔杆,使毛笔被压到底,大大增加了储墨量和书写范围。中唐时期,颜真卿写了大约三寸的“巴古字”,恐怕是无意中写的。到了宋朝,黄庭坚、米芾和宋高宗都可以写直径五六英寸的汉字。

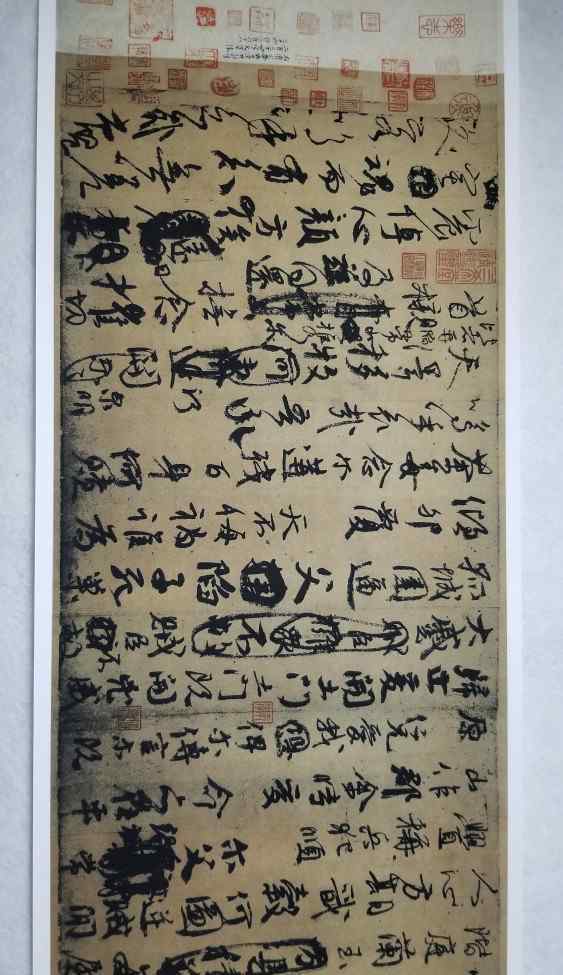

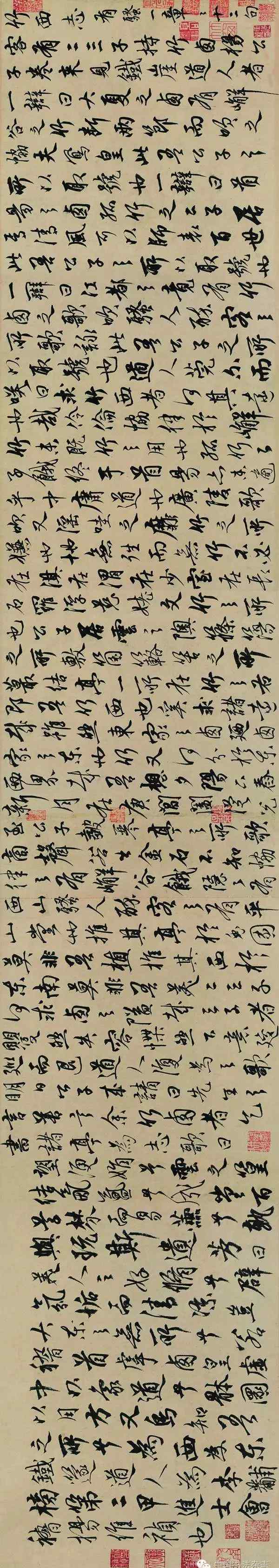

元代杨维桢草书,真镜祖集,上海博物馆藏

南宋杨万里有句诗说:“古有鸡远方称宣城,近日墨池称毗陵。我不知道谁喜欢柔软和懦弱,但茅颖今天只是柔软。书面政治家掌握一千种命运,运河不能随人转向……”这反映了古代方法和新方法的明显差异。有意笔硬,压不到底,无意笔可以压到底。即使是兔毛做的,无意之笔也明显比有意之笔柔软很多。这种变化是历史发展的需要。自南宋以来,无意散笔逐渐成为市场的主流,直到完全取代有意笔。

到了元代,使用心笔的人越来越少,包装纸的方法逐渐退出历史舞台。元人夸赞湖州书法家杨日新曰:“江淮书家千余人,吾知其一。离三卓洋的鸡距是新的,不是第二也是第一”,说明此时鸡距笔还没有消失。钢笔大师鲁·为杨维桢作了《铁心英》。根据上面的描述,“难得人得,人不能用”,这绝对不是元代主流的三卓笔,而是一种按古法制作的意向性笔。特别是以坚硬的“狐毛或麝毛胡须”为柱,柔软的兔毛为披肩,有柱有披肩。这就是鸡距笔的做法。

这段话有两条值得注意的信息。第一,“铁心英”的制作工艺起源于欧阳通。欧阳通是初唐著名书法家欧阳询的儿子,擅长楷书,学了他父亲的方法,学得很快。他和父亲一起被称为“欧阳字号”。欧阳询楷书在元代影响很大。杨维桢的朋友张宇、倪瓒、张深都学过欧洲风格,但他们学的是大欧洲。杨维桢全身心投入欧洲,线条强烈,结构陡峭,从他的楷书《周商卿墓志铭》中可以看得很清楚。欧阳通用的毛笔是特制的。梁《笔史》中的“麝毛、貉毛”一文说:“的意思是,麝毛一管,书40本,貉毛80根。”叶超《昭哉》:“欧阳通的笔,以貉毛为心,披秋兔毛。”“杨维桢不仅在楷书上学习欧阳统,还在毛笔上模仿欧阳统。所以《芯影》绝不是从虎皮中随意挑选出来的,而是根据杨伟真自己的要求特制的钢笔。第二,“铁心英”这个名字是为杨伟真量身定做的。“应”指笔尖,“茅颖”指毛笔。一方面,“铁芯”指的是有心的笔,笔的心像铁一样硬;另一方面,与杨伟真的“铁石心肠”合拍。杨伟真性格刻板。比如他坚持要嫁给病入膏肓的钱,坚持恳求百姓割盐课。虽然他的性格让他在官场上吃了苦头,但他仍然坚持了一辈子的节日。他有许多带有“铁”字的别称,如“铁崖任山”、“铁堤道人”、“铁关道人”、“铁龙道人”、“铁石”、“老铁”、“铁崖”、“铁宪”等。,都用“铁”作为自我比喻,强调自己的心像倔强的铁一样坚强。因此,明代张《后蜀铁崖先生传》说:“恒数不脱‘铁’字。虽然各有各的道理,但不是和胸中凶的人差不多吗?”

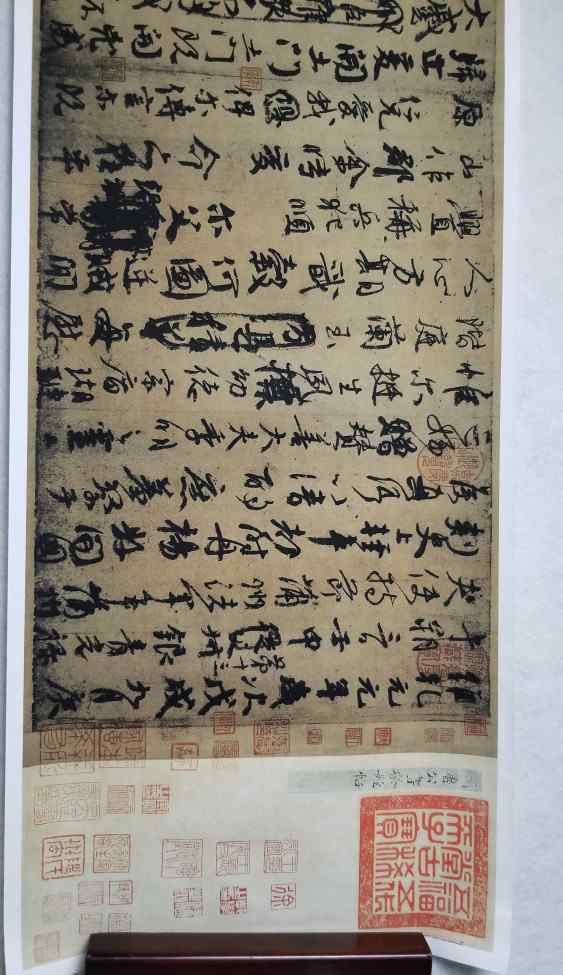

袁杨维桢草书后记龚开君骨图册日本大阪艺苑

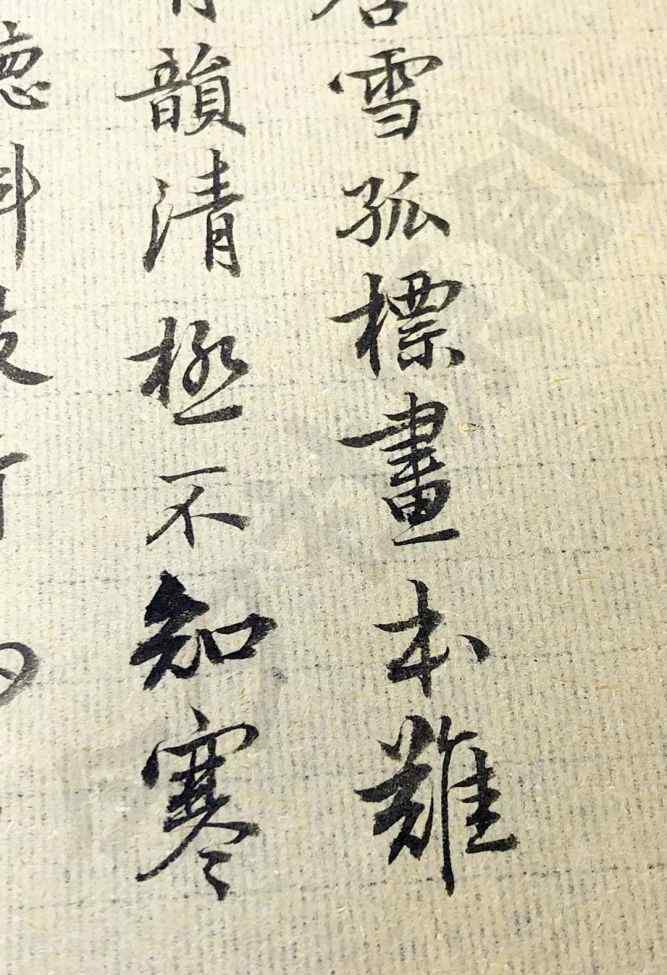

我们来看看杨伟真用“铁心英”写的两个墨迹。一个是《论医帖》,26年4月1日出版。这个帖子里只有一句话:“医学也有君主之道吗?”鱼雨:去医疗国家。“这意味着最好的医生是治愈国家。这是儒家一贯的思想。出自《国语·于今8》:“孔子曰:医报国乎?可以:先去医国,再去病号,固体医官。”唐代名医孙思邈也说:“古之善是医,国之医,中医之医,医之医。“杨伟真为什么会写这种无脑的言论?从第一行右下角的一个断笔切来看,《论医帖》应该是一篇稿子的最后几行。这份手稿是写给一个没有天赋但擅长黄绮的抄写员的。在杨维桢的诗集里,他曾为天台裕印石写过类似的文章。不知道是不是有关系。签名是“能不能在云里来个快,试试旧的,暖的,新的领带芯灵动的书”。《论医帖》薄而硬,力度感强,笔尖用力压纸。

元·杨维桢行书中的医帖

另一本是《赠饰萧声序》,写于26年6月。王的旧藏品在2010年北京瀚海春季拍卖会上售出。文悦:

礼品装饰萧声秀序。松枝油漆工,不用担心。如果一个阶层在困难时期放弃了自己的事业,转而从事其他的词作,要保住天下的事业是不容易的。对于每一个仆人,你都可以跟小米借钱,因为闵说:唐的秘书省,六十里有七个官员,其中有六个装修工。后来知道了过去的产业,又有鲁来养官;今天的产业在城市,它向他迁移。世界的变化也可以说明这一点。其他工人都迁移,但虽然饿着肚子,却不迁移,造福行业,也有喜欢我这位先生固贫的。时间平了,医生恢复文艺工作,那行业就复兴了,愁吃不给!士大夫的文学作品与他们的沉浮有关,如果表现出他们行业的震动,那么我们的路就不会充满丈夫!18岁的他在丙午和夏去吉尔吉斯斯坦,他会搂着老人杨真,在云端里尝试草玄阁里的核心灵动之书。

这篇文章不在杨的选集里。记录了元末松江装帧业由盛转衰的真实情况,歌颂了萧显始终不渝的坚持。这是元朝统治松江地区的最后一年。松江府和嘉定府一直在朱元璋亲王的控制之下。徐达大军正在围攻张士诚最后的堡垒平江。杨维桢已经看清了历史的方向:“时代平了,博士学者就复学”。此件也是小字行书,线条强烈,启闭笔精致,符合上述“刚强有力,圆润善任”的特点。

另外三部作品,都是铁心英写的,没有传世,只是书画描写,但都是题字、题字、诗词等小字作品。所以可以确认,写的“铁心英”字不算太大,适合写小字。

袁杨维桢行书跋商山四豪图

关于“画沙锥”,请见明洪武二年杨维桢《鲁笔主画沙锥序》:

吴兴芦笙,才华横溢,却藏在笔端。是钟石·桂英...而那些制作精华的人把它的名字标为“画沙锥”。它锋利、圆润、富有活力,可以与谷玮媲美。我更喜欢用我的钢笔,所以我经常用它。呼唤我的心和手,我的书也会随之前进。桂英也是自贵的,尽管这是形势所要求的,无法获得。不要自作多情,说:富能先生,谁不去取铁血历史。宣州知诸葛云:刘会写书。如果他留着我的笔,如果他没有,他会还的。事实上,如果归还的话。感叹:没有右军为什么要用我的笔?桂英想利用我作为合适的军队。珍惜到老,本书今不过山通野史,贵锥之功,不能用来造福天下,充当愿锥。

从上面的描述来看,《画沙锥》类似于《铁心应》,也是按照古代方法制作的短锋硬笔,刘公权用不了。“桂英要用我当右军”并不是杨维桢自诩书法可以是右军,而是他可以用王右军的笔。可见“画沙锥”极其坚硬,不是元代常见的钢笔。

元·杨维桢行书跋黄·九珠峰台北故宫博物院藏

毛笔的名字“画沙锥”来源于“用锥画沙”的典故。唐朝时,褚遂良《论书》中说:“以笔为锥画沙,如印印泥。”锥和海豹是硬物,沙和泥是软物。毛笔虽软,但要写得有硬感,要穿透纸的背面。相传楚绥良曾将此法传至吕彦远。陆彦远的话在《张长史笔法十二义》中转述,被传为颜真卿:“当我在江道上遇到沙子的时候,读起来既安静又愉快。甚至是李锋写的,又强又险,又亮又美。从那以后,我学会了用圆锥形的笔来画沙子,这样它就隐藏了前面,画得很平静。”书法上“画沙锥”是线条淡定深邃,而“画沙锥”命名毛笔是笔芯硬如锥。

在我写这篇文章的同一年,杨伟真用“画沙锥”写了《胡月·玄寂》。这是一篇有章有草意思的稿子,和萧声的《论医帖》和《礼品装饰概论》有类似的线条特点。这部作品被记录在《穆延斋书画鉴赏笔记》和《成化一堂书画目录》中,现藏于日本。。这篇文章是杨维桢为贫穷好学的年轻儒生恒力写的。载于《杨铁崖选集》第一卷。但是文字和墨书有很多区别。从这篇文章可以看出,恒力是江阴人,生活在上海,远离军人的灾难,以务农、捕鱼为业,坚持自己的扶贫抱负。墨书上说:“于方舟黄龙浦到海,必经其门,过必过于玉轩。如果学校经典区分书画,他会要求自己的脸,记住它。”黄龙铺,又名黄浦江、申江泉,相传为战国时期沈骏黄邪疏浚的人工河道,将青浦与昆山交界处的淀山湖水引至吴淞口。杨维桢多次航行黄龙浦,与沿海的乡绅和学者交了许多朋友。在卷末,他说:“最近的奇书离东方很远,他可以抄张。”俞孟静和陈文东都是松江的青年才俊,游历于杨维桢。余孟静被杨维桢认为是“远胜文东的奇书”,也称赞他。可惜因为死得早,名声不如陈文东。

台北故宫博物院藏袁杨维桢行书《夕节堂诗册》

除了铁芯和沙锥画,杨伟真还用了两种笔:枣核和音乐墨。不是古代法制笔,是元代常见的散卓笔。枣心笔诞生于北宋,属于无心笔,是一种以枣心为形的松卓笔。《谷口铭》记载,苏东坡虽然坚持古法造诸葛笔,不喜新枣笔,但枣笔的流行是大势所趋。据黄庭坚说,“南阳张友祖喜欢用郎岐的枣心来散卓,能作细而有力的字……笔粗而能写小楷,也难作……如今所有的作家都像毛伟一样,作粗而不细的枣笔,可作细书,行云流水,不断其锋”,可见枣心笔主要是用来写小字的。元代人孔琦解释说:“有所谓枣心者,用兔毛,用黄绢线缠一半,以其形为枣心。”枣心笔的根部用线束扎紧,所以笔根细,肚子粗,类似枣心。元代王允形容为“圆如枣心,尖如蒴果,更直”。因为兔毛和狼毛都不是很长,枣心笔不大。不过作为一只散漫的笔,它的笔能压到根部,所以也能写出有点粗的字。南宋赵《论书法》云:“行草宜用作者以枣心。但是这支笔一定要在前面,一定要用,笔尖要留着。只能用笔腰代替笔尖...用枣笔的时候,很难用两个钩子把手腕摆起来挂起来,时间长了会有意思,所以要注意不要做笔尖。”因为枣心笔的肚子比较胖,如果把大的字压到最后,肯定会“只用腰而不用笔尖”,产生特殊的线条效果。

元代杨维桢行书《登文远》急需故宫博物院收藏

“乐墨”也是三卓笔的一种。孔齐说:“舜时有所谓乐师,用兔毛,散卓挽心,用松胶把根扎成竹筒。管子的长度超过五英尺,书写长度也是两英寸,较小的是一半。之后松脂不结实,笔抖掉了,用的是生漆。至今在国际上流行,但耳朵差。”可见乐墨的笔和笔筒都很长,小笔一寸,大笔两寸,足以晃字。前面提到的杨维桢题跋中提到的陆、文、沈氏,都是元末湖州有名的制笔世家。他与这些制笔工人保持了长时间的联系,以保持毛笔的稳定供应。

杨维桢时期,鲁著名的制笔人有、、陆文保,他们都是元初著名制笔人陆英的孙子。这些熟练的画家经常在东南部旅行,出售他们的毛笔,并请著名的艺术家吟诵。除了杨维桢的《鲁序》,还有的《笔说》,陆的《水诗卷》,北琼的《苕溪陆文保的笔过云端,持卷为馀言》,都是写给鲁的笔工的。杨维桢还为卢文保写了《毕华选》。

温和温也是湖州著名的制笔工人。元人透露,《赠笔人文序》说:“名笔多,文是最后一个出来的...凡从吴中来者,必求文之笔,此物难得也。”王冕和顾瑛也喜爱闻的笔,王冕有诗《谢惠友文生笔》。沈石,湖州一个制笔世家,受到当时著名艺术家的器重,包括沈日新、沈君宝。赵《铁网珊瑚》卷七记载了赠笔人沈日新的诗卷,其中杜本、柯、郑、刘观等名篇咏之。刘关曰:“欲染濯灯下,爱其转折。”。《知郑智记》载:“笔生名于江浙...最近吴兴陆英,文鲍国,陆文贵,黄子文,沈钧波都挺出名的。”

故宫博物院藏袁杨维桢行书宴萧敖诗

知道了杨维桢用的毛笔,再观察他的仙墨,你会发现什么?首先,与杨维桢早期和晚期的墨迹相比,线条的硬度是不同的。早期的《题望梦柳桥渔歌画卷》、《马湾春水楼川画诗》、《斋藤优子沃明》,线条以平铺为主,比较粗。后期书迹线条强烈,细硬,立体感强。造成这种差异的原因,除了用笔的技巧外,还与毛笔的特性有关。随着赵孟頫书法风格在全国的流行,湖州三卓钢笔也占据了毛笔市场的很大份额。杨维桢早年用的是常规毛笔。他游历湖州之后,特别是从学赵孟頫转到学欧阳统之后,开始追求死板的线条和死板的笔触,让湖州的画家们按照古代的方法来做意性笔。特殊的铁芯和沙锥给他带来了前所未有的快乐体验。“用了就强而有力,圆而好,放弃系统用了就写不出书了。”“我对我的钢笔很满意,所以我经常使用它。我称之为我的心和手,我的书因此而前进。”元代文学和书法都主张复古。赵孟頫倡导的“复古”书法,主要是用超越宋人的方法,追溯到晋唐时期。但是他用的毛笔并没有还原金唐的古代体系。他所谓的“用笔千古不易”,指的是笔法而不是古今毛笔。而杨维桢不仅追求晋唐之书,更追求晋唐之笔,是一种更彻底的复古。

袁杨维桢行书题名杨竹溪小画像卷故宫博物院藏

其次,与杨伟真的大人物和小人物相比,线条的特点是相当鲜明的,使用的画笔应该是不一样的。其小字为草书,线条锐利,变化多样,正如翁方纲所说“古今之者,锐而肥者,杨连福也”。以及他的大人物作品,如《草书西头流水诗轴》、《橘子洲延吉诗轴》、《邹伏雷春刊图卷》、《真镜祖集》等。,起点没有那么尖锐,往往充满了浓浓的墨水,写一个字或数字就变成了干渴的笔;而且蘸墨后线条更粗,储墨量正常的线条略细,是用小笔写大字的线条特征。能写大字的笔一定是散笔。可以推断,杨伟真的铁心和沙锥多用于写小字,而枣心和乐墨则广泛使用,小字和大字都可以写。宋代以前留下的墨迹多为书信、手稿等小字作品。大字横滚竖轴产生较晚,元明以后逐渐增多。杨维桢的《草书西头流水诗轴》和《聚州延吉诗轴》是宋元时期为数不多的纵向书法遗存,在书法形式发展史上具有重要意义。

元·杨维桢行书:故宫博物院藏《游仙序》

杨维桢时代,有意笔几乎绝迹,无意散笔方兴未艾。他一方面用早新、乐墨等零散、优秀的钢笔进行日常书写,另一方面又为湖州制笔工人定制铁心英、沙锥等芯笔,力求在书法、书写工具上回归金唐。心笔的坚硬锐利契合了杨维桢“铁心道士”的个性,成为他最喜爱的案头利器,在一定程度上促成了杨维桢独特文风的形成。书法史的发展与书写工具和材料的发展密切相关。从李到杨维桢的六百年间,有意笔和无意笔的变化见证了汉字书写的兴起和时代书法风格的变化。杨维桢作为意向笔的最后一代使用者,正巧站在元末明初书法史复古的时间节点上。

台北故宫博物院藏袁杨维桢草书《前朴书》

天津博物馆藏袁杨维桢行书梦游海棠城卷

日本东京国立博物馆藏袁《杨维桢行书张通伯谦表卷》

辽宁省博物馆藏袁杨维桢楷书周尚卿墓志铭卷

1.《杨维桢 《中国书法》:杨维桢》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《杨维桢 《中国书法》:杨维桢》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/1640875.html