农村射击仪式概述

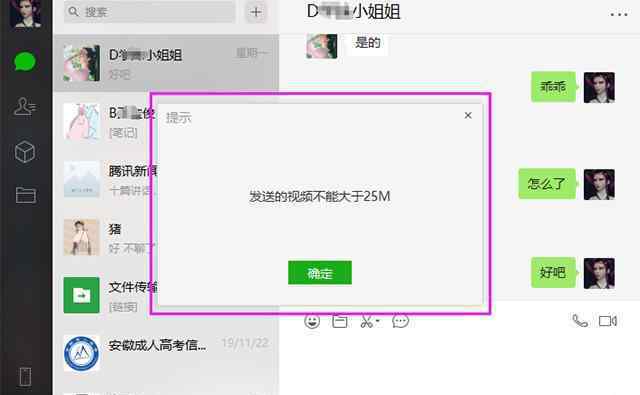

农村射礼盛行于先秦时期。每年春天和秋天,每个乡镇的行政长官,乡镇医生,邀请当地的部长、医生、学者和学生在公立学校举行乡镇枪击仪式。乡村射击仪式的主持人是处士,他有着突出的美德,还没有获得正式的头衔,他被称为斌。

射击位置在大殿内,目标叫侯,位于大殿南面30尺处。侯的左前方有一个小的弧形皮屏,供目标记者隐藏,这就是所谓的缺。西塘展示弓箭、计数筹码和各种射击工具。农村射击仪式的核心活动是射手之间的三轮射击,称为三枪。在每次射击中,每个射手只能射出四支箭。

第一枪对准了射击教练。思社将入选的国学六大弟子分为三组,分别称为上耦合、下耦合和下耦合。每个耦合器一个,上镜头一个,下镜头一个。分区射击是把三个耦合作为射击工具的示范:先用左脚朝西踏在射击位置符号上,然后转向南方,看靶心,专一,然后调整步数,最后开弓射击。演示结束后,耦合的两个射手去上课了。按照老师的建议,先射上,后射下,再射,这样轮流射自己的四支箭。然后,次级耦合和较低耦合进入类,例如法布里-珀罗。因为第一枪是惯用枪,不管是不是枪,结果都不算。

第二发是正式比赛,根据射箭成绩决定胜负。除了三对对联,参加的还有主持人、嘉宾、医生、嘉宾。主人与客人的合作是一种耦合,主人充当向下的镜头,以示谦让;同理,地位更高的医生也是与学者相耦合的。首先比较三种联轴器。射手像第一枪一样轮流鞠躬射击。如果打中目标,工作人员会放行,也就是放一个在地上算。三副完成后,客主合作形成的耦合,医主合作形成的耦合,客主合作形成的耦合相继上朝。比赛结果公布后,获胜的射手要脱下左袖,穿上板指,戴上保护臂,手里拿着一把拉紧的弦的弓,表示自己能投篮。负弓箭手穿上左袖,取下扳手和护臂,松开弓弦。每一对情侣射手一个接一个去上课,反面射手站着喝好酒,然后向获胜射手鞠躬。

第三次再拍的过程和第二次再拍的过程一样,只是增加了音乐伴奏。乐师奏《诗经》唤出南中之忧,乐的节拍齐奏。只有那些响着鼓点击中靶心的人才会把计数拿出来;否则就算拍了也无效。第三枪结果公布后,配对射手按顺序去上课,负射手喝好酒,向胜射手鞠躬。三枪到此结束。

旅行奖励是拍摄仪式的来世节目。班里的客人喝酒,音乐或者音乐或者音乐,歌曲没完没了地播放。

农村射击仪式是一种严格意义上的体育竞赛

弓箭出现在旧石器时代晚期,不仅是狩猎工具,也是武器,在社会生活中发挥着重要作用。甲骨文中的“后”字是以射向箭靶的箭的形状书写的。古代崇尚勇者,开枪者为领袖。这就是王侯的由来。

春秋时期,群臣交战,弓箭成为战争中不可或缺的角色。社会对弓箭手的臂力和技能以及弓箭质量的要求越来越高。《射十日》的故事反映了人类对射手神力的崇拜。各国竞相造好弓,“天下最强弩来自朝鲜”(《战国策朝策一》)。有的名牌弩很强,很赚钱,射程可达600步之遥。各地涌现出许多射击大师,鲁国的孙叔被称为“最好的射手”(《梁共十一年》);楚国的杨能够“百步上柳,百发百中”(战国政策,西周)。据《左传·成功十六年》记载,杨能够射穿七对重叠的铠甲。孟子在谈到杨百步穿杨时说:“到时候,也是厉害;其中,费二利也。”(《孟子·张莞》)这就是说,百步之外开枪是超常力量的表现;射穿百步之外的杨树叶的能力,不仅仅是力量可以达到的,更是力量和技巧的结合。

西周“橡树柏”篮。筐底刻有八行74字的铭文,记载了赵王在位时皇室举行射礼的全过程。表演者沙博制作这个篮子是因为受到国王的奖励,这为中国古代的射击仪式制度提供了宝贵的研究资料。

有人认为中国古代没有真正的体育比赛。事实上,这种说法是违背历史事实的。事实上,农村射击仪式是严格意义上的体育竞赛。它不仅有一定长度的射击路径和标准大小的箭靶,而且有师射手(指挥官和教练)、优胜者(靶报员)、公布的优胜者(统计计分员)等工作人员,保证比赛的公平和秩序。得分的基本原则是坚持不懈。古代的箭靶是动物皮做的,所以也可以叫兽皮。如果箭没有射穿靶心的皮,那就不能算。第二拍的目的是射穿靶心,也就是所谓的主皮拍,所以一定不能放。比赛结果表明双方实力和技术都很强。

从乡村射击仪式看中国古代体育精神

第一,强调体能和心智的和谐发展。如果说农村射击仪式只是一场技术和体力的较量,与西方竞技体育没有什么不同,但奇妙的是,农村射击仪式通过第三次射击把体育的目的提升到了体、心、体和谐发展的层面。

社会的进步取决于人类道德修养的提高。儒家提倡修身养性,力求心性耿直,形而下,以礼乐为工具教育人。儒家认为雅乐具有陶冶性情、调节心神的作用,所以安排了第三拍的诗歌表演。射义说的是,要打中目标,一开始一定要心平气和,挺直腰板,就是头脑要挺直,外体要挺直。它要求射手在品味雅乐精髓的过程中调整自己的身心,做到内外和谐,保持冷静,飞在箭的中间。其次,要把射击目标作为道德目标。拍摄意味着说话者可以得到,也可以放弃。得,各得其所。意思是说,所谓拍,就是找中戏。射手有不同的身份,但在射击过程中要寻求自己的志向,以目标为修身目标。射杀鳜鱼的过程是一个反复自省、保存、进取的过程。所以孔子说:“不丧义者,任人唯贤!”(《拍摄意义》)

在乡镇拍摄时,乡镇医生要请围观群众对拍摄者的表现进行评价。评价项目包括“和谐”、“包容”、“主皮”、“和谐”、“舞蹈”等。第一枪,不考虑结果,只要求身体适合仪式,所以叫容量。第二次射击是正式射击,结果只能通过射穿目标来计算,所以是主皮。第三拍,射手既要迁就仪式,又要按节发射,这样才和谐;因为拍摄姿势和音乐节完美搭配,所以说是跳舞。汉代儒生马蓉将和谐解释为身心和谐,即身心和谐,达到了其最佳目的。只有把主皮的射击与和声有机结合起来,才是射手深厚修养的表象,这才是射击仪式的最高境界。农村射击仪式是一项高雅的竞技运动,四肢发达、力量无比、身心不健康的人会不知所措。

第二,得不到,反而可以自己要求。作为一项竞技体育,必然有赢家和输家。如果不能正确对待失败,可能会偏离比赛初衷,导致枯燥的比赛。如何防止运动员恶性竞争是世界体育竞赛面临的共同问题。在这方面,农村的射击仪式已经防患于未然。

农村射击仪式不仅要教人如何射击,还要教人如何射击。《射义》说:“射为自正,自正而后发,发而不击,则不怪胜者,求自正。”射箭成败的关键在于你能否调整好自己的姿势和心态。不要怪别人,尤其是射手,而是要求别人,弓着背自责,冷静反思,找出自己的原因。只有建立健康的竞争心态,才能化败为胜。在竞争日益激烈的今天,倡导追求自我满足的竞争理念,冷静对待结果,仍然具有积极的意义。

射击仪式不是简单的拉伸筋骨的运动,而是一种充满哲理,有益于生活的运动,可以在健身的同时修身养性。射礼传到朝鲜半岛和日本后,就叫弓路。目前,韩国弓路协会有20多万会员。几年前,我在参观首尔白云山的弓路社时,不仅看到了古老的弯角弓,还看到了墙上“脱发而求他人”的字样。虽然这一幕在国内看不到,但在国外看是亲切而失落的。

第三,“让位上升,边走边喝,也是君子”。体育是一项对抗性的竞技体育,双方必须激烈战斗才能决定胜负。在比赛中,我们不仅要争取胜利,还要善待对手。如何处理好也是体育界普遍存在的问题。儒家在乡村射礼的细节上巧妙地解决了这个问题。

农村射击仪式的胜负是以上射为一组,下射为另一组来计算的。分区投篮为了增加比赛的强度,把那些接近投篮技术水平的人组合成一个耦合。就射手而言,除了这个耦合器里的对手,另外两个耦合器里也有对手。按照农村射击仪式的规定,同一对射击手在上教堂和下教堂等每一个环节都要互相让路。不同的情侣也是如此,无论是上厅还是下厅,拿箭还是喝美酒,只要见面,都要让路表示尊重。这就是射义所要求的,就是进退两难的时候要有礼貌,也就是说友情第一。

儒家希望射手从具体细节培养尊重竞争对手的意识。孔子非常赞成这种农村射礼的安排。他说:“君子不辩,必诛!让它起来喝,它就成君子了。”(《论语》)的意思是君子以修身养性,道德上进,所以不愿意与人竞争。如果非要说是,那就是开枪。君子拼尽全力想赢得比赛,但在比赛过程中却处处和对手升官,下来后一起喝酒。这是君子之争。梁赵传龚第八年的《范宁笔记》中说:射击以不辩为原则,放弃才是正义。这可以说赢得了乡村射礼的奇妙意义。

乡村射礼所倡导的君子之争,在东亚文化圈有着重要的影响。时至今日,我们仍然可以看到,在日本、韩国的相扑、跆拳道等传统比赛中,比赛前后双方都要鞠躬或鞠躬致敬,这是农村射击仪式的遗产。

第四,对球员的道德要求。体育作为知识人类的运动,对运动员的道德应该有一些要求。值得注意的是,这一方面也包括在中国古代的射击仪式中。

据《礼记·射义》记载,孔子及其弟子在丞相之地的园林中举行射礼,围观者密如城墙。司马懿立后,孔子派其子陆执弓箭,请围观者参加射礼,说:“除了战败的将军、为国捐躯的大夫,以及因贪财而成为他人继承人的,都可以入内。”所以,大约有一半人羞愧地离开了。比赛结束后,需要支付旅费,孔子请龚、许典请人坐下。宫说:“从少年到壮年都有孝道之旅。等你六七十岁了,还是有礼貌的。如果你不循规蹈矩,把自己修炼到生命的尽头,请在客席就座。”所以他留下了一半。然后,序言说:“如果你学习勤奋,天赋不变,如果你在80、90岁甚至100岁的时候仍然言行一致,请在宾席就座。”所以,刚走的人走了很多。可见孔子给射礼赋予了太多的内涵,只有有德行的人才配参加射礼。作为一种道德形象,拍摄仪式中的嘉宾要求人们走法律,只有德行超群的人才有资格。这对倡导健康趋势、形成舆论、警示世界、引导人民具有重要意义。

抗日战争时期,北平沦陷时,当时的辅仁大学校长陈垣先生在一次集会上引用孔子在香香花园的典故说:“古代运动会,有三种人不能参加,军队的将领和死在国内的医生是水火不容的。”陈垣先生把不能保卫国家、抵抗敌人侵略的将领,国民死后在伪政权服役的官员,以及以个人目的认贼为父的人,从人民生活中排除出去,极大地鼓舞了全校师生抗日。从这里,我们可以看到射击仪式的另一个深刻含义,那就是体育的道德精神。

中国与希腊体育精神之比较

奥林匹克运动起源于公元前776年的古希腊,其时代大致相当于中国农村射礼的流行,但两者所体现的文化明显不同。

当时,希腊人仍处于神话时代,这也是一个城邦之间战争频繁的时代。古希腊体育丰富的宗教性和军事性就是这种背景下的产物。在古希腊人眼中,奥林匹斯众神是宇宙的主宰,人类需要依靠他们的保护。为此,人们以献祭来奉承上帝,以献技来娱乐上帝。古希腊竞技场与寺庙融为一体,被称为五项:跑步、跳跃、投掷标枪、投掷铁饼和摔跤。出于格斗的需要,最初的奥运项目,如掷铁饼、标枪、摔跤、肉搏战、摔跤、拳击等,大多与军事有关。

在古希腊的观念中,人的精神和体质是分开的,精神由上帝管理,人只对自己的体质负责。所以古希腊的体育精神强调力量、速度、高度、技巧的竞争,注重身体的健美。竞技WINNER是一个无与伦比的英雄,应该通过喝酒来奖励。奥运奖杯的形状都是放大的酒杯,这就是这个的由来。

自武王执政以来,中国开始脱离神话时代,转向人文时代。儒家特别注重人的全面发展,认为人的精神和体质是由自己支配的。人类不仅要有健康的身体,还要有健全的精神。只有在精神健全的前提下,体格和技能才有价值。根据国语晋语,晋国智宣子准备立智祥子后,志国认为智祥子是最好的人,无能的也是:容貌秀丽,擅长射御,技艺全面,能言善辩,刚强果敢,都超过了一般人,可惜没有仁。一个没有仁心的人,拥有常人毫无准备的五种能力,一定会给国家带来灾难。后来,智的家人死在他手里。可见人的全面发展是多么重要。

值得注意的是,在和古希腊一样,崇尚武力的中国春秋时期,儒家把剑铸为犁,同时保留了野外狩猎中的射击形式,并以“射义”装饰,重塑了射击运动的灵魂,将其转化为哲学弓路,成为引导人全面发展和社会走向和平的教育工具。这是中华文明对人类文化的重要贡献之一。

顺带一提,儒家主张人类和谐发展。所以,在农村的射击仪式上,想用大杯喝酒的不是WINNER,而是失败者,而是喝的是上等的酒,因为他们的技术和德行都不达标,需要被警告。这应该是东西方文化的显著差异之一。

1.《乡射礼 【彭林:从《仪礼•乡射礼》看中国古代体育精神】》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《乡射礼 【彭林:从《仪礼•乡射礼》看中国古代体育精神】》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/jiaoyu/1609193.html