20世纪80年代,谢稚柳、启功、徐邦达、刘九庵、杨仁恺、傅熹年、谢辰生共同组成中国古代书画巡回鉴定组。历时八年,跨越数万里,从十余万件书画中,抢救了大量散落民间的国宝级文物。

随着老一辈书画鉴定专家相继谢世,如今的中国书画领域,既懂得书画史,又擅长鉴定真伪的权威人物,寥寥无几。而傅申教授,当属其中一位。当年,他的《富春山居图》定论一出,轰动了整个鉴定收藏界。

生于抗战,长于农村,傅申从台湾师大美术系毕业时,最大的梦想其实是成为一名大画家,却在机缘巧合下认识了叶恭绰的侄子叶公超,得以进入台北故宫研究书画,从此踏上了鉴定之路。

在台北故宫,他每天的工作就是让工友“老牛”推着一大车书画到办公室,自己挂,自己看,自己卷,埋头苦苦看了整整三年,依然没看完。

他与故宫缘分很深,甚至连姻缘,都是故宫从中牵线。

几十年间,傅申过眼书画无数,总结了很多关于书画鉴定的理论,他不光自己弄明白了,也力图用浅显生动的语言分享给别人,让大家既搞懂了理论,也能够上手实践。

下面这篇文章,是2015年傅申先生在“书画鉴定”全球巡回讲演北京大学站,接受的记者采访。之所以时隔两年还拿出来,是觉得他在短短的采访中,所说的关于故宫书画收藏的看法,至今看来也还非常有意思。

故宫藏品的真伪与来源是怎样的?

关于书画鉴定的结论为什么存在争议?

三希堂的三件国宝真伪如何确定?

为什么大家眼中的弹幕狂魔乾隆帝,在他眼中却有很多优点?

没有做成大画家,但做了大鉴定家,傅申本人到底有没有遗憾?

看完这篇文章,你或许会对傅申老先生和他的书画鉴定,多一些了解。

傅申,字君约。著名中国书画史学者、鉴定家、书画家。历任台北故宫博物院研究员、美国耶鲁大学副教授、美国佛利尔暨沙可乐美术馆中国美术部主任、台湾大学艺术史研究所教授。现任台北故宫博物院指导委员、台湾大学艺术史研究所兼任教授、北京故宫博物院研究员。著有《鉴别研究》、《书史与书迹———傅申书法论文集》、《书法鉴定:兼怀素自叙帖临床诊断》、《张大千的世界》、《欧美收藏法书名迹》六大册等。

1961年,傅申与父亲傅瑞熙,母亲许平,妹妹傅台的合照

傅申与故宫渊源颇深。1936年冬,傅申出生在全家逃难途中。他和奶奶一起长大,13岁被父母接到台湾。1960年代研究生刚毕业,傅申在叶公超的举荐下进入台北外双溪故宫博物院,和江兆申同在书画部工作。正是这时期,傅申为偶然来故宫看画的著名美术史学者方闻所赏识,此后考入普林斯顿大学攻读博士学位,踏上古代艺术史研究之路。

故宫还是傅申两次婚姻的“媒人”。傅申与第一任太太结缘,正是在他和江兆申共同工作的不到4平米的书画部办公室。傅申的现任太太陆蓉之,最早也是从台北故宫博物院院长蒋复璁口中听说傅申的名字并心生仰慕。

将于10月23日于澳门艺术博物馆举行的公开讲座:傅申与陆蓉之的故事

“实在丰富得不得了”

记者:今年是故宫博物院建院90周年,两岸故宫都有一些特别的庆祝方式,比如北京故宫博物院9月举办了“《石渠宝笈》特展”和相关研讨会,您是参与研讨会的学者之一。能否讲讲对这次“《石渠宝笈》特展”的印象?

傅申:1925年在北京成立故宫博物院。博物院的成立,对中国的学者来说是很新鲜的事情。过去中国没有什么博物院。有了博物院以后就有公开展览,而且早期有一个特别的“古物陈列所国画研究馆”,在展览室可以让学画的人去临摹。因为这样一种制度,很多画家临摹了故宫的藏画,后来变成大画家。从前学画是一代代师徒相传,讲到古画,只能用文字来形容。能够在故宫看到原作并临摹,对画家来说是前所未有的事。

这次北京故宫为了庆祝90周年特别举办了《石渠宝笈》的研讨会和展览,把历代名画、书法选出一部分,像《清明上河图》、《伯远帖》、《展子虔游春图》、《五牛图》、《冯承素摹兰亭序贴卷》以及其他历代经过清宫收藏的书画名迹。

展子虔 《游春图》卷

清代皇帝乾隆和嘉庆两人先后编著了《石渠宝笈》著录,凡是编入这些书的绘画、书法,都盖有清宫的收藏印。过去我们觉得清宫的收藏印盖得太多,破坏画面。可是现在绘画市场越来越热络,大家特别注重清宫曾经收藏过的,盖过章的、有很多印的,甚至于有乾隆题跋的书画,这些画价格就高起来。

唐 韩滉 五牛图

记者:有收藏印和题跋就能保证是真迹吗?据说《石渠宝笈》著录的书画也未必一定就是真迹。

傅申:我在台北上书画鉴赏课,直接在故宫的展览室里。上课的时候我们讨论,有时候外地的观众很好奇,过来问学生:“你们在讨论什么?”学生告诉他我们在讨论真假问题。

可是一般人认为,故宫的东西都是国宝,哪有真假问题?其实,故宫的收藏有一部分是历代宫廷里传下来的。蒙古人军队攻陷南宋都城临安(浙江杭州)时,政府下令,军队占领临安之后,宫廷的收藏不能破坏,好好保存。元朝接收了南宋的收藏,因此清宫收藏的一部分是从南宋经元、明两朝传下来的。

2017年9月,傅申先生在杭州“两宋书画传习与研究国际学术论坛”上发言

另外,每个朝代有增加新的藏品。过去没有系统的收藏,大部分都是进贡。皇帝、皇太后生日,知道皇帝的爱好,特别是康熙、乾隆时代,大臣们为了拍马屁送上来很多书画。这些书画可能花了很多银子,可送上来的人也不是专家,也许是在民间古董店里买的。

当然也有一些士大夫,本人擅书画,精于鉴赏。清代有一个高官叫高士奇,他进贡了很多东西,但私人有个记录(《江村书画目》、《江村销夏录》),记载了某些次等的书画送给皇帝,好的留下来自己收藏。后来乾隆皇帝发现高士奇这本目录,竟然把次品赝品进贡上来,所以他对高士奇很不爽。可是像高士奇这样懂得书画的人很少。

2017年9月,傅申先生在杭州“两宋书画传习与研究国际学术论坛”间隙

古时候又没有印刷品,研究起来很困难,也没有专门成立古画鉴别的学科。20世纪后期,慢慢地各大学校成立美术史系,才开始有了鉴定的科目。到了21世纪,尤其是配合拍卖,需要很多鉴定的人才。中国大陆“文革”以后开始整理收藏,各大博物馆的藏品都需要鉴定研究,全国的“鉴定小组”张珩、徐邦达、谢稚柳、杨仁恺、启功、刘九庵、傅熹年那七个人,到全国各地去看书画。他们都是很有经验的学者专家,由他们定出一个大概,但是有的小画家也没有经过严格的整理研究,所以他们的意见,现在还有人在商榷。

《清明上河图》(局部)

就像《清明上河图》究竟是画的什么题材?大家公认这是北宋末年的一张画,但这是张择端唯一的一件作品,没有其他作品可以比对,完全靠后面的题跋认定是张择端画的。还有所画的季节,什么叫“清明上河图”?是清明扫墓时节吗?还是只是说在春天天气好的时候,天清气朗的承平时代?它的内容究竟描绘的什么?学者之间还有争论和进一步的诠释。每个人看一幅画会看到不同的东西,根据他自己研究的方向和经验去发现和引申。

我们对一个人的了解是很不透彻的。比如你跟我第一次见到,可是我十年前的样子也不是现在的样子,你看到我十年前的照片也不一定能认出现在的我。所以鉴定很麻烦。鉴定一个人年轻的时候画是什么样子,生病的时候画是什么样子,精神好的时候画是什么样子,创作力特别旺盛的时候画是什么样子,都不一样的。将一个人的创作从年轻到成熟到衰老,都要了解是不容易的。比如刚才说的《清明上河图》,我们不太知道作者为什么要画这张画?画的时候他在想什么?他自己又没有留下记录,所以人们有各种各样的猜测。

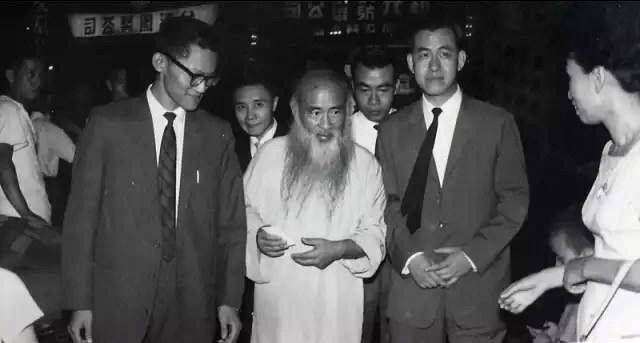

1964年,傅申与张大千的合影

“乾隆是皇帝里少有的鉴定家”

记者:《石渠宝笈》特展上有一张珍藏于故宫“三希堂”的王珣《伯远帖》,名气略逊于《清明上河图》,但也是这次展览的一大亮点。对“三希堂”的三张乾隆帝至爱的书帖,鉴定界现在是什么意见?

傅申:“三希堂”的“三希”里,一件是王羲之的《快雪时晴帖》,一件是王献之的《中秋帖》,一件是王珣的《伯远帖》。这三件目前学者公认只有《伯远帖》是王珣的真迹。王羲之的《快雪时晴帖》是后来的摹本,王献之的《中秋帖》是宋代的米芾仿写的。米芾本领很大,他另外一个帖,写得跟这个很像,一看就是米芾的样子。但是“三希”有个共同的特点,乾隆皇帝认为这三件都是这三位书家亲笔写的。

书法在古时候就有逼真的复制方法,叫“双钩廓填”。先把轮廓勾起来,在轮廓里填墨。填得好的话很逼真。我后来在台北故宫做事的时候,用显微镜看,而且将好的照相机架在显微镜上照相,只照一笔两笔。要分辨是临本还是描摹,有一处关键的地方叫做“飞白”。写到墨快要干的时候,速度飞快之处,刷出来的笔迹是一丝丝的,这一丝丝最容易分辨是不是双钩,因为钩不出顺慢的飞白来。

我在台北故宫用显微镜看,所有王羲之留下来的作品,还包括其他的作品,很多都是勾摹本。而用笔顺畅的临写本,又在用笔结字上产生差异。

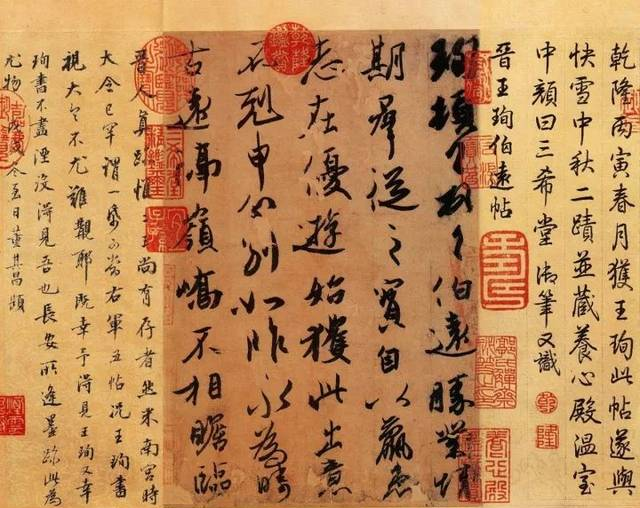

王羲之 《快雪时晴帖》

再回到“三希堂”,《快雪时晴帖》和《中秋帖》都看不出勾摹的样子。它是写的,不是一条线一条线勾摹填写出来的。写得这么好,最像的是米芾,所以我们咬定了是米芾。只有王珣的《伯远帖》绝对不是双钩廓填,而且风格古老,所以我们认为是王珣真迹。

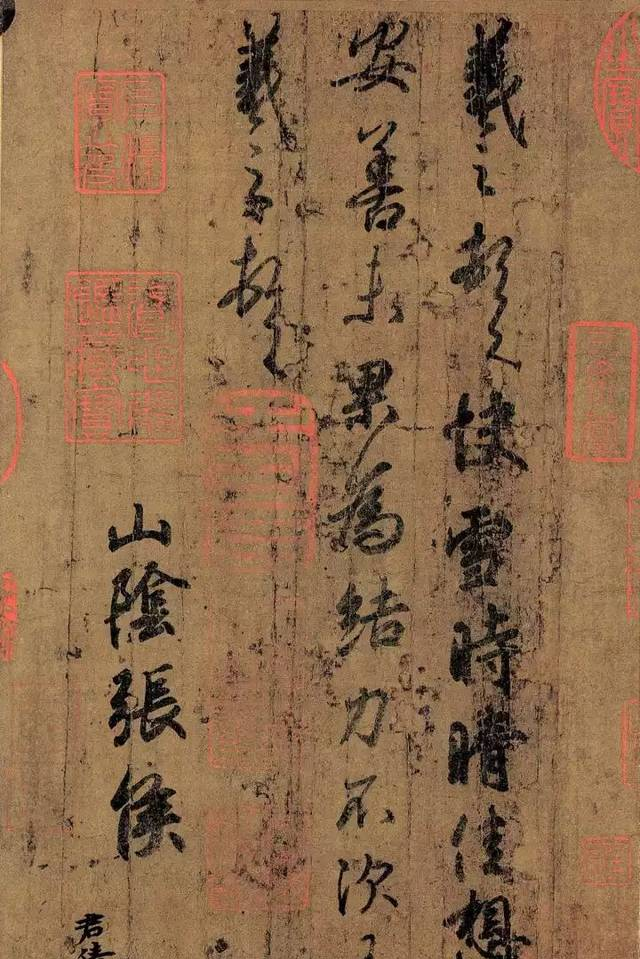

王珣的《伯远帖》

我们不知道这个人的时候,就只能用时代风格来区分。这张书帖晋朝以后的人写不出来。每一件作品都有时代风格。好比你祖父二十几岁的照片和你父亲六七十岁的照片,虽然从年龄看辈分分不清楚,但是发型不同,衣装不同,形态、面容表情都不同。老照片一定有老照片的样子,有个时代风格。

我们研究书画就是用时代风格来做预判。不知道是不是那个人,但是知道这是民国的、这是清朝的。你看清宫戏和明朝戏,背景的宫廷都是一样的,但是从衣帽上一看,有辫子的是清朝人。再如女性的旗袍,“五四”时期的旗袍和现在改良的旗袍也不一样。乾隆皇帝实际上也是皇帝里少有的鉴定家。他虽然有些错误,但是活在现在,他要是不做皇帝专门做鉴定,一定是一把好手。

傅申先生

记者:乾隆被现代人戏称为“弹幕帝”,因为他老爱在画上漫篇题赋诗题字。您怎么看乾隆这种题字的雅好以及他的书法和诗词?

傅申:我们以前都挺讨厌他,可是现在市场上,他题得越多,价格越贵。他题字很认真,题得最多的,一件是“三希堂”的《快雪时晴帖》,一件是《富春山居图》(子明卷),假的那张。每次题都规规矩矩找个空隙,还打好格子,计算字数。有很多字都是打了格子写的。历代没有哪个收藏家曾经花过这么多功夫在藏品上题字。而且他还做考证,看是真是假。

傅申先生

我也受到博物院前辈的影响,他们时常讥笑乾隆,说他字不好,诗也不特别好,却喜欢题字,把画面都破坏了。他作诗快速,又喜欢作,一辈子作了四万多首诗,《全唐诗》也就四万首。(但)他为什么能做皇帝,受到康熙皇帝宠爱?

康熙有一次在圆明园里看到个小孙子很聪明伶俐,十一岁左右。问他,会不会背文章?康熙出了个题目让他背,他朗朗上口从头到尾背下来。康熙非常喜欢他,带到避暑山庄自己教养。有的人说雍正做皇帝是因为篡改了遗诏,但另外也有种说法,是因为康熙皇帝看上了这个孙子,才把皇位传给他的父亲。

这个小孩子20岁左右就出了本《乐善堂诗文集》。他的诗文都写得很好,《乐善堂诗文集》等于是“皇帝先修班”的毕业论文。没有别的皇子有他这样的本领。后来做皇帝事情更多,但是他喜欢作诗。和大臣出去游览,一起作同题诗,往往他写好了而很多大臣还没写好。在河北的一个庙里收集了很多乾隆临帖的书迹刻成碑,做成乾隆碑廊。我远远一看,这个不是唐伯虎吗?那个不是文徵明吗?结果一看,全是乾隆御笔。他下过很多工夫。可是他没有书法家的才气,笔画像面条一样,软软的。

乾隆书法

记者:前几天我去琉璃厂还看到挂出来几幅乾隆的书法。

傅申:我以前劝收藏家买康熙、乾隆的字,收藏家不买。现在乾隆的字贵得不得了。他的字的特点就是软软的,圆圆的,笔画粗细不分明,像面条一样。可是我越来越佩服他,他是皇帝耶,不是书画收藏家、鉴赏家,他在古代书画上的题字、题诗比任何人都要多,一个人不做别的事情,光做这些都很累了。我们整理他的东西也被他累死了。我说他一定是体质很好,一天只要睡五六个钟头,注意养生,早睡早起,另外我认为他是个“过动儿”,精力过人,点子也多。

“在台北故宫看画,看了三年还没看完”

记者:您最早是因为什么机缘进入台北故宫博物院?在那里具体做什么工作?

傅申:我是1955年进台湾师范大学的前身师范学院艺术系。我叫傅申,因为“申”是上海的古称,早年的上海有《申报》,后来简称为“沪”。我生出来就抗战,不跟父母一起长大。从小在农村喝奶妈的奶长大,该念小学了才送到镇上,由祖母抚养。

1948年小学毕业,抗战也胜利了,我父母已在台湾安顿下来,就把我从大陆接过去,和小我一岁的弟弟同班念初中和高中。高中以后又同时升大学。我十三岁才跟父母生活在一起,就像陌生人,我不要他们负担我的学费。所以我考了公费的师范大学美术系。师大附中校长在看了我的毕业展览之后,让我毕业服完兵役回台北的师大附中去教书。因此我留在了台北。

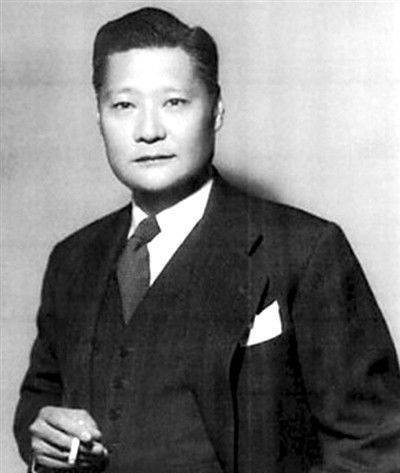

叶公超

后来认识了一个很重要的人叶公超,北大英语系教授,到了台湾做外交部长、驻美大使。结果驻美大使任上让外蒙古独立了,老蒋怪罪于他,把他调回来。因为他从小就过继给他的伯伯叶恭绰,叶恭绰是大收藏家、大书画家,因此叶公超从小受过书画训练。他回到台湾做闲官,政府还是给待遇,有司机、有管家,他也是故宫博物院的管理委员。

我们时常在一起画画、写字到半夜,认识了他一年以后,他说,傅申,你到故宫博物院去。那时候故宫还在台中乡下的山洞里。我那时候想做大画家,那时的书画大家都在台北,不想去台中。他很不高兴。

后来我又念了中国文化研究所,学习艺术史,外双溪新的故宫造好了。叶公超又说,你去故宫,同去的还有江兆申。1965年进了故宫书画处,要我们两个负责展览,而对故宫的藏品不了解怎么办展览?所以每天的功课就是工友“老牛”推一大车书画到我们办公室,我们自己挂,自己看,自己卷,看了三年还没看完。

傅老在鉴定书画作品

因为我以前学画,也临摹一些古画,我对笔墨比较敏感。那个时候就能分辨假的范宽,真的范宽。时代慢慢分清楚了,一看就是明朝画的,怎么可能是范宽呢?一看就是明朝画的,怎么可能是宋徽宗呢?所以开始写文章,写的第一篇是南宋江参,他是南宋唯一学董、巨派的。后来又转到巨然的研究,我把世界各地的巨然的画(图片)摆到一起比较,有些结论到现在还是正确的。

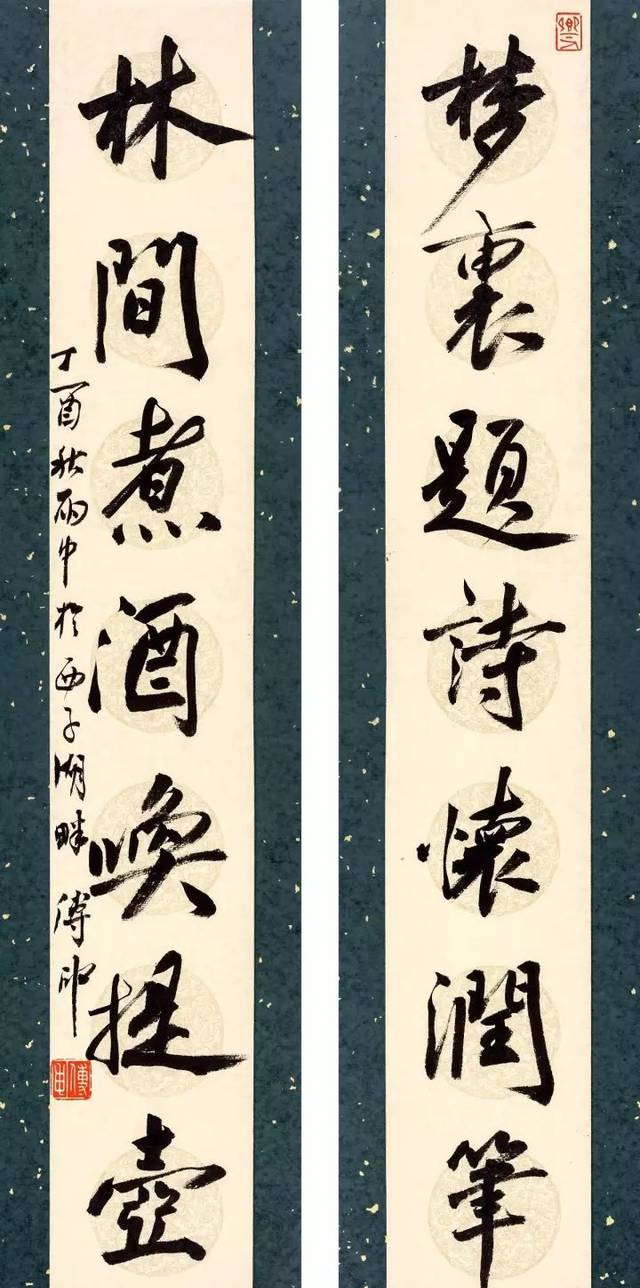

傅申书法作品

记者:没有做成大画家,但做了大鉴定家,有没有遗憾?

傅申:没有遗憾。我只有这么多时间,只能做一样,做成功了就算不错。

傅申书法作品《知足常乐》

本文授权转载自

公众号丨一画会

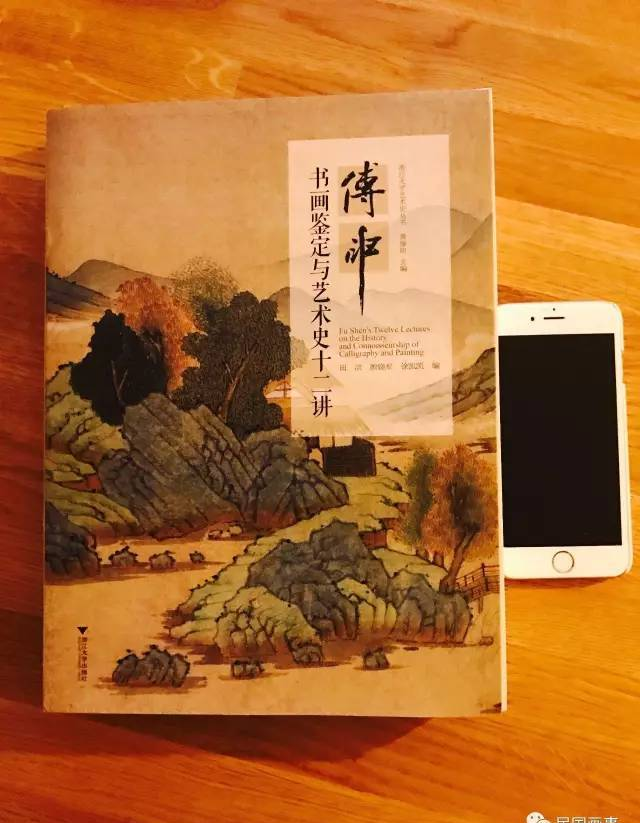

看完傅老爷子的访谈意犹未尽?下面我们就再为大家推荐这本《傅申书画鉴定与艺术十二讲》,里面浓缩了傅老爷子一辈子书画鉴定心得,一度卖空库存。

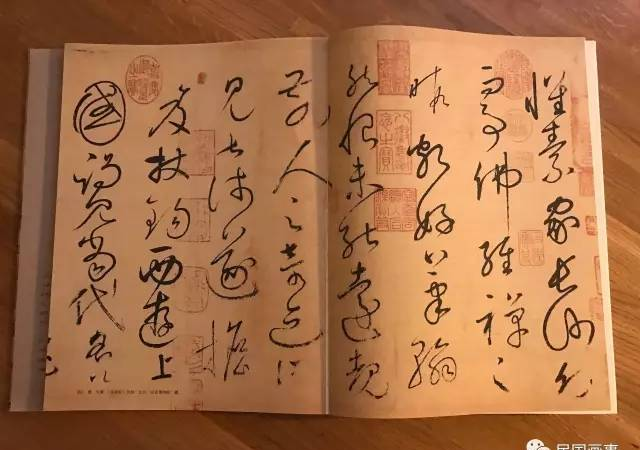

翻开内页,文风清新,好懂易读,比如,傅申先生会拿双胞胎和自己点痣来比喻书风变化,这是大家说话的方式——把艰涩的东西说的平易。

有位非书画圈读者收到书之后,跟我说这书越读越有趣,根本放不下,一本书画方面的学术著作,能吸引人到这个地步,可见老爷子的专业知识和文字魅力有多强大。

8开,四百多页,三指厚,轻型特种纸,彩印,42万字,裸脊装订,还配了许多图,相当于一半画册一半文字,混排得非常精心。拿在手上沉沉一大本,定价只有168元,可以说非常良心了,爱好书画的朋友,千万不要错过。

“

”

1.《傅申:我不仅在故宫看书画,也看来了姻缘丨画事》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《傅申:我不仅在故宫看书画,也看来了姻缘丨画事》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/tiyu/12295.html