说起苏轼的一生,其实转折点是无法用一场关于他生死的书面官司“五台诗案”来回避的。在这场官司中,作为医生(北宋不杀文人)无法处罚的北宋,几乎杀了苏轼。有人说“乌台诗案”前的苏轼只是苏轼,而“乌台诗案”后的苏轼是“任平生风雨之苦”的苏东坡。

说起这个“乌台诗案”,其实是党争的产物。当时王安石发动变法,驱逐了仁宗时期的一大批名臣。这些著名的大臣被称为“旧党”,包括韩琦、司马光、欧阳修、苏轼等。而一心变法的王安石,开创了一些新人,称为“新党”。其实王安石的出发点是对的,只是选不到人。他选的人都是没德没才的,整天躺着讲变法的成果,收集老党的“罪证”。当然,当时的“改造派”有一个例外,他就是徐庶。

为什么说他差点杀了苏东坡,也是被苏东坡“害”的秀才?忽听缓道:

浙江人舒舒很文艺。24岁时,他以第一名的骄人成绩赢得了仕途。要知道,那时候宋朝24岁还很年轻。舒舒虽是江南秀才,但绝不是文弱书生。他特别正直,口无遮拦,是个不惧权势,不计生死的人。他刚刚进入仕途,担任过一个县的“公安局局长”。他前途光明,却因为下属不孝,愤然杀了下属,干脆辞职回国。这种咄咄逼人的风格真的是“硬核”。

不久之后,徐庶被重新启用。因为他正直无畏的性格,他被任命了一个非常艰巨的任务,就是战后派他去西夏与西夏谈判双方的边界划定问题。你知道,这不是一份好工作。第一,当时北宋和西夏刚刚结束战争,西夏依然杀气腾腾。去了那里,不小心就会死;第二,与交战各方划界,不是一个人里外外的工作。如果做得不好,就会被载入史册。然而,舒舒接到这个任务后,他没有拒绝,也不想和朝廷一起守卫,独自一人去当学者了!这种气势,连武将都不得不佩服!

到了西夏,舒舒毫不畏惧,谈起疆域的划分,侃侃不卑不亢,寸山不让。西夏军见他这个样子,拿刀搁在他脖子上,脸上却没有变色。最终,西夏君主和官员们视他为学者,但他们如此勇敢无畏,也接受了舒舒·舒舒关于领土划界的意见。最后,舒舒·舒舒被授予荣誉并返回朝鲜。

不久之后,徐庶被提升了。当时王安石也在朝廷搞变法。徐庶赴西夏的经历使他深刻意识到变法的必要性,于是他自然而然地加入了进来,成为王安石变法派的核心人物。后来因为苏轼曾经上《万言书》反对变法,自然成了维新派眼中的一颗钉子。清初,苏轼对官位和文学影响不大,所以只被逐出开封。后来随着苏轼任职米州、徐州,其文学影响日益扩大,文学作品多为反对变法。于是,当时朝鲜的“三官”徐庶、丁力开始收集苏轼文学作品中的“反叛之声”,并开始对苏轼进行拘留审问,史称“五台诗案”。在这起诉讼中,变法派的证据足以确凿,给苏轼定罪砍头。幸好苏轼最后被赦免了。

由于“乌台诗案”,徐庶被后人称为奸臣,成为几千年来不可磨灭的污点。其实,舒舒本人并不是针对苏轼,而是实现了自己的政治抱负。然而,苏轼的后人凭借其超然的人生态度和才华横溢的文采,赢得了一代又一代的粉丝。舒舒曾经针对苏轼的历史,自然遭到苏东坡粉丝的讹诈,所以被苏轼“害”成了“奸臣”。

事实上,徐庶作为御史台的台长,并没有陷入党争,更没有在王安石变法中迷失自我。他还放弃了党的利益,弹劾政治改革家张商英的无能和渎职。后来,舒舒因为性格耿直、胆大妄为,得罪了很多朝廷的人,再也没有进入朝廷的权力中心。后来他在掌管政府的时候,勤政爱民,善于用兵,为平定叛乱做出了巨大的贡献,最后战死在军中。

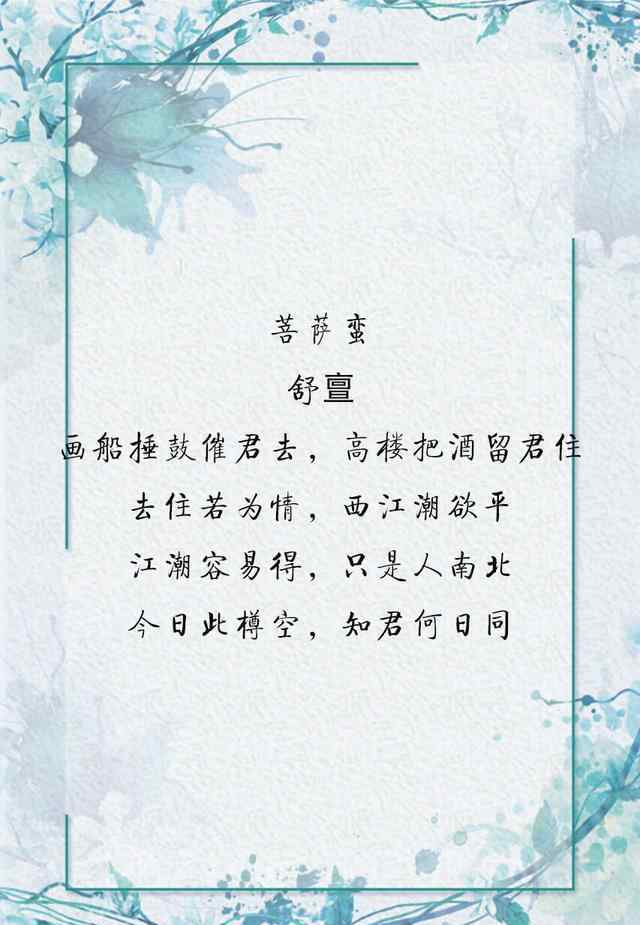

在这里,分享一段舒舒出使西夏时写的告别词:

河上的船夫早已踢着鼓催促你赶快出发,但在这座高楼之上,我想举杯挽留你,却始终难以决定离开时是走还是留。高楼之上,望着河水,河头的潮水即将退去,但是河水涨潮的景色很容易看到,但是走到那里就要把南北分开。今天喝一杯酒空,不知道什么时候才能再加油!

古人离别相送时,离别之人的辛酸,离别之人的别离之情,永远是最动人的。路漫漫其修远兮,寄信难,重逢难。喝了一杯离别酒不知道什么时候能醉。虽然离别可以像王波的“然而,中国有我们的友谊,天堂仍然是我们的邻居”和高适的“不要担心前方没有知音,谁在世界上不知道君主”,但最能引起共鸣的是从内心深处流露离别之苦的情感。

舒舒是北宋时期被忽视和误解的英雄,不应该被误解。读他的山水诗,短诗,读他的人生经历,会让你爱上这个几乎“杀”了苏轼的硬骨头书生。

文章为原创,未经许可严禁转载,尤其是各类公众号。若需转载情私信,若发现私自转载将投诉到底。尊重原创,记得点赞哦!1.《舒亶 他是差点杀死苏轼的“奸臣”,却也是被苏轼害了千年的铁骨文人!》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《舒亶 他是差点杀死苏轼的“奸臣”,却也是被苏轼害了千年的铁骨文人!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/848206.html