耶和华是战士

其实自基督教诞生之日起,牧师们的身影就已经常出没于军队当中,一边为士兵们提供宗教服务,一边随军游历传教,其中一些颇有学识的甚至可以担任智囊,出谋划策,但总的来说,这一时期的牧师还不算军队的标准编制,属于可有可无的存在。

真正意义上的“随军牧师”概念最早于公元八世纪在德国确立,但作为“上帝的仆人”,哪怕是随军牧师也不允许携带武器直接参与战斗,甚至连“手执武器或身着盔甲四处活动”都会受到教会限制。

相传图尔斯·马丁是随军牧师的创始人

将随军牧师们从这些条条框框中解放出来,要等到十六世纪美洲新大陆的大开发时期。随着英、法等国的开拓者,随军牧师被带至美洲,并跟着当地居民一起被大量招募至军队,参与了与印第安土著的战争当中。

战争中不少随军牧师都是在当地被招募

对于信奉基督教的殖民地百姓来说,牧师一般属于强有力的权威人士,即便是很小的一次军事行动,也很难在没有随军牧师咨询和鼓舞的情况下擅自进行。

在《新英格兰的早期历史》一书中就曾记载,一支远征军在路线选择上遇到分歧,最终由一位牧师遵循“上帝的旨意”做出决断,选择了正确的进攻线路,大胜印第安土著。

着装方面,由于身处美洲殖民地的随军牧师并不受到欧洲教会的过度约束,所以当时不少随军牧师会自由发挥,比如穿戴一身中世纪的铠甲,手持灯笼和圣枪(笨重,在当时几乎没有实战作用);亦或是身着一袭黑袍,手拿着圣经随军出征。

很显然这种扎眼的装束导致他们与身边的士兵们格格不入,经常被印第安人当做首要击杀目标,伤亡尤重。此后有些随军牧师怂了,选择和士兵们统一装束,当然这肯定会引来一些同行的批评。

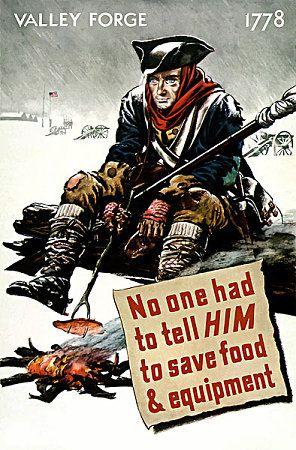

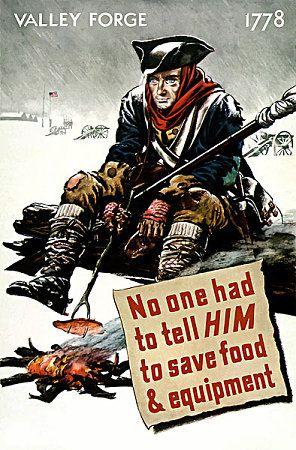

1774年美国独立战争,乔治·华盛顿很重视随军牧师激发士气的作用,在1775年的大陆会议上将随军牧师正式设立为美军的一种军职。自此以后,美军的随军牧师便拥有了更多的规范和制度,而他们的职能也有所变化。

华盛顿自己也是一名虔诚的基督教徒

首先,他们是作为一名士兵而存在,需要担任起一定的“输出”职责,端起手中的燧发枪与英国“龙虾兵”战斗。

“他抓起一支火枪,成了一伙人的头儿,并率领他们向前进攻”这是独立战争时期,关于随军牧师菲利普·培松医生的一段记载;而随军牧师约翰·罗斯布鲁赫于1777年1月2日的第二次特伦顿会战期间献出了自己的生命,是独立战争中牺牲的第一位随军牧师。

其次,随军牧师们当然还得负责提供“群体Buff”,即宣传教义、为士兵们做心理辅导、接受祷告以及对重伤者进行临终关怀、为死者的安葬等。

除了这些应尽的职责外,相对博学的随军牧师还是军中为数不多的知识分子,往往会帮助其他士兵写信,甚至教授给他们一些文化知识。

独立战争期间美国财政相当困难,基础教育一度衰落

由于随军牧师在军中能起到诸多作用,责任重大,所以他们在军中亦颇有地位,享受着和指挥官、军队法官相同的高薪待遇(当时为20美金)。甚至在1787年制定美国宪法的立宪会议上,三十九名签字人之一的亚伯拉罕·鲍德温就是一名随军牧师,此人后来还创立了著名的乔治亚大学。

圣光赐予胜利

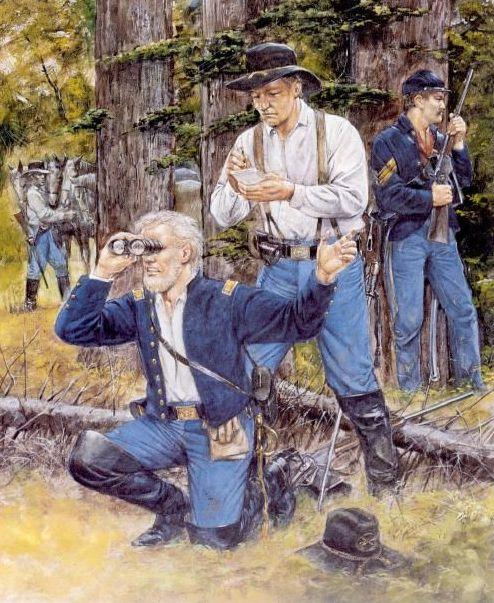

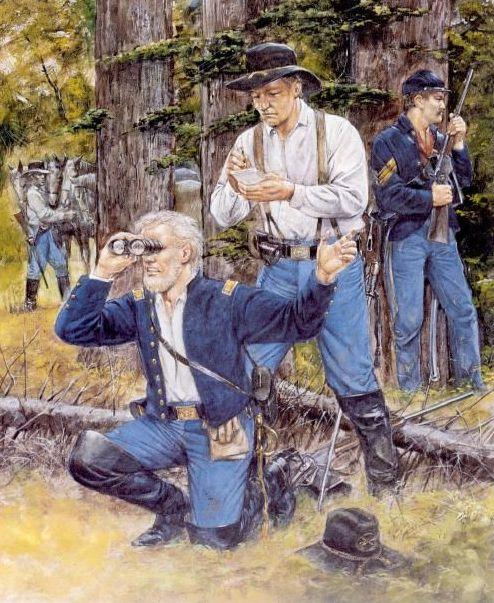

到了1861年的南北战争时期,南北两军都很重视发展随军牧师,仅北军(联邦军)中便有三千多名随军牧师。

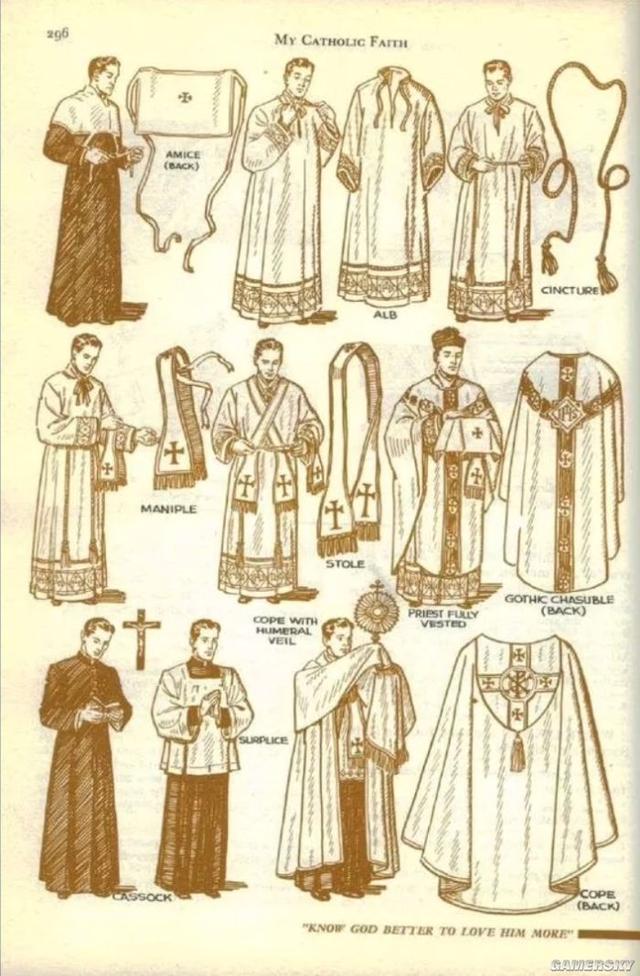

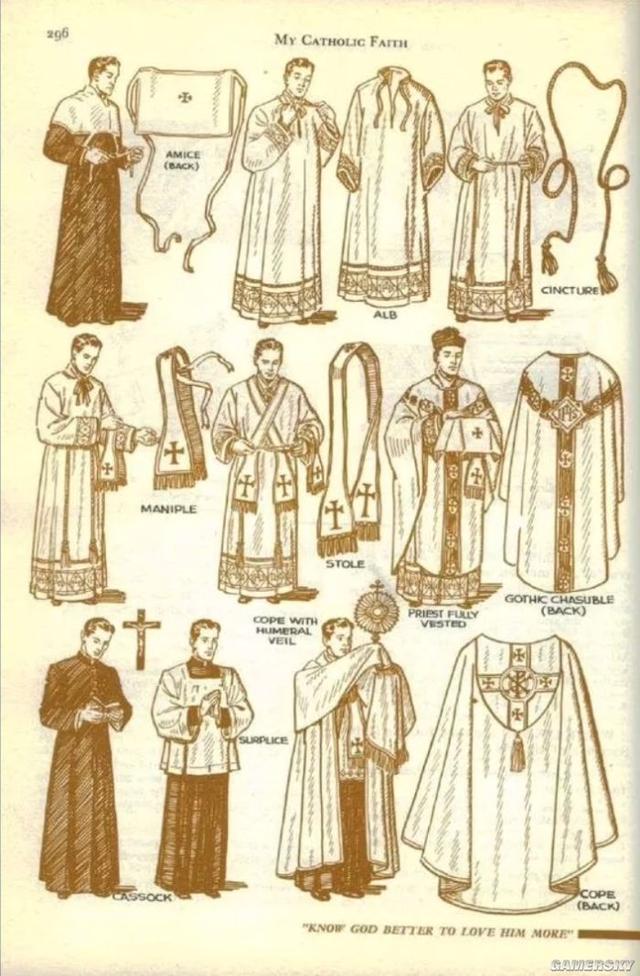

随军牧师的大量增加,导致尚未形成统一标准的服装问题被进一步放大,甚至有些随军牧师穿着上尉的衣服出现,为军队造成了一些混乱。直到1861年颁布的102号将军令中明文规定:“随军牧师的制服为普通黑色袍状外套,竖领,单列铜扣九粒,普通黑色裤子,黑色毡帽,无结饰”,随军牧师们的着装才有了一个规范化的标准。

南北战争中的北军制服

当随军牧师在着装上拥有明显辨识度后,交战双方便衍生出了“不杀牧师”的战场法则,因此北军的三千名随军牧师中仅有六十六人阵亡,远比普通士兵约六分之一的伤亡比例要小得多。

不过极低的伤亡的背后,其实也和随军牧师的职能变动有关。当时的随军牧师被统分为三类:团级牧师、军营牧师以及医院随军牧师。但无论是哪种随军牧师,其“参与战斗”职责均被日益淡化,职能更多凸显在军队的精神、教育以及后勤方面。

团级牧师是随军牧师之中的管理人员,他们首先得是基督教的牧师,再由战地军官和连级军官投票选出,最后通过团长来进行任命。

军营牧师则主要为基层士兵们服务,数量庞大,信仰宗教种类繁多。除了一般的白人天主教牧师外,南北战争期间还首次出现了黑人随军牧师、罗马天主教随军牧师、印第安人随军牧师以及犹太教随军拉比。

这些军营牧师们最重要的职责,是在帐篷中、户外以及篝火旁举行礼拜仪式。因为军队需要他们来满足士兵们的信仰需求,也需要通过这种仪式来告诫士兵们的“邪恶”行为(如赌博、酗酒等)。

此外,这些军营牧师的职责还包括主持婚礼、洗礼;提供法律咨询和担任法律顾问;开办业余学校,教文盲士兵读书认字等。当军队有需要的时候,他们还要干一些信件收发,起草阵亡将士通知书,开救护车,以及在战争后期担任新兵教官、撰写每月的道德思想报告等杂活。

至于身居后方的医院随军牧师们,他们自然主要和伤病员以及死者打交道。一方面要为轻伤员祷告,一方面还要为重伤不治的士兵做临终关怀,最后还得主持死者的葬礼,让他们能与上帝顺利见面。

南北战争时期的后方医院

可以说,在长达四年美国南北战争中,交战双方的随军牧师均发挥了重要作用,也涌现出不少战斗英雄:比如威廉·霍格牧师,就曾从美国东北部的新英格兰出发,突破联邦军的封锁后将《圣经》送到被包围的一群南方士兵手中;威廉·科比牧师在枪林弹雨中为死去的士兵主持了最后的仪式,他的塑像如今仍矗立在公墓山山脊;查尔斯·麦卡贝牧师在撤退过程中坚持和伤员留在一起,被俘后仍在监狱中鼓舞着狱友;罗伯特·布朗牧师,经常走到最前线鼓舞士兵们挺住并战斗……

地狱中的信仰

第一次世界大战期间,美国建立起了第一所随军牧师学校,系统性的培训随军牧师,包括军事技能、国际法和急救方法,一般培训五周就可以上战场了。

值得一提的是,这时的美军早已不再根据宗教划分编制,随军牧师们不论信仰如何,任务都是一样的:那就是照顾任何需要安慰的人。所以在一个营房里,一名随军牧师先是对着一个伊斯兰教士兵祷告,然后又将十字架放在一名天主教士兵唇边,最后用希伯来语开导一名犹太教士兵的场景是非常正常的。

趋于完善的随军牧师制度一直延续到了第二次世界大战。当1941年日本偷袭珍珠港时,许多随军牧师都亲眼目睹了这场猛攻的开始,特伦斯·P·费南冈便是其中之一。

当时的他正在前去做弥撒的路上,眼看着大量日军飞机朝着美军舰队扑来,他不顾危险驱车赶往高炮阵地报信,使得阵地上的大部分非战斗人员得以疏散。随后他又前往医院照顾袭击中的伤者,挽救了不少处于濒危状态的人。

珍珠港遇袭,次日美国向日本宣战

美国正式参战后,随军牧师英勇的身影更是源源不断地出现在展现在战斗中。根据有关记载,在1943年2月3日的北大西洋,一艘德国U型潜艇攻击了载有904名士兵的美国多切斯特号运兵船。

在这种危急时刻,船上的四名随军牧师中尉的将宝贵的救生衣让给了其他人,并为他人祈祷以及准备救生筏。最后,这四名牧师手握着手互相祈祷,随着多切斯特号一起沉入了海中。

他们的这一行为在获得公众敬仰,体现了牧师精神的同时,也极大的鼓舞了美国民众的参战热情,为这场伟大的反法西斯战争起到了巨大的贡献。

据统计,美国参与二战的1250万人中包含8896名随军牧师,他们的官职通常能达到上校级别(和一战的上尉相比,相当于连升三级)。因此,在紧急情况下也有着和前苏联军队中政委所类似的替补指挥职能。

“跟牧师说说去”成为了美军士兵中的常见对话

虽说在军中的地位和待遇提升了,但在火力密度极强的二战战场上担任随军牧师却并不是什么美差。和后方人员相比,长期身处一线的他们经常会暴露在德军、日军的枪口之下,稍不留神便会丢掉性命。

至于他们自己手里拿的,除了圣经和十字架外通常只有一把聊胜于无的M1911手枪,且对外宣称无武装的他们仅能在紧急情况下使用。

《战国无双5》离上一部正传已有七年

《战国无双5》离上一部正传已有七年