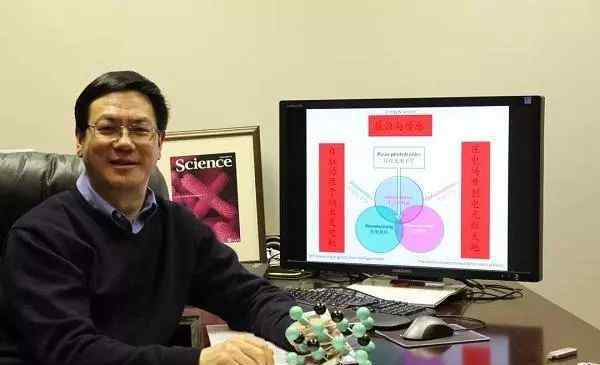

“每天只投资8小时在任何你想做好的事情上是不够的。我热爱科研,享受科研,几乎所有时间都不想学习。”

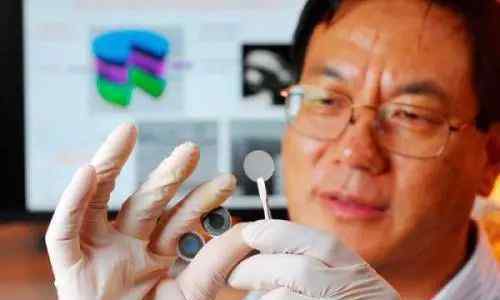

中国科学院北京纳米能源与系统研究所创始主任兼首席科学家王忠林在接受新华网采访时分享道:“学生们说我不会享受生活,我问他,生活的定义是什么?科研是我的生命,是我快乐的源泉。”

"

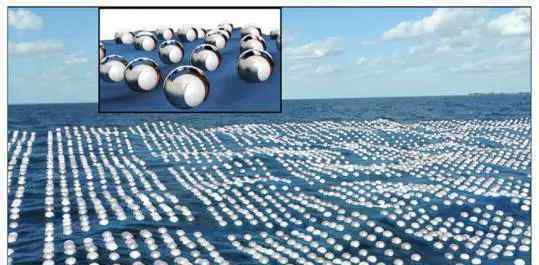

王忠林不断研究氧化锌的纳米结构,使氧化锌成为纳米技术中除碳纳米管和硅纳米线之外的又一大材料;在国际期刊上发表多篇期刊论文,被业界广泛引用;2018年10月22日,他获得了埃尼奖(Eni Award),这是世界能源领域的最高奖项,被誉为能源领域的诺贝尔奖。埃尼奖组委会充分肯定了王忠林作为摩擦纳米发电机理论和技术创始人的地位。

"

面对一系列的成就和荣誉,王忠林一直很谦虚,多次强调他的大部分成就都是幸运的,很多都是偶然的巧合。他说:“我总结了自己的12个原创研究,大部分都是偶然发现的。”

王忠林回忆说,2011年,当他的学生测试纳米发电机时,他们突然发现有一个3-5伏的电压信号,但一般来说,它应该显示1-2伏的电压信号。学生们向他解释了这种情况。王忠林没有把这个错误的结果归咎于学生,而是指示学生们做更多的实验,并继续观察结果。经过反复实验,他发现高电压是摩擦造成的。2012年初,他带领团队打造了全新的纳米器件“摩擦纳米发电机”。小型“摩擦纳米发电机”可以收集行走、说话等摩擦产生的各种能量,转化为电能,为一些设备供电。“偶尔,错误有时不一定是错误,但也可能带来一个全新的世界。”王忠林后悔了。

1995年,王忠林申请成为佐治亚理工学院的副教授。因为没有专门的实验室,他只能白天看文献,晚上在别人的实验室学习。在这样的情况下,王忠林在三年内发表了80多篇论文,一举获得了教授的终身职位。谈到这次经历,王忠林说他不能因为困难的条件而停止学习。而是启发自己追求“实验与理论平行”的原则,即白天学习理论,晚上做实验,同时做三个科目。“我热衷于自己的研究,我不认为这是一件很难的事情,遇到困难我会找到解决办法,如果不行我会改变研究方向。”。正是因为这种热爱、坚持和改变的勇气,王忠林取得了丰硕的研究成果。从科研开始到现在,他一直在科研一线打拼,亲自做实验,了解实验中的难点,解决学生的问题,成就了他所说的“我的研究精神永垂不朽”。

下班后,王忠林喜欢和他的学生聊天。从教几十年,培养硕士、博士、交换生250余人。把这个数字讲清楚,就能感受到他为这些学生付出了多大的努力。

“作为个人,我的能力是有限的,但如果我把学生培养好,他们就会继续我喜欢的科研生涯,发展我喜欢的学科和领域。”王忠林说他的科研之路并不平坦,走了很多弯路。没有人告诉他什么是错,什么是不可行。他希望自己能成为学生的领导者,让他们不要走自己走过的弯路,永远给他们鼓励。在王忠林的心里,他希望每个学生都能做研究,做教授,传承自己的事业,但他对学生要求不高。“你的头脑很聪明,毕业后可以去经商。”他说学生还是应该做适合自己的工作。

除了精心培养学生之外,王忠林还希望更多的人能够理解科学,并使科学变得可见和有形。因此,在他的支持下,中科院北京纳米能源与系统研究所双聘教授曹霞建立了麦克斯韦创新科普实验园,将王忠林的科研成果转化为有趣、互动的科普展品,引起了更多人对科学的兴趣。王忠林希望通过这种方式,年轻人的科学火种能够被点燃,他们的科学梦想能够生根发芽。

“人在生活中的精力是非常有限的,所以看一件事,就会沉下心来,坚持下去。我在纳米领域研究了30年,未来20年我会坚持目前的研究内容。”王忠林说,这是他“生活”的乐趣。

本作品为《科普中国——谈科技前沿大师》原创

转载时请注明出处

欢迎转发分享,请注明出处。

▼

1.《王中林 王中林:我不会享受生活?科研就是我的生活》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《王中林 王中林:我不会享受生活?科研就是我的生活》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/1332992.html