罗,成都体育学院教授,出版了《成都灯影:成都皮影的文化记忆》和《最后的皮影》两部专著。摄影/王乐妍

封面记者何玉玉

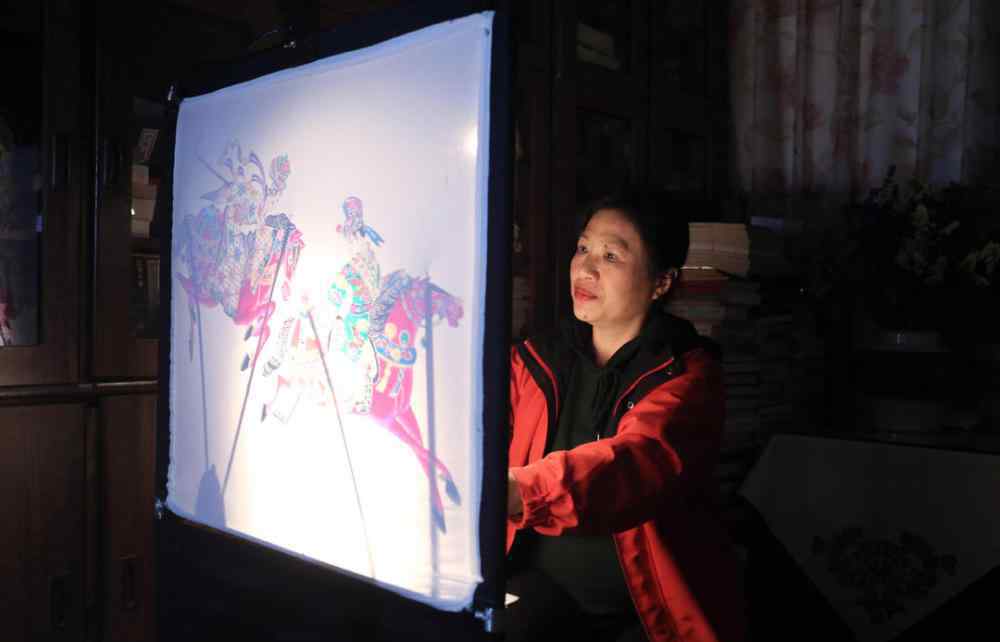

刚进门,罗就对说,你来你来。把封面新闻记者拉到客厅旁边的小书房。书房不到10平米。除了书架和椅子,房间里最引人注目的是一个黑色框架和1米多高的白布小舞台。这是罗新建的“影窗”,由罗亲自设计,用自己的材料制作。

罗,58岁,成都体育学院新闻与传播学院教授。2006年,罗在一次艺术展上偶然发现了“成都灯影”。她说,第一感觉是“骄傲和难过”。“作为一个成都人,我甚至不知道我的家乡有这样的宝藏”。出于好奇,罗开始探索成都灯影的历史。没想到在这个冷门的学科里已经14年了。

罗在自制的影窗上表演了一场皮影戏。摄影/王乐妍

2020年9月28日,以成都传统灯会为主题设计的奥运会开幕式火炬点燃仪式在成都第31届世界大学生运动会开闭幕式创意大赛中获得金奖。此外,她是10个金奖计划中年龄最大的贡献者。罗在颁奖典礼后接受采访时说,这个奖项是对她十多年来对成都皮影戏研究的肯定。

罗告诉封面新闻记者,“其实这不是一个奖项,但它可以表演。”最后,成都邓英不必躺在博物馆里做窗花,而是可以真正走出来,在当代观众面前展示它的大话西游之美。

一个

中国最复杂的皮影戏——成都光影

罗在采访中说得最多的是成都灯影“美”。

中国皮影历史悠久。北宋时期,盛行于关中地区的皮影戏已接近成熟形态。到了清朝,皮影戏已经在全国开花了。根据四川大学蒋玉祥的研究,在皮影戏的鼎盛时期,各地的皮影戏各有特色,主要分为南北两大流派,以四川皮影戏为龙头的南影。四川皮影最精致最有代表性的是成都灯影。

成都邓英皮影

成都人称皮影戏为灯影,形成于咸丰年间。当地皮雕艺术家以川北的土灯皮影为基础,结合陕西渭南皮影的特点,制作了一个高80厘米、结构复杂、研究细致的“皮影”。

皮影戏一般都是动物皮做的。用的兽皮不一样,产生的阴影也不一样。“因为北方天气干燥,不可能搞大。他皮肤大了就会翘起来,不太好玩。所以你看他们的皮影戏比较小,只有33厘米。”

成都灯影木偶详情。

四川物产丰富,牛皮丰富,蜀人总是在“玩”上独具匠心。成都的轻影雕工抛弃了驴皮、绵羊皮、软水牛皮,选择了坚硬厚实的牛皮来制作高达14节的影子人物。熟练的灯光师不仅能让电影人像真人一样环视四周,捋须掀袍,展示传统戏剧中的各种人物,还能展示“变脸”、“转椅”、“擦鞋”等高难度动作。

成都灯笼皮影14关节。图/《最后的皮影戏》

成都灯影不仅大,而且细。罗介绍说,成都灯影是蜀绣、蓝印花布、年画等民间工艺的杰作,曾被外国研究者称为“中国最复杂的皮影”。其雕刻方法也很独特,在四川方言中被称为“李邓英”。

“因为皮革很厚很厚,他不能用刀雕刻。他只能一个一个地挑出来,”罗秋兰说。“你看他有很多模具都是一样的,一个一个的,有大有小。”据说成都一套照明工具有300多种风格。而一套“皮影箱”有三百多个人物和场景,一个雕塑家需要三四年的时间,以至于成为晚清成都的一个专门行当,做灯影艺术家。

罗认为,成都灯影与川剧玩伴的活动密切相关。因为成都皮影戏几乎照搬川剧的对象,所以大部分人物都是按照川剧人物的服饰来设计的。“所以很多皮影都是川剧朋友,或者‘打鼓’。”这些玩伴没衣服没身材,就是爱唱歌,就用皮影戏代替上台表演。"他们在皮影戏中找到了安慰。"

现代人很难想象一百年前皮影戏在城市街道和农村的流行。目前,晚清老照片中有许多街头儿童观看西方绘画的画面,但此时西方绘画的影响远远小于皮影戏。任乃强,1894年出生,四川第一位皮影研究者和历史学家。他的童年是乡村皮影戏流行的时期。他对小时候看过的皮影戏记忆深刻,以至于80岁的他还能清晰地回忆起剧中的内容和当时看剧的感受。

民国时期的成都照明艺术家。图/《最后的皮影戏》

另外,因为成都皮影戏规模大,技巧性强,适合在大型场合演出,完全可以胜任任何大型戏剧,但演出成本远低于人间戏剧。根据中国第一历史档案馆的资料,1909年,成都有9个大型戏曲团体和14个皮影戏团体。光皮影戏甚至可以反馈人的发挥。“比如川剧里有一种叫光影的舞步,来源于二维光影表演。”

成都话里还有很多邓英戏的痕迹,比如“邓英作揖杀人”、“邓英捡回来——牛皮痒”、“邓英气得吹胡子瞪眼”...但最著名的是另一种也出现在晚清四川的牛产品,即“邓英牛肉”。

2

最后一部皮影戏

“成都灯影是中国城市皮影戏发展的最后阶段,”罗说。

清末,成都灯影以精致著称。同治、光绪年间,成都有40多种灯影戏。“每天晚上有几场街舞,行人可以随时站在街上看灯影。”

成都的照明工匠们正在照亮他们的影子。图/“成都概况”

但是,随着时代的崩塌,所有的行业都难以维系。虽然西方绘画没有占领中国的街道,但随后的西方电影彻底摧毁了中国城市的传统戏剧花园,包括皮影戏。根据蒋玉祥的研究,在20世纪20年代,北京有120多部皮影戏,到1932年只有3部。

多年的战争,戏剧的过时,西方技术的碾压,西方古董商对皮影戏雕刻艺术的好奇,加速了皮影戏的衰落。在城市里,皮影被大量出售,以换取短期生活费。

成都邓英动物风光片。图/《最后的皮影戏》

1935年,现代教育家黄炎培写道,成都的灯火几乎消失在街头。

从咸丰年间诞生到1935年前后,短短80年间,成都的光影由盛转衰,急转直下。到20世纪40年代,邓英已经成为一个城市传奇,成都只有少数艺术家会唱歌和表演皮影戏。

这种中断一直持续到20世纪50年代。“影视剧的振兴要从50年代开始。如今,成都皮影戏的最后一位传人梁,被当时的国家选拔出来,到剧团去学习全套皮影戏表演梁生于1946年。16岁时,他被选入成都木偶剧团,与成都“春乐画团”老艺人陈一起学习皮影戏。“陈不仅教梁玩皮影戏,还教他们怎么穿衣戴帽,也就是‘引戏’,相当于导演戏。”

据罗介绍,当时共有七人被派往成都木偶剧团学习皮影戏,其中只有包括梁凯通在内的四人获得成功。后来三人转行,现在只有梁凯通还在表演。

然而,成都邓英戏的研究也起步很晚。1980年,国家历史学家任乃强发表了《灯影皮雕艺术》,开启了对四川皮影的研究。1984年,四川大学历史系教师蒋玉祥在四川大学博物馆库房清点文物时,发现了一个积满灰尘的清代灯笼和皮影戏箱盒,开始研究这种艺术、戏剧和民间工艺相结合的传统民俗。

成都邓英服装,男,女导购。图/《最后的皮影戏》

蒋玉祥把成都邓英戏从川剧的各个流派中分离出来,并使之成为一个系列。然而,研究成都灯影的学者仍然很少。“材料太少了。”作为研究四川成都灯影的第三代学者,罗怀念民国时期的老艺术家。“而且这种民间小玩意很多人参与之后也不愿意让别人知道。这些都是雕虫小技。”,所以没有书面记录。

成都灯影《放裴》。图/《最后的皮影戏》

罗只能从与戏曲同时期的其他文献中找到一些线索,如晚清的词。而且罗开始研究的时候,手头没有成都灯影的实物,只好去各个博物馆观察拍照。为了触摸到实物,罗联系了陕西的皮影雕刻师,自己掏钱,让他们根据图集和照片重现成都的皮影。

成都灯影头茬,小丑。图/《最后的皮影戏》

三

我想把博物馆里的旧皮影戏搬走

罗认为,虽然影视剧需要创新才能与时俱进,但更重要的是恢复传统。“现在演川剧就是呼火,变脸,板凳上得个光。这些都是一点简单的元素,不是创新。”

长期研究大众文化传播的罗深知现代受众的需求。因为传统皮影戏不仅是现代皮影戏的基础,还因为时代带来的“距离感”,传统皮影戏可以在现代产生独特的审美体验。

罗正在展示她定制的成都灯影木偶。摄影/王乐妍

而且,罗认为,即使是传统影视剧也有非常现代的一面。罗说,皮影戏隔着一扇影窗,有着特殊的神秘感和强烈的视觉效果。特别是成都灯影的动作是如此的细腻,木偶手的手指和手掌可以分开操作。这些微妙之处使木偶在呈现舞台效果的同时表达了内心的感受。情感古今皆有。

很简单,但是恢复的过程并不容易。由于成都灯影精致复杂,制作难度大,罗在过去的十年里花了20多万元复制了皮影戏。然而,罗仍然没有一套能够表演完整剧目的木偶。此外,由于外国工匠没有接触过成都皮影戏,罗觉得复制品的许多细节不够充分。

然而,为了让手中的木偶动起来,罗开始尝试自己“带戏”。她根据现成的木偶,选择合适的剧目,进行编排,交给学生进行演绎。

“我开始是因为喜欢。研究了就要动,静是不行的。”2008年,罗的大学皮影俱乐部得到中国皮影博物馆的资助,开始在外演出。在她的带领下,大学生们利用光影木偶在成都街头表演了“钗头凤”、“良渚”等传统戏曲选段。皮影社还专门定制了新的现代皮影造型,并创作了新的一段:“姚明vs流川枫”。

2008年12月,罗的学生在成都街头表演了新一代灯影“姚明vs”。摄影/小迪

“事实上,有很多日本动漫可以用皮影戏来创作,”罗秋兰说。“年轻人不喜欢皮影戏,只是找不到接触的好方法。”

罗认为,大运会是一个很好的机会。她参加比赛的初衷是抓住这个机会,让成都邓英有一个展示其美丽的舞台。

“那天获奖的10个人中,我年纪最大。别人都是90后,00后,只有我是60后。都是高科技,只有我在拿出博物馆的东西,”罗秋兰说。“我觉得我能让他们心动,这件事更有成都特色。”

1.《不息之影 灯影不息 牵戏人罗兰秋:复活中国最美皮影——成都灯影》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《不息之影 灯影不息 牵戏人罗兰秋:复活中国最美皮影——成都灯影》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/731751.html