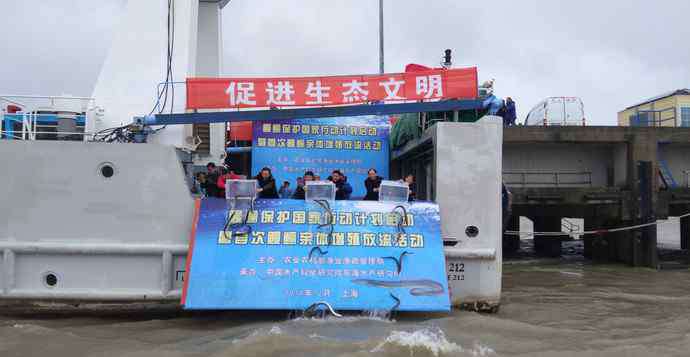

由农业农村部渔业渔政管理局主办、中国水产科学研究院东海水产研究所承办的“鳗鲡保护国家行动计划启动暨首次鳗鲡亲体增殖放流活动”,昨天上午在长江口九段沙举行,3000尾鳗鲡亲体在放流船行驶至水域中间位置时游向长江,随后入海。我国在长江口等区域曾放流过中华鲟、刀鱼、中华绒螯蟹等,但放流鳗鲡亲体,系国内首次。

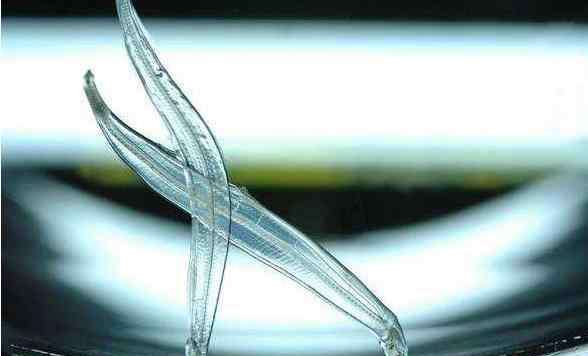

上海海洋大学教授陈舜胜告诉记者,鳗鲡俗称鳗鱼,是江河性洄游鱼类,成长于淡水,但在海中产卵。而鳗鱼亲体,则是指有生殖能力的鳗鱼。我国的长江口是鳗鲡亲体降河入海、鳗苗溯河洄游的必经通道。鳗鲡亲体被放流后,将在海里产卵,随后待明年3、4月份,鳗苗成长成透明玻璃状(即玻璃鳗)并集中于长江口时,将吸引渔民捕捉,随后再进行人工养殖。

据中国水产科学研究院东海水产研究所介绍,鳗鲡是国际上重要的经济渔业物种,属典型长距离洄游鱼类,广泛分布于东亚各国。鳗鲡具有相当高的营养价值,是我国农业农村部推荐的主导养殖品种,我国养殖产量约占全球总产量的80%,是我国重要的出口创汇品种,占全国水产品出口总额的10%。但是,不同于大黄鱼、中华绒螯蟹等均可进行人工繁殖,鳗鲡鱼苗的人工繁殖技术是国际上多年来一直未完全攻克的难题,当下鳗鲡养殖业的种源全部来源于天然的野生苗种。

近年来,养殖鳗鲡除出口外,还要满足国内日益增长的对美好生活的需求,中国各地鳗苗捕捉呈现“掠夺式”发展模式。再加上受全球气候变化和人类活动叠加影响,鳗鲡天然资源数量锐减。20世纪80年代以前,中国几乎所有主要河口都能捕捞到大量玻璃鳗,但现在,多地玻璃鳗资源枯竭,仅限于福建省沿海水域和长江口水域能捕捞到较多玻璃鳗,其中长江口占中国玻璃鳗总捕捉量的70%以上。2014年,日本鳗鲡被世界自然保护联盟评估为濒危物种,列入红色名录。近年来,在《华盛顿公约》框架下,国际上保护鳗鲡资源的呼声日益高涨,保护鳗鲡资源已成为我国一项重要而紧迫的任务。

为实现鳗鲡资源的可持续利用,此次,农业农村部渔业渔政局与中国水产科学研究院东海水产研究所联合在上海市长江口开展首次鳗鲡亲体大规模增殖放流活动。活动共放流鳗鲡亲体3000尾,其中10尾标志了pAT卫星跟踪标志。

东海所科研人员正在给放流鳗鲡亲本安装卫星跟踪标志,以研究放流鳗鲡的洄游行为及评估放流效果。(供图)

pAT卫星通讯标志是世界上最为先进的标志跟踪技术,通过标志内置感应器测定并存储被标志动物洄游路线上的三维空间数据,以及水温、盐度、水深等环境因子数据,然后通过卫星接收基础数据资料,揭示洄游鱼类的生活习性。这次放流将有效增殖天然水域的鳗鲡繁殖群体数量,恢复鳗苗资源,通过标志跟踪技术查明鳗鲡成鳗下海产卵的洄游路径,揭示鳗鲡繁殖行为之谜,有助于填补我国相关研究空白,为突破鳗鲡全人工繁殖技术提供科学依据。

1.《玻璃鳗 中华鲟、刀鱼、中华绒螯蟹之后,我国首次放流鳗鲡亲体,释放了啥信号?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《玻璃鳗 中华鲟、刀鱼、中华绒螯蟹之后,我国首次放流鳗鲡亲体,释放了啥信号?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/78162.html