胡德祥,华中师范大学外国语学院教授、博士。研究方向:中西翻译理论、翻译批评、翻译和文化研究。

摘要:本文以本雅明的经典文章《译者的任务》为基础,在深入阅读英语文本的基础上,分析了翻译的哲学本质和本雅明阐述的译者的任务。同时,结合文学翻译中的具体实例,探讨了本雅明翻译思想中蕴含的哲学价值和理论超越,希望能扭转学术界对本雅明的误解,对当前的翻译实践和研究起到激进的作用。

关键词:本杰明;译者的任务;纯语言;超越

自20世纪80、90年代以来,国内对本雅明的研究很多。有些人可能认为已经研究透彻了,其实不然。“可以说,对本雅明的误解是伴随着理解而来的”(刘447),这种误解今天依然存在。大多数讨论集中在翻译策略和方法上,得出的结论是本杰明主张直译或异化策略,有些人甚至将本杰明的理论作为判断翻译质量的依据,而关于翻译的性质和译者的任务的讨论没有得到充分开展。现有研究表明,许多讨论并不涉及本雅明文章的主要意图和精神,而只关注术语的引入或功利效果的评价,对本雅明的历史哲学没有深入的理解。本文从几个方面分析了本雅明的翻译观,并结合具体的文学翻译实例探讨了本雅明理论的超越性及其启示。

1.翻译本质的超越

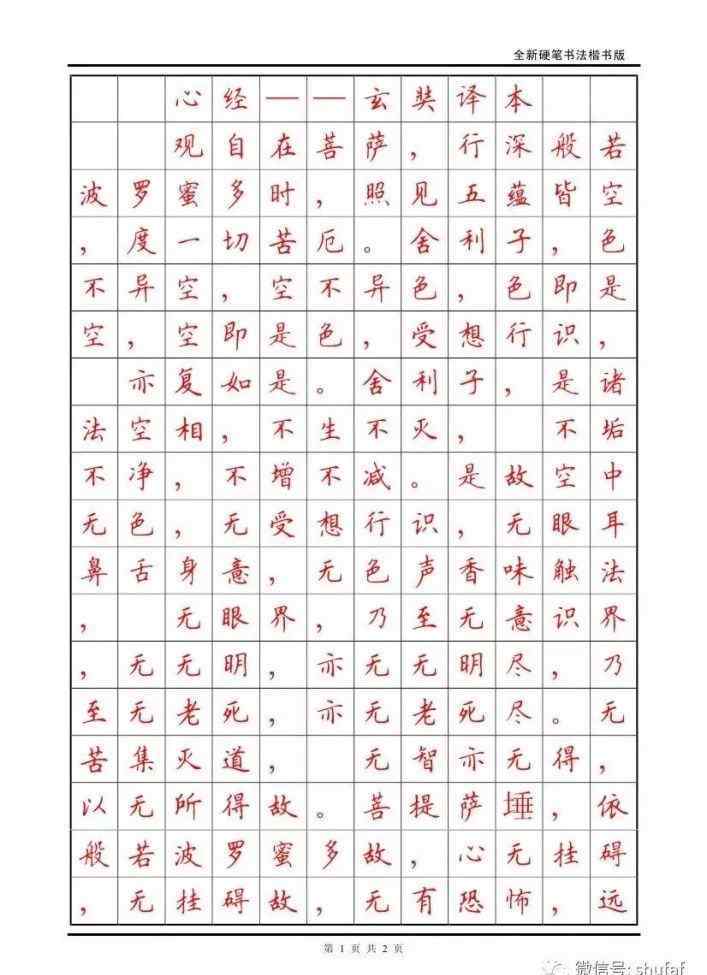

由于本杰明的影响主要是基于他的英语翻译,所以本论文主要依靠哈里左恩的《译者的任务》(本杰明71-82)的英译本。本雅明的理论表达是神学的,晦涩的,但它为译者和翻译研究提供了有价值的参考。受德国早期浪漫主义的影响,他的翻译思想属于“翻译的超越”,他的表现性博弈论是一个三维结构:人-历史(文本)-哲学(刘407)。这一思想为《译者的任务》奠定了哲学理论基础。本文开头我认为翻译不是为了读者,就像各种艺术形式不是为了接受者一样。他将翻译等同于音乐、绘画等其他艺术形式,认为一件艺术作品“只有等待和观看才能被理解”(同上,409),这表明本雅明认为翻译是独立的,即刘所说的超越。

因此,翻译的功能不是传达原始信息或内容,而是探索语言的可能性。它的最终目的是实现两种语言的和谐。它追求“纯语言”(本杰明75),这大概是本杰明最难也是最核心的概念。然而,纯语言的概念并没有脱离外部世界,而是以一种特殊而相对神秘的方式揭示了翻译的本质、目的和功能。

《译者的任务》是一篇结构非常好的文章,作者从头到尾从不同角度反复阐释了几个核心问题和概念,其中最重要的是“纯语言”。本杰明认为,翻译的功能和其他艺术作品一样,不是为了读者,也不是为了传递信息。如果翻译的目的是传递信息,那么它只传递非本质的东西。他指出,翻译的最终目的是表达不同语言之间的互补关系(因此翻译最终服务于表达语言之间中心互惠关系的目的。)(同上,第74页)。他用德国浪漫主义关于“生活”来描述原文、译文以及它们之间的关系。生活是一种存在,一种方式或一种形式。本杰明的英语译者在不同版本中使用的两个词模式和形式基本上具有相同的含义,都表达了一种存在方式。在他看来,翻译是“一个具有无限完成和延续过程的形式连续体”(416),而原作与译作之间的关系则是“生命的关系”(52)。最初生命之花的生命在他们的翻译中是最繁荣的(本杰明73)。他指出,源文本和目标文本之间存在“语言亲缘关系”(同上,第74段),这只能通过翻译来发现。但是,如何表现译作与原作的亲缘关系,并不取决于与原作的相似性。如果翻译作品的目的是为了努力跟上原著,根本不可能有任何翻译作品。也就是说,没有翻译的可能性(…可以证明,如果翻译的本质是为了与原文相似,那就不可能有翻译。)(同上)。他的观点既不是“形而上学”,也不是“乌托邦”,但它抓住了翻译的真正本质,对翻译具有永恒的指导意义。只有抓住作品的永恒性,不断更新语言,译者才能更忠实地接近“纯语言”,使原文和译文和谐统一。这种思想看似矛盾,实则是对翻译本质特征有深刻理解的历史哲学,也非常符合翻译中的实际情况。

根据本雅明的观点,翻译的最终本质是寻求语言之间的互补和融合,即追求“纯语言”。他所谓的“纯语言”就是“升华的语言和先验的语言”(刘425),实际上是超验主义的一种表现,是一种“寻找语言之源的工作”(胡191)。显然,这种工作不是一次就能完成的,需要不同时期不同译者的共同努力,这恰恰印证了不同时期文学作品大量重译的现象。文学名著只有无限挖掘原文的内涵,不断翻译,才能无限接近原文。现实中很多文学翻译都属于名著重译,是在旧译的基础上,借鉴旧译的优点,再加上译者自己的解读和表达,给读者带来新的感受。从这个意义上说,大部分文学作品的重译达到了本雅明的哲学和追求纯语言的目的。

在文学翻译的实际操作中,译者不可避免地要面临语言差异的问题。如何让两种差异极大甚至互斥的语言和谐共存,是每一个译者面临的最大问题。无论有意无意贬低理论的作用,任何译者都不会有自己的翻译策略,也不会有自己的立场或立场。译者的经历、知识、性格、审美等。会影响翻译的选择。有些看似晦涩的翻译,如果是为了读者,就会被指责为奇怪的翻译。例如:

“一个比财富更时尚的人”被王翻译成“为穷人采取措施”。

有人认为“穷测大”这个词很奇怪,有方言味,读者理解起来有些困难。孙志立将其翻译为“缺乏家庭财富和超过一个头。”它被认为是“最成功地传递了原文的神韵”(徐宝华50)。孙毅在原文中使用了“家财不足,格调过剩”的对立四字格来表达时兴而非富贵,充分发挥了汉语的优势。事实上,“穷措施大”并不少见。它基本上可以从字面上猜出大意。指的是贫穷却自命不凡的人。类似的意思可以在《现代汉语词典》(第五版)中找到。在这里,两种不同的表达方式,包括其他版本,都指向同一个原物,共同构成对原意的补充。这些补充性的解释也指向了本雅明所谓的“纯语言”。至于读者能不能看懂,那是其次。正如V. N. Volosinov所说,“理解的任务不是识别所使用的形式,而是在特定的语境中理解它”。对于不同时代的理解,最初的形式是“可变的和可塑的符号,而不是固定的和相同的信号”(Voloshinov 59)。从这个意义上说,任何翻译文本都是暂时的,没有永恒的翻译。因为语言是不断变化的,应该允许不同的版本存在,时代不断呼唤新的版本。这样看不同版本,会有新的思考方向和收获。

第二,超越译者的任务

既然翻译的目的不是传递信息,不是为读者着想,也不是追求与原文的相似性,那么译者能做什么呢?指望本雅明的理论为翻译实践服务或为翻译批评提供具体的方法和标准是徒劳的。本雅明所谓的译者任务,其实是“常与哲学家的任务相提并论,具有深刻的哲学、伦理和神秘的含义”。“当他把翻译置于文学和哲学之间时,他实际上是给了翻译某种本体论地位。因此,翻译超越了技术层面,成了语言哲学的问题”(魏源57)。所以在本杰明看来,翻译绝不是语言转换或者技术水平的问题。

在本雅明看来,一部作品的可译性包含两层含义:一是是否有合适的译者;哪一部作品是可译的这个问题有双重含义。要么:在所有的读者中找到一个合适的翻译吗?或者,更恰当地说,它的性质适合翻译吗…)(本杰明72)。前者是偶然的,后者是必然的;换句话说,任何作品都要翻译,哪怕暂时没有合适的译者。原文是自发的、原创的,译文是衍生的、终极的。译者的任务是在目标语言中创造原文的回声(译者的任务是在他所翻译的语言上找到预期的效果[意图],从而产生原文的回声)(同上,第77页)。这里搜索echo是为了找到“纯语言”。

所谓“纯语言”,就是翻译所包含的可能性,是高于实践层面的哲学理念和追求,反映了翻译的本质和历史状态。为了实现语言的和谐与兼容,即达到纯语言的目的,译者必须积极利用自己的自由权利来拓展语言的边界,丰富自己语言的表达。在这方面,他可以大胆借鉴外语的精华,充分发挥母语的优势。这可能是翻译中的辩证法,也是对翻译自由和译者主体性的另类解读。

很多文学翻译家力求保留原作的异国情调,即崇尚异化,但也不排除一定程度上汉语的优势。如果把所谓的异化一致地运用到整个翻译中,无疑会破坏原文和译文之间的亲缘关系。

批评家指责译者犯了机械的逐字直译的错误。本杰明理解译者的任务是一种“连续的转换,而不是抽象的一致性和相似性”(刘417)。只要他忠实于寻求纯语言的目标,如何表达就是译者的自由。原作中没有永恒的意义,但作品的永恒是译者所理解的作品的魅力和通过不断重译所展示的新思想。请看下面的例子:

在一个晴朗的六月的早晨,我的第一个漂亮的小保姆,也是古老的恩肖家族的最后一个,出生了。(e .勃朗特:《呼啸山庄》)

六月的一个阳光明媚的早晨,古老家族恩肖的最后一代继承人诞生了。这是我亲自喂养的第一个孩子。

六月的一个阳光明媚的早晨,我的第一个孩子,古老的恩肖家族的最后一颗幼苗诞生了。(孙志立51)

两个译本中的一个保留了原结构,另一个改变了原结构。两个版本对原文的理解都没有问题,只是译者的表达方式有所不同。如果第一次翻译破坏了原文创造的悬念;翻译2刻意保留原文的结构,用了四个分句,读起来也觉得支离破碎,但实际上牺牲了流畅性。其实两个版本都可以接受。作为另一个例子,

她不能抛弃塔拉;她属于这片红色的土地,远远超过它们可能属于她的程度。(米切尔先生:《飘》)

翻译1:她不会放弃塔拉;她属于这些红色的土地,远比它们属于她更真实。

翻译二:她不能放弃塔拉;这片土地属于她,她永远属于这片土地。(同上39)

第一次翻译显然忠实于原文的结构顺序。虽然“她属于这些红色的土地,远比它们属于她更真实”,读起来略显生硬,但可以理解。按照本杰明的观点,译者根本不用为读者着想,更不用说这句话不让人费解。“远比……真实”是一种新颖的汉语表达方式,也可以算是对汉语使用的一种超越。的确,从传递信息和再现原文的角度来看,有时需要进行一定的补偿或改编,就像第二次翻译一样,但无论哪种方式,都不是翻译的最终目的。

总之,本杰明不能也不需要找到译者应该采取的策略或方法,这是普通翻译研究机构所期望的。译者的任务只有一个:寻找与原文的互补与融合,最终达到纯语言的境界。

第三,翻译策略的超越

学者们热衷于讨论翻译策略,喜欢根据归化和异化或直译来概括译者,这也包括对本雅明的误解。翻译不是单语行为,而是典型的双语行为。然而,这个对于翻译过程研究尤为重要的明显问题却常常被忽视。如果把翻译简单理解为“把事物从一个语境带到另一个语境”,或者“翻译是一个独立的文本”,那么很容易强调翻译的现实目标,而忽略了隐含的“双语性”,即本杰明指出的语言之间的“亲缘关系”。如果将译者的策略取向强行分为归化或异化,则也强调了本雅明的翻译只以“传递信息”和“人际交往”为目的,这恰恰是“本质上的东西”(本雅明71),不是翻译的终极追求,也与本雅明对纯语言的追求相矛盾。

那么,本杰明对译者采用的策略或方法怎么说呢?按照他的观点,可以得出采取异化策略的结论吗?还是直译是最好的选择?可惜答案都是否定的。他没有对具体的翻译策略或方法提出明确的意见,所有的讨论都是为了澄清他自己对翻译的历史和哲学观点。关于忠实,本雅明指出“忠实在单个词的翻译中几乎永远不能完全再现原文的意思”(同上79)

在《译者的任务》的结尾,他引用了潘维兹的话,译者的基本错误是把自己的语言保持在一种偶然的状态,而不是让自己的语言受到外语的强烈影响。很多译者(包括最好的)都有这种错误倾向:过于尊重母语,总想把原文拉近自己。在他看来,翻译不是要充分发挥译文的“优势”,而是要探索译文的韧性和潜力,“借助外语来扩展和深化他的语言”(同上,第81页)。因此,译者应尽量容忍原文的表意方式,因为形式不仅是内容的外衣和信息的载体,在大多数情况下,形式是内容和意义;单纯强调意义而忽视形式,会给原文造成损失。例如:

对蒙大维兄弟来说,酒浓于血,他们为家族企业查尔斯·克鲁格酒厂的控制权而激烈争斗。

1.查尔斯·卡勒啤酒厂让蒙得维的亚兄弟忘记了他们的兄弟情谊,他们成为了这个家族企业的敌人。

对蒙得维的亚兄弟来说,酒浓于血,他们为查尔斯·库勒啤酒厂的财产进行了激烈的斗争。(孙志立50)

翻译2保留了原文的形式,把酒浓于血翻译成“酒浓于血”,读者乍一看可能会觉得奇怪。不过稍微思考一下,就可以理解为兄弟之间的生意比亲情更重要,“酒浓于血”甚至有点神清气爽,耐人寻味。如果译者坚持自己的语言而不是积极接受外语的影响,翻译出“血浓于水”这句话,就失去了引入新表达的机会,就没有文化交流。从这个意义上说,翻译1中“兄弟情”的中文表达只是一种形式,没有任何新的表达可以因为其特质而被拒绝。

我们常常认为直译是忠实的。本杰明指出,直译永远不能反映整个原文。直译的合理性虽然显而易见,但其合法性却模糊不清。他不想“忠实”。他要的是比传达意义更高的“真理”。他要的是语言之间的亲和力,让源文本和目标文本达到和谐,无限接近忠诚。本杰明强调在他的翻译中应该引入“陌生感”,这并不是对译文的最高褒奖(说它读起来好像是用那种语言写成的,这并不是最高褒奖。)(本杰明79)。在翻译一种远离母语的语言时,我们必须回到语言最基本的要素,努力深入作品、意象、音调的交汇处。我们必须通过外语来扩展和深化我们自己的语言。历史上无数翻译家的行动也证明了这一点。请看下面的例子:

小山丘,树木繁茂,山顶有一排冷杉树,天空衬托出一个坚实的轮廓,小山丘一个接一个地升起,不同程度的薄雾形成了一个图案,给构图带来了完整性,同时也给了想象力足够的空间。(萨默塞特·毛姆:黎明)

有许多山,被绿树环绕。最上面一排冷杉树轮廓分明,与天空相连。云腾充满迷雾和变化,不仅是点睛之笔,更是给人以想象。(胡德祥58)

在这座小山丘上,树木长到了山顶,沿着山脊的一排松树形成了一个与天空相连的清晰轮廓。山峦叠叠,直入云霄,云腾里的雾气涌动变幻莫测,形成完美的格局,让想象有了丰富的意境。(陈守庚63)

原文是描述山景的复杂长句。两个译本都被转换成了中文的两个短句,尽量保留了原文的形式或结构,但两者的区别还是很明显的。除了对杉树的误解外,第二句中放了“叠山直入云霄”的顺序,略显语无伦次,通顺;对山林的描写,过渡到对云雾的描写,很自然。此外,它采用了中国画独特的技术手法和想象力,这就是“留白”。另外,四字“百变”、“点睛”等地道的汉语表达方式,让整句读起来流畅自然。译者对原作神韵有着深刻的理解和把握,这种神韵体现在优美的写作风格和富有诗意的汉语词汇上,他们的美感就在纸上。

虽然这句话的两个版本都是直译,基本上表达了原文的意思,但有些直译并不能反映整个原文。无意判断两种译本的差异,但可以印证本杰明的理论。本杰明把译文和原文的关系比作相切触圆的关系,译文只“在无穷小的点上触到原文的意思,然后沿着自己的轨迹走下去”(一篇译文轻轻触到原文,只在意义的无穷小的点上,(本杰明81),每个译者只能根据自己的理解去触到原文的细微含义, 而正是无数译者的不同翻译让我们领略到了原文的无限意义,不同的翻译围绕着原文形成了无数的切线,从而不断接近原文的真实,而原文的生命也在不断的翻译过程中延续。 这个论点与大多数人理解的原文和译文是同心圆的事实大相径庭。

四、对翻译批评的启示

本雅明对文学翻译的严肃思考蕴含在他独特的隐喻和思想中,这些隐喻和思想具有深刻的含义,对翻译批评具有重要的启发意义,值得我们深入研究。根据本雅明的解构主义翻译理论,意义在其产生之时就已经确定,任何翻译的意义都是“延异”,但离开当时的地域之后,即经过延异的过程之后,就不可能回到原来的状况(胡195)。应用于翻译批评时,不能指望对原文有明确的解释,没有一定的历史语境进行批评是不公平的。正如本雅明所说,翻译只是一种“权宜之计”,“再完美的翻译也不能取代原作的重要性”(本雅明76)。没有永恒的翻译,只要译者在把握整体的基础上努力表达自己对作者意图的理解,实现与原文的和谐共赢,即使完成了历史赋予的崇高使命,也就是达到了本雅明的纯语言目标。

本雅明的翻译超越论并不为一般人所理解。他认为译者并不在语言森林的中心,而是“站在森林之外寻找一个能产生回声的点”(同上,第77页),这与上述原文和译文之间的圆和切线关系是一致的。译者不一定关注语言,可以关注不同的方面,意义或形式,或其他方面,这都取决于译者的翻译观和所处的历史环境。对于译者来说是这样,尤其是对翻译的评论。如果我们掌握了本雅明翻译思想的精髓,我们就会从“独立”、“纯粹”、“生活”等哲学层面来分析和评价翻译。

许多文学翻译家的实践表明,翻译不能完全放弃忠实的源文本,也不能完全放弃忠实的目的语的归化,但归化中有异化,异化也包括归化,是一种相互包容。甚至主张异化的孙志立也说他主张异化。“并不是说异化是万能的,你可以肆无忌惮地选择一个。事实上,异化方法的应用是有一定限度的”(孙志立37)。因此,批评家不应该关注语言,而应该关注思维。过分关注归化和异化的区别,甚至对翻译策略或方法的讨论都是没有意义的。同样,所谓的对译文的整体评价,比如脱离历史文化背景,单纯地讨论译文的信息传递和风格,看是否能被读者接受,似乎也缺乏深度。

动词 (verb的缩写)结论

综上所述,哲学家本雅明眼中的译者任务绝不是简单的语言转换,翻译甚至不是一个文化问题,而是超越一切操作层面,涉及对语言本质、潜能和相互关系的深刻理解。当应用于具体的翻译实践和翻译批评时,它不是考察译者采取了什么策略,原文是否被准确地再现,译文是否能融入目标语言社会等。这些技术性的讨论有其存在价值,但最终只是对翻译的粗浅研究。要跳出讨论方法和策略的藩篱,抛开技术因素,进行深入的历史哲学思考,才能使各种翻译现象、译者的任务、各种译本的差异,都随着历史哲学和思维的发展而进行

胡德祥:“对本雅明“译者任务”超越性的再认识”,《外语研究》,2018年第5期。为了适应微信风格,删除了评论。

本文转自:外语研究

1.《德香 译见||胡德香:重识本雅明“译者的任务”的超越性》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《德香 译见||胡德香:重识本雅明“译者的任务”的超越性》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/junshi/1623420.html