六朝时期的一棵松树

原是宋林寺镇庙之宝,46年前,王寿山砍下一根枯枝,做成盆景“巨无霸”

泰山公园桂花林中的一棵“强壮的树”被证明是它一千多年来生命的神奇延续

民国时期的六朝歌曲

经过几千年的历史变迁,海陵大地在古树名木的年轮上刻下了岁月的印记。

“三尺短,松根一百尺长,闻风雨,便作龙。”在江苏省泰州市(现泰州市海陵区教育局)的元松林寺内,曾经生长着一棵千年老树,俗称六朝松。

如今,这种六朝松木的枯枝仍留在原台州盆景园(现台州盆景R&D中心),被制成盆景。在一些老照片中,人们仍然可以看到它蓬勃发展的魅力。

据台州盆景R&D中心最新调查,一株六朝松活枝被移植到泰山公园的一片桂花林中,生长旺盛,成为其生命一千多年的神奇延续,堪称台州历史上第一棵“树壮”。

这棵古树经过几千年的风雨洗礼,有着怎样的前世?

是松树还是柏树?具体多少年?

“朱雀桥上有野草花,武夷巷口夕阳斜。”唐代刘禹锡诗歌中的“武夷巷”现在位于秦淮河南岸。相传三国时,吴军在此扎营,吴兵皆穿黑衣,故名吴襄。

有趣的是,海陵古城也有一条黑巷子。无法验证巷子是什么时候命名的。然而,武乡南端有一座古庙。寺内原有植物“不高于檐,树荫达数亩”。树枝的缠绕就像一棵奇怪的老树,像一条龙蛇一样向四周延伸。远远望去像一片松林,民间习惯称之为六朝松。这座古寺也叫宋林寺。

关于这种六朝松树的种类和属,一直有不同的看法。明代胡、认为“此树有叶无鳞,柏叶松,非松非柏,实为桧木(音桂)”。清朝时,李南说是“松”,而李保泰在《库珀之书》中提出“江北人不分松柏,无松则死”。据当代园艺专家鉴定,这棵树其实就是臭柏,也叫圆柏。

六朝是三国(吴栋)、东晋、宋、齐、梁、陈,建康(今南京)为都,距今约1700年至1400多年前。瓦伊,唐朝人,在《建康志》中记载了这六个朝代,因此得名。相传这种古树是六朝时一户人家的盆景。宋初,茶台厂是从宋林安的一种盆栽植物上移植过来的。

当树从盆地移到地面时,它落地后迅速生长,形成了一个独特的景观,一棵树变成了一片森林。所以清代泰州学者王光业有一句话“太旧的东西今天还存在,半亩荒废的寺庙已托根”。

据有关文献记载,1810年4月,扬州刺史李宝太在宋林寺参观六朝松树时,被僧人告知“曾有人在此留宿,夜间从其盗琥珀”。琥珀是松柏的树脂化石,可以推断这棵树有1000多年的历史了。

有人认为这首歌被冠以“六朝”,是泛指,意思是它的年份很长。然而,不管这些说法的真实性如何,景观专家认为松树已经生长了几千年,这是肯定的。

这种松树年龄不仅在中国罕见,而且它的特殊形态在世界上也很罕见。与泰山的六朝苍松和山东的东南大学不同,宋林安的六朝苍松就像一个巨大的盆景,由园丁精心修剪和捆扎。

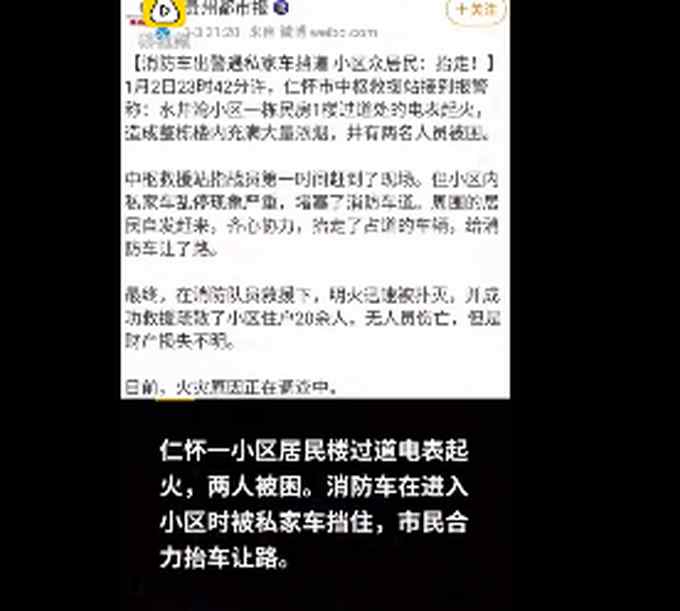

潮声杂志刊登的六朝松树照片

这颗六朝的珍稀松树是宋林镇寺庙的珍宝。据文献记载,这棵树的树干死得比较早,只有四五米的高度。有两个根打结在一起,树枝一出地面就弯来弯去,枝叶向四面八方伸展。为此,寺里的僧人专门用三四十根木柱支撑着游荡的树枝,从而形成了一个巨大的伞状松盖。松盖直径20米,下面的人可以摸到,最多能在树荫下容纳两三百人。清朝嘉庆年间,僧人怕自己蔓延的树枝侵入房屋屋檐,曾用斧头砍下一根,但仍像以前一样兴盛。

台州六朝松

文人为它歌唱,六十年前死去

明清时期,泰州文人有金学芳、康法祥、楚庶人、金长赋等。都是专门写六朝时宋的诗。

比较著名的有的、苗的安、的《古柏之歌》等。《海陵支竹词》中也有这样的描写:“城南小庙,黑漆漆,明处聚春。三尺短松根百尺,闻风雨,则龙也。”

虽然受到了学者们的追捧,但并没有带动寺庙里的熏香继续繁荣。1810年李宝太来扬州时,寺里只有两个可怜的老和尚。一年后,、龚、、余子忠、康法祥等四位文人来访问时,只有一位老僧“洪圣,朴禄”。看到夏泉等人来了,老和尚很惊讶,因为很久没有人来了。

1936年,由于六朝时的松树景观,宋林安被当时的政府定为省级保护古迹。出于这个原因,尼姑庵里的和尚们集资拆毁了安唐以东所有的原有寺庙,并在古松周围修建回廊,让游客们从不同的角度欣赏六朝时宋的姿态。在回廊的四角,有一个六角飞檐的小亭子,供消遣。东北角的亭子里有一副对联,相传为沈一九二二年所作:

又偷半天清闲,空寂无人的庙睡云里寻鹤梦;

想请六朝兴亡,在雨中做龙。

宋林寺一度成为泰州的热门旅游景点。在传教士早先拍的一张照片中,一眼就能看到无数的六朝松枝,如游龙。一群孩子站在树下或坐在树干上,表情充满好奇和拘谨。也许,他们就是在这里玩的,第一次看到相机,就成了传教镜头里的风景。

另外,当时一些身穿长袍马褂的彝族人,往往喜欢以六朝松木为背景拍照。因为当时摄影很贵,所以只有几个小康的人在这里合影。中华人民共和国成立前,拥有南方军队的中国人民解放军(PLA)拍摄了六朝时期宋的全貌。到目前为止,台州至少有6张从不同角度拍摄的六朝松木照片。

可惜抗战胜利后,因为宋林寺驻扎了一个税警团,六朝松下放养了军马,马匹啃树枝,尿毒松根;后来有移民在树下建炉灶做饭,古树的根被烟熏火燎毁了。到了50年代,六朝松木逐渐凋零凋零。

六朝时期用松枝嫁接柏树

【此生枯木逢春】枯枝放盆,柏树嫁接成新景

50年代末,宋林安也成了生产队的仓库。六朝的松树,原本盖着绿伞的,大部分已经枯萎,只剩下一根侧枝更绿了,古树也奄奄一息。

1968年,市有关部门指示园林部门将六朝松木移至泰山公园,时任泰州公园技术总监、50多岁的王寿山接到了这个任务。

早在1932年,王寿山的父母就在台州八字桥以东的公共林地建起了“花园花园”,从事盆景扦插和种花,规模达一万盆以上。王寿山出身盆景世家,后成为中国盆景艺术大师,10岁随父正式学艺,是王的第五代传人。到了20岁,他的切割和打结技巧相当熟练。

为了保存六朝松的胜利,王寿山和他的同事们砍掉了一堆六朝松的枯枝,用一棵柏树种在一个特别的3.5米长的盆里。几年后,柏树的枝叶和新叶与六朝松木的死堆融为一体。乍看之下,似乎六朝松是“复活”了,所以取名“六朝遗迹”。

今天,“六朝遗迹”被搬到了泰州盆景R&D中心的东南角。随着时间的雕琢,树枝横空,树干扭来扭去,古拙天然六朝松木的枯枝与旁边种植的柏树交融,犹如枯木逢春。可以用“风光无限,寓意无穷”来形容,堪称不凡之作。

“六朝遗迹”的规格与其他盆景相比,堪称“巨无霸”;但比起宋代“大阴数亩”的壮观景象,却是小巧玲珑。

正是这种承前启后的“六朝遗迹”,让人们由衷地赞叹王寿山等盆景大师的精湛技艺,让从未亲眼见过六朝松木美景的人们,从王寿山大师截取的这株松木的精华中,领略到古老的意味。

1000多年前,六朝的松树从盆栽移植到宋林安。1000多年后,一根枯枝再次放入盆地,成为一道风景。可见,宋林六安的松树被公认为泰州盆景的鼻祖。

六朝的宋成为人们拍照最常见的背景

挖古松的时候,一百条蛇都不会离开

50年代以前出生的台州市民,对六朝时期的宋并不陌生。“但要想再找到六朝松,只能从老照片里看到全貌。”就在很多人感叹之后,2008年,一个好消息从原来的台州盆景园传来。

经查找,发现50多年前,王寿山大师将六朝松的一枝移植到泰山公园的桂花林中,现在生长良好。

王涛,市民,从小就住在宋林寺附近。六朝的松下树,曾经是他小时候和朋友玩耍娱乐的游乐场。在王涛童年的记忆中:“骑在古松的树枝上就像骑在农村的牛背上一样舒服。”

1944年,台州人曹开贤和他的两个朋友在六朝时的宋朝前合影

在他的印象中,民国初年,六朝的松树依然茂盛,青翠欲滴,由宋林寺的僧人看护。最后照顾了一个叫欣欣的瘸腿老和尚。平时,老和尚习惯在正月半在松树旁松土除草、烧香念经。

解放后,成立了生产队,拆除了松林寺,生产队的牛拴在古松上,挂了一个大钟,提醒成员去上班。每天,船长都要来这棵树上按六七次铃。

到20世纪50年代末,古松的树干已经基本枯萎,只剩下一根侧枝和一些绿叶。当时有几个管理人员来到泰山公园,让人把枯枝砍掉,把那些枝叶和根挖出来,移植到泰山公园北阅览室前面的桂花林大花坛里。

“我挖古松的时候在那里。还看到他们在老花坛的古松根下挖出了上百条大小不一的火红修行蛇。那些蛇盘踞在树根下,不肯离开。后来都被搬运工打死了,死蛇捡了一大箩筐。六七十年代经常有外地或海外的老海陵人来我家打听六朝松的踪迹。听说古松搬走去世了,他们都表示遗憾,带着遗憾离开了。”王涛在文章中回忆道。

根据王涛提供的“泰山公园桂花林花坛上移植了一根六朝松活枝”的线索,泰州盆景R&D中心的工作人员最近调查核实,鉴于当时特殊的历史时期,王寿山大师在世时很少提起这件事,外人也很少知道。历经40多年的寒暑,难得一见的六朝松活枝,依然生长在泰山公园桂花林的花坛里,没有枯死,生长良好。但很多人错误地将台州盆景园“六朝遗存”盆景中的枯枝视为移植到桂花林中的活枝,认为活枝移植后未能成活。

树枝存活下来,藏在桂花林中

在王寿山的直系弟子、台州盆景王的第六代传人曹继德的带领下,我们发现了移植在桂花林花坛里的活枝。经过几十年的适应,这种活枝的根部已经通过花坛的砖缝渗入地下,长成一棵参天大树,高近10米。青枝挺立,仿佛不愿失去斗志。

“当年参与移植的泰山公园老工人们的回忆,加上一些线索,证实了这个近10米高的古松,就是宋林延安六朝松的活枝。在物质匮乏的时代,移植的时候,专门用水泥和砖头为这个活树枝搭了一个大花坛,可见王寿山师傅的‘宝贝’程度。”曹吉德说道。

“它活到现在不容易。这是六朝松1500多年生命的延续。可谓奇迹。堪称台州古树名木中的‘树强’。”站在老树下,曹继德感慨万千。

当时,宋林庙里的六朝松树“不能升到屋檐上,只能四处生长”。为什么六朝松木的活枝直插云霄?

六朝松枝嫁接柏树制成的盆景

罗、刘鸿来、徐芳三位老园丁,在泰州盆景园工作了几十年,他们揭开了“神秘”的面纱:宋林寺的曾经是六朝时一户人家的盆景,手工剪扎,枝桠扭曲。部分树皮和髓被外伤抑制,针叶常绿树种的生长优势丧失。加上生态条件的影响和后天人为因素的干预,古松只能低头。

而盆栽在桂花林混凝土花坛中的红松侧枝,生长在同一根上,但生长条件优于宋林安,受人为因素干扰小,初植时被限制在盆状花坛中,生长不好。后来随着根系的不断发展,根深深地扎在地下,园丁们后来照顾它们。所以这个侧枝不再是当年的秋曲盘枝,而是像其他地方的六朝松一样,傲然挺立,直冲云霄。

(温馨提示:我们尊重并感谢原作者。所有没有作者名字的文章都是因为找不到作者而造成的。请原谅原作者!如有版权问题,请联系原作者或同行告知,我们会及时更正删除。类似微信微信官方账号转载本刊发表的文章,请注明出处。谢谢合作!

。

1.《六朝松 一棵六朝松的前世今生》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《六朝松 一棵六朝松的前世今生》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/keji/683585.html