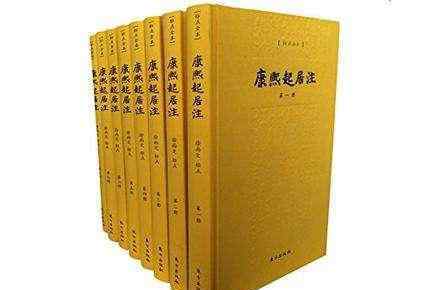

从汉朝开始,几乎每个皇帝都有一个起始音符,由当时的报幕员记录,几乎没有什么修改。因此,该材料比其他史料更为真实,是编纂国史的重要材料,具有较高的研究价值。

康熙朝,从康熙十年九月到康熙五十七年三月,共有注本982卷,分为满文和汉文,其中中文原件486份,手稿7份,其余均为满文。这些记载是后人研究康熙朝的重要史料,其中记载了康熙帝赐御书的诸多活动。康熙皇帝活动的目的是用儒家思想教育臣民,以这种形式鼓励大臣,这是康熙政治风格的缩影。

满清进入中原之初,并不重视汉文化。对于汉字和汉字,清朝统治者持排斥态度,以满族文化为主流,在全国各地硬性推行,引发剃发、圈地等带有浓厚民族色彩的政治活动。在受儒家文化教育了几千年的中原,这些压迫奴役的政策引发了强烈的冲突。清朝初年,政权还不稳定的时候,顺治皇帝就感到了很多危机。

在满汉冲突带来的政治危机中,顺治皇帝被迫重新审视文化差异,接受中原传统文化。为了加强政治稳定,他提出了“文教兴儒”的大政方针。但是在清初,各方的战争都没有经过评估,顺治皇帝也没有时间过多的关注文化,所以这个政策没有很好的执行。问题一直持续到康熙在位,矛盾更加尖锐。

在处理满汉冲突的过程中,康熙皇帝清醒地认识到,只有欢迎回中原传统文化的宗主国地位,满汉之争才能结束,中原人民才会在心中接受满清统治,从而化解民族危机。因此,作为统治者,康熙皇帝率先倡导和学习中国文化,练习男性书法,并赠送大量御书。在康熙帝的指导下,八旗子弟和满洲贵族把学习中国文化作为时尚。至此,执掌中原文化领域多年的中原传统文化再次回到了中心位置。

唐朝时,张怀瓘在《字体论》中说:“不近书以说明典与坟之伟大。”明代的香木在《书香词话》中进一步解释:“书家者,所以也人心,所以闲。”从以上言论可以看出,书法作为一种采样艺术,几千年来深受儒家文化的影响。具有使用功能的书法表达已经成为儒家的道德标准和伦理信条。

书法影响人心,人心影响圣道,这是儒家关于书法的核心部分。所以清朝统治者在仔细审视中国文化的时候,书法在这个过程中起到了重要的媒介作用。尤其是康熙帝大量赠送御书的行为,借助这种实用性极强的艺术形式,与汉官进行了接触和沟通,从而变相维护了清政府的统治,使满清在中原的统治更加稳固,以独特的视角推动了清初社会的发展。

康熙帝通过多次赐御书,将几千年来一直处于中原文化中心的儒家文化推回到至高无上的地位。比如2013年11月18日,康熙帝在孔子故里曲阜称帝:“至圣之德,同天地日月,其机巧广大,不可参。我一向研究仁义,以为至道,本想赞美,却不能引用。在挂在寺庙里的专门书籍《万世楷模》中,非云阐述了神圣的宗教,也展示了未来

康熙二十五年(11月16日),康熙帝将宋代儒家文化的代表人物周敦颐、张载、程颐、朱的祠堂授给白鹿洞书院和岳麓书院。1942年6月20日,康熙帝写下“释道解酒儒”的牌匾,赠给荆州周知,并下令将牌匾悬挂在董仲舒庙。类似的行为还有很多。康熙皇帝通过频繁的活动,如书法和牌匾,赋予儒家文化至高无上的地位。

康熙帝是一个有着深厚文化修养的皇帝。他从小读过儒家经典,对“四书”“五经”等儒家经典相当熟悉,有自己的理解。很多名句经常被他递过来,在帝王书的创作中引用。所以,当崇尚儒家文化的康熙皇帝赐御书时,就相当于赐“圣贤之道”。

比如康熙三十三年六月十五日,授与吏部尚书库莲娜的御书牌匾“冰鉴堂”,出自李周、田观、陵仁的“祭学冰”,意为镜如冰净,意为教化库莲娜。作为一个主管人事的官员,选人要慎重。

户部尚书马旗的御书牌匾“九石经榜”来自李周,意思是说户部作为大清王朝的财政部门,要“量入为出,略有所储”。赐吏部侍郎、翰林院常例的“张思伦”一语,出自《礼记》“王汝嫣斯,其输出如伦伦”,意思是他起草诏令、诏令的职责非常重要。

起始注中有相对详细的康熙皇帝御匾记载。当时他甚至有十本书,每本都包含了对官员的期望和鼓励,或者巧妙的提醒和教育意义。这反映出康熙帝对儒家文化非常熟悉,在儒家领域颇有学问,并且运用得当。

康熙帝常赐御书教育或提醒或训诫官员。据《启事》记载,他曾赠书给17位大臣,题匾为“秦”。这句话出自宋代吕本中的《官谚》一书,取自“为官之法,唯三即明、慎、勤”。知道了这三点,你就能保住自己的位置,远离耻辱,获得你的知识,获得你的帮助。都是对官员的要求,很明确。康熙皇帝御赐这块牌匾的目的很明显,就是希望清朝的官员能成为“勤俭持家”、清正廉明、谨小慎微的好官员。

康熙四十二年正月十六,康熙帝御书《巡抚亲》赠巡抚李光地;24日,另一本书《州长的支持者》被送给王国昌州长;2月12日,另一本书《州长的支持者》被赠送给罗松州长。前后不超过一个月,康熙皇帝连续写了三篇《诸侯箴言》,分别给了三位不同的诸侯,可见康熙皇帝用心之深,用心之深。

康熙帝还提倡赐御书、弘扬儒家文化的做法来处理与国家的关系。比如康熙二十一年八月二十五日,康熙帝下令翰林院审阅王逸的带有“中山世界”字样的御书,前往琉球封爵。二十二年十月五日,康熙帝将《忠孝书》四字御书授予安南国王。大臣们纷纷表示,海外诸侯国通过康熙帝颁赠的御书感受到了康熙帝的敬畏和大清国的强大,康熙帝怀柔的含义可以从御书上看出。这种说法虽然是清朝官员的一厢情愿,但也反映了康熙帝颁御书的目的,希望天下臣民共同尊重儒家文化。

康熙帝为了促进君臣关系,加强与大臣的沟通,经常给大臣和省官送御书。比如,19年正月20日,康熙帝送给牛御书,说:“虽然业余时间写的字不太好,但我在几个秘密的地方工作,所以要给你一份特殊的礼物。”妞妞回敬道:“臣挺身儒,赞圣恩,推荐现在的位置,免得有许多谬误和深怕。但是,因为皇帝的恩情,尽快给了他御书手卷,让他觉得不堪重负。只有尊重陈晗,认真珍惜它,并把它传给后代,它才会永远是世界的财富。”类似于此,还有同年6月27日的御书。

康熙皇帝把御书给这些大臣,希望他们忠于朝廷。对于那些有功德的大臣,康熙帝往往以赐御书的方式奖励鼓励。例如,2013年11月4日开始,康熙皇帝授予于成龙御书,2013年3月16日,康熙皇帝授予巡抚罗松御书,2013年10月28日,康熙皇帝授予江苏乡镇官员御书,2013年4月15日,康熙皇帝授予包括江宁同生四道在内的八位官员。这些大臣都是朝廷的功臣,康熙皇帝给他们御书,鼓励他们继续忠于朝廷。

康熙皇帝经常把御书送给忠臣良将的后代,以示养老之意。如康熙二十八年二月二十日,康熙帝将御书授予湖广粮道叶英石榴子叶,康熙二十八年三月二十七日,康熙帝因其父功德,特颁御书及浙江湖州府知府。这种情况,公馆里有很多记载。康熙帝的这一举动,体现了康熙帝对忠臣良将的褒扬和对后代的鼓励,从而达到了教育臣子效忠清朝的目的。

身为大臣,无论什么原因,被赐御书都是荣耀祖先的事。很多人把给定的御书做成匾额,刻石,画石,甚至写作文纪念,意思是感受皇帝的恩情,纪念皇帝。根据居留地的记载,康熙帝在执政期间对御书加持800多份,但由于居留地记载不全,实际数字应该大于这个数字。

有人认为这些帝王书有的是王侯或者其他王侯写的。其实这些御书都是专门标注在起始注释里的,所以这个说法是站不住脚的。康熙帝赠送大量科举书籍,一方面是为了显示他的儒家文化修养,另一方面也是想通过这种方式教育臣民。他以身作则,希望提倡勤奋。康熙皇帝通过赐御书提高了中国文化的宗主地位,使中原人民从内心接受了满清的统治,从而达到稳定清政府政局的目的。满汉文化的冲突必然会影响政局。从开篇就注意到,康熙皇帝赐御书的行为和他尊重儒家文化的行为极大地缓和了满汉矛盾,为开创盛世奠定了基础。

参考:《康熙住宅笔记概述》

康熙对帝王书籍政治功能的注释

康熙皇帝的一生

1.《康熙起居注 康熙皇帝的起居注里,经常有颁赐御书的记载,颁赐御书有何用处?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《康熙起居注 康熙皇帝的起居注里,经常有颁赐御书的记载,颁赐御书有何用处?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/shehui/1573826.html