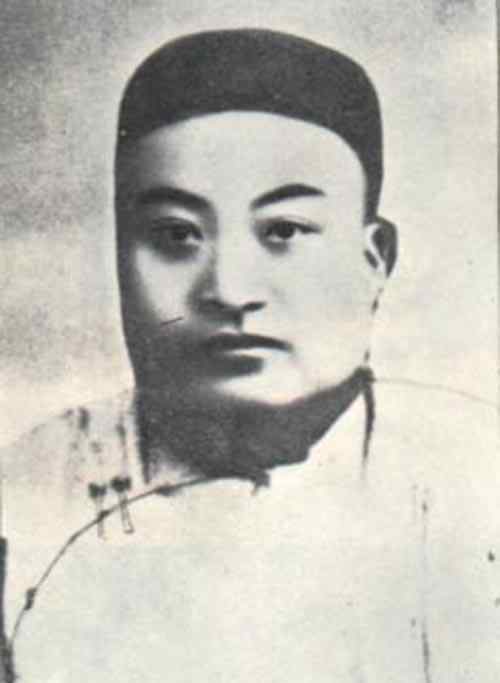

谭嗣同和谭嗣祥虽然是母亲同胞,

但一个是淡定细腻,一个是快速清爽。

但是莫名其妙的兄弟有这么多相似之处:

都长的很美,眼睛很亮;

都是虚心不拘小节,讨论热烈;

一切有才能的人,专心于时事,忧国忧民;

他们豪爽侠义;

他们都命运坎坷,屡试不爽;

每个人都被谣言所憎恨和诽谤。

最终,人生定格在三十三岁。

一个死在岛上,一个在首都洒血。

一个临终时想念他父亲,

一个临死前救了自己一命的父亲。

他们的兄弟是命中注定的吗?

光绪二十一年,甲午战争失败,台湾省被迫割让给日本。台湾省流着泪,哭着说:还有什么比失去慈母更悲惨的呢?台湾省人民为土地呐喊:“希望大家都去死,失去台湾,永不放弃,放弃台湾!”其结果是导致mainland China 18个省坐公交车写信,成为1898年戊戌变法的前奏。

当时东宁的才子邱三次写带血的信,说“台湾省书生——公民,不服日本人就是了”。在台湾割让的紧要关头,秋挺身而出,成为台湾省抗日叛军的总领袖。失败后,秋写了一首充满忧国情怀的诗《春愁》:

秋的《春愁》

春仇难以宣泄,坚强的打起精神看着远方的群山,往事令人震撼,眼泪会流下来。

四百万台湾同胞泪流满面。去年,今天,祖国割让的日子!

几乎与此同时,谭嗣同在隔海相望的大陆上写下了一篇与《春愁》极为相似的《情章》:

谭嗣同《题江建夏东邻乔孝图诗》

世界上没有什么比得上春天的悲伤,那么靠近仓皇而泣。

4000万人流泪。神州在天涯何处无芳草?

当时谭嗣同协助父亲在武昌处理公务,听说台湾省割让给日本,面对辽阔的土地,放声大哭,痛哭流涕,哭得天地变色。谭嗣同气得心烦意乱,“喂的时候忘了吃饭。他睡觉的时候很累,在屋子里游荡,在未知之外”。悲愤难平,遂投奔同湖书院求学的唐。“经常两个人对面而坐,一夜无眠,浑身是血,双手无缚鸡之力,哭了好几次。”。他还写了一封信给他的老师欧阳中谷,发泄他的悲痛和愤慨:“虽然他平日里学一点中国外交,但学不到要领。通过这种巨大的痛苦,我们抛弃一切,精致地思考。.....我不在乎第一场灾难,我会把这作为改变西方法律的策略。”

为什么谭嗣同割让台湾省时会感到「巨大的痛苦」,甚至为了变法而舍弃一切,放弃生命?我们可以从他哥哥谭嗣祥和台湾省的关系说起。光绪十一年,刘铭传任台湾省第一任巡抚,唐任台湾道,招贤纳士,尤其是精通洋务的新锐人才。光绪十四年秋,谭嗣同和钟雄思祥到长沙参加五子的课后联考,两人都落在后面,非常沮丧。冬天,兄弟俩一起从浏阳北上,谭嗣同回甘肃,钟项打算北上与汉口不同的博。同船渡河时,风大,冻雨横飞,浪高比船高几尺,总是跳进船里。船上所有的人都湿透了,船夫大惊失色。谭嗣同兄弟相视一笑。嘴里有两首歌,其中一首是:“浪揉浪,轻簸舟,而呼吸则辨生死。12年来,一直没有这样的风险,布帆在武昌城被吊死。”船已泊好,兄弟俩从容抖落衣服上的水珠,潇洒离去。旁观者很惊讶,认为这是一个奇怪的人。事实上,离别在即,不知何时相见。两兄弟都充满了悲伤。还有一个传说,在兄弟俩离开汉口之前,鲁豫的一个道士数了数,得了一个卦,“牛衣在哭”。道士告诫:千万不要远行,否则会遇到很多麻烦。但子嗣兄弟不信命运,子嗣兄弟也作诗为北上的哥哥送行。他们发誓不仅要怕穿牛衣服哭,还要死马当活马医:

谭嗣同,《石菊英录·笔志51》

茫茫天地,怅然西风泪丝。

悲愤貂杂肉,功名崩豹留皮。

有一次马哥一个人回日本,比牛一哭的时候还好。

各有各的志向,不劳而获送相思。

然而,两兄弟都没有想到,这条河的不同会成为他们兄弟的告别。当初子嗣兄弟屡考不上,正道受阻。我父亲谭继勋开始尝试让他们走不同的路,就是靠捐款成名,进入官场。谭继勋将监工之子捐赠给继承人的兄弟姐妹后,又将盐运使称号捐赠给继承人的兄弟,并将同样的知识捐赠给兄弟姐妹,参照浙江试行。光绪九年,谭继勋升任甘肃巡抚,思湘、思同都到了兰州。次年,新疆建立,钦差大臣任新疆巡抚,谭任陕甘巡抚,谭继勋升任甘肃巡抚。谭继勋和结为姻亲,谭的女儿思佳嫁给了刘的儿子、新疆疏勒县县长刘国志。在谭继勋的安排下,思香和柊司进入兰州甘肃粮食总站求职。粮站的前身是兰州支援局。黑香和黑香前后服役约一年。后来,刘锦棠随哥哥在甘肃新疆凉台工作,到周知、直隶、黑桐等地饰演鲍思祥,以补知府之职,十分配得上亲戚。

自大的儿子谭思怡英年早逝后,谭继勋在甘肃共青街路上任,在继承人和兄弟的安排上出现了分歧。继承人年轻的时候和侍从一起等,继承人留在浏阳管理家族的庄园。那一年,思香才21岁。谭继勋对他有些不安,只好鼓励他向叔祖谭继盛学习。据说他的父亲谭继勋和他的家人被派往甘肃周琴,并被派往襄阳。谭思湘含泪告别家人,然后独自踏上了回浏阳的路。他离开后不久,他的家庭就陷入了困境。可能是路太远了,那几辆用来搬运行李的车辆,被司机雇跑了。所以谭继勋不得不把行李拿到别的车上,剩下的车太重,几个马车夫跑了。谭继勋无事可做,只好把车停在荒野里,却急着在原地掉头。就在他处境艰难的时候,他抬头看见几辆空的车从远处驶来,他就想着租房子搬行李。车到了就停了,但谭思湘是专门被派去接家人的。谭继勋高兴得忍不住被继承人打动。谭继盛在世的时候,就认识并喜欢上了思香,这给了他很多温暖和关怀,他的叔侄们相处的很好。谭嗣祥在致叔父的信中说:“侄儿离去,叔父顾家之事,请侄儿承一句话,应敬之。还有侄子和性,但是叔叔知道,也只有叔叔能信任。从血肉之躯中汲取营养才是内心的平静。”略微透露出家庭矛盾的痕迹和谭思湘做人的困境。由于母亲徐婺源早逝,可见谭嗣祥兄妹处境艰难。光绪十二年,谭继盛病逝于浏阳,其子谭继位。这时,房地产经理谭思祥也获得了更大的独立性。思香还挺会做生意的,思香还写了一篇文章赞道:钟思香师兄很会做生意,规划周密,办事踏实得体。他还擅长理财,在浏阳管理家事,极其勤劳敏捷。有些清高的学者看不起米、油、盐、钱这样的小事,但钟熊思项可以综合考虑,一起仔细计算,准确无误,从不出错。他能权衡实际情况,出门知道进退,进去知道进退,放弃知道进退,及时通知家人,谁也骗不了他。不到十年,我给家里买了一百多亩地。

图片:谭嗣同在浏阳和北京的故居

看来谭思湘的理财能力真的不错,什么都能观察到,比如他家孩子的佣人的勤奋和懒惰,做饭扫地等等。因此,由于他的慷慨、乐于助人、杰出的美德和智慧,他在家乡被认为是一个非凡的人。但那些嫉妒他才华的人私下嘲笑他,议论他,以为他是在消费自己祖传的产业。表哥谭对的说法不以为然,并多次写信给叔叔谭继勋投诉。于是,来自甘肃的责备和训诫接踵而至,让谭嗣祥难以应付。谣言也传到了欧阳中谷,老师们频频给思香写信,告诉他可以闭门学习,修身养性,不要多管闲事。一直很善良的欧阳,无法理解他。可见谣言纷乱,思香难以在浏阳安家。

事实上,谭嗣祥从小就诗词歌赋满书。他推崇宋研究,认真研究正义。他洋溢着倔强的傲气、侠义精神和叛逆精神,不屑于章句之学,不愿拘泥于经典之解,而是专注于经世致用之学。我喜欢和人们谈论世界上发生的事情。我讲海防、贸易、兵法等时事,一天到晚不知疲倦。他对兵法的分析特别细致精准。他曾经仔细讨论过历史上记载的战争战术,研究过其兴衰的原因,并作了后期论证。他视野开阔,洞察力强。光绪十年中法战争期间,思香主张县市免饷。后来中法和谈不得不中止,他觉得如果失去这个机会,清廷将长期被其他国家奴役。但即使天赋出众,谭思湘也三次未能参加课后联考,无法给父亲送工作,以极大的热情出去了。哥哥在武昌告别后,谭嗣祥决定自己创业。他想去北方选一个真正的官员,却苦于资金不足。谭继勋从来不给继承人和兄弟分析财产,只是“每月交几笔费用,但不多”。谭嗣同的弟弟没有独立的收入来源,经济上完全依赖父亲,相当尴尬。无奈之下,谭思湘只好将行李暂时存放在天津北洋海防支援局的李兴瑞处,然后经厦门转道福建,向东渡海到台湾省,在那里他的亲戚去了唐。年底谭嗣祥到达台湾后,唐经介绍认识了政府特使沈应奎,沈经人介绍认识了省长刘铭传。“刘一看到奇怪的事情,就谈论时事,搬家就是退走。凤山县盐税明日任命。”实际上,谭嗣祥不仅负责征收盐税,还负责规划土地、管理河流、理顺水路交通、防旱防涝...

刘铭传是如何欣赏谭思湘的?其中一个关键人物是唐松井,当时是一个台湾人。当初,谭府二夫人谭思淑小姐嫁给了唐松井的弟弟唐景峰。后来北京瘟疫流行的时候,谭思树不幸被感染。徐婺源夫人和谭思怡去照顾,却被感染了。五天之内,接连死了三个人,真的很痛苦。谭思湘去台湾省避难的时候,谭思淑虽然已经去世,但他的亲人还在。唐极力推荐谭嗣祥,使谭嗣祥有机会与省长刘铭传见面,然后走马上任。谭嗣祥在凤山上任的时候,还是一个山地部落和汉人共同生活的地方,瘴气,水旱,大风苦雨,异常艰辛。据记载,凤山地区人民生活贫困,赋税沉重,所有来这里工作的官员都把盐税当成谋取利益的地方。有20多个分支,相互交织。不可能找出原因。“而谭思湘很有才华,也是一个雄心勃勃的人。他上任后“严于律己,为亲会计杜所腐蚀,勤于考试,几个月内无伤大雅。然而,他在不到半年前来到台湾,于光绪二十年五月五日在台南县赤坎塔右侧去世。据说他33岁死于感冒。

图片:台南县知事赤坎塔称谭思湘自杀身亡。以谭思湘的性格,官场上应该很难见到。盐税油水丰富,他“眼容不下沙子”,杜绝了弊端,必然会被已经受益的同事排挤打压。也许,他的死和被排斥导致的抑郁症有关,但太突然了。当时谭思湘就有一种预感,自己会很容易生病,而不是连累别人。中午,谭嗣祥从政府办公室搬到澎湖书院,不久去世。在他去世的那天早上,他和他的客人和随从们谈笑风生。临死前,他给最亲爱的哥哥谭嗣同写了一封信:我病不起,是天意吗!愿你好好服侍你的父亲,在坟墓里安慰我的心。我没有剩下任何东西了。文徵明的画是从一个朋友那里借来的,应该归还。我之前的债务已经还清了,有收据为证。根据谭嗣同的记载,谭嗣祥在台湾很受重视,但当任命他为台湾省盐运大使的信送到台湾省时,他就去世了。

自母亲去世后,钟熊思湘一直像父亲一样照顾和保护继承人,两兄弟相依为命。每次回想起钟兄,谭嗣同在伤心的时候都充满了敬佩:“我的兄弟,孝友,极其贤惠,临死的时候首先想到的是他的老亲人。在我的生活中交朋友很好,但我再次保证。虽然一幅画很小,但我仍然害怕失去它来承受我最初的心。”在他看来,哥哥是仁义侠义的化身。所以甲午战争后台湾省被割时,再回忆钟兄的音容笑貌,似乎割断了谭嗣同心中的血肉,使他鲜血淋漓。此时的谭嗣同,不仅仅是在为哥哥哭,更是在为4亿中国人民哭,为沦陷的台湾省哭,为兄弟姐妹分裂的痛苦哭,为国家主权的丧失哭。这种家和国家的悲哀是无法抵消的。他感到心肺疼痛,当疼痛无法忍受时,他从这些痛苦的经历中吸取教训,猛然醒悟。中国为什么会在甲午战争中失败?中国的失败在于体制。如果我们想收复台湾省,丰富强兵,我们必须改革它!正是在最痛苦的时刻,他的脑海里形成了改革政治体制,用鲜血唤醒人民的思想。

由于谭嗣同没有留下自己的孩子,他的父亲谭继勋把谭嗣祥的儿子谭传辉收养给了谭嗣同,并把两个女儿嫁给了妻子李润。也不是传统意义上的领养,也就是“一儿两个”,因为谭思湘只有一个儿子。然而,谭嗣同死后,谭传辉几乎是由妻子李润带大的,被视为嫡系。到了民国,传惠自杀,才30多岁,原因也不清楚。

作为谭嗣同的第五个孙子,谭世凯生于1957年,一直居住在岳阳。他曾在湖南省桃林铅锌矿担任工程师,多年前在海里创办了一家贸易公司。其父谭志浩,曾任湖南桃林铅锌矿副总工程师、湖南省第六届人大代表。退休后定居岳阳市岳阳楼区枫树新村,2009年去世。

当初谭传辉有两个儿子,大儿子谭恒言,二儿子谭恒瑞。谭恒瑞,又名荀琮,是谭世凯的祖父。谭恒言是长房,在黑巷边上,但是他死得早,没有后代,所以轮到谭恒瑞尴尬了。所以这个家族不仅是谭嗣祥的后代,也是谭嗣同的后代。

图片:谭嗣同的侄孙谭训聪是谭嗣同的孙子,也就是谭志浩的父亲。谭训聪在南京国民党中央党部工作,也是浏阳县参议员。浏阳和平解放之初,由于时局的变化,匆忙抛下妻儿,只身前往台湾省,靠教书为生,饱受骨肉分离之苦。1979年去世,直到不知道大陆后裔的消息。他的妻子刘平军受过良好的教育,熟悉中国研究,会说英语,深受李润夫人的喜爱。谭训聪去了台湾省后,她一个人养活了一大家子,然后和儿子谭志浩一起住在岳阳桃矿。那是2016年盛夏,太阳很凶,我就去岳阳看望谭的后人。下了高铁,按约定直奔岳阳义乌小商品城,却看到路边站着一个穿着灰色t恤的高大中年男子。看到他那双沉甸甸的眼睛,我以为他是谭世凯。问,是他。没有太多问候,他带着我们向前走,一个带有几个大红字“林峰新村社区”的上坡台阶。谭世凯说:这个小区是老小区了。他父亲谭志浩退休后,在23号楼2单元303室买了一套房子。今天就在这里说吧。进门,房间里光线不是很好,陈设简单,但干净整洁。右边是小餐厅,翻着隔断,左边是客厅,靠墙有一个转角布艺沙发,前面是简单的茶几和电视柜,左边是封闭的阳台。环顾四周,面积不大,但有三室两厅。从装修风格来看,应该是90年代的风格,当时谭志浩夫妇还健在。大姐谭世仪笑着招呼她,却见她满脸沧桑,身材矮小,左腿不便动弹。原来她小时候得了小儿麻痹症,耽误治疗,还一个人。可能都是浏阳的吧。我们像以前一样见面。没过多久,我的妹妹谭也来到了这里。她很高,穿着黑色连衣裙,短发,说话很快,很快就加入了我们的话题。在这间小小的客厅里,谭的三个哥哥姐姐都在捧着我一句话,谭曲折的过去的历史正在蔓延。谭恒瑞生于光绪三十二年。他是李润带大的,在浏阳大富长大。他毕业于湖南私立政法学校,民国23年28岁去南京在中央政治局秘书处工作。1937年抗日战争爆发,随南京政府南下重庆,1939年被分配到最高国防委员会秘书处第三办公室工作。直到1940年夏,因母亲杨病重卧床,不得不辞职返回湖南,在浏阳简易师范学校和浏阳中学任教。抗日战争胜利后,他被提升为县参议员。浏阳和平解放,新政府点名要抓他。他在1950年底逃到香港。他打算安顿一点后接家人,然后一起去台湾省。一到香港就回不了浏阳,也联系不到家人。在这里呆了九个月,在国民党中央党部工作的同事的担保下,不得不一个人去台湾省。看到谭恒瑞回了两封信后,就没有消息了。他的妻子刘平军不得不和家人一起躲在长沙,住在长沙小桃园自己的房子里。当时两家分居,大富属于谭嗣同,谭恒言继承了谭嗣祥的遗产,位于长沙北门小桃园,资产数额庞大。谭传辉的妻子杨被独自留在大富。第二年,很多租客来找她要退房租和利息。她吓坏了,上吊自杀了。谭志浩是谭训聪的第三个儿子,谭训聪的哥哥出生不久,恰逢李润60岁生日。生日那天,李贵身着红衣,抱着曾孙,坐在大富的大厅里,开心地等着晚辈给她祝寿。这个大叔很聪明,可惜只活了九年。二儿子才三四岁就去世了,这让谭训聪很难过。直到谭志浩顺利长大,他才暗暗吁了口气。谈话中,谭世凯告诉我们,他的家人精心保存了三件遗物,即青铜雕版墨水盒、瓷砚盒和祖先谭嗣同使用的砚台,还保存了他祖父谭勋聪撰写、台湾省商务印书馆出版的《谭嗣同年谱》的影印件和全部手稿,并保留了一些谭嗣同家书的影印件。谭嗣同留给妻子李润三件遗物:刻铜砚盒、瓷砚盒和砚台。刘平军和李润在一起很多年了。起初,聪明敏感的刘平军赢得了李润的好感,李润把谭嗣同的一些遗物交给她保管。后来,刘平军把这些遗物都传给了谭志浩,现在又传给了谭世凯。谭世凯说,家里最珍贵的是谭嗣同的信,原件捐给国家了,留了复印件。“视荣华为梦,视死如归,随遇而安。但一定要节俭,这样人家才不会说什么不尊重的话。非常重要。”当年,谭嗣同对妻子李润的劝诫成了传家宝。

图:谭嗣同写给妻子李润的信。因为是周末,谭世凯已经把继承人留下的财宝存放在银行,拿不出来,只好回国。10月8日,寒露之日,我和魏新又去了岳阳。这个会议还是在新村开的,谭世凯、谭世义、谭还是接待了我们。就这一次,聊完之后,我们如愿以偿的遇到了谭嗣同的三件遗物。当时太阳刚刚好,阳光透过窗户前书桌上的窗棂照射进来。三件遗物被小心翼翼地放在红色的金丝绒上。谭世凯笑着解释,耐心地让我和魏新仔细看,一遍又一遍地看。我们互相倾慕,铜墨水盒、菊花砚、御印泥一件一件的奖励,一件一件的拍照,内心的激动溢于言表。首先要拿出来的是铜墨盒,小方块,深铜色,深色哑光。我和魏欣一起仔细看了看,把它们一一放在我的手掌上,然后再看。然后,袁世凯姐姐从客厅电视柜的抽屉里拿出一块铺着大红绒布的方板,放在书桌上。我们迅速把墨盒放在红布上,明亮的阳光照射在上面,墨盒有一些亮光。但铜墨盒上端刻有精致端庄的小楷:“B冬不复生”。复活是谭嗣同的品牌名,行书里有楷书。谭世凯说,它的字体和气势和谭嗣同家书上的字大体一致,铜墨盒上的字应该是谭嗣同本人写的。

仔细欣赏这个墨盒,我们不禁感到无比的喜悦,中间一幅美丽的风景画一览无余。只有7厘米见方的铜墨盒,山、水、屋、松柏、小桥流水,画工精细,意境悠长。最近,一个渔夫开心地坐在奥卡瓦贝钓鱼,看着远处对比鲜明的绿色山丘。山脚下一座房子被绿树覆盖,他身后的两株老树枯萎了,一株发芽了。仅从画面上看,其构图写意,具有金石铁笔的雄壮气势,不难看出艺术家高超的青铜雕刻技艺和娴熟的绘画技巧。b是清光绪二十一年,距离武术改革只有3年。当时30岁的谭嗣同正在写《仁》,这是改革派的第一部哲学著作。这个刻铜的墨水盒见证了谭嗣同的“仁”。除了“重真不重名”、“推崇孔子”之外,“老树上长出新芽”的意义也是显而易见的。铜墨盒是盛墨的小器具,也是文人的传统文具。它产生于清朝道光年间,盛行于光绪年间和民国年间。铜墨盒比砚台更轻,更灵活,能保持墨色的顺滑和黑色,所以在当时很流行,成为文人案之前必不可少的东西。打开墨盒,内壁还有旧墨痕,好像有淡淡的墨香。从盒底看,“松竹”的印刷清晰如昔,应该是清代北京名店松竹斋所刻的山水墨水盒。这个墨盒复活了钱,而且是谭家的。传播有序,可以证明这个弹夹是谭嗣同本人购买自用的。看砚台,是一个小长方形,比我以前见过的古代砚台还要精致,上面盖着一个深红色的红木盖子。这是广东砚。它在你手里很重。当你打开外套时,一个精致而深邃的砚台露出来了。前面是一个砚台,但是洞很浅。看后面,上面写着,字有点乱。两个人把砚台拿到面前看了看。原来是:刚柔相济,方方正正,仁礼其光,守其墨,不磷,永恒接纳。康熙一海春三月书竹陀。下圈有几个大篆:来世长乐,有一些佛教含义。再看一边,惊讶的发现两边都有字。左边是一副对联:“风水不足以比其清华;卢希安·珀尔,你可以明亮光滑。”此联出自唐太宗《唐三藏圣教序》。这对联是对玄奘的致敬,也是佛教语言。看左边,下面有两个方框,里面有隶书:一个是官方的竹印;论朱的奇珍异宝。

图片:为什么谭嗣同的铭文没有从谭嗣同遗物的砚台上消失?谭世凯见我们对这块砚台有些怀疑,连忙解释说,据他父亲谭志浩说,这块砚台是继承人和公众收藏的砚台,主人是清朝第一位儒家朱彝尊,外号“朱碧”。因为家有竹,所以叫。查沈星的诗《逆水行风似竹》说:“但竹老了,我仍遇风在一条船上。”谭嗣同似乎很推崇朱的学识,收藏了朱使用的砚台。最后是一个清朝光绪年间做的小瓷质印泥盒,明黄色,但是黄里透黑,方形,碎了再贴。原来此宝是光绪年间官窑烧制的宫瓷,盖中央圆阳字“寿”,四面各有一只蝙蝠,周围是精致的六角形图案,六角形框架内有一朵六瓣花,花蕊上有小点。如果你看盒子的底部,没有装饰图案,但有杨雯“清光绪年制”底部段落的印记。再仔细打开,里面有旧的红色印泥污渍。谭世凯说,据说印泥盒是光绪皇帝送给谭嗣同的。他小时候印泥盒盖有点裂。后来一个部门借去展览,不小心把印泥盒底部弄坏粘合了。这个印泥盒虽然伤痕累累,却见证了戊戌变法的悲惨史实,其历史价值是其他官窑瓷器无法替代的。

我们一劳永逸地把三宝整齐地放在绒布上,鲜红的,与旧的气氛交融在一起,发出淡淡的光,让我们不忍离去。我又忍不住去摸谭嗣同随身带着的这些遗物,仿佛通向一条很深的过去的小路。我仔细搜索和窥视。当年,谭嗣同那种大义凛然,惊天动地的“我笑从横刀到天,待在肝胆里”的气节,尤其历历在目。谭时越姐姐看完之后,很快给我们带来了一本旧相册,翻了翻。都是谭家人的老照片,往事涌上心头。没有谭嗣同和李最好的朋友的照片。在相册的前几页,我看到了谭训聪在台湾省拍摄的照片,甚至还包括了谭训聪去世时别人写的照片,比如谭训聪的追悼会和墓地。有一张半身照,用黑笔写满了诗,但谭训聪的脸上却是愁容满面。一个个看着,不管谭训聪是在什么场合,他都一脸凝重,从来没有一副开心的样子。想想看,他老婆孩子都在内地,近亲远隔,三十年没有消息。生死未卜,于是开始整理谭嗣同的年谱。到了1979年,谭勋聪再也坚持不下去了,带着仇恨死去,至死都没有再见到妻儿,至死都没有再踏上故土,带着无尽的痛苦和仇恨离开了这个世界。就是这些照片,《谭嗣同年谱》和相关手稿,是谭衡越在台湾省来回大陆时带回来的!想想当初,刘平军反复盯着丈夫忧心忡忡的眼睛,想想夫妻离开30年,那是多么深重的痛苦啊!

谭嗣同小时候和两个哥哥住在北京浏阳会馆。谭思怡叔叔比他大13岁,那时候已经长大了。他和他的两个弟弟相处的时间不多。钟比他的继承人大9岁。他小时候很调皮,很贪玩。他是一个到房子里去揭瓦片、骑马和挥鞭的主人。柊司喜欢和钟雄在一起,思香带他去南小洼玩,享受童年的快乐。那是他们最好的时光。

光绪五年夏,谭嗣同奉父之命回到湖南,师从屠启贤,秋天到达浏阳。光绪六年春,思香去甘肃探亲,留洋。在他离开的那天,这位15岁的继承人专门写了五首送别诗,并在诗中发泄了他的送别之情:

谭嗣同在隆庆的《送别钟熊思生之父》

在璧山深处,在小桥东边,哥哥从西池开始就和我不一样了。

羡杀洞庭连汉水,布帆西挂落花风。

一夜雨下得很大,一首叫《居里》的歌叫《无奈》。

我愿化身为明月,依你车马而关河。

这七首虽然是一个小兄弟姐妹的处女作,却充分展示了他的敏捷思维和对钟兄兄弟姐妹的深厚感情:既然不能和你同行,我愿化身明月,陪你的车马一路西行到周琴。黑桐把自己最深的感情给了钟雄思祥。他以为他们可以一辈子做兄弟,一辈子一起生活,一辈子互相帮助,直到日落。没想到兄弟俩英年早逝。

图片:谭嗣同告别钟雄的《浏阳青峰浦口》

图片:谭嗣同15岁手稿《永别了,钟兄生秦龙省之父》

光绪十五年六月,谭嗣同在北京浏阳会馆复习功课,准备参加舜天府的《丑科恩》。考上之后,文忠的弟弟谭思湘在台湾去世,他忍不住瑟瑟发抖,痛哭流涕。他没有理会什么,只是带着侄子谭传坚连夜南下,打算去台湾省为哥哥办理丧事。到了上海,接到唐的电报,事情就这样结束了。谭嗣同留在上海迎接Ku,并煞费苦心地将谭嗣祥的灵柩运回家乡浏阳,埋在浏阳东乡关的凉水井里。可以想象,这一次,谭嗣同的心痛到了极点。项之死,是继母亲去世后,对精神的又一重大打击。现在,他生命中最后一个关心自己,关心自己的人,死在了台湾省的壮丽景观里。他的悲伤如此之深,以至于他久久不能摆脱。回顾钟兄的一生,他怀着悲痛写了一幅长长的挽联:

谭嗣同《捧钟熊思香莲》

空回首三十三年,世人的才华都被苦难磨掉了。稍微为你规划一下大结局;用奇妙的理性深入思考,你善于学习;滑稽地玩文理,你擅长文字;是震惊见证,家庭很变,你很会行使权力。卒逃到孤岛,委贫乡。春土里若有灵,就该后悔千里行,咽下嗓子,不敢读家山,弹琴书寂寞,占孤儿便宜。

莽悲五月五日,彭颖,竟教噩耗飞远。尽管我很痛苦;当我平平安安的活着,失去哥哥的时候,我承担我的生命;韩吉不亲自参与的时候,我承担他的死;价值观是交织在一起的,不是什么急事,我特别有负面的期待。白白期待世界末日,拘留上海。回忆汉阳的预言,真的是不一样的未来。谁用石头填满恨海,鬼飘飘在哪里?

光绪十七年秋,谭嗣同回到湖南,到达长沙,游历衡越,冬归。随即,他住在浏阳老家大富堤,满怀怀念,仔细观察钟兄的遗风。不久,他又将司湘的遗作精心编辑成《苑一堂集外文初编》,并于今年11月作了《苑一堂集外文初编序》。且不说再看钟兄最后一部作品的痛苦,他却给钟兄留下了书面的回忆,这是思念他最好的方式。

以前冷水井当时应该离官道很远,今天在刘冬公路旁边。2016年,天朗气清,阳光明媚的时候,谭家后人谭志宏先生去参加了追悼会。我一路过来,却看到了高速公路上的车流,甚至一度迷了路。好几次都没找对地方。只好回去,谭志宏先生干脆把车停了下来,站在路边,四下看了半天,指着马路对面的那栋楼说:应该就在这里,对面房子的一侧。我冲上前去,刚从房子里出来,一个穿着蓝色外套的白发老太太问起谭思湘的墓地,她指着房子后面。一条线从大楼右侧的一条小路向上延伸。这是一大片菜地。谭思湘墓挤在菜地中间。它看起来很孤独,我的门上没有白旗。

图片:毕竟谭嗣祥墓在早春,菜地很寂寞。谭思湘的墓地杂草丛生,更加寂寞。墓上有杂草,墓后的墓碑还在。墓碑旁边的汉白玉墓的围栏只剩下一个街区,青石墓周围的围栏也不见了。墓前的中国表躺在菜地里,不知道躺了多久。站在墓前,想起谭嗣同对钟兄子嗣下葬的悲痛。他写了一首《残魂歌》悼念钟兄,写了一篇《钟兄故事》悼念钟兄,甚至写了《钟兄石柱》表达自己难以承受的感情:“恨血千年,秋后吟诗鬼;空山势片石,凄凉如候人。”如果他以后知道了,他会看到钟兄的墓那么腐朽,不断有车辆滚滚而来的响声,会让他心碎哭泣。我们点了香,点了蜡烛,然后用心膜拜,却不忍多留,匆匆逃离。虽然岁月流逝,时光流逝,继承人与继承人之间的兄弟情谊依然令人振奋。

1.《一生骨肉最清高 谭嗣同与仲兄谭嗣襄的生死离别》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《一生骨肉最清高 谭嗣同与仲兄谭嗣襄的生死离别》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1404314.html