懂管理学的都知道这样一个残酷现实“给员工在接受范围内的最少工资,可以保证员工不跳槽。”不过,大众普遍都认为“优厚的薪资待留住员工”才符合常理。这听起来不是自相矛盾吗?

其实不然,当一名员工每月的收入只够他的日常花销,没有多余的资金用来存款和理财,成为了一个月光族时,那他下一个月的到期工资,就成为了他的“救命稻草”。

因为每个月信用卡账单要还,每个月有房贷要交,日常交际有应酬要花。如果一旦跳槽,免不了有那么一段时间的真空期,足以让人捉襟见肘。

头些年清宫剧在内地走红,在融入了偶像元素之外又加了很多感情戏,颠覆了很多人以前对腐败无能的满清一些固有印象,以为那是一个美轮美奂的时代。但话说回来,影视作品是影视作品,抛开艺术加工去看真实的清朝,可能会让观众大失所望。

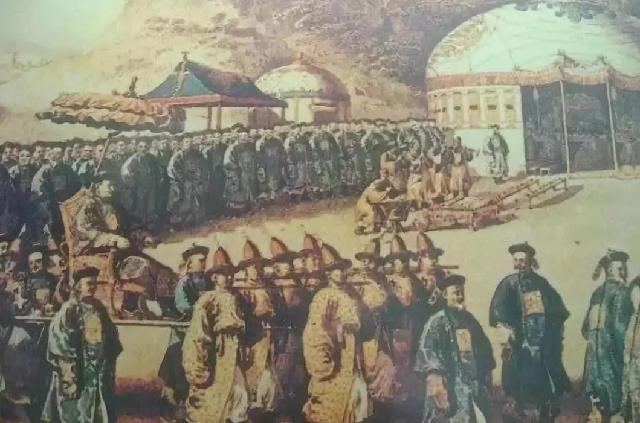

洋人眼中的清朝人

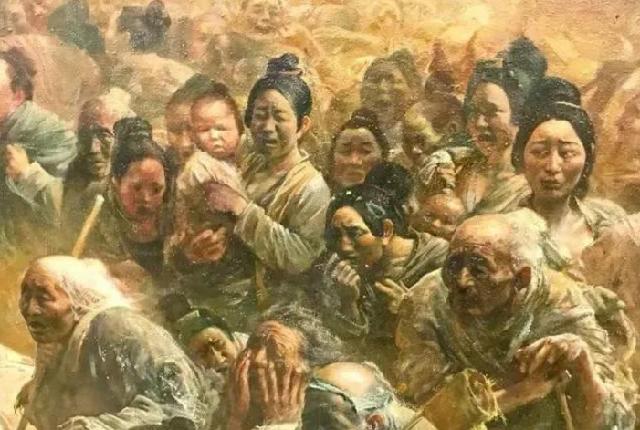

即使在“康雍乾盛世”的鼎盛时期,在其表面的繁华之下,百姓真实的生活状态也是充满着压抑和麻木,甚至在洋人的眼中,那时的国民就像行尸走肉一般。

洋人对清朝人生活状态和精神状态的描述,也大大的影响了西方国家对于华人的印象,在很多西方的影视作品中,华人角色的选角大多是眯眯眼儿高颧骨的丑化形象。

但是这一切都不难理解,当时的满清政府对于民众采取的就是高压政策,以驯化的方式奴役这个民族,形成了他们骨子里的奴性与被动的处事方式。

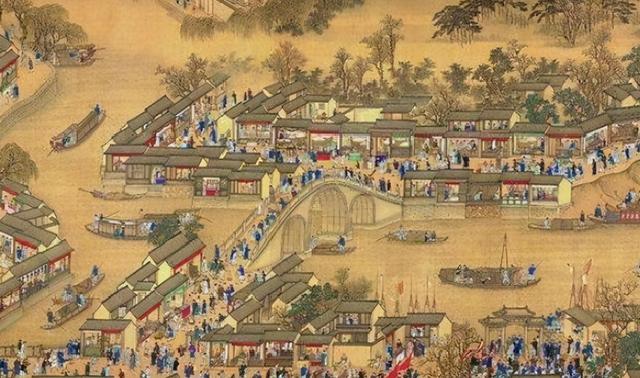

有学者统计,当时的国民GDP居然占世界经济总量的1/3。按理来讲,百姓的生活水平应该像大家对“康乾盛世”的理解那样,衣食无忧,生活安逸。究竟是什么原因让老百姓落到这步田地呢?

盛世百姓却是“月光族”

究其根本原因,是压在老百姓头上那“三两银子”。也许,三两银子并不多,但是永远顶着那三两银子的负担,那就像头顶上的大山,压弯了整个民族的脊梁。

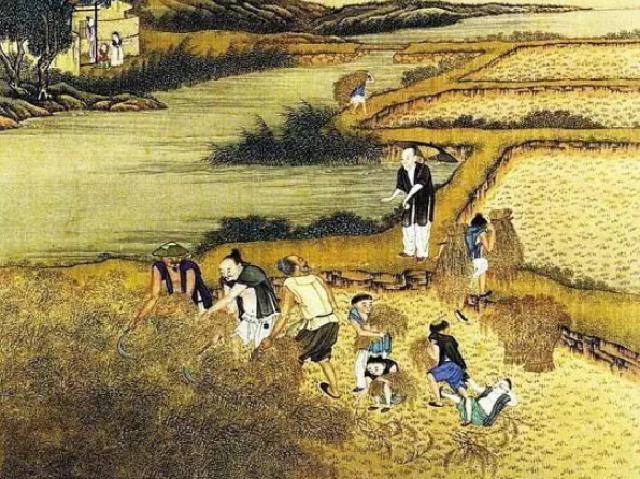

根据《农民卷》描述的数据来看:当时普通家庭的收入大约一年是32两白银,而每年的固定支出却是35两白银。

也就是说,永远都会有那三两白银的缺口,虽然看起来不多,但是谁也不敢放下手头的劳作去寻求更好的发展,或者是实现自己其他的想法,因为一旦改变眼前的现状,那“三两银子”便像悬挂在头顶的闸刀顷刻间落下。

如果说,一个家庭如果收入是32两白银,却要花35两才够用,那三两白银究竟可以做什么呢?根据当时的物价,一两白银大约能买到100斤左右的粮食,能抵上一般地段几平米左右的房价,所以说它的价值不容忽视。

对于当时活动范围本身就受限的百姓来讲,那三两白银的差距本身就难以逾越。因为在那个时期,每个人的劳动可以说是各司其职,想改行比登天都难,农民的后代只能做农民,商人的后代只能做商人。

每个人都在循规蹈矩的活着,就像一滩死水一样,毫无波澜。如果说一个农民的孩子想要考取功名,是非常不现实的,甚至会招来取笑。

永远填不满的“三两白银”

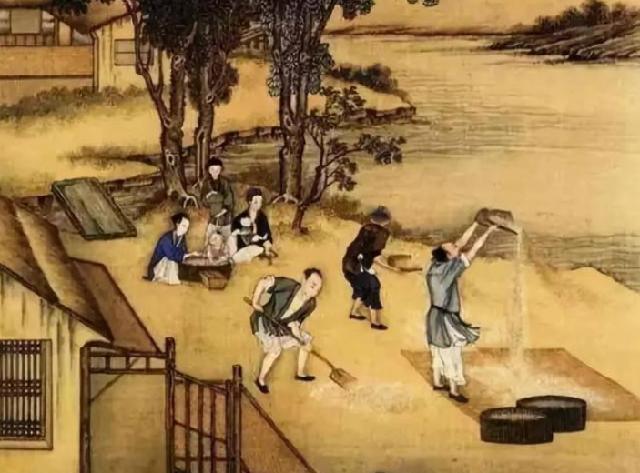

但对于普通老百姓来讲,生活也并非毫无目地,而他们的目标就是逾越那“三两白银”的美好愿景。在当时,人们都本着一个信念:如果现在好好的工作,说不定就能填补那三两白银的赤字,过上小康的生活。

然而被生活所套牢的百姓,哪里斗得过皇权在握的朝廷?这一切早就被她们算得清清楚楚。可以这么说:“那三两白银的差距是永远也抹不平的”。

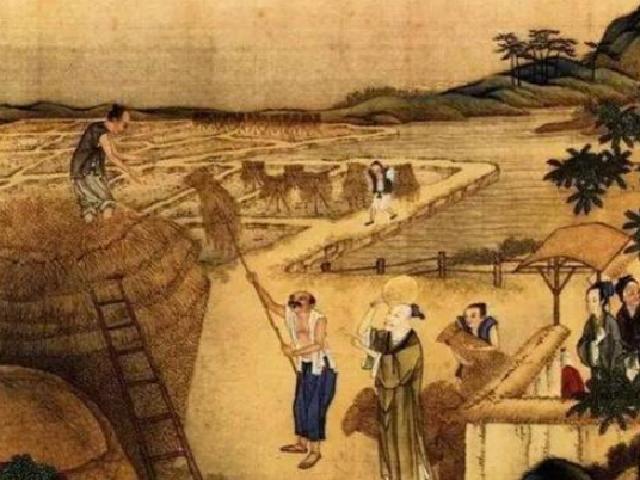

在粮食高产的时候,人们沉浸在丰收的喜悦之中,这时朝廷就会加重税收,因为看似在情理之中,百姓就都能理解。而哪里受灾严重,或者粮食欠收,朝廷就会及时降税,百姓又会高呼“皇恩浩荡”。

而当时的英国,同样的普通中等农民家庭年收入大约35~44两白银。由此可见,为什么英国人普遍内心充实,对生活品质和精神世界的追求要远远高于当时的国人,正是高出那几两白银的收入,让他们有了安全感,活出了自己的尊严。

而当时大清王朝正式抓住了民众的这一弱点,不但保持了政权的稳定,而且大大降低了百姓的管理难度。一个长期处在生存危机中的人,是很容易得到满足感的,能够吃饱饭便会感激“皇恩浩荡”。

而“温饱思淫欲”,如果一个人生存得到了保障,那必定会有生存以外的更高追求。必然会滋生很多的理想主义者,让很多有思想的人渴望表达。而清政府正是用这区区“三两银子”便抽走了整个民族的灵魂。

但历史并不会掩盖“封建制度是落后产物”这一真相,所有的“糟粕”也难逃被淘汰的命运。

西方国家追求着自由与民主,社会主义国家追求着平等与进步,而清朝的皇帝们满脑子想的都是怎样巩固自己的政权。但结果就像追求“长生不老”一样,不但不可能实现,反而会让自己更早的灭亡。

小结:

在现代社会,很多企业的管理模式和企业文化中,依然存在着这种老套的驭人之术:给员工撑不死饿不着的薪酬,把他们驯化成生产工具,永远保持在生存边缘的饥饿感。或者是奖励少数表现卓越的员工,克扣那些未能达标的员工,造成竞争者之间的矛盾与不平衡,转移管理者与员工之间“剥削与被剥削”的矛盾。

这些手段看似高明,但却违背了人性,又压抑了员工追求幸福的天性。虽然让企业的管理与发展暂时得到了稳定,但必然会不利于企业长期的未来走向。没有优秀的企业文化,和以人为本的先进理念,像清政府一样走向灭亡是迟早的事。

1.《历史回忆室 “致命”的驭民之术:区区“3两银子”,便抽走了整个民族的灵魂》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《历史回忆室 “致命”的驭民之术:区区“3两银子”,便抽走了整个民族的灵魂》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/lishi/1844277.html

![[历史回忆室]举重冠军邹春兰:退役后嫁还俗和尚当搓澡工,收获爱情却无法生育](https://www.lu-xu.com/pic.php?url=https://pics6.baidu.com/feed/f603918fa0ec08fa4f2fa442b4b09e6554fbda8b.jpeg?token=e530365896095f081c54641bbf07894f)

![[历史回忆室]李宗伟抗癌3年,33次质离子治疗,花费近千万:有钱才可以保命!](https://www.lu-xu.com/pic.php?url=https://pics7.baidu.com/feed/f7246b600c3387448c51073b726a7af1d62aa04a.jpeg?token=2215510582ec1a1325234949ad091d3f)